基于太陽光紫外線和風環境模擬的武漢雷神山醫院防疫工作規劃分析響應

孫強,邊昕

(1.成都理工大學 旅游與城鄉規劃學院,四川 成都 610059;2.漢嘉設計集團股份有限公司,山東 濟南 250014;3.山東女子學院 藝術設計學院,山東 濟南 250300)

2019年12月,武漢市出現多例不明原因肺炎病例,甚至有的患者發展為重癥或死亡[1]。2020年1月31日,世界衛生組織宣布將新型冠狀病毒肺炎疫情列為國際關注的突發公共衛生事件[2]。為有效應對新型冠狀病毒肺炎疫情,集中收治確診患者,武漢市防疫指揮部決定參照2003年“非典”期間北京小湯山醫院模式,繼武漢火神山醫院后再建設一座雷神山醫院。已有的文獻表明[3],紫外線照射可有效殺滅導致“非典”的冠狀病毒,紫外線強度為4 μW/cm2~5 μW/cm2,3 h可殺滅室外冠狀病毒。鄭路照[4]提出紫外線可破壞微生物DNA結構,使之失去繁殖和自我復制功能,從而達到殺菌消毒目的。 2019新型冠狀病毒是“非典”冠狀病毒的近親[5-7]。2020年2月8日國家衛生健康委辦公廳和國家中醫藥管理局辦公室聯合印發《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第五版 修正版)》,文中明確病毒對紫外線敏感,即紫外線可殺滅病毒[8]。與此同時,何劍鋒等[9]提出增加室內有效空氣流通對預防新型冠狀病毒肺炎等呼吸道傳染病具有重要作用。鐘南山曾在“2018聚焦健康人居室內環境與健康高峰論壇”指出,室內空氣污染52%是通風不足造成的[10]。既有研究也表明[11-13],武漢市年平均風速較小,靜風頻率高,易導致室外空氣污染物濃度升高。

良好的室外太陽光紫外線日照和風速大小以及室內有效自然通風,對殺滅或消散新型冠狀病毒、預防呼吸道傳染病具有重要作用,本文以太陽光紫外線和風環境模擬作為切入點,同時參考病毒傳播途徑研究[14-15]進行了疊加分析。本研究對于指導開展該醫院室外病毒檢測和監控,隔絕和阻斷病毒傳播途徑,建立防控預警機制具有重要意義。本文研究目的:(1)通過太陽光紫外線模擬,明確雷神山醫院室外地面日照小時數分布情況,為開展日常消毒防疫工作和其他同類醫院設計建設提供技術性參考;(2)通過風環境模擬,明確該醫院室外人行高度處風環境和建筑室內自然通風情況,為日常或事故等特殊狀況下明確污染物自然消散能力,識別重點防疫區域提供新的視角和素材;(3)通過對上述模擬結果疊加分析,考慮室外人員流動聚集程度,對分等級設置室外病毒檢驗采樣點提供選點布局建議,為有效建立防控預警機制奠定基礎。

1 研究區域

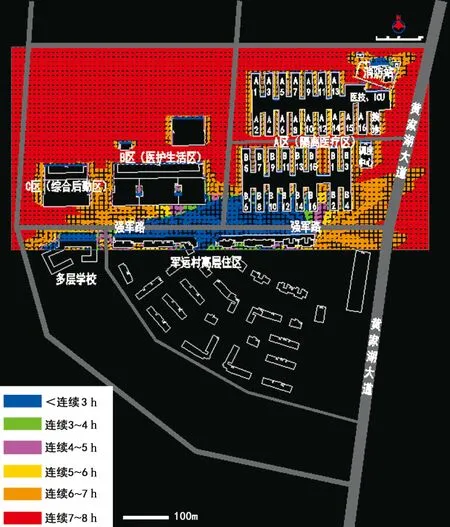

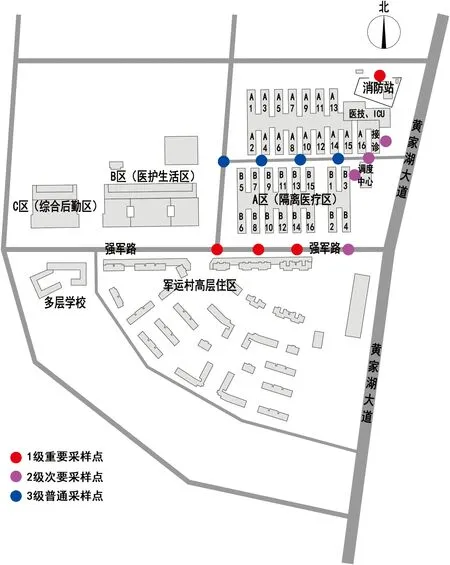

本研究區域位于武漢市江夏區黃家湖東南岸,軍運村住區北側,黃家湖大道西側,規劃建設用地面積約22 hm2,總建筑面積約8×104m2。

雷神山醫院設計方是中南建筑設計院股份有限公司,整體按照傳染病醫院標準設計,采用模塊化設計,主要包括用地東部隔離醫療區(含接診、醫技、ICU、病區、調度中心等)、偏中部醫護生活區、西部綜合后勤區,呈東西向展開布局。隔離病區及相關配套建筑面積為5.25×104m2,臨時一層建筑,呈“魚骨狀”形式,隔離普通病房總床位數建設目標為1500張,ICU為60張;醫護生活區和綜合后勤區位于隔離醫療區西側,建筑面積2.75×104m2,可容納醫護人員約2300人(含醫護、武警、后勤)[16]。

同時,考慮該醫院東北角消防站和其南側相鄰軍運村高層住區對太陽光紫外線和風環境模擬的影響,故將其一并納入本研究區域,見圖1。

圖1 研究區域功能分布圖Fig. 1 Functional distribution map of the study area

2 雷神山醫院太陽光紫外線模擬

人類很早就有利用太陽光中的紫外光進行殺菌消毒的傳統[4],但目前,紫外線模擬技術主要應用于建設工程領域中生活居住類建筑的方案設計,本文將其嘗試性應用于計算該醫院室外地面所能獲得日照小時數情況,從而表征太陽光紫外線殺菌消毒能力強弱分布及對防疫工作的積極影響,具有一定的示范性。

2.1 評價標準

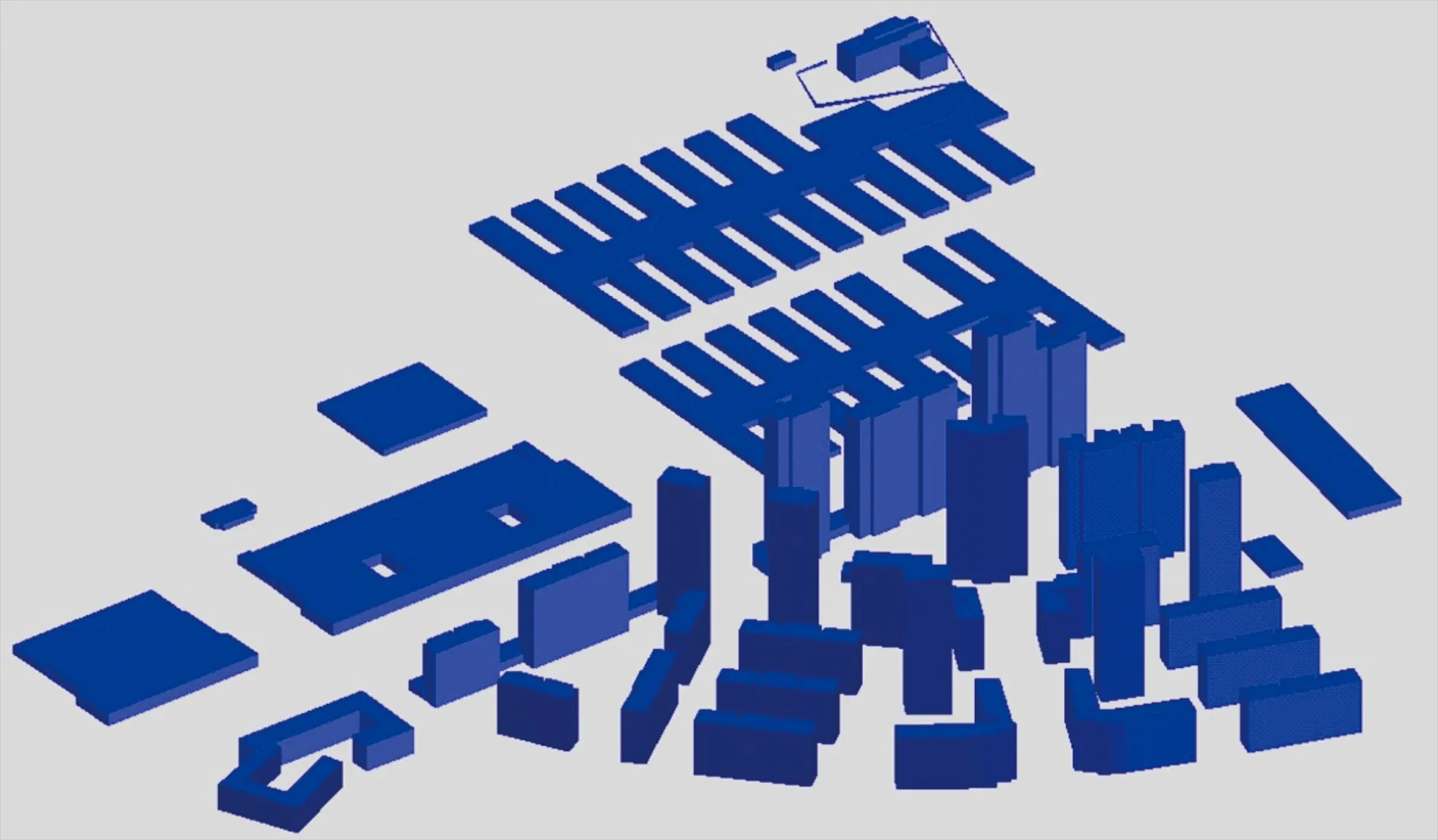

參考既有研究[3],根據冬至日至夏至日,中國所處北半球白晝時間呈增長趨勢,即理論上日照時間增加,故選取2020年2月9日為計算標準日,按照此日連續日照時間大于等于3 h作為參考評價標準。

2.2 模擬設置

2.2.1 模擬方法

通過獲取網絡開放數據,采用Auto CAD 2008建立研究區域內建筑三維模型,保存為.dwg格式,再采用眾智日照分析7.5,仿真模擬分析該醫院室外地面高度處太陽光紫外線日照情況,參考評價標準,對室外地面是否有利或不利于太陽光紫外線殺菌消毒進行空間識別。

2.2.2 模型設置

本模型按照眾智日照分析7.5模擬軟件表述的參數進行設置。

(1)依據GB 50736—2012《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》[17]確定武漢城市經緯度為東經114°08′、北緯30°37′。

(2)陽歷日期:2020年2月9日星期日。

(4)日照時間圖面表示:連續;最小連續時間1 min。

(5)日照分析時間間隔:1 min。

(6)采樣點間隔:2 m。

(7)受影面高度:室外地面高度處。

(8)分析方法:多點區域分析。

2.3 太陽光紫外線模擬結果分析

圖2為太陽光紫外線日照模擬結果,分析可知:(1)該醫院整體室外地面高度處太陽光紫外線日照環境較好,大部分區域滿足標準日連續日照3 h及以上,對紫外線利用盡可能充分,實現較好的自然做功,為日常消毒防疫工作奠定了基礎。(2)用地南側區域受相鄰軍運村高層住宅遮擋較大,形成其住宅北側、隔離醫療區(B6、B8、B10、B12、B14、B16)西南側圍合區域大面積出現標準日連續日照小于3 h情況,且此區域是醫護等人員往來隔離醫療區和醫護生活區主要道路(強軍路),與此同時,隔離醫療區的B6、B8、B10、B12、B14、B16病房東側、西側、南側日照時間為0~3 h,局部區域全天無連續日照或僅為幾十分鐘,未有效利用太陽光紫外線殺菌消毒作用,不利于為醫護人員或患者等營造充滿陽光的物理和心理工作治療環境。為此建議:一是此區域日常需做好重點消毒防疫工作;二是B6、B8、B10、B12、B14、B16病房凹槽處少植喬木或分支點高的灌木,以免進一步對病房產生日照遮擋;三是優先安排患者在日照條件相對較好病房治療;四是關注B6、B8、B10、B12、B14、B16病房患者的心理健康水平。(3)兩棟隔離醫療區建筑北側和其凹槽處6 m范圍內、調度中心北建筑北側8 m范圍內、醫護生活區和綜合后勤區建筑北側6 m范圍內受建筑自身遮擋連續日照<3 h,部分為全天無連續日照,日常需做好重點消毒防疫工作。(4)消防站建筑北側20 m范圍內受建筑自身遮擋連續日照<3 h,且其為消防救援人員和車輛進出主要通道,日常需做好重點消毒防疫工作。

圖2 太陽光紫外線日照模擬圖Fig. 2 Simulation diagram of ultraviolet sunshine

3 雷神山醫院風環境模擬

風環境是指所處地理位置的風氣候,諸如風向、風速、風壓等,其與規劃布局,即建筑物空間組合密切相關。為此,參考GB/T 50378—2019《綠色建筑評價標準》[18],本著快速及時為該醫院掌握自身風環境情況的原則,故僅選取冬季、春季工況下進行風環境模擬分析。

3.1 氣象條件

武漢市地處中國華中地區,江漢平原東部、長江及其最大支流漢江在城中交匯,市區江河縱橫,水域面積占全市總用地面積約四分之一,屬于北亞熱帶季風性(濕潤)氣候。主要氣候特征是:常年雨量豐沛、熱量充足、雨熱同季、冬冷夏熱、四季分明,年平均溫度15.8~17.5 ℃[19]。

為使計算結果具有一定的代表性,選擇武漢市的典型風向和典型風平均風速作為室外風環境模擬輸入參數。依據GB 50736—2012《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》[17]和當地氣象數據,確定武漢市冬季室外風環境參數為:典型風向西北風、典型風平均風速3.0 m/s、靜風頻率28%;春季室外風環境參數為:典型風向西南風、典型風平均風速2.45 m/s。

3.2 評價標準

結合研究目的并參考GB/T 50378—2019《綠色建筑評價標準》[18]第8.2.8條的要求,具體為冬季工況下:(1)典型風速和風向條件下,建筑物周圍人行高度1.5 m處風速小于5 m/s且室外風速放大系數小于2,同時風速大于等于1.6 m/s,是不影響人們正常室外行走的基本要求且不至于塵土揚起產生空氣污染,又有利于污染物自然消散;(2)除迎風面第一排建筑外,建筑迎風面與背風面表面風壓差小于等于5 Pa,可減少冷風向室內滲透,減少患呼吸道疾病風險,同時表面風壓差大于等于0.5 Pa,有利于建筑的自然通風。春季工況下:(1)場地內人行高度1.5 m處不出現渦旋或無風區且風速大于等于1.6 m/s;(2)建筑迎風面與背風面表面風壓差大于等于0.5 Pa。

3.3 模擬設置

3.3.1 模擬方法

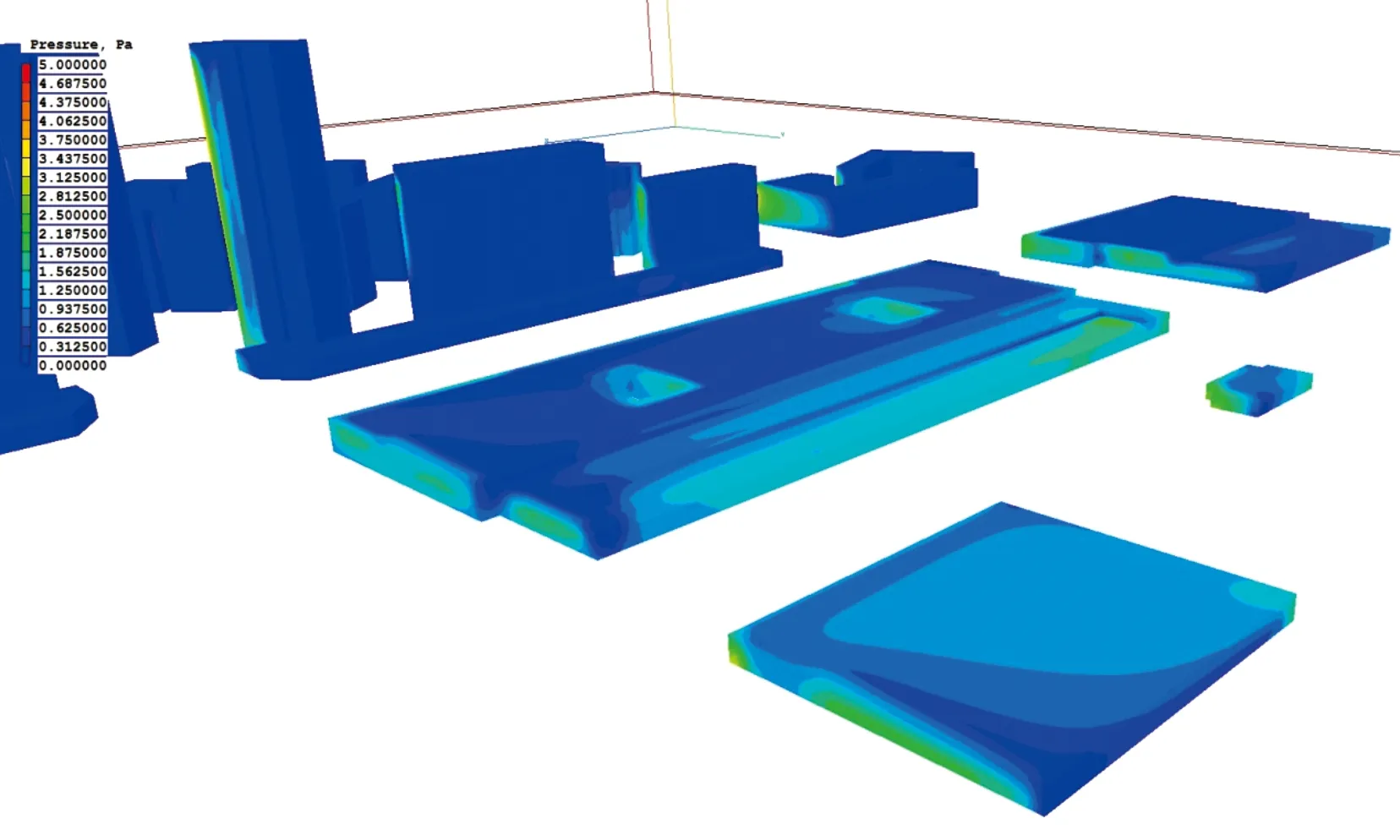

通過獲取網絡開放數據,采用Auto CAD 2008建立研究區域內適當合理簡化后的建筑三維模型,成組設置后導出.stl格式文件并導入計算流體力學PHOENICS 2011,仿真模擬分析建筑室外風速場、建筑迎風面與背風面表面風壓。

3.3.2 模型設置

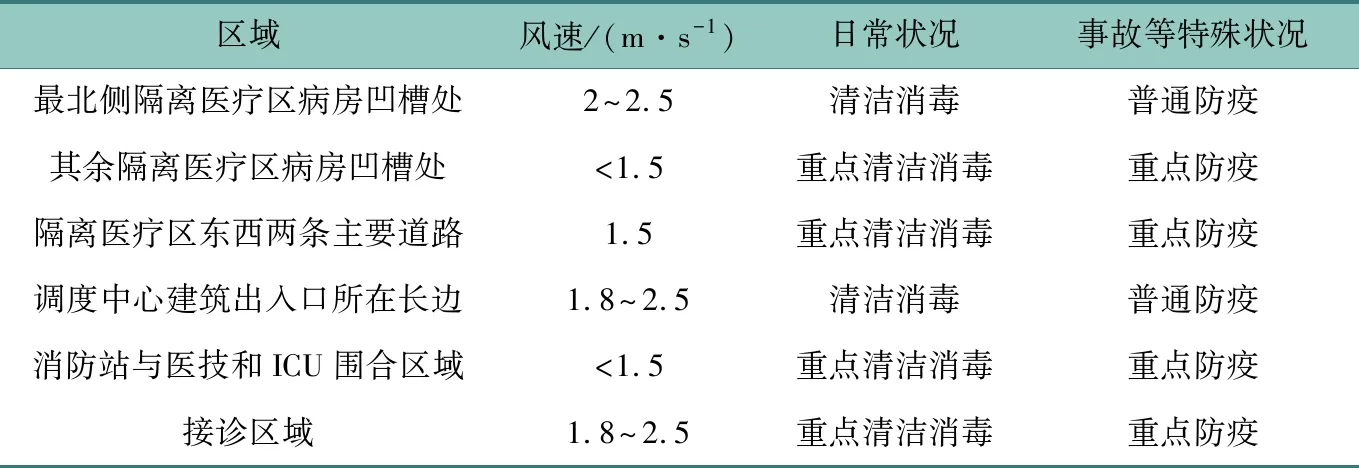

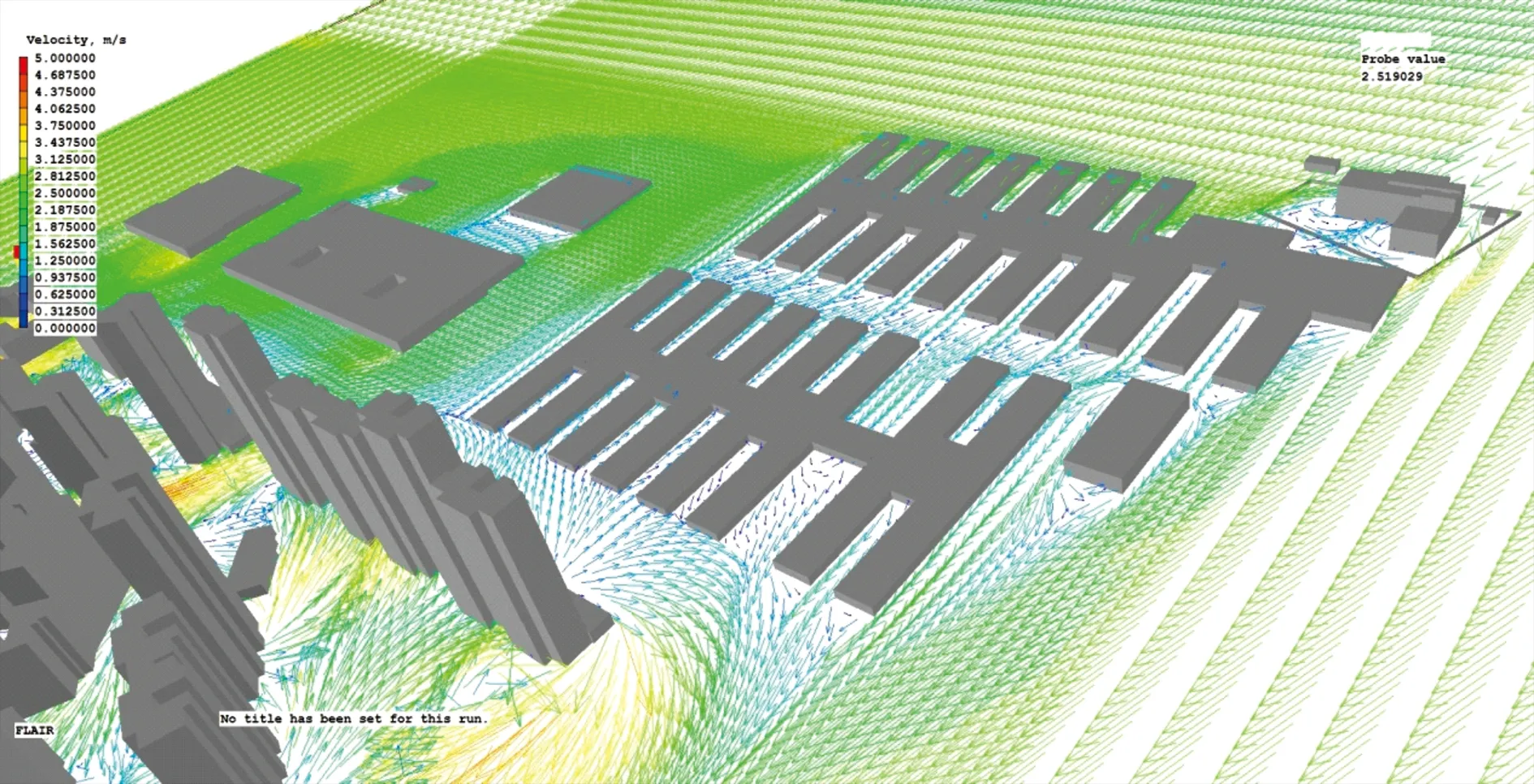

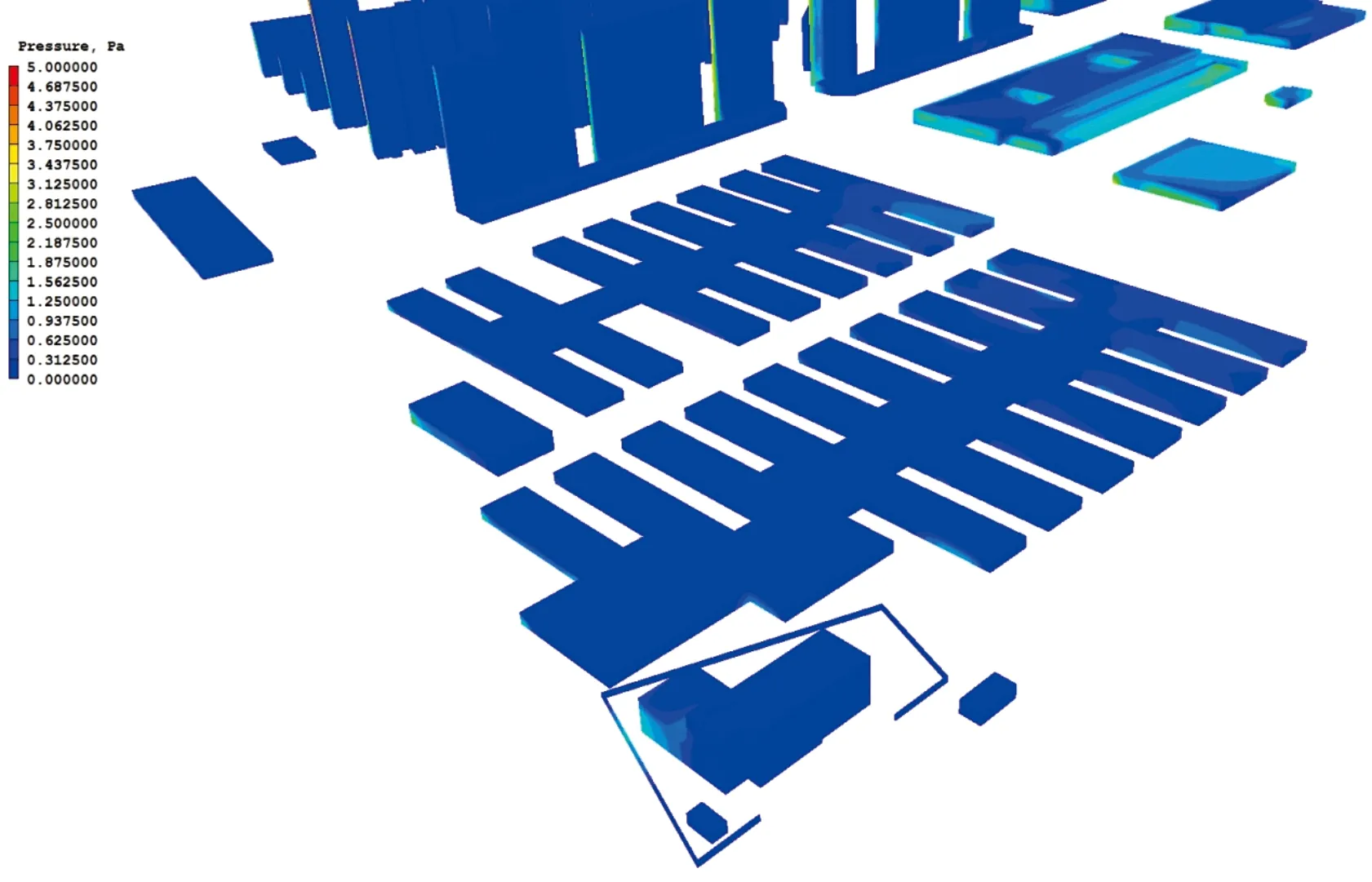

建立研究區域建筑群幾何模型如圖3所示,風環境參數按照下述進行設置。具體的邊界條件和基本設置符合以下條件:

(1)計算區域:建筑迎風截面堵塞比(模型面積/迎風面計算區域截面積)小于4%;以目標建筑(高度H)為中心,半徑5H范圍內為水平計算域。在來流方向,建筑前方距離計算區域邊界要2H,建筑后方距離計算區域邊界6H。

圖3 研究區域建筑群幾何模型圖Fig. 3 Geometric model diagram of buildings in the study area

(2)模型再現區域:目標建筑邊界H范圍內以最大建筑細節予以再現。

(3)網格劃分:建筑的每一邊人行高度處1.5 m劃分10個網格;重點觀測區域要在地面以上第3個網格內。

(4)入口邊界條件:入口風速的分布符合梯度風規律。

(5)地面邊界條件:對于未考慮粗糙度的情況,采用指數關系式修正粗糙度帶來的影響。

(6)湍流模型:選擇標準κ-ε模型。

(7)差分格式:迎風格式。

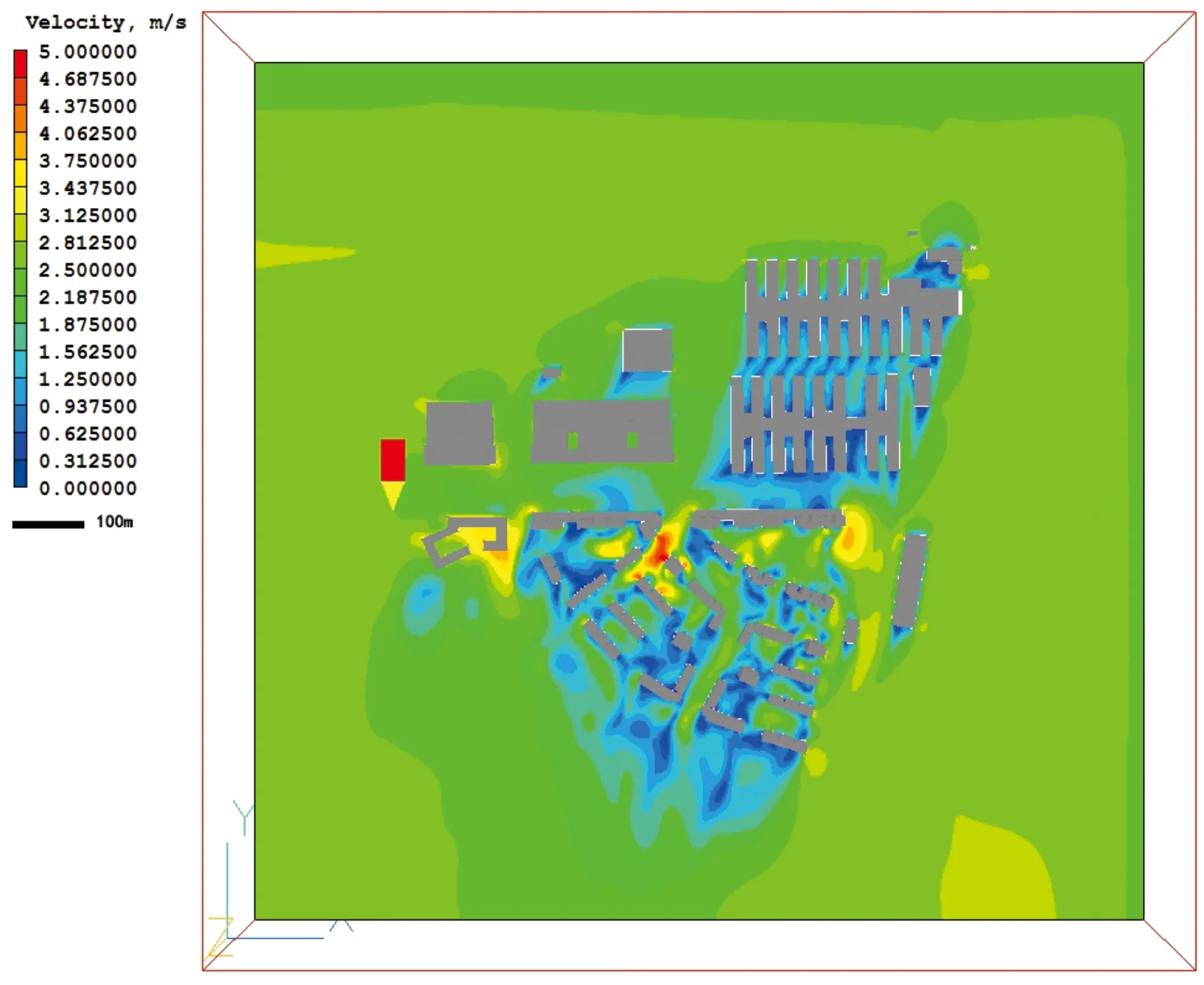

3.4 風環境中風速場模擬結果分析

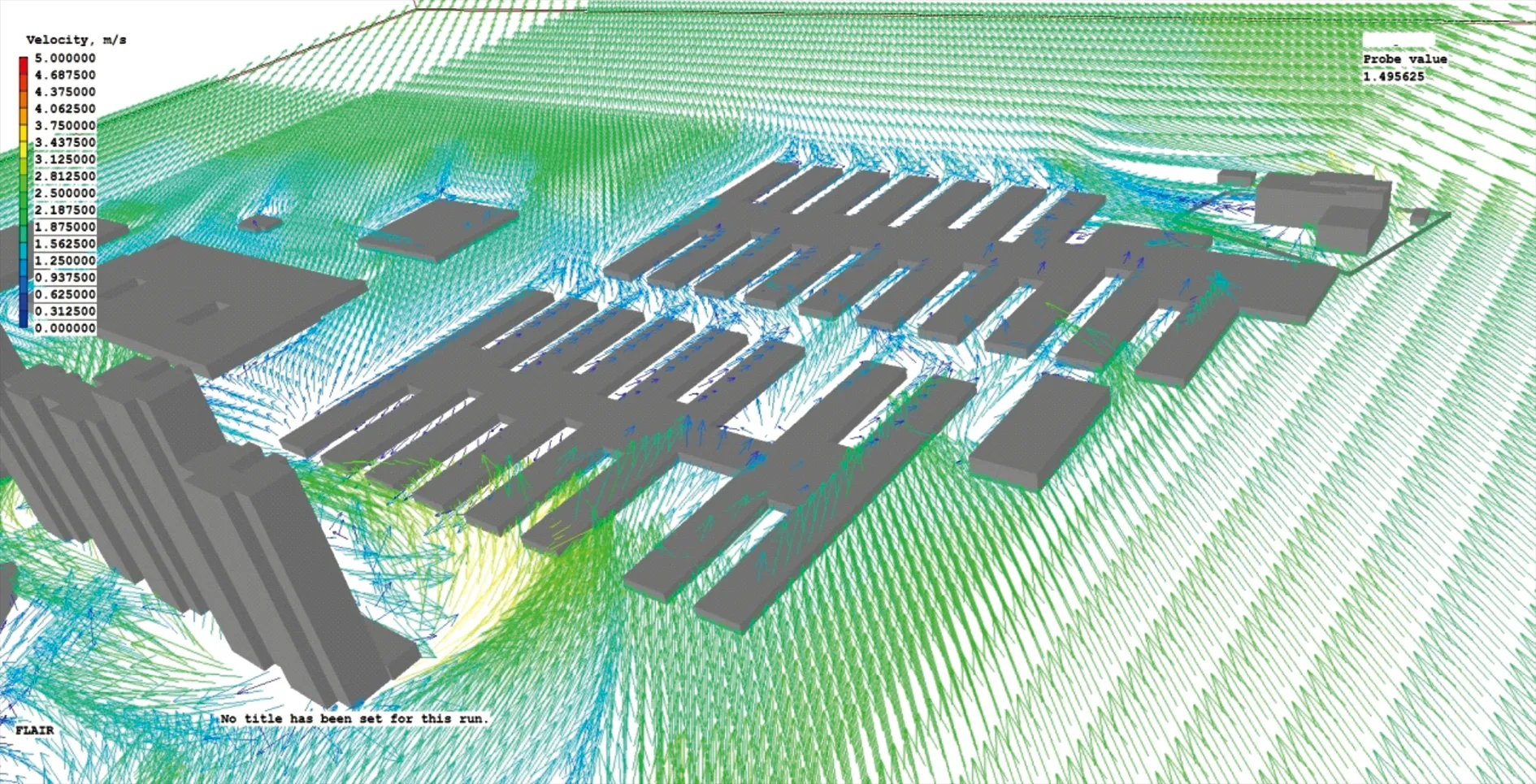

3.4.1 隔離醫療區冬季和春季風速場

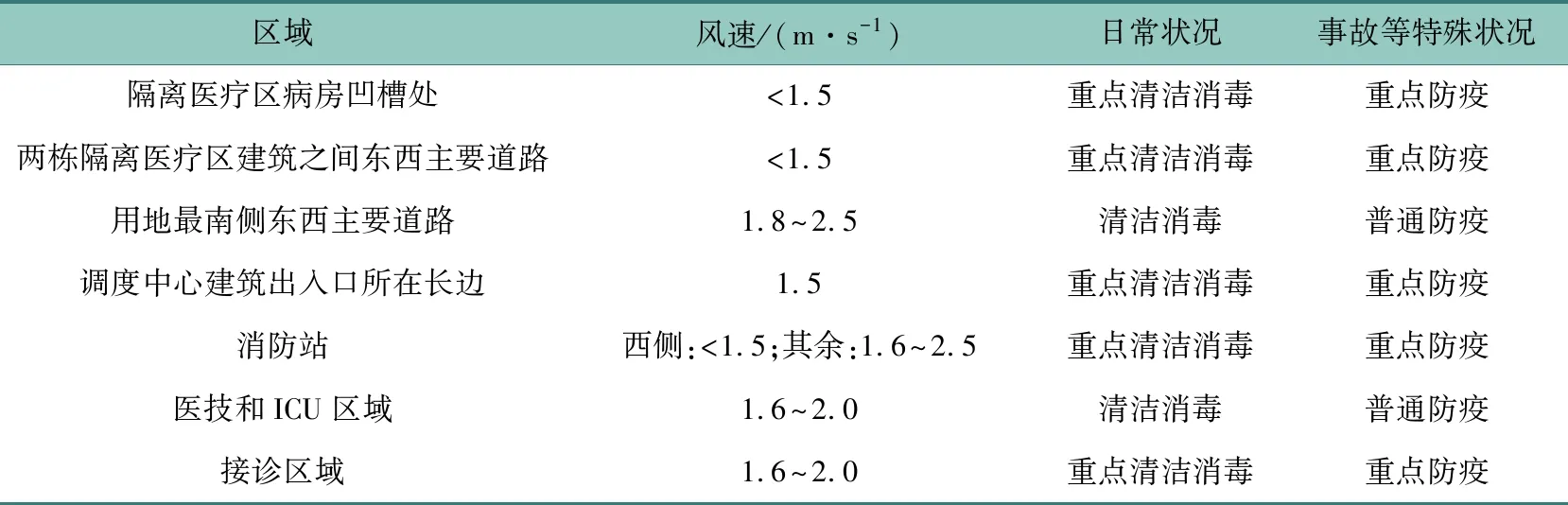

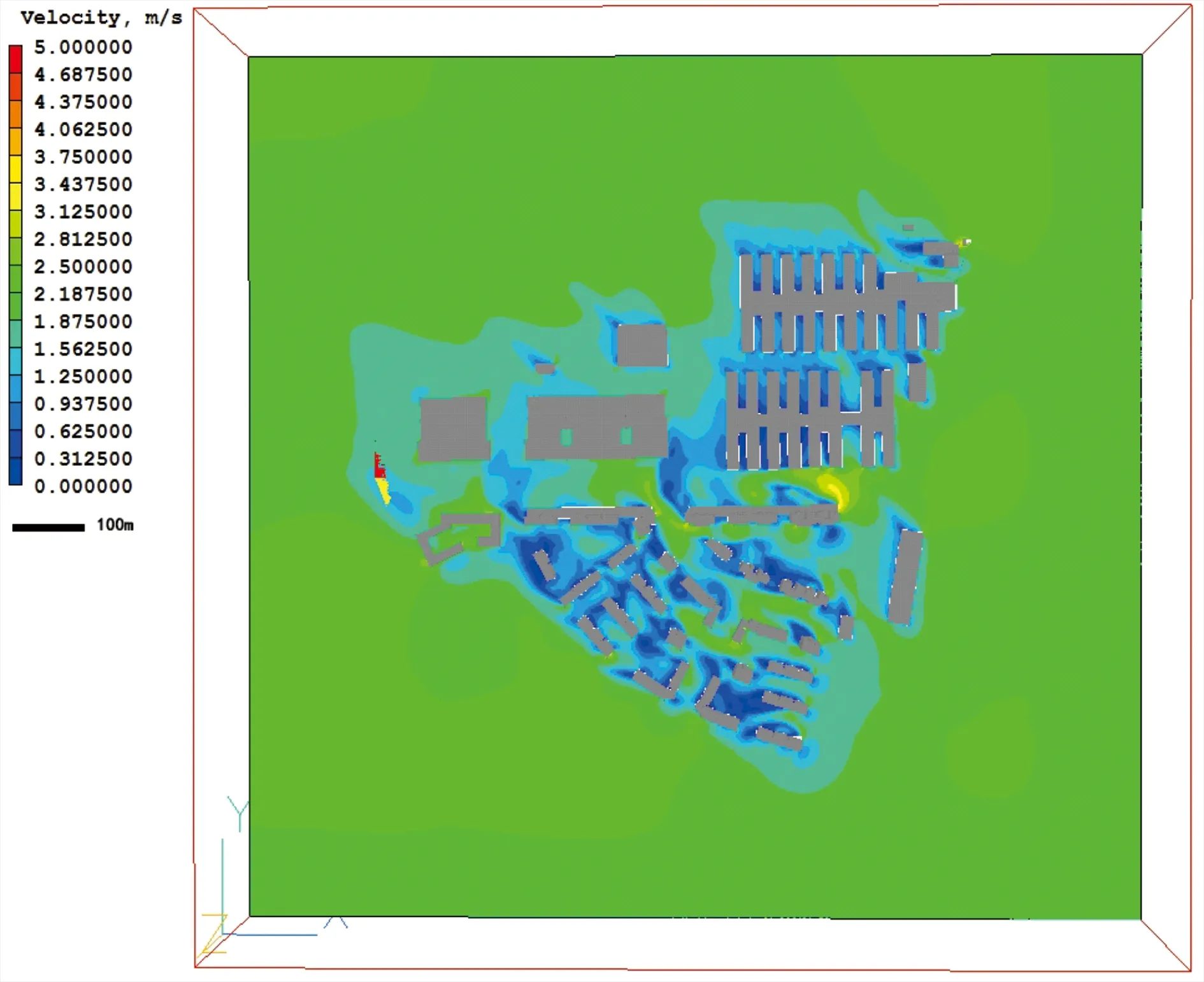

圖4和圖5冬季工況下,隔離醫療區室外人行高度1.5 m處整體風速小于1.5 m/s,屬浦式風級1級軟風,不利于污染物自然消散。具體為:(1)除隔離醫療區最北側病房凹槽處風速為2~2.5 m/s,利于污染物自然消散外,其余病房凹槽處風速均小于1.5 m/s。(2)B1和B15東西間距雖較大(達到30 m,其他病房凹槽處東西間距為12 m),但風速也僅為1.6~1.8 m/s,屬浦式風級2級輕風;B2和B12東西間距同上,但出現了無風區,污染物易聚集。(3)B14和B16病房凹槽處出現無風區,污染物易聚集。(4)兩棟隔離醫療區建筑之間和其最南側的兩條東西道路是往來醫護生活區的主要道路,風速平均為1.5 m/s,可有利于污染物自然消散但消散能力有限。(5)調度中心建筑出入口所在長邊的東西兩側風速為1.8~2.5 m/s,利于污染物自然消散。(6)消防站西南側和醫技、ICU北側圍合區域,風速小于1.5 m/s,污染物易聚集。(7)接診區域風速為1.8~2.5 m/s,有利于污染物消散,但該區域是醫護人員和患者主要進出區域,需提高防護等級。綜上所述,隔離醫護區室外風速較小區域和接診區域,需做好日常重點清潔消毒工作,事故等特殊狀況下作為重點防疫區域,見表1。

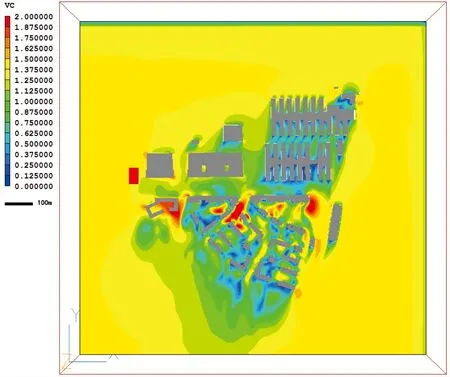

表1 冬季風速場模擬日常或事故等特殊狀況下各區域處置情況Table 1 Disposal of each area under special conditions such asdaily or accident simulation of winter wind speed field

圖4 研究區域冬季工況風速云圖Fig. 4 Wind speed cloud picture of the study area during winters

圖5 隔離醫療區冬季風速三維分析圖Fig. 5 3D analysis chart of winter wind speed in the isolated medical area

隔離醫療區冬季風速放大系數均小于2,見圖6所示。雖更有利于冬季大風天氣室外步行活動,但對于醫院疫地充分利用自然風環境消散污染物不利,佐證了冬季隔離醫療區人行高度處整體風環境欠佳。

圖6 研究區域冬季工況風速放大系數圖Fig. 6 Amplification coefficient diagram of wind speedduring winters in the study area

圖7和圖8春季工況下,隔離醫療區室外人行高度1.5 m處整體風速小于1.5 m/s,屬浦式風級1級軟風,不利于污染物自然消散。具體為:(1)隔離醫療區所有建筑凹槽處風速小于1.5 m/s,B6和B8、B8和B10、B10和B12、B12和B14病房凹槽處出現無風區,污染物易聚集。(2)往來隔離醫療區和醫護生活區的兩條主要道路,其中兩棟隔離醫療區建筑之間的東西道路,其風速平均為1.5 m/s,可有利于污染物自然消散但消散能力有限;而用地最南側的東西道路,其平均風速為1.8~2.5 m/s,有利于污染物自然消散。(3)調度中心建筑出入口所在東西長邊兩側風速為1.5 m/s, 可有利于污染物自然消散但消散能力有限,東側離開建筑10 m處風速增大至1.8~2.0 m/s。(4)消防站西側區域風速小于1.5 m/s,鄰近建筑出現無風區,其余方向風速為1.6~2.5 m/s,西側區域作為消防人員訓練活動場地,同時考慮其職業特殊性,需提高防護等級。(5)醫技、ICU區域,風速為1.6~2.0 m/s,有利于污染物自然消散。(6)接診區域風速為1.6~2.0 m/s,有利于污染物自然消散,但仍需提高防護等級。綜上所述,隔離醫護區室外人行高度處風速較小區域、消防站區域和接診區域,需做好日常重點清潔消毒工作,事故等特殊狀況下作為重點防疫區域,見表2。

表2 春季風速場模擬日常或事故等特殊狀況下各區域處置情況Table 2 Disposal situation of each area under special conditions such as daily or accident simulation of spring wind speed field

圖7 研究區域春季工況風速云圖Fig. 7 Wind speed cloud picture of the study area during springs

圖8 隔離醫療區春季風速三維分析圖Fig. 8 3D analysis chart of spring wind speed in the isolated medical area

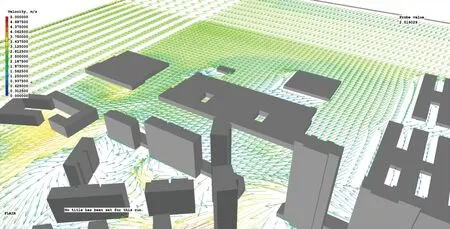

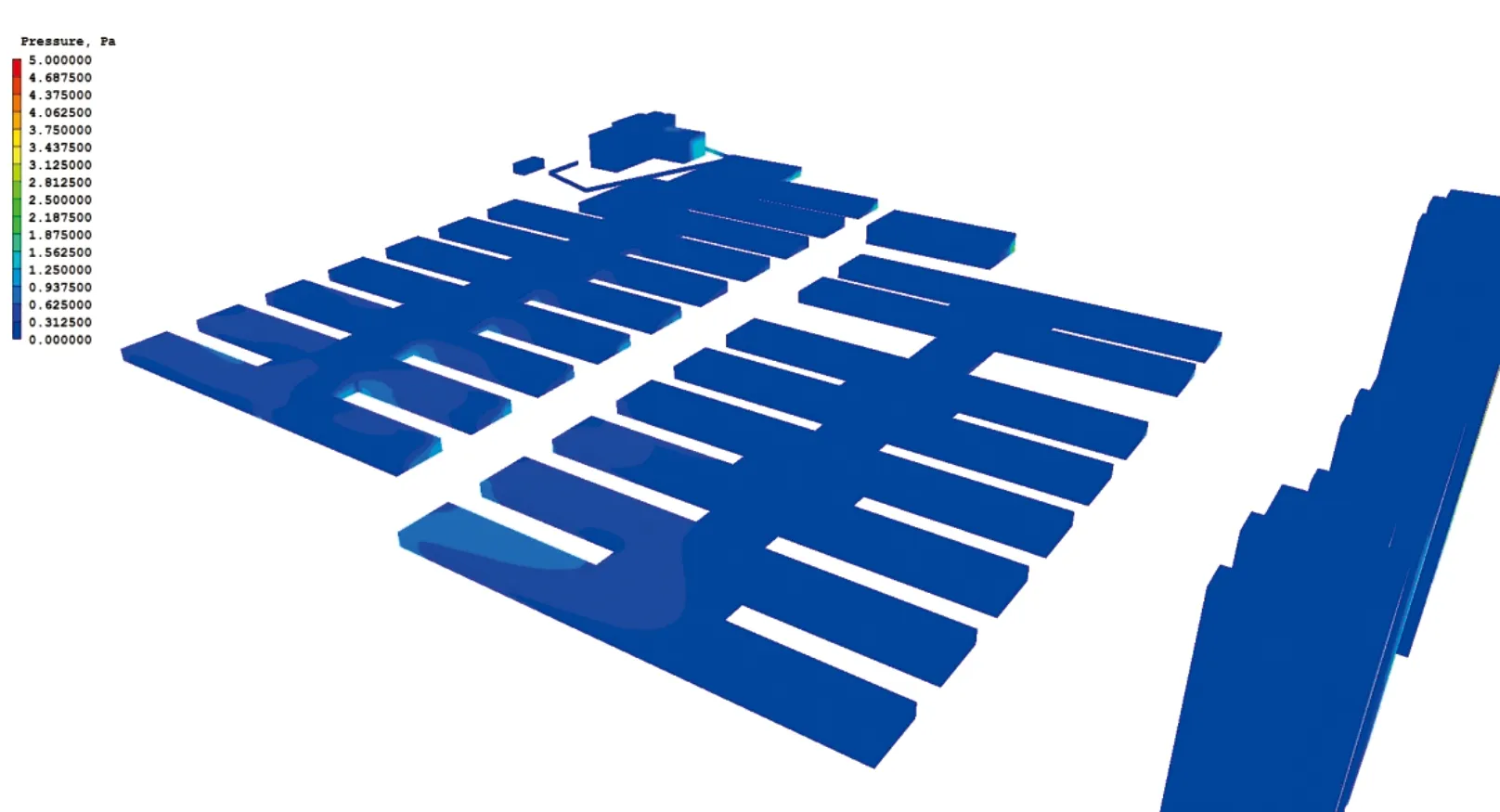

3.4.2 醫護生活區和綜合后勤區冬季和春季風速場

圖9冬季工況下,醫護生活區和綜合后勤區室外人行高度1.5 m處整體風速為1.8~2.8 m/s,屬浦式風級2級輕風,有利于污染物自然消散。但醫護生活區東部的南北兩棟建筑之間平均風速為1.5 m/s,如作為醫護人員通行主要道路或建筑主要出入口,需做好日常重點清潔消毒工作,確保醫護人員生活環境安全。

醫護生活區和綜合后勤區冬季風速放大系數均小于2,見圖6所示。偏東側醫護生活區風速放大系數平均為1.0,偏西側綜合后勤區風速放大系數平均為1.3,不僅適合在冬季室外步行活動,更有利于醫院疫地污染物自然消散,佐證了冬季醫護生活區和綜合后勤區人行高度處整體風環境較好。

圖10所示,春季工況下,醫護生活區和綜合后勤區室外人行高度1.5 m處整體風速為1.5 m/s, 屬浦式風級1級軟風,可有利于污染物自然消散但消散能力有限,特別是在醫護生活區東南側局部風速減小至0.6 m/s,污染物易聚集,需做好日常重點清潔消毒工作。

圖9 醫療生活區和綜合后勤區冬季風速三維分析圖Fig.9 3D analysis chart of winter wind speed in medical living area and comprehensive logistics area

圖10 醫療生活區和綜合后勤區春季風速三維分析圖Fig. 10 3D analysis chart of spring wind speed in medical living area and comprehensive logistics area

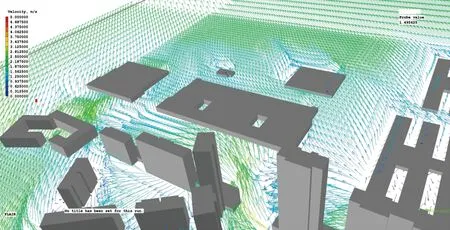

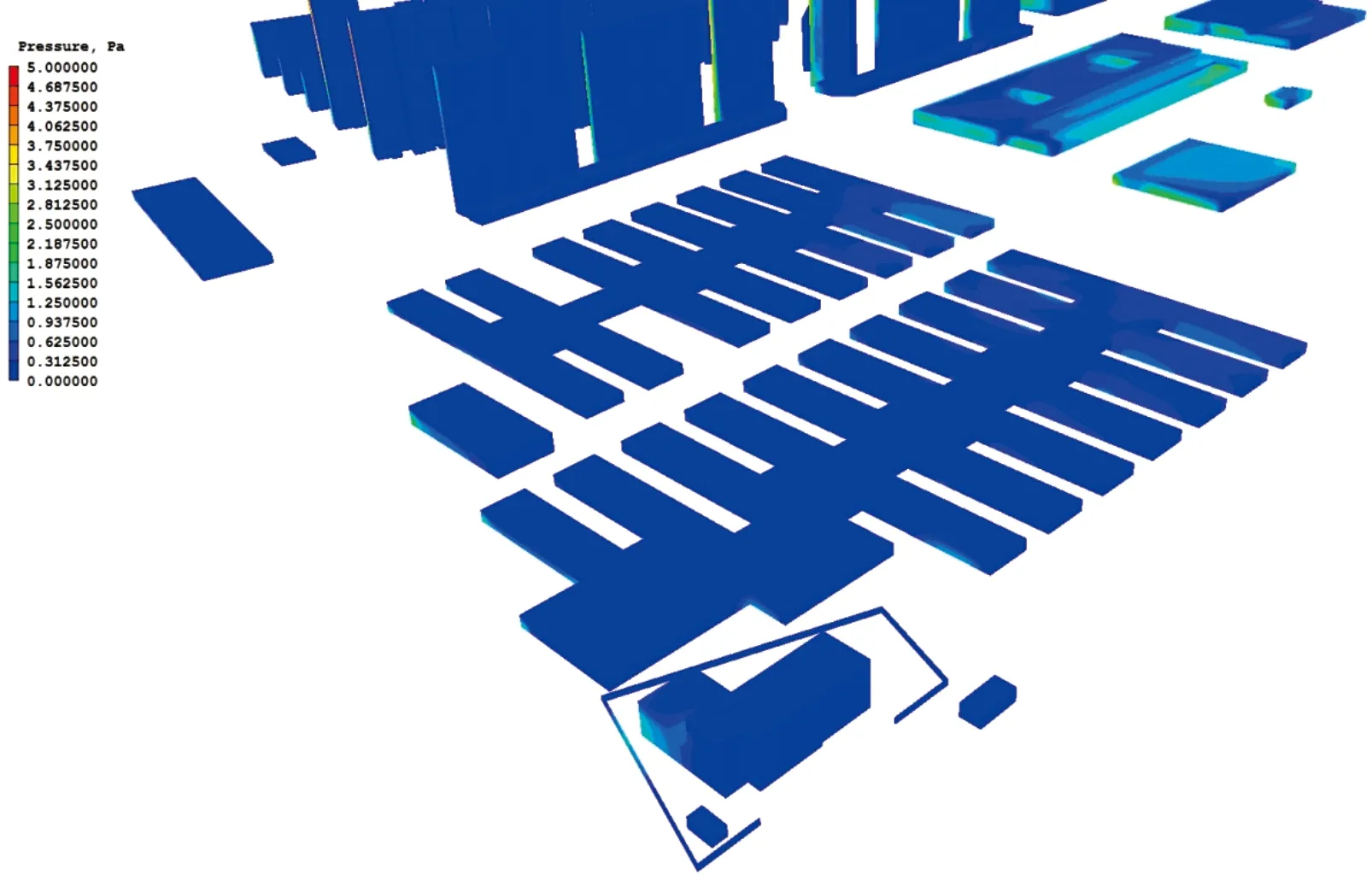

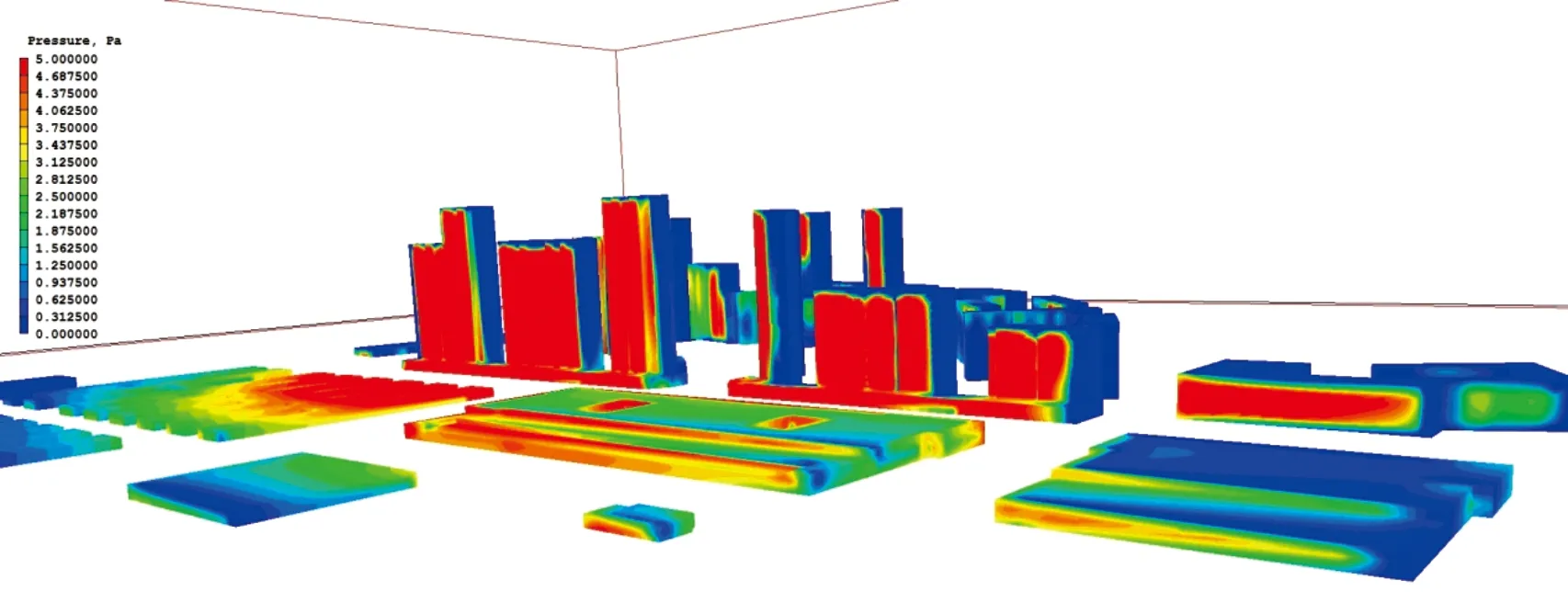

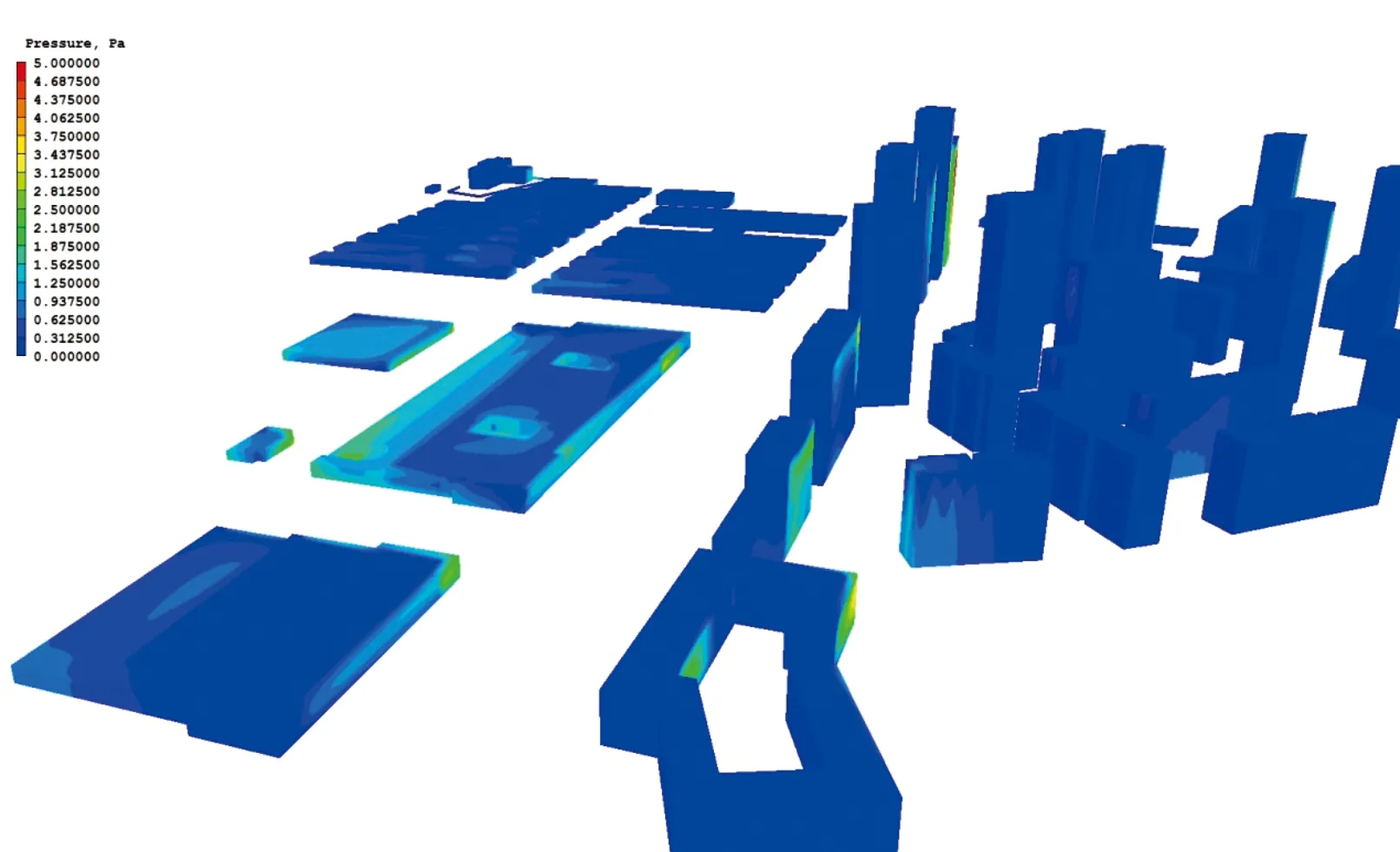

3.5 風環境中壓力場模擬結果分析

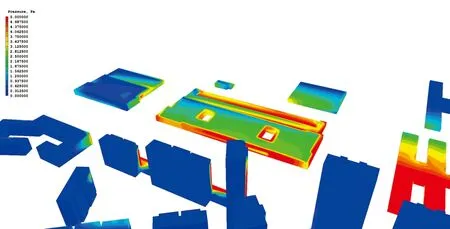

3.5.1 隔離醫療區冬季和春季壓力場模擬結果分析

因隔離醫療區均為負壓病房,平時不進行開窗通風,故對此區域冬季壓力場簡述為:(1)因隔離醫療區病房呈東西向“魚骨狀”布局,近似于平行盛行風方向,故北側隔離醫療區病房兩側風壓基本一致;南側病房風壓受軍運村高層住宅影響較大,病房兩側風壓差大于等于0.5 Pa,同時建筑部分屋面風壓大于5 Pa,雖會造成能耗增加,但也更加保證了病房內污染空氣與室外空氣接觸難度。(2)調度中心建筑出入口所在長邊兩側表面風壓差趨于0,室內基本無法自然通風,可利用空調、空氣凈化器等設施輔助進行機械通風,保證空氣流通。(3)消防站主要朝向迎風面和背風面建筑表面風壓差小于5 Pa且大于等于0.5 Pa,有利于室內自然通風,見圖11~12。

圖11 冬季工況隔離醫療區建筑背風面三維分析圖Fig.11 3D analysis chart of building leeward surface inisolated medical area during winters

圖12 冬季工況隔離醫療區建筑迎風面三維分析圖Fig. 12 3D analysis chart of windward surface of buildings in isolated medical area during winters

春季壓力場簡述為:(1)兩棟隔離醫療區東西病房兩側壓力差整體趨于0。(2)調度中心建筑出入口所在長邊兩側壓力差,偏中南部壓力差大于等于0.5 Pa,偏北部趨于0,故偏北部房間需采取機械通風措施,保證室內空氣流通。(3)消防站迎風面和背風面建筑表面壓力差趨于0,需采取機械通風措施,保證室內空氣流通,見圖13~14。

圖13 春季工況隔離醫療區建筑背風面三維分析圖Fig.13 3D analysis chart of building leeward surface inisolated medical area during springs

圖14 春季工況隔離醫療區建筑迎風面三維分析圖Fig.14 3D analysis of the windward side of the building in the isolated medical area during springs

3.5.2 醫護生活區和綜合后勤區冬季和春季壓力場模擬

冬季工況下,醫護生活區和綜合后勤區迎風面和背風面建筑表面南北兩側和東西兩側風壓差均小于5 Pa且大于等于0.5 Pa,有利于室內自然通風,營造醫護人員安全的生活環境,見圖15~16。

圖15 冬季工況醫療生活區和綜合后勤區建筑背風面三維分析圖Fig. 15 3D analysis of the leeward side of buildings in the medical living area and integrated logistics area during winters

圖16 冬季工況醫療生活區和綜合后勤區建筑迎風面三維分析圖Fig.16 3D analysis of the windward side of buildingsin the medical living area and integratedlogistics area during winters

春季工況下,醫護生活區和綜合后勤區迎風面和背風面建筑表面南北兩側和東西兩側風壓差均小于5 Pa且大于等于0.5 Pa,有利于室內自然通風,減少室內空氣污染,見圖17~18。

圖17 春季工況醫療生活區和綜合后勤區建筑背風面三維分析圖Fig. 17 3D analysis of the leeward side of buildings in the medical living area and integrated logistics areaduring springs

圖18 春季工況醫療生活區和綜合后勤區建筑迎風面三維分析圖Fig.18 3D analysis of the windward side of buildings in the medical living area and integrated logistics area during springs

4 雷神山醫院太陽光紫外線和風環境模擬疊加分析

綜合上述模擬結果進行疊加分析,嘗試性提出該醫院檢測采樣點設置標準和優先等級。具體為:(1)太陽光紫外線連續照射時間小于3 h、室外無風區或風速小于等于1.5 m/s、隔離醫療區內醫護人員或其他工作人員主要途徑道路或建筑主要出入口處,對其疊加分析,重合區域內選點布局作為1級重要采樣點;(2)太陽光紫外線照射時間大于3 h、當季盛行風的下風向或院區四至邊界區域、隔離醫療區內醫護人員或其他工作人員主要途徑道路或建筑主要出入口處,作為2級次要采樣點;(3)太陽光紫外線照射時間大于3 h、風速小于等于1.5 m/s或大于1.5 m/s、隔離醫療區內建筑主要出入口處或病房排氣口下風向5 m處隨機采樣[14],作為3級普通采樣點。需要指出的是,上述檢測采樣點設置標準和優先等級是基于對該醫院太陽光紫外線和風環境模擬結果上,并涵蓋人員相對集中區域,可供其他同類醫院設置檢測采樣點時參考,但更多的是對不同醫院的不同模擬結果精準施策,因地制宜制定標準。

通過模擬結果疊加分析,可以看出:

(1)冬季工況下,1級重要采樣點應設置于隔離醫療區內南側B6、B8、B10、B12、B14和軍運村高層住區之間的院區附屬道路和強軍路區域、用地東北角消防站北側建筑出入口區域;2級次要采樣點應設置于接診區域、隔離醫療區內南側附屬道路和強軍路除1級重要采樣點以外區域、調度中心北側和西側附屬道路區域;3級普通采樣點應設置于調度中線和接診區域之間東西向附屬道路區域(圖19)。

(2)春季工況下,1級重要采樣點應設置于隔離醫療區B6和醫護生活區主要建筑之間所對應的南北道路區域;2級次要采樣點應設置于接診區域,調度中心西側和北側區域,隔離醫療區內A1、A3、A5、A7、A9、A11、A13、醫技、ICU北側附屬道路區域,消防站北側主要出入口區域;3級普通采樣點設置于調度中線和接診區域之間東西向附屬道路區域(圖20)。

圖19 冬季工況病毒檢測采樣點分等級示意圖Fig. 19 Schematic diagram of sampling points forvirus detection during winters

圖20 春季工況病毒檢測采樣點分等級示意圖Fig.20 Schematic diagram of sampling points for virus detection during springs

5 結論

通過對雷神山醫院隔離醫療區、醫護生活區和綜合后勤區進行太陽光紫外線模擬,認為其整體較好,但也存在部分被相鄰高層建筑遮擋,日照小時數達不到標準日連續3 h情況。風環境模擬,從人行高度處室外風環境和建筑室內風環境兩個維度,風速、風速放大系數、風壓三個測度指標對防疫工作進行了詳細闡述,其整體存在局部通風不暢、污染物易聚集區域。同時,將上述兩種模擬結果進行疊加分析,并考慮人員流動聚集程度,對分等級設置室外病毒檢驗采樣點提供選點布局建議。

從理論上來說,將一般應用于建設工程領域的日照和風環境模擬技術有效結合于防疫工作之中,實現了基于環境模擬技術的城鄉規劃學與防疫工作從屬的預防醫學兩學科融合式研究,為未來學科融合發展起到拋磚引玉的作用。從實踐層面來說,本文給出雷神山醫院應用案例研究,展示了具體模擬標準、參數設置、結果分析以及對防疫工作提出合理化建議,為其他同類醫院建設提供了技術性參考。

本研究方法仍具有一定局限性,例如,使用網絡開放數據的準確性需進一步驗證,風環境模擬計算方法考慮問題的全面性需進一步補充,故本文僅作參考性成果使用,后續可通過獲取更為準確的數據和全面地設置風環境模擬計算參數進一步優化完善。

致謝:向全國所有抗擊新型冠狀病毒肺炎的醫護工作者、各行業從業者致以崇高的敬意!