東北三省“雙一流”高校科研效率實證研究——基于Malmquist指數的分析

于姍姍

東北三省“雙一流”高校科研效率實證研究——基于Malmquist指數的分析

于姍姍

[作者:沈陽師范大學高等教育學專業研究生]

對我國高校科研投入和相應產出效率提升的研究已經成為重要課題。文章通過運用DEAP2.1軟件對東北三省的“雙一流”高校的科研效率進行年度以及對高校整體進行分析發現,東北三省“雙一流”高校的科研效率整體是呈現上升趨勢,但技術效率有待進一步加強。為了促進東北三省“雙一流”高校的科研效率,高校未來要更加注重優化科研效率結構,增強對科研的創新能力以及優化各個高校科研管理模式,進而拉動東北三省整體的科研效率。

“雙一流”高校;科研;投入產出;效率;Malmquist指數

一、引言

科研效率評價指的是運用科學的分析方法,對一定時間段高校對科研投人、產出效率的綜合、客觀評判。科研效率對于高校來講具有雙重的積極作用。首先是支持高校科研活動以及促進高校科研氛圍形成具有重要作用,除此之外,科研效率的提高對于促進高等教育的科研和發展起到了助力作用,從而提高我國的整體的科研能力。因此,在“雙一流”高校建設中,對各個高校的科研效率做出綜合、客觀的評價是非常重要的。目前,“雙一流”高校已經承擔起了提升我國高校科研效率的部分責任。以黑龍江、吉林、遼寧這三省11所“雙一流”高校為研究對象,其中,一流大學A類4所,一流學科建設大學7所。[1]基于數據包絡分析方法,從科研投入與科研產出效率的角度進行比較和分析,激勵相關高校增強科學研究的能力,進一步提升東北三省“雙一流”高校的科研投入與產出的效率。

二、評估指標與方法

(一)評估指標

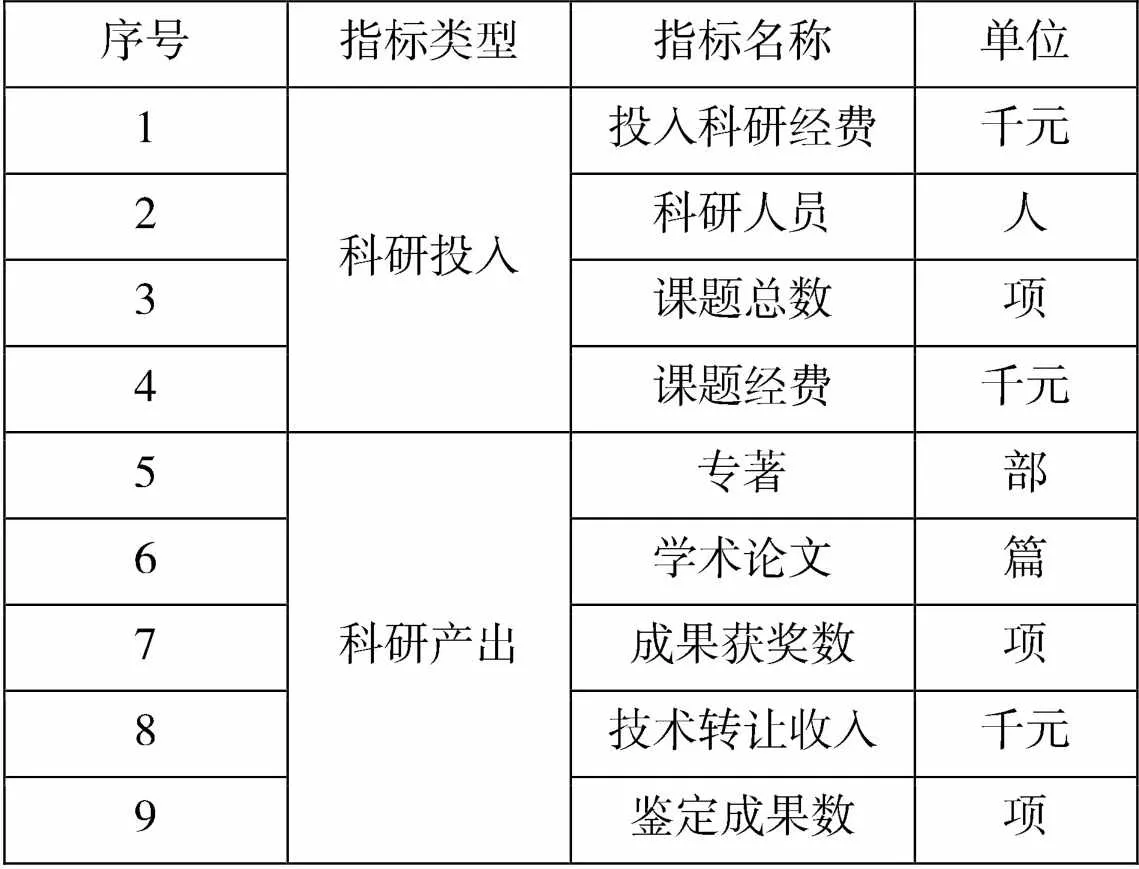

基于指標體系的構建需要具有科學和客觀性以及可操作性的特點,再結合對于科研投入產出效率的以往研究成果,分析和評價各個高校的科研投入以及科研產出指標,進而構建了東北三省“雙一流”高校的科研效率的指標體系。本文指標類型一共分為了兩種:科研的投入指標以及科研的產出指標。具體指標分類如表1所示。

表1 評估指標的分類方法

(二)評估方法

數據包絡分析方法簡稱為DEA方法,在1978年由Charnes等人首次提出。[2]DEA方法可以對多投入、多產出的研究對象進行效率的靜態或動態分析,而且不需要人為設置權重。[3]本文選取DEA中的malmquist指數的計算方法,并通過DEAP2.1計算完成數據包絡分析,可直接得出每個單元的全要素生產率,能夠看到高校的科研效率趨勢,全要素生產率大于1則表示為科研效率在逐年上升,小于1則相反,需繼續分析潛在的影響因素。

三、動態分析

依據“malmquist指數的dea測度模型”的原則,[4]再加上數據的可獲得性,本文選用DEAP2.1軟件進行效率分析,分析對象為黑吉遼三省的11所“雙一流”高校,時間為各個高校2013-2016年以來的科研投入與產出,以便對東北三省的“雙一流”高校科研效率的具體情況及變化有全面的認識。本文數據均來源于《高等學校科技統計資料匯編》。

(一)年度分析

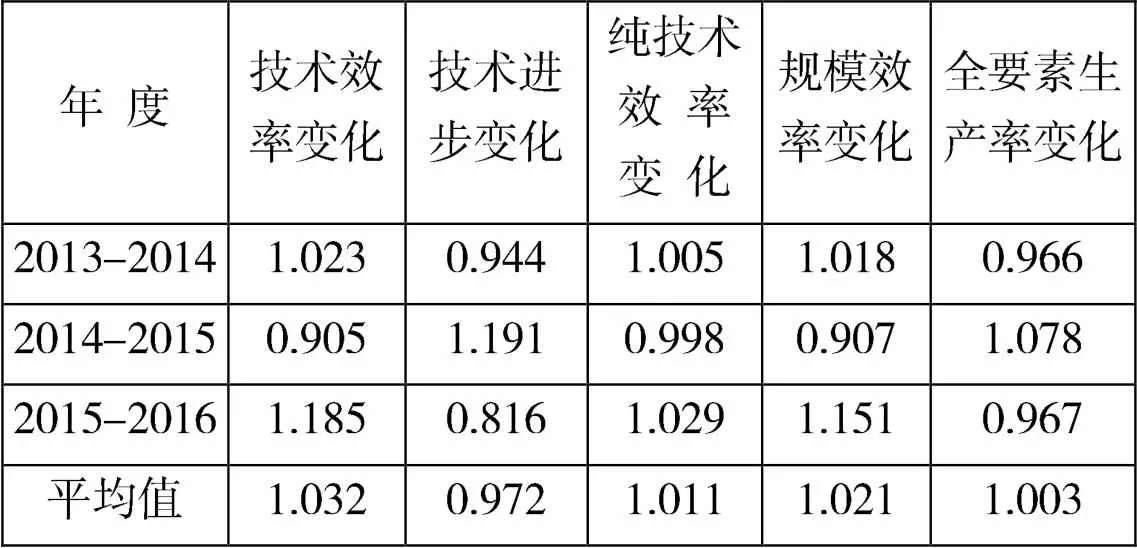

從表2可以看出,2013–2016年東北三省的“雙一流”高校的整體科研效率是先上升后下降的趨勢。從總體上,全要素生產率變化,也就是科研投入產出的整體效率變化平均值為1.003,表示從2013到2016年以來平均每一年增長百分之三。

從表中技術效率來講,呈總體上升狀態,均值是1.032,表示平均每年增長0.32%,說明技術效率是隨著高校的科研效率的增長而增長。純技術效率和規模效率呈現均呈現為先下降后上升的狀態,其中純技術效率的均值是1.011,表示每年增長0.1%;規模效率的均值為1.021,每年增長0.2%.這就表示出純技術效率增長能夠帶動技術效率的增長,規模效率亦是如此。對于技術進步,其均值為0.972,整體出現下降狀態。這表明只有繼續促進各個高校的技術進步,加強各個高校科研管理水平和科技創新能力,才能更好的促進科研效率的上升。

表2 東北三省雙一流高校2013-2016年各年度科研效率分析

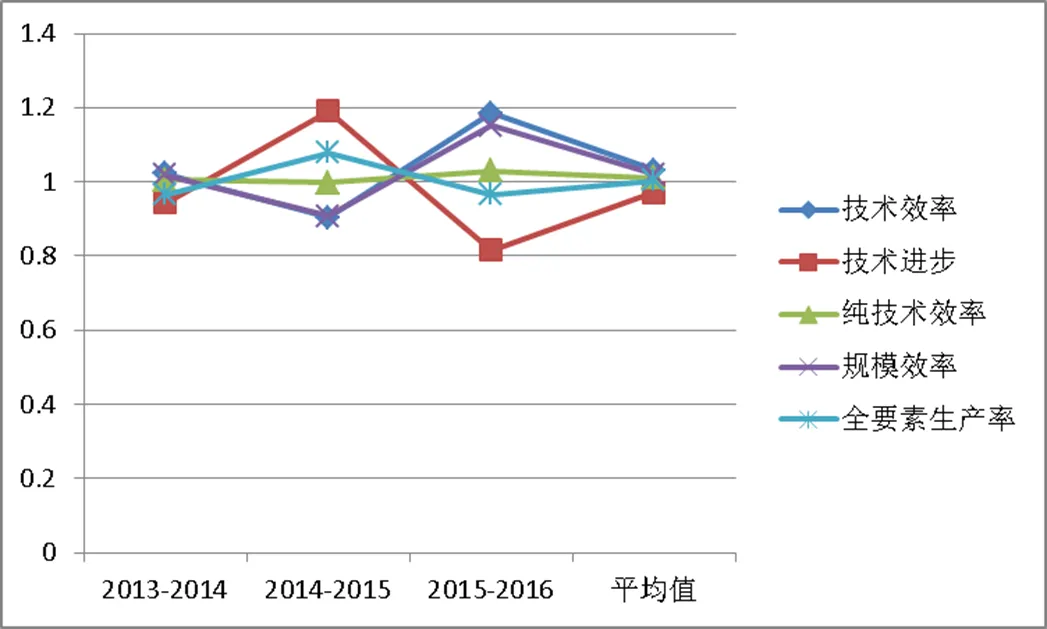

從圖1折線圖可清楚地看出,技術效率和全要素生產率2013-2016年總體趨勢相似,均呈現增長狀態,而其它指數均沒有太大變化。2016年相對于2015年的規模效率來講是有所升高的,但最終效率值并未呈現增長狀態,而且2014-2015年整體效率水平為1.078,比2013-2014年的整體效率水平0.966增長了11%,呈上升趨勢。全要素生產率和技術進步基本為趨同的狀態,幾乎是同時上升和下降,而且其他數值均小于1或接近于1,沒有大幅度的增長,說明技術進步對于全要素生產率有重要影響,技術進步在“雙一流”高校的科研效率中起著關鍵作用。而其他三個效率指數均對于整體效率的影響來講較小,因此提升高校的技術效率,推進高校的技術進步,能夠逐步提升高校的全要素生產效率,增強各個高校的科研效率。

圖1 東北三省雙一流高校2013-2016年度科研效率折線圖

(二)高校分析

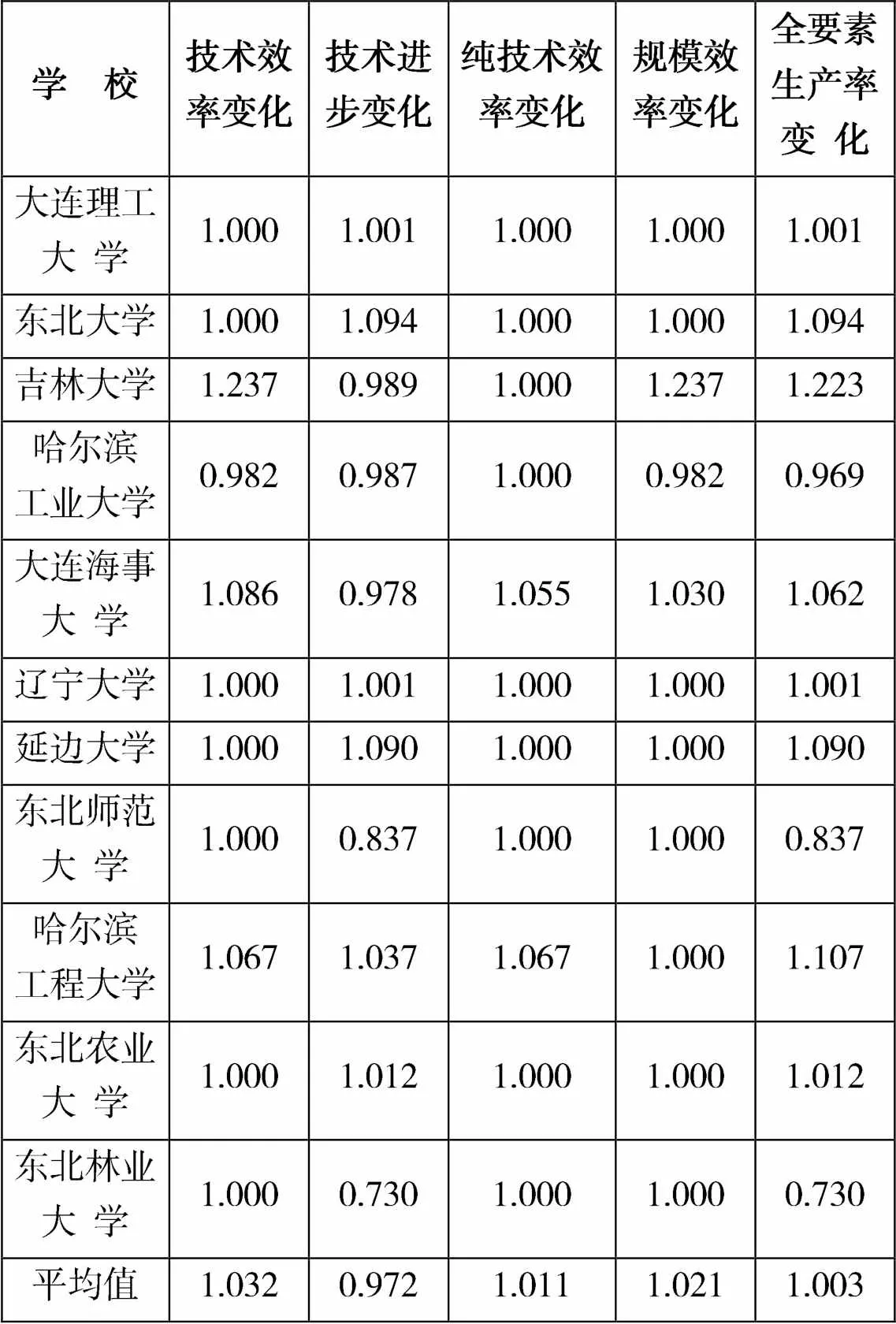

將2013-2016年東北三省的“雙一流”高校的數據,通過Malmquist指數分析法對每個高校進行分析。在東北三省地區“雙一流”高校中,其中四所為“世界一流建設高校”,也就是表格中的前四所高校。在這四所高校在中,大部分效率數值均大于1,達到最佳狀態,其中可以明顯地看到,只有一所高校的技術進步變化數值小于1,提示該高校應特別注意技術創新,從而保證科研效率的加強。

東北三省以一流學科入選“雙一流”高校行列的有7所高校,即表格中的后7所高校。整體科研效率的指數大于1的只有三所,分別為遼寧大學、哈爾濱工程大學、東北農業大學,表明三所高校的科研效率在逐步提升。通過對比,發現和其他高校的差異之處表現在這三所院校的技術效率數值以及純技術效率數值均大于1,而其他高校在這兩項的數值表現為小于1。說明這兩項指數對最終科研投入產出的效率至關重要,也會產生極大影響。高校技術效率有不同的形成原因,可能受到不同高校甚至是省份之間的相關教師考核標準體系的影響,各高校的教師考核體系都有各自的特點與指標構成,可能導致了高校之間的技術效率的不同。

表3 東北三省“雙一流”高校科研投入產出效率分析

從單項指標來看,其中高校科研效率處于提高狀態的有8所,占比為72.7%.增長最大的為吉林大學,全要素生產效率為1.223,增長了22.3%。從具體數值來看,除了個別三所高校的整體科研效率的數值小于1之外,其余高校的整體科研效率值均為增長狀態。可以看出東北三省“雙一流”高校的科研效率整體上呈現出逐步提升狀態。

從技術效率分析可以看出,多數高校的均值大于1,說明東北三省“雙一流”高校對科研組織以及管理水平總體上處于不斷提升的狀態,而哈爾濱工業大學的技術效率為0.982,指數小于1,則表明該校對于科研的組織管理相對不足。各個高校有必要不斷提升自身對于科研管理的認知,不斷完善管理模式并增強科研管理的方法及水平。

從規模效率來看,有10所高校的規模效率良好,其均值大于1,占研究對象總數的90.90%,說明大部分高校的規模一直保持著最佳狀態,而且對科研效率的提升產生了積極影響。規模效率有所欠缺的高校,需要繼續優化高校規模,不斷增加科研投入,促進產出增加,實現科研投入產出效率的提升目標。

從技術進步來看,技術進步變化為0.972,其平均值小于1,有6所高校的指數大于1,剩余的5所高校的均值均小于1。其中東北大學的指數顯示為1.094,表示學校進步了9.4%,技術的進步提升最大;東北林業大學技術效率指數為0.730,表示退步了27%;東北大學的科技創新能力有明顯的提升,東北林業大學的技術進步下降需要增強科技創新能力。“雙一流”高校只有不斷提升高校的科技創新能力,才能不斷促進科研投入產出效率的提高。

四、結論與建議

通過對東北三省“雙一流”高校的各項指標分析,可以得出以下結論:

(一)科研效率整體提升

在所涉及的各個高校中,73%的高校科研效率都有所提升,超過整體的三分之二,說明東北三省“雙一流”高校整體科研效率是在提升的,并且也達到了較好狀態。從中可以看到國家對科研的高度重視以及各省政府的大力投入,各個高校也都反應出了對學術能力以及科研效率的特別注重。但應看到,仍有部分高校存在科研效率不足問題,需要繼續優化科研資源的配置,逐步提升高校的整體科研效率。

(二)技術進步有待加強

通過上述分析可以得出,技術進步的增長能夠帶動高校科研效率的提升。11所高校中只有遼寧大學、大連理工大學、東北大學、延邊大學、哈爾濱工程大學、東北農業大學等6所高校的技術水平顯著提升,其余高校均呈現技術水平下降狀態。這些高校則需不斷提升高校的科研創新能力,提高大學的管理水平和資源利用效率,從而使技術效率和技術進步達到最佳狀態,提高科研效率。

(三)對策與建議

第一,優化科研效率結構。首先是人力投入,高校要吸收人才,擴大科學研究的總體規模。在注重人才數目擴張的同時,要注重質量提高。要不斷擴充科研人員,拓寬招納人才渠道,促進科研產出效率的提升。在人才質量方面,要優先招納具有一定科研成果或具有科研潛力的人才,加強政府以及高校對人才的政策支持,以提升科研成果的質量。在資源投入上,政府以及高校還需要進一步合理地配置科研資源,有針對性地擴張或縮減,使高校的資源配置能夠充分利用,增進高校的成果產出動力,使科學研究產出成功不斷增多,進而科研效率得到再次提升。

第二,增強高校科研創新能力。高校需要集中精力注重科研產出的質量,重視加大高校中的創新投入,使科研水平得到進一步發展。只有不斷引進新技術,加強科研成果的創新,確保技術投入的利用和效率,才能促進高校技術效率提高。一方面,政府需要加強對科研效率的監督,以便高校能夠在科研效率方面取得突破,促進有效利用科研效率。另一方面,高校應積極引導和開發教師及學生的自主創新能力,加強高等院校的科學技術的創新,以獲得更多的科研成果。

第三,優化高校科研的管理模式,進一步增強高校對科研投入以及科研產出的把控。實證分析表明,導致投入產出比失衡的部分原因,是由于各個高校的教師考核體系的偏差。因此,高校有必要完善科學的教師評估機制,加強科研的管理水平,提高規模效率。高校要靈活運用獎勵機制,重視科研人員的自主性和創新意識,激發科研人員對科研的最大熱情。必須建立規范的科研人才培訓機制,注重科研人才的能力提升,加強學術研討、學術交流活動,為教研人員營造有利的科研工作環境,創造更大的學術發展空間。

[1]教育部,財政部,國家發展改革委.教育部財政部國家發展改革委關于公布世界一流大學和一流學科建設高校及建設學科名單的通知[EB/OL].(2017-9-20)[2020-03-08].http://www.moe.gov.cn.

[2]Charnes,W.W.Cooper.Prefacetotopicsindataenvelopmentanalysis.[J]AnnalsofOperationsResearch.1984,2(1):59-94.

[3]姜彤彤.基于DEA的高校創新型科研團隊績效評估實證研究[J].高教探索,2014(05):42-45.

[4]李清賢,曲紹衛,齊書宇.教育部直屬高校教師科技創新效率研究——基于2007-2011年Malmquist指數法的動態分析[J].高等工程教育研究,2014(03):167-171.

(責任編輯:楊書元)