顱內血管介入治療缺血性腦血管病的臨床療效及預后分析

周海云

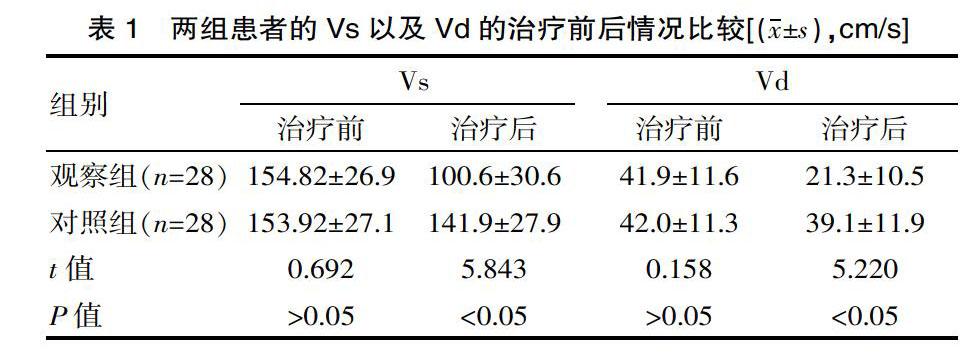

[摘要] 目的 缺血性腦血管病患者通過顱內血管介入治療,對患者的臨床療效以及預后情況進行研究分析。方法 對該院在2017年1月—2018年1月期間內收治的患者隨機抽取出56例缺血性腦血管病患者當成該次研究的研究目標,根據患者的治療方法的不同將小組進行劃分,分為觀察組(n=28)和對照組(n=28)。觀察組患者通過顱內血管介入治療,對照組患者則通過常規的藥物進行治療,對兩組患者的治療前后的血管收縮期峰流速(Vs)以及舒張末期流速(Vd)進行比較,對兩組患者的腦梗塞、短暫性腦缺血發作概率以及病死概率進行比較,從而評價顱內血管介入治療的臨床效果以及預后情況。結果 兩組患者治療前的Vs以及Vd值較高,之間比較差異無統計學意義(P>0.05),治療后,觀察組患者的Vs為(100.6±30.6),Vd為(21.3±10.5),對照組患者的Vs為(141.9±27.9),Vd為(39.1±11.9),兩組患者的Vs以及Vd均下降,但是觀察組下降幅度更大,組間差異有統計學意義(t=5.843、5.220,P<0.05);觀察組患者的腦梗塞、短暫性腦缺血發作概率以及病死概率分別為:3.6%(1/28)、3.6%(1/28)、10.7%(3/28),對照組患者的腦梗塞、短暫性腦缺血發作概率以及病死概率分別為:21.4%(6/28)、21.4%(6/28)、28.6%(8/28),組間差異有統計學意義(P<0.05)。結論 缺血性腦血管病患者通過顱內血管介入治療,可以得到顯著的治療效果,預后情況優良。

[關鍵詞] 顱內血管介入治療;缺血性腦血管病;臨床療效;預后情況

[Abstract] Objective To study the clinical efficacy and prognosis of patients with ischemic cerebrovascular disease through intracranial vascular interventional therapy. Methods From January 2017 to January 2018, 56 patients with ischemic cerebrovascular disease were randomly selected from this hospital and they were taken as the research target of this study. According to the treatment methods, the patients were divided into two groups, which were divided into observation group (n=28) and control group (n=28). Patients in the observation group were treated with intracranial vascular intervention, and patients in the control group were treated with conventional drugs. The peak vasomotor velocity (Vs) and end-diastolic velocity (Vd) of the two groups were compared before and after treatment. The patients' cerebral infarction, transient ischemic attack probability and mortality were compared to evaluate the clinical effect and prognosis of intracranial vascular interventional therapy. Results The values of Vs and Vd before treatment were higher in the two groups, and there difference was no statistically significant between them(P>0.05). After treatment,the Vs in the observation group was (100.6 ± 30.6) and Vd was (21.3±10.5). The Vs of the control group was (141.9±27.9) and the Vd was (39.1±11.9). The Vs and Vd of the two groups of patients decreased, but the observation group had a larger decline, and the differences was statistically significantly(t=5.843,5.220,P<0.05); the probability of cerebral infarction, transient ischemic attack, and mortality in the observation group were: 3.6%(1/28),3.6%(1/28),10.7%(3/28), the probability of cerebral infarction, transient ischemic attack and mortality in the control group were 21.4%(6/28),21.4%(6/28),28.6%(8/28),and the difference was statistically significant(P<0.05). Conclusion Patients with ischemic cerebrovascular disease can obtain significant therapeutic effects through intracranial vascular interventional therapy, and the prognosis is excellent, which is worthy of popularization and application in clinic.

[Key words] Intracranial vascular interventional therapy;Ischemic cerebrovascular disease;Clinical efficacy;Prognosis

缺血性腦血管疾病是一種腦部血液的供應障礙疾病,一般是由血管管壁發生病變引發,導致患者的需要供血的腦組織區域缺少血液的供應,引發缺氧,逐漸導致腦組織壞死情況的發生,出現腦損害,呈現出彌漫性或者短暫性,最后使患者發生神經功能缺損,缺血性腦血管疾病的病死率較高,有關報道表明,該病的病死率僅次于心臟病和各類癌癥[1-2],該病在近些年來具有較高的發病率,臨床中治療缺血性腦血管疾病患者,一般采用抗凝、抗血栓等方法,隨著醫療科技逐漸發達,顱內血管介入治療的成熟度越來越高,通過該方法,可以有效地將閉塞的血管開通,恢復患者的腦組織的供血功能[3-4],該次研究,于該院在2017年1月—2018年1月期間內收治的患者中隨機抽取出56例缺血性腦血管病患者當成該次研究的研究目標,根據患者的治療方法的不同將小組進行劃分,展開對照研究,分析患者的治療前后的血管收縮期峰流速(Vs)以及舒張末期流速(Vd)、腦梗塞、短暫性腦缺血發作概率以及病死概率,從而評價顱內血管介入治療的治療效果,現報道如下。

1? 資料與方法

1.1? 一般資料

在該院收治的患者中隨機抽取出56例缺血性腦血管病患者當成該次研究的研究目標,根據患者的治療方法的不同將小組進行劃分,分為觀察組(n=28)和對照組(n=28)。觀察組患者通過顱內血管介入治療,對照組患者則通過常規的藥物進行治療。觀察組中男性患者有14例,女性患者有14例;最小年齡的患者為53歲,最大年齡的患者為73歲,平均年齡為(57.65±2.67)歲。對照組患者中男性患者有12例,女性患者有16例;最小年齡的患者為55歲,最大年齡的患者71歲,平均年齡為(56.45±2.43)歲。所有患者均得到筆者的通知,并同意作為該次研究的研究對象,在保證書上簽署姓名,在進行試驗之前,上報該院倫理委員會,并得到批準,然后開始展開治療。56例患者的一般資料差異無統計學意義(P>0.05)。納入標準:手術指征明確。排除標準:存在精神疾病患者;沒有經過同意被選入該次研究的患者;過敏患者;依從性過差患者。

1.2? 方法

對照組患者通過常規的藥物治療,同時給予患者顱內壓穩定,給患者服用氯吡格雷(國藥準字H20120035)、阿司匹林(國藥準字H20053320)等具有抗血小板作用的藥物,觀察組患者通過顱內血管介入治療,患者置入顱內血管支架,在進行治療前的4 h,服用阿司匹林,對患者進行全麻,展開介入治療,實施全身肝素化,對患者的生命體征進行密切監測,穿刺股動脈,展開造影檢查,引導支架到狹窄的位置,固定支架,使用壓力泵釋放支架,術后,患者需要每天服用75 mg氯吡格雷,100 mg的阿司匹林,持續服用1個月以上。

1.3? 觀察指標

對兩組患者的治療前后的血管收縮期峰流速(Vs)以及舒張末期流速(Vd)進行比較,對兩組患者的腦梗塞、短暫性腦缺血發作概率以及病死概率進行比較,從而評價顱內血管介入治療的臨床效果以及預后情況。

1.4? 統計方法

數據采用SPSS 19.0統計學軟件進行分析,計量資料用(x±s)表示,行t檢驗;計數資料用[n(%)]表示,行χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2? 結果

治療后,觀察組患者的Vs為(100.6±30.6),Vd為(21.3±10.5),對照組患者的Vs為(141.9±27.9),Vd為(39.1±11.9),兩組患者的Vs以及Vd均下降,但是觀察組下降幅度更大,組間差異有統計學意義(P<0.05),見表1。觀察組患者的腦梗塞、短暫性腦缺血發作概率以及病死概率分別為:3.6%(1/28)、3.6%(1/28)、10.7%(3/28),對照組患者的腦梗塞、短暫性腦缺血發作概率以及病死概率分別為:21.4%(6/28)、21.4%(6/28)、28.6%(8/28),組間差異有統計學意義(χ2=15.370、15.50、15.70,P<0.05)。

3? 討論

臨床中,腦動脈血栓話患者一般會并編為缺血性腦血管疾病,血栓使患者的顱內動脈發生閉塞情況,導致腦組織發生缺氧、缺血等情況,如果得不到及時有效的治療,則非常容易發生死亡情況[5-6],通過研究比較,大部分的缺血性腦血管疾病患者的壞死組織一般會發生在缺血中心區域,周圍存在大量活躍的神經元,形成缺血半暗帶,只有將閉塞的血管及時地開通,使腦組織的血液流動盡快恢復,從而使患者的預后情況顯著改善,一般臨床中通過抗凝或者抗血栓的方法展開治療,但是得不到有效地治療效果[7-8],隨著臨床中的醫療科技的逐漸發達,介入治療得到廣泛f 應用,并且能夠得到顯著的治療效果,介入治療一般是將支架置入到阻塞的血管當中,將阻塞的血管直接開通,將缺血的腦組織的的血液供應情況進行恢復,將Vs以及Vd評分進行降低,減少發生腦梗塞、短暫性腦缺血以及病死的概率,顯著改善預后情況[9-11],該次研究,得到的研究結果表明給:觀察組患者的Vs為(100.6±30.6),Vd為(21.3±10.5),對照組患者的Vs為(141.9±27.9),Vd為(39.1±11.9),觀察組患者的腦梗塞、短暫性腦缺血發作概率以及病死概率分別為:3.6%(1/28)、3.6%(1/28)、10.7%(3/28),對照組患者的腦梗塞、短暫性腦缺血發作概率以及病死概率分別為:21.4%(6/28)、21.4%(6/28)、28.6%(8/28)。陳斌等[12]的研究結果表明:觀察組患者的Vs為(100.9±28.1),Vd為(21.7±10.7),對照組患者的Vs為(142.5±28.4),Vd為(39.8±10.8),與該次研究結果大致相符。

綜上所述,通過顱內血管介入治療缺血性腦血管疾病患者,可以顯著改善患者的預后,提高患者的治療效果。

[參考文獻]

[1]? 宋波, 雷蕾, 張家偉,等.介入治療缺血性腦血管疾病的中長期預后及安全性應用[J].湖南師范大學學報:醫學版, 2015 (4):35-38.

[2]? 吳水平.介入治療缺血性腦血管疾病的中長期預后及安全性臨床研究[J].中西醫結合心腦血管病雜志, 2016(3):308-310.

[3]? 張增平. 缺血性腦血管病神經介入治療后的近遠期療效及并發癥的分析[J].世界最新醫學信息文摘, 2018,18(62):54-55.

[4]? 李華鋼, 劉煜敏, 梅斌.腦血管病介入術中栓子脫落的臨床分析[J]. 臨床內科雜志, 2017(34):766.

[5]? 宗勁,王慧.神經介入治療缺血性腦血管病患者的臨床療效觀察[J]. 中國繼續醫學教育, 2018,10(5):121-122.

[6]? 郝忠臣, 劉曉會, 荊濤.神經介入治療缺血性腦血管病患者的臨床療效分析[J]. 中國醫藥指南, 2019(11):184-185.

[7]? 林凱龍, 許業強, 羅靜芳,等.腦血管支架植入手術治療缺血性腦血管病48例臨床分析[J]. 中國實用神經疾病雜志, 2018(7):740-745.

[8]? 劉磊, 韓文豪, 王潁超,等. 缺血性腦血管病介入治療的臨床分析[J].中西醫結合心血管病電子雜志, 2016, 4(13):78-79.

[9]? 羅紅光. 血管內介入與單純藥物治療缺血性腦血管病的效果臨床對照分析[J]. 醫學理論與實踐, 2017(8)∶612-613.

[10]? 魏官, 辛雁瑞, 韓慧茹. 神經介入治療缺血性腦血管病患者效果探討[J]. 基層醫學論壇, 2017(17)∶625-626.

[11]? 溫桂凡. 缺血性腦血管病的臨床特點及預后分析[J].中國實用神經疾病雜志, 2015(19):84-85.

[12]? 陳斌,金林,張冬子,等.顱內血管介入治療缺血性腦血管病的療效及預后分析[J].現代生物醫學進展,2017(6):140-143.

(收稿日期:2019-12-14)