論懲罰性賠償司法和行政維度的法律實施指引

——對《消法》和《食安法》懲罰性賠償?shù)膶嵶C材料解析

陳梓銘

(華僑大學(xué)法學(xué)院,福建 泉州 362000)

一、引言

近年來,食品安全、產(chǎn)品質(zhì)量事件的頻繁發(fā)生,產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全問題成為我國亟待解決的現(xiàn)實問題。為解決這一難題,《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》(以下簡稱“《消法》”)與《中華人民共和國食品安全法》(以下簡稱“《食安法》”)引入了懲罰性賠償機(jī)制。然而這一機(jī)制的施行效果不盡如人意,無力遏制一般消費領(lǐng)域與食品消費領(lǐng)域事故問題頻發(fā)的現(xiàn)狀。

兩大法律實施主體——司法機(jī)關(guān)與行政機(jī)關(guān)——對懲罰性賠償機(jī)制的裁判偏差和規(guī)制錯位是導(dǎo)致機(jī)制運行困境的根源。司法適用層面,各地司法機(jī)關(guān)的裁判結(jié)果相互駁斥截然對立;行為規(guī)制層面,近一年來行政機(jī)關(guān)對維權(quán)主體行為規(guī)制不合理,難以抑制消費市場的混亂失序。

學(xué)界對懲罰性賠償?shù)睦斫馀c適用問題多有探討。探討的視角包括欺詐構(gòu)成要件、知假買假的正當(dāng)性、懲罰性賠償?shù)墓δ芊治龊头ㄉ鐣W(xué)分析、責(zé)任性質(zhì)認(rèn)定及其與瑕疵擔(dān)保責(zé)任的關(guān)系問題等。[1-3]然而,現(xiàn)有研究缺少對這一機(jī)制法律實施的全方位審視。由于懲罰性賠償機(jī)制的法律實施涉及兩大主體:司法機(jī)關(guān)與行政機(jī)關(guān)。現(xiàn)有研究還需要回應(yīng)以下問題:司法機(jī)關(guān)在懲罰性賠償法律適用上達(dá)成了何種程度的共識?行政機(jī)關(guān)懲罰性賠償維權(quán)打假行為的規(guī)制傾向和現(xiàn)狀如何?兩大法律實施主體各自對懲罰性賠償?shù)膬r值傾向與理念落實是否契合這一機(jī)制的理念與規(guī)范預(yù)期?在后續(xù)的法律實施中,契合之處如何進(jìn)一步調(diào)整或彰顯?背離與模糊之處如何進(jìn)行糾偏與明晰?

故筆者嘗試從解讀評析法律實施的視角切入,為懲罰性賠償機(jī)制司法與行政維度的法律實施提供科學(xué)指引。本文通過理念與規(guī)范解讀明晰兩法懲罰性賠償機(jī)制法律實施的理論基礎(chǔ);通過實證材料分析,解讀和評析兩大法律實施主體對懲罰性賠償機(jī)制的價值取向和實施現(xiàn)狀,發(fā)現(xiàn)機(jī)制施行的困境根源;并從司法適用層面與行為規(guī)制層面出發(fā),為懲罰性賠償?shù)姆蓪嵤┨峁┎门信c規(guī)制指引。

二、懲罰性賠償機(jī)制法律實施的理論基礎(chǔ)

兩法中懲罰性賠償?shù)睦砟钭非笈c規(guī)范意涵構(gòu)成其理論基礎(chǔ),應(yīng)當(dāng)成為懲罰性賠償法律實施的基本遵循。

(一)懲罰性賠償機(jī)制法律實施的理念基礎(chǔ)

高圣平認(rèn)為,我國懲罰性賠償?shù)闹饕δ苁菓土P與威懾,即懲罰惡意行為人與威懾潛在違法者。[4]應(yīng)飛虎認(rèn)為,我國懲罰性賠償機(jī)制的功能應(yīng)為通過賠償(懲罰)維護(hù)市場的有序性。[5]筆者認(rèn)為,前者強(qiáng)調(diào)懲罰性賠償機(jī)制的工具理念,意指懲罰性賠償機(jī)制對于個體行為產(chǎn)生的直接影響;后者強(qiáng)調(diào)懲罰性賠償機(jī)制的目的理念,意指懲罰性賠償最終對社會公益的維護(hù)促進(jìn)程度。故懲罰性賠償機(jī)制的理念追求之一是調(diào)動私人執(zhí)法積極性,在懲罰與威懾不法行為中維護(hù)社會公益。從消法的立法目的解讀,兩法均體現(xiàn)了通過傾斜保護(hù)追求實質(zhì)公平的理念,《食安法》與《消法》可統(tǒng)稱于廣義的“消法”概念之下。消費者與生產(chǎn)經(jīng)營者之間的力量不對等是“消法”產(chǎn)生的根本動因,消法通過設(shè)置對消費者的傾斜保護(hù)達(dá)到追求實質(zhì)公平的立法目的。故懲罰性賠償機(jī)制的理念追求之二是通過傾斜保護(hù)鼓勵消費者自主維權(quán),克服消費者與生產(chǎn)經(jīng)營者間的不對等,追求實質(zhì)公平。

把握懲罰性賠償機(jī)制的兩大理念追求,能夠回答懲罰性賠償?shù)呢?zé)任性質(zhì)認(rèn)定問題:在懲罰性賠償?shù)呢?zé)任性質(zhì)認(rèn)定上,我國學(xué)界普遍認(rèn)為這一責(zé)任類型屬于民事法律責(zé)任范疇。[6]然而,隨著學(xué)界對懲罰性賠償認(rèn)識的不斷深入,開始出現(xiàn)將懲罰性賠償歸入經(jīng)濟(jì)法責(zé)任的傾向,[7]因懲罰性賠償更契合經(jīng)濟(jì)法的價值理念:社會本位觀念、追求社會公共利益、克服政府失靈與市場失靈,[8]學(xué)者們開始認(rèn)為其更適宜作為經(jīng)濟(jì)法上的責(zé)任形式,于是跳出傳統(tǒng)認(rèn)識的窠臼,發(fā)現(xiàn)在懲罰、遏制與制裁功能之外,懲罰性賠償還具有激勵消費者提起訴訟和給予傾斜保護(hù)的作用,并且在功能發(fā)揮上,應(yīng)當(dāng)以后者為主,前者為輔。[9-10]因此,不再適宜將懲罰性賠償視為傳統(tǒng)的民事法律責(zé)任形式,應(yīng)當(dāng)將其鑲嵌于經(jīng)濟(jì)法框架下。

(二)懲罰性賠償機(jī)制法律實施的規(guī)范基礎(chǔ)

1.懲罰性賠償機(jī)制是補(bǔ)充性的執(zhí)法手段。通過對兩法現(xiàn)行規(guī)范對比梳理,可以明確懲罰性賠償機(jī)制在當(dāng)前規(guī)制體系中的“補(bǔ)充性”地位。

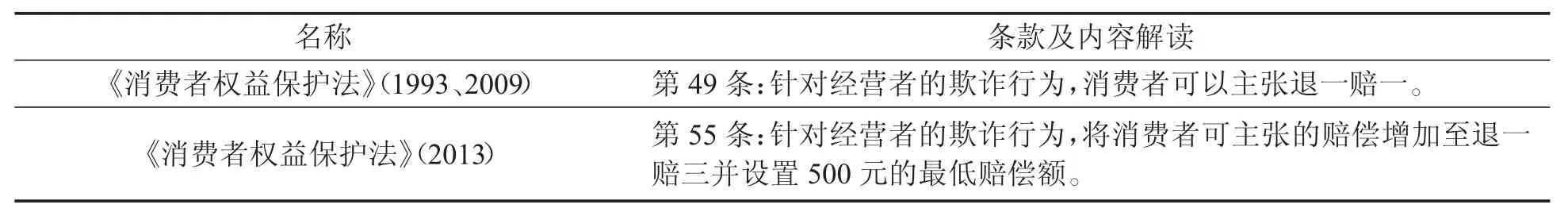

表1 現(xiàn)行《消法》和《食安法》懲罰性賠償相關(guān)規(guī)定

經(jīng)由現(xiàn)行兩法的法條檢視(見表1),作為私人執(zhí)法手段的懲罰性賠償機(jī)制,與行政執(zhí)法的公力規(guī)制機(jī)制相比,顯得粗放簡略。為實現(xiàn)對經(jīng)營者欺詐的規(guī)制及食品安全的保障,兩法明確規(guī)定行政處罰監(jiān)管的責(zé)任主體,結(jié)合多種處罰手段威懾、懲罰生產(chǎn)經(jīng)營者的不誠信行為,并依據(jù)情節(jié)輕重對其設(shè)置不同的財產(chǎn)罰和行為罰。而懲罰性賠償欠缺關(guān)于經(jīng)營者欺詐的認(rèn)定、消費者角色的界定、以及懲罰性賠償是否以損失為前提等一系列具體規(guī)定,這一機(jī)制的法律實施缺乏明確標(biāo)準(zhǔn)。行政執(zhí)法精細(xì),私人執(zhí)法模糊的原因在于,懲罰性賠償機(jī)制賦予了私主體規(guī)制權(quán)力,由此導(dǎo)致私主體地位不對等,其正當(dāng)性并不牢固,面臨民法意思自治與平等理念的拷問。相比之下,對市場秩序的維護(hù)是行政機(jī)關(guān)的職責(zé),由行政機(jī)關(guān)規(guī)制不法經(jīng)營行為具有天然正當(dāng)性。

因此,在消費領(lǐng)域的規(guī)制體系中,執(zhí)法機(jī)關(guān)規(guī)制應(yīng)具有主體地位,懲罰性賠償機(jī)制處于“補(bǔ)充性”地位,應(yīng)當(dāng)在行政規(guī)制失靈的背景下發(fā)揮規(guī)制作用。[11]

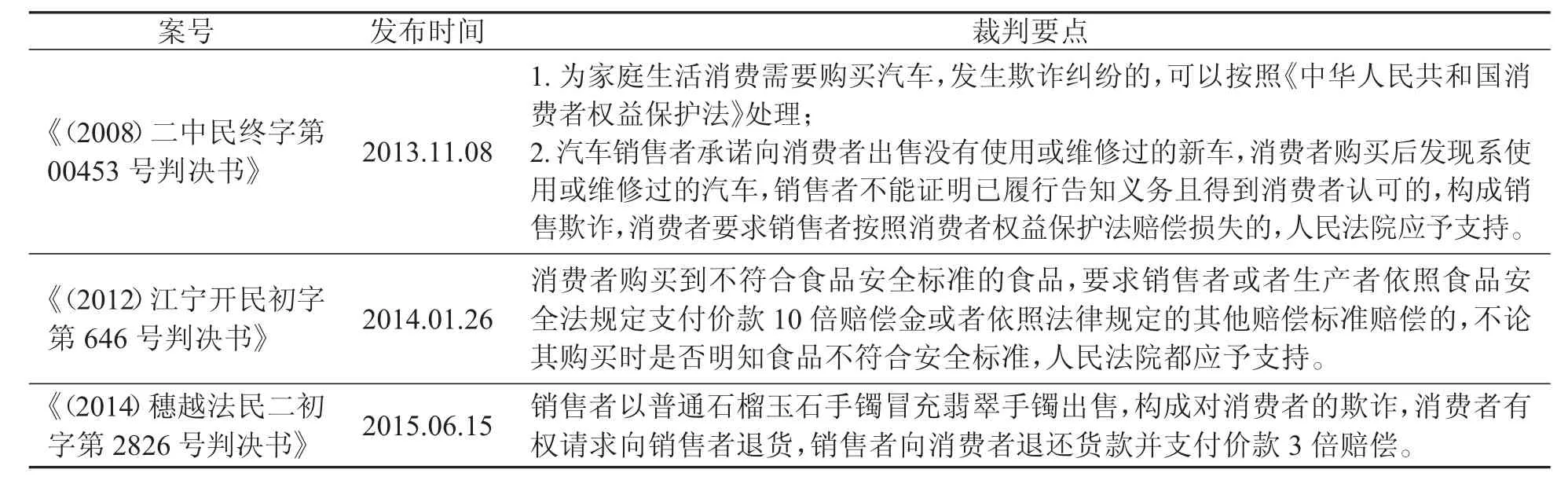

2.肯認(rèn)強(qiáng)化懲罰性賠償機(jī)制的激勵與威懾功能。梳理懲罰性賠償?shù)囊?guī)范修訂歷程,可以發(fā)現(xiàn),懲罰性賠償機(jī)制具有激勵維權(quán)行為與威懾不法行為功能(見表2、表3)。

表2 《消法》懲罰性賠償修訂沿革

表3 《食安法》懲罰性賠償修訂沿革

2013 年前后,產(chǎn)品質(zhì)量事件特別是食品安全事故頻發(fā),三聚氰胺奶粉、瘦肉精、地溝油、染色饅頭等眾多事件接連發(fā)生,制假、販假行為屢禁不止,消法在嚴(yán)峻現(xiàn)實背景下重啟修訂,將懲罰性賠償由退一賠一提升至退一賠三,并設(shè)置500元的最低賠償限額。2009 年版《食安法》確立專屬食品消費領(lǐng)域的懲罰性賠償制度。此后,2015 年《食安法》進(jìn)一步修訂,規(guī)定懲罰性賠償最低賠償額,并結(jié)合現(xiàn)實情境賦予消費主張3 倍損失賠償?shù)倪x擇權(quán)。

綜上,兩法中懲罰性賠償機(jī)制的修訂歷程共同反映其功能定位:通過經(jīng)濟(jì)收益激勵激發(fā)消費者維權(quán),通過威懾懲罰規(guī)范主體生產(chǎn)經(jīng)營。考慮到我國食品安全問題、產(chǎn)品質(zhì)量問題突出,有必要提高規(guī)制力度,肯認(rèn)并強(qiáng)化懲罰性賠償?shù)募钆c威懾功能。

3.懲罰性賠償機(jī)制適用邏輯釋明。兩法中的懲罰性賠償機(jī)制在規(guī)則設(shè)計層面存在顯著差異,使其適用邏輯大異其趣,體現(xiàn)了區(qū)分適用的必要性。具體而言需要做到:一是釋明條文本身確定懲罰性賠償?shù)暮诵牟门兴悸罚且泽w系釋明準(zhǔn)確把握懲罰性賠償機(jī)制與瑕疵擔(dān)保責(zé)任的關(guān)系。

首先進(jìn)行條文文義釋明,一般消費領(lǐng)域,《消費者權(quán)益保護(hù)法》第55 條第1 款規(guī)定了主張懲罰性賠償?shù)囊罁?jù)①《消費者權(quán)益保護(hù)法》第55 條第1 款:經(jīng)營者提供商品或者服務(wù)有欺詐行為的,應(yīng)當(dāng)按照消費者的要求增加賠償其受到的損失,增加賠償?shù)慕痤~為消費者購買商品的價款或者接受服務(wù)的費用的三倍;增加賠償?shù)慕痤~不足五百元的,為五百元。法律另有規(guī)定的,依照其規(guī)定。:在生產(chǎn)經(jīng)營者行為構(gòu)成“欺詐”的情況下,消費者有權(quán)主張懲罰性賠償。“欺詐”的認(rèn)定成為適用懲罰性賠償?shù)年P(guān)鍵。有關(guān)“欺詐”認(rèn)定的具體展開,下文將進(jìn)一步探討。食品消費領(lǐng)域,《食安法》第148 條第2 款規(guī)定了消費者主張懲罰性賠償?shù)囊罁?jù)及適用除外情形②《食品安全法》第148 條第2 款:生產(chǎn)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品或者經(jīng)營明知是不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品,消費者除要求賠償損失外,還可以向生產(chǎn)者或者經(jīng)營者要求支付價款十倍或者損失三倍的賠償金;增加賠償?shù)慕痤~不足一千元的,為一千元。但是,食品的標(biāo)簽、說明書存在不影響食品安全且不會對消費者造成誤導(dǎo)的瑕疵的除外。,《食安法》中懲罰性賠償機(jī)制的具體展開通過以下步驟完成:(1)食品本身不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn);(2)生產(chǎn)者、經(jīng)營者存在主觀上的明知;(3)阻卻事由的不成立。

其次進(jìn)行體系釋明,瑕疵擔(dān)保責(zé)任規(guī)定于《消法》第23 條第1 款,①《消費者權(quán)益保護(hù)法》第23 條第1 款:經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)保證在正常使用商品或者接受服務(wù)的情況下其提供的商品或者服務(wù)應(yīng)當(dāng)具有的質(zhì)量、性能、用途和有效期限;但消費者在購買該商品或者接受該服務(wù)前已經(jīng)知道其存在瑕疵,且存在該瑕疵不違反法律強(qiáng)制性規(guī)定的除外。在《消法》懲罰性賠償規(guī)定中,產(chǎn)品存在瑕疵僅僅是提起懲罰性賠償?shù)谋姸嗍掠芍弧6妒嘲卜ā窇土P性賠償機(jī)制與瑕疵擔(dān)保責(zé)任之間形成了一種獨特的構(gòu)造。由于食品安全標(biāo)準(zhǔn)是《食安法》中的強(qiáng)制性規(guī)定,產(chǎn)品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)意味著違反強(qiáng)制性義務(wù),進(jìn)而導(dǎo)致其承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任,所以,生產(chǎn)經(jīng)營者承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任不以主觀上的過錯為要。[12]“明知”并不成為食品消費領(lǐng)域懲罰性賠償?shù)谋貍湟?/p>

從理念與規(guī)范兩大層面解讀,可以明晰這一機(jī)制法律實施的理論基礎(chǔ)。然而,通過對司法與行政維度法律實施的解讀評析可知,兩大主體對這一機(jī)制的理解與實踐偏離和違背了其理念追求和現(xiàn)行規(guī)范。

三、懲罰性賠償機(jī)制行政維度與司法維度法律實施實證解析

(一)懲罰性賠償司法維度實證解析

司法領(lǐng)域的機(jī)制運行困境在于裁判標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一。針對打假者的懲罰性賠償主張,青島中院在一份紅酒買賣的判決中旗幟鮮明地肯定,②參見張國棟:《“潑辣判決”凸顯司法擔(dān)當(dāng)》http://guancha.gmw.cn/2019-04/13/content_32738619.htm。然而時間間隔不超過1 個月,上海市浦東新區(qū)人民法院卻在一份買賣巧克力的判決中否定原告訴請。③參見唐偉:《職業(yè)打假人賠償訴求未被支持具有導(dǎo)向價值》http://m.gmw.cn/2019-03/14/content_32639934.htm。為解決同案難以同判問題,有必要從司法機(jī)關(guān)維度考察其對懲罰性賠償機(jī)制的價值取向并進(jìn)行評析。

1.司法機(jī)關(guān)對懲罰性賠償之解讀。最高法的司法解釋、答復(fù)意見與示范性案例(自2013 年至今)準(zhǔn)確反映司法機(jī)關(guān)懲罰性賠償?shù)膬r值取向(見表4、表5)。

表4 最高法發(fā)布的規(guī)范性文件

表5 最高法發(fā)布的指導(dǎo)案例、典型性案例④表格中,前兩份判決是最高法發(fā)布的指導(dǎo)性案例,(2008)二中民終字第00453 號對應(yīng)17 號指導(dǎo)案例,(2012)江寧開民初字第646 號對應(yīng)23 號指導(dǎo)案例,第三份判決書是典型性案例,(2014)穗越法民二初字第2826 號。

自2013 年至2017 年《答復(fù)意見》出臺前,司法機(jī)關(guān)對懲罰性賠償維權(quán)秉持寬松支持的態(tài)度。一是通過司法解釋,肯定食品安全領(lǐng)域知假買假者主張懲罰性賠償?shù)恼?dāng)性;二是通過指導(dǎo)性案例和典型性案例積極支持懲罰性賠償主張,包括:肯定汽車消費領(lǐng)域同樣適用懲罰性賠償;支持“明知”型消費者的懲罰性賠償維權(quán)行為,對司法解釋的理念進(jìn)行貫徹;認(rèn)定經(jīng)營者的行為構(gòu)成欺詐,支持消費者的懲罰性賠償主張。

2017 年由于買假索賠的普遍化、職業(yè)化、營利性,最高法的態(tài)度出現(xiàn)轉(zhuǎn)向(見表4《答復(fù)意見》):一是有意識地區(qū)分食品消費場景與一般消費場景裁判;二是開始從政策考量的角度出發(fā),在一般消費領(lǐng)域逐步限制“明知”型消費者的懲罰性賠償主張。

2.對司法機(jī)關(guān)懲罰性賠償解讀之評析。(1)司法機(jī)關(guān)契合之處。一是食品消費領(lǐng)域的知假買假受同等保護(hù)契合《食安法》第148 條第2 款的適用邏輯。《食安法》明定在懲罰性賠償?shù)恼J(rèn)定過程中,對消費者是否具有主觀惡意在所不問,《規(guī)定》第3 條,允許主觀上知假仍買假的消費者主張懲罰性賠償,契合了《食安法》的懲罰性賠償適用邏輯。二是區(qū)分消費場景裁判的思路契合懲罰性賠償?shù)囊?guī)制邏輯,最高法在《答復(fù)意見》中區(qū)分消費場景裁判,這與兩法相互獨立的規(guī)制邏輯完美契合。(2)司法機(jī)關(guān)違背與尚未貫徹細(xì)化之處。《答復(fù)意見》中最高法認(rèn)為,食品消費領(lǐng)域允許知假買假者主張懲罰性賠償,是一種“特殊背景下的特殊政策考量”,這一“政策考量”論實屬不當(dāng)。《食安法》的現(xiàn)行規(guī)范已明定不能因知假買假否定懲罰性賠償主張,將法定事項理解為一種“政策考量”,是對現(xiàn)行規(guī)定的誤解;最高法在《答復(fù)意見》中體現(xiàn)區(qū)分消費場景裁判的思路,然而并未明確規(guī)定兩大裁判路徑的具體構(gòu)建,為應(yīng)對當(dāng)下案件裁判思路不統(tǒng)一的現(xiàn)狀,進(jìn)一步細(xì)化貫徹尤為必要。

綜上,司法機(jī)關(guān)契合懲罰性賠償法律實施理論基礎(chǔ)之處為案件審判提供了初步指引,但是其對懲罰性賠償解讀尚存偏差與疏漏,為克服偏差與疏漏,有必要為司法機(jī)關(guān)懲罰性賠償?shù)牟门羞m用提供一套完備的指引。

(二)懲罰性賠償行政維度實證解析

消費領(lǐng)域的維權(quán)存在種種亂象:消費者借由行政機(jī)關(guān)規(guī)制不法經(jīng)營行為得不到足夠適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)激勵;維權(quán)主體即使成功主張懲罰性賠償,合法權(quán)益仍難以得到法律保障。①參見史洪舉:《消費者舉報超市過期食品獲2 毛獎勵 法院判決:至少獎兩千》http://m.gmw.cn/2019-01/09/content_32325068.htm.;《男子買到過期商品索賠成功,剛出門就被圍毆》http://m.gmw.cn/2018-10/15/content_31728391.htm。為實現(xiàn)對維權(quán)主體行為的有效規(guī)制,中央及地方行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件相繼出臺。但央地規(guī)范性文件近一年來反映出的重規(guī)制消費維權(quán)行為,輕規(guī)制生產(chǎn)經(jīng)營行為傾向,將難以達(dá)到預(yù)期規(guī)制效果(見表6)。

表6 央地行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件②表中第一份文件由工商總局牽頭起草,第二/三份文件分別由浙江省市場監(jiān)督管理局、上海市工商行政管理局等部門起草。

1.行政機(jī)關(guān)對懲罰性賠償之解讀。知假買假者,尤其是職業(yè)打假者的不誠信行為,加劇市場秩序的混亂,央地的行政監(jiān)管部門對“非善意型”打假出現(xiàn)抵觸的傾向。國家工商總局2016 年的《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法實施條例(送審稿)》中提出:牟利性打假消費將不適用懲罰性賠償、應(yīng)當(dāng)遏制職業(yè)打假人。上海市工商行政管理局等部門出臺《關(guān)于有效應(yīng)對職業(yè)索賠職業(yè)舉報行為維護(hù)營商環(huán)境的指導(dǎo)意見》,主張建立投訴舉報異常名錄規(guī)范職業(yè)舉報索賠,嚴(yán)厲打擊涉嫌敲詐勒索的行為,浙江省市場監(jiān)督管理局亦持類似態(tài)度。

2.對行政機(jī)關(guān)懲罰性賠償解讀之評析。(1)對“依法嚴(yán)厲懲處涉嫌敲詐勒索詐騙等行為”規(guī)定之評析。根據(jù)上海市市場監(jiān)督管理局的《指導(dǎo)意見》,文件第七部分規(guī)定了對異化維權(quán)行為(如敲詐勒索、詐騙)的嚴(yán)厲懲治。行政機(jī)關(guān)規(guī)制異化維權(quán)行為有其必要性,在已異化的維權(quán)行為外,還存在一般維權(quán)行為與法律調(diào)整中既未允許又未禁止的中性行為。[13]對這三類消費維權(quán)形態(tài)是否適宜以及應(yīng)當(dāng)如何加以規(guī)制?文件中缺少明確回應(yīng)。(2)對“切實督促經(jīng)營者落實主體責(zé)任”規(guī)定之評析。根據(jù)上海市市場監(jiān)督管理局的《指導(dǎo)意見》,文件第九部分從三個方面落實經(jīng)營者主體責(zé)任:①提升經(jīng)營者誠信自律水平;②對重點經(jīng)營者的培訓(xùn)、約談和督促;③加強(qiáng)技術(shù)防范應(yīng)對異化維權(quán)行為。可以看出,行政機(jī)關(guān)側(cè)重于督促和引導(dǎo),對經(jīng)營者較為寬容,體現(xiàn)行政機(jī)關(guān)對企業(yè)的自律期望,但是消費領(lǐng)域問題頻發(fā)的現(xiàn)狀表明自律機(jī)制的無力,有必要通過他律機(jī)制規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營者市場活動。懲罰性賠償即是他律機(jī)制,但行政機(jī)關(guān)對此持抑制抵觸的態(tài)度,將導(dǎo)致規(guī)制效果的不理想。

綜上,行政機(jī)關(guān)對敲詐勒索、詐騙等異化維權(quán)行為的嚴(yán)厲規(guī)制有助于凈化消費市場,但由于其既未明確規(guī)定具體分類規(guī)制方式,又對打假維權(quán)過分抑制,無法充分發(fā)揮懲罰性賠償?shù)囊?guī)制功能。為實現(xiàn)機(jī)制預(yù)期功能,有必要為行政機(jī)關(guān)提供一套協(xié)同的行為規(guī)制指引。

四、懲罰性賠償機(jī)制法律實施指引

懲罰性賠償?shù)姆蓪嵤☉土P性賠償?shù)牟门羞m用與行政規(guī)制,懲罰性賠償機(jī)制法律實施指引包括司法裁判指引與行政規(guī)制指引。

(一)懲罰性賠償司法裁判指引

通過懲罰性賠償?shù)倪m用邏輯釋明可知,應(yīng)當(dāng)區(qū)分一般消費領(lǐng)域與食品消費領(lǐng)域裁判,司法裁判應(yīng)當(dāng)以此為基本思路展開。一般消費領(lǐng)域以欺詐為核心認(rèn)定要素,食品消費領(lǐng)域以“(1)食品本身不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn);(2)生產(chǎn)者、經(jīng)營者存在主觀上的明知;(3)阻卻事由的不成立”為核心認(rèn)定要素。食品消費領(lǐng)域知假買假不影響其主張懲罰性賠償已成共識,存在疑慮的是食品消費領(lǐng)域以外的一般消費領(lǐng)域,故筆者將為這一領(lǐng)域的懲罰性賠償法律適用提供裁判指引。

基于懲罰性賠償文義釋明,一般消費領(lǐng)域的裁判適用即為欺詐的認(rèn)定,案件審判時應(yīng)當(dāng)將此作為裁判適用的核心。但長期以來消法欺詐的認(rèn)定與民法欺詐的認(rèn)定是否同一始終未能取得一致認(rèn)識。根據(jù)通說,[14]我國民法領(lǐng)域欺詐的認(rèn)定包括以下四大構(gòu)成要件:(1)欺詐方具有欺詐的故意;(2)欺詐方實施欺詐行為;(3)被欺詐方因欺詐陷入錯誤認(rèn)識;(4)被欺詐方因錯誤認(rèn)識而作出意思表示。兩者同一時,裁判模式為四要件模式;不同一時,消法上欺詐的認(rèn)定不要求陷入錯誤認(rèn)識,即不以第三大構(gòu)成要件為要,裁判模式為三要件模式。

選擇何種認(rèn)定模式是學(xué)界長期難以統(tǒng)一的問題。支持四要件者認(rèn)為,對“欺詐”的理解適用應(yīng)嚴(yán)格遵循最高法司法解釋的規(guī)定,不應(yīng)隨便突破。[15]而支持三要件者從民法與經(jīng)濟(jì)法的理念定位或者從懲罰性賠償機(jī)制追求的價值理念出發(fā),指出兩種“欺詐”在各自制度體系下的差異,進(jìn)而主張區(qū)分適用。[1]筆者認(rèn)為采三要件說更為適宜。首先,如前文懲罰性賠償機(jī)制的理念追求所述,懲罰性賠償是一種經(jīng)濟(jì)法性質(zhì)的責(zé)任形式,裁判適用時突破傳統(tǒng)民法認(rèn)定模式并無不可。《消法》中的“欺詐”的認(rèn)定模式并非不可突破,關(guān)鍵在于是否具備突破的現(xiàn)實正當(dāng)性。其次,運用民法上的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定懲罰性賠償有損民法理念體系連貫性。如果消費領(lǐng)域懲罰性賠償欺詐的認(rèn)定模式與傳統(tǒng)民法領(lǐng)域保持同一,那在運用民法的適用邏輯認(rèn)定消法上的欺詐時,欺詐成立后導(dǎo)向經(jīng)濟(jì)法責(zé)任層面的懲罰性賠償后果,運用民法上的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)展開懲罰性賠償?shù)恼J(rèn)定時將導(dǎo)致現(xiàn)行民法欺詐認(rèn)定的體系難言融洽連貫。因為,民法上完成欺詐的認(rèn)定后,應(yīng)當(dāng)導(dǎo)向的是賦予受欺詐人撤銷權(quán)的法律后果,而非取得受損以外的利益,但懲罰性賠償?shù)倪m用將使其獲得額外利益,并不符合民法秉承的損害填平規(guī)則。為了欺詐認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)定結(jié)果的協(xié)調(diào)一致,有必要在認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)定結(jié)果上一同超越傳統(tǒng)民法模式,對消法上的欺詐進(jìn)行認(rèn)定。

另外,基于前文肯認(rèn)強(qiáng)化懲罰性賠償機(jī)制的激勵與威懾功能之考量,只有進(jìn)一步發(fā)揮懲罰性賠償?shù)募钔毓δ埽膭罡嘞M者主動維權(quán),懲罰性賠償?shù)墓δ馨l(fā)揮才能達(dá)到預(yù)期效果,三要件模式顯然比四要件模式更能促進(jìn)懲罰性賠償?shù)膶嵤?/p>

因此,基于懲罰性賠償責(zé)任性質(zhì)、體系連貫性和現(xiàn)實需要的考量,當(dāng)維權(quán)主體提起懲罰性賠償時,司法機(jī)關(guān)在欺詐的認(rèn)定上應(yīng)當(dāng)突破傳統(tǒng)認(rèn)定模式,采三要件模式。

(二)懲罰性賠償行政規(guī)制指引

我國現(xiàn)有公共規(guī)制路徑包括行政規(guī)制和司法控制,[16]兩種規(guī)制路徑有各自規(guī)制界域:有的消費維權(quán)形態(tài)借由司法裁判的規(guī)制即可實現(xiàn)規(guī)制,有的消費維權(quán)形態(tài)應(yīng)當(dāng)通過行政規(guī)制路徑進(jìn)行,而有的消費維權(quán)形態(tài)需要兩者共同規(guī)制。

1.對一般維權(quán)行為應(yīng)否進(jìn)行行政規(guī)制。一般維權(quán)行為指消費者在事先不知的情況下消費,基于商品的缺陷、瑕疵以及不符合法律強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提起訴訟主張懲罰性賠償。①參見貴陽晚報:《超市買的方便面已“1 歲多”,女士上網(wǎng)查法規(guī)獲賠千元》http://m.gmw.cn/2018-11/09/content_31936051.htm。這類行為面臨的正當(dāng)性質(zhì)疑來源于:在生產(chǎn)經(jīng)營主體主觀上不存惡意或惡意輕微的情況下主張多倍賠償,將影響正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。那么,一般維權(quán)行為是否具有正當(dāng)性?《消法》要求消除消費者與生存經(jīng)營者間力量上的不對等,促進(jìn)消費市場的有序發(fā)展,一般維權(quán)行為通過私人執(zhí)法手段充分彰顯了這一理念。從新近發(fā)生的事件看,②參見:https://baike.baidu.com/item/西安“哭訴維權(quán)”事件/23413281?fromtitle=%E5%A5%94%E9%A9%B0%E5%A5%B3%E8%BD%A6%E4%B8%BB%E7%BB%B4%E6%9D%83&fromid=23413890&fr=aladdin;https://mobile.qudong.com/article/431101.shtml。當(dāng)下尚未培育起消費者對抗生產(chǎn)經(jīng)營者的力量。相反,在日漸強(qiáng)大的生產(chǎn)經(jīng)營者力量籠罩下,消費者的對話與商議空間被進(jìn)一步限縮,消費者維權(quán)難度極高。③西安奔馳女車主維權(quán)事件和微信華為用戶信息數(shù)據(jù)之爭,均反映出近年來消費者與生產(chǎn)經(jīng)營者的力量對比中的不對等地位,相較規(guī)模化的企業(yè),個體消費者借助常規(guī)路徑維權(quán)難度大,成本高、持續(xù)時間長。欲激勵更多消費主體提起懲罰性賠償,“紙面的法”尚不足夠,還要在“行動的法“中產(chǎn)生成功范例。肯定一般維權(quán)主體的權(quán)利,能夠激勵更多消費者維權(quán),真正使懲罰性賠償成為行政規(guī)制的有益補(bǔ)充,這一行為顯然具有正當(dāng)性,行政機(jī)關(guān)不適宜規(guī)制干預(yù),應(yīng)當(dāng)借由司法裁判肯定一般維權(quán)行為者的懲罰性賠償主張。

2.對中性維權(quán)行為應(yīng)否進(jìn)行行政規(guī)制。消費領(lǐng)域的中性維權(quán)行為,是指商品服務(wù)本身的瑕疵甚至質(zhì)量問題雖然存在,維權(quán)主體的消費行為本身在道德層面并不全然正當(dāng),如買假索賠、職業(yè)化打假、產(chǎn)業(yè)鏈化打假(以下簡稱“知假買假行為”)。那么,是否可以認(rèn)為知假買假因違背誠信原則而喪失正當(dāng)性?基于懲罰性賠償?shù)睦砟钭非蠓治觯瑧土P性賠償機(jī)制應(yīng)當(dāng)鑲嵌在經(jīng)濟(jì)法理念框架下,知假買假是否違背誠信原則,應(yīng)從經(jīng)濟(jì)法角度解讀。經(jīng)濟(jì)法視野下的誠信原則表現(xiàn)為權(quán)利不得濫用原則,不以實現(xiàn)權(quán)利的社會或者經(jīng)濟(jì)功能的方式行使權(quán)利即構(gòu)成權(quán)利濫用。[17]懲罰性賠償權(quán)利的社會或者經(jīng)濟(jì)功能是市場秩序的維護(hù)。故能否達(dá)到維護(hù)市場秩序的效果是評價知假買假行為正當(dāng)性的基礎(chǔ)。對不法生產(chǎn)經(jīng)營行為的知假買假仍然能夠起到凈化市場的效果。故知假買假行為的正當(dāng)性值得肯定,不適宜加以行政規(guī)制。

3.對異化維權(quán)行為之行政規(guī)制。異化維權(quán)行為是指一系列方式不當(dāng)、舉報不實、涉嫌敲詐勒索、詐騙的不法維權(quán)行為。此類異化維權(quán)行為以索要封口費、蓄意夾帶索賠為典型代表,④《上海搗毀一“職業(yè)打假”惡勢力團(tuán)伙:事先踩點放置過期食品敲詐超市,4 名成員悉數(shù)獲刑》https://www.guancha.cn/politics/2019_07_01_507762.shtml;《“打假”變“假打”不僅是問題也是警示》http://economy.gmw.cn/2019-03/19/content_32692970.htm。顯著偏離懲罰性賠償機(jī)制的創(chuàng)設(shè)預(yù)期。《指導(dǎo)意見》已針對這類行為制定嚴(yán)厲的規(guī)制策略:視其行為性質(zhì)與違法程度進(jìn)行治安管理處罰或追究刑事責(zé)任。該規(guī)定符合“過罰相當(dāng)”原則,故對于一般違法行為,由于行為主體破壞市場秩序和正常生產(chǎn)經(jīng)營活動但尚未達(dá)到犯罪程度,通過多種治安管理手段加以處罰即可。而對于違法犯罪行為,此類行為主體觸犯的刑法罪名包括敲詐勒索罪和詐騙罪,應(yīng)當(dāng)交由公訴機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任,多政府部門的協(xié)調(diào)配合必不可少。

相比較理論層面的探討,筆者更關(guān)注懲罰性賠償法律實施面臨的現(xiàn)實困境。從這一機(jī)制當(dāng)下法律實施中出現(xiàn)的種種亂象可知,懲罰性賠償并未實現(xiàn)立法者期望,實施主體維度的探討是應(yīng)對機(jī)制運行困境的良方。基于此,筆者嘗試為懲罰性賠償司法與行政維度的法律實施提供指引:司法維度下一般消費領(lǐng)域的裁判應(yīng)當(dāng)以“三要件”式欺詐的認(rèn)定為核心,舍棄“被欺詐方因欺詐而陷入錯誤認(rèn)識”這一構(gòu)成要件,構(gòu)造一套完備統(tǒng)一的裁判指引;行政維度應(yīng)當(dāng)以行政規(guī)制與司法規(guī)制各自規(guī)制界域的差別為基礎(chǔ),類型化處理一般維權(quán)行為、中性維權(quán)行為、異化維權(quán)行為,構(gòu)造與公檢法協(xié)同的規(guī)制指引。