初診伴髓外病變的多發性骨髓瘤患者的臨床特征及預后分析

付慶華,夏冰,楊洪亮,許雯,趙海豐,于泳,趙智剛,王亞非,王曉芳

多發性骨髓瘤(multiple myeloma,MM)是一種克隆性漿細胞異常增殖的血液系統疾病,其發病率居血液惡性腫瘤第2 位。患者可出現高鈣血癥、腎功能不全、貧血、骨破壞等癥狀,多伴隨受累部位骨痛。少數患者就診時發現軟組織漿細胞瘤,稱為合并髓外病變(extramedullary disease,EMD)的MM,發生率為3.5%~18%[1]。既往研究認為,伴EMD 的MM 多表現為細胞遺傳學高危、治療抵抗、生存期短等,但隨著研究深入,發現伴非骨旁髓外病變(strict EMD,sEMD)的MM 患者在臨床表現、治療反應及預后方面均較伴骨旁髓外病變(bone-related EMD,bEMD)的MM 患者差。本研究旨在通過對伴bEMD 和sEMD 的MM 患者臨床特征、預后等方面的觀察,探究化療、自體造血干細胞移植(autologous stem cell transplantation,ASCT)等治療對預后的影響,以指導臨床實踐工作。

1 對象與方法

1.1 研究對象 回顧性分析2010 年1 月—2018 年6 月天津醫科大學腫瘤醫院收治的伴EMD的初診MM患者112例,其中13例患者因個人原因未行完整治療及隨訪而出組,有完整治療方案及規律隨訪患者99例。其中bEMD患者(bEMD組)57例,男36例,女21例,中位年齡62歲(35~80歲);sEMD患者(sEMD 組)42 例,男29 例,女13 例,中位年齡62 歲(36~76歲)。

1.2 診斷標準 所有患者均參照國際骨髓瘤工作組(International Myeloma Working Group,IMWG)診斷標準[2],EMD 定義為漿細胞瘤累及骨髓和骨骼之外的器官,如皮膚、皮下軟組織、肝、脾、淋巴結和胸膜等。EMD診斷經活檢病理證實,并除外骨孤立性漿細胞瘤和孤立性髓外漿細胞瘤。

1.3 臨床觀察指標 所有入選患者均進行血常規、肝腎功能、白蛋白、堿性磷酸酶、乳酸脫氫酶(lactic dehydrogenase,LDH)、血鈣、β2 微球蛋白(β2-microglobulin,β2-MG)、胱抑素C、血清免疫固定電泳、血清免疫球蛋白測定、骨髓細胞學檢查、流式細胞術、骨髓活檢等檢查,并接受X線、CT、MRI及正電子發射計算機斷層顯像(positron emission tomographycomputed tomography,PET-CT)等檢查。部分患者完善了免疫熒光原位雜交、染色體核型分析等相關遺傳學檢查。

1.4 治療方案 主要選用以硼替佐米、沙利度胺為主及傳統化療3種不同方案為基礎的綜合治療。bEMD組行硼替佐米為主化療患者27例,行沙利度胺為主化療者23例,傳統化療者7 例,其中4 例行ASCT,2 例結合放療。sEMD 組行硼替佐米為主化療者26例,行沙利度胺為主化療者13例,傳統化療者3例,其中8例行ASCT并均為硼替佐米誘導治療;2組化療方案選擇差異無統計學意義(χ2=2.174,P=0.337)。

1.5 療效評價 療效評價依據IMWG的標準[3],分為完全緩解(CR)、非常好的部分緩解(VGPR)、部分緩解(PR)、穩定(SD)和進展(PD)。所有患者均隨訪至2019年5月30日。

1.6 統計學方法 用SPSS 25.0軟件進行數據分析。對臨床特征進行描述性分析,計數資料比較采用χ2檢驗或Fisher 確切概率法。計量資料不符合正態分布的以M(P25,P75)表示,采用秩和檢驗。采用Kaplan-Meier 法進行生存分析并繪制生存曲線,生存率的比較采用Log-rank法,采用Cox模型進行多因素分析,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

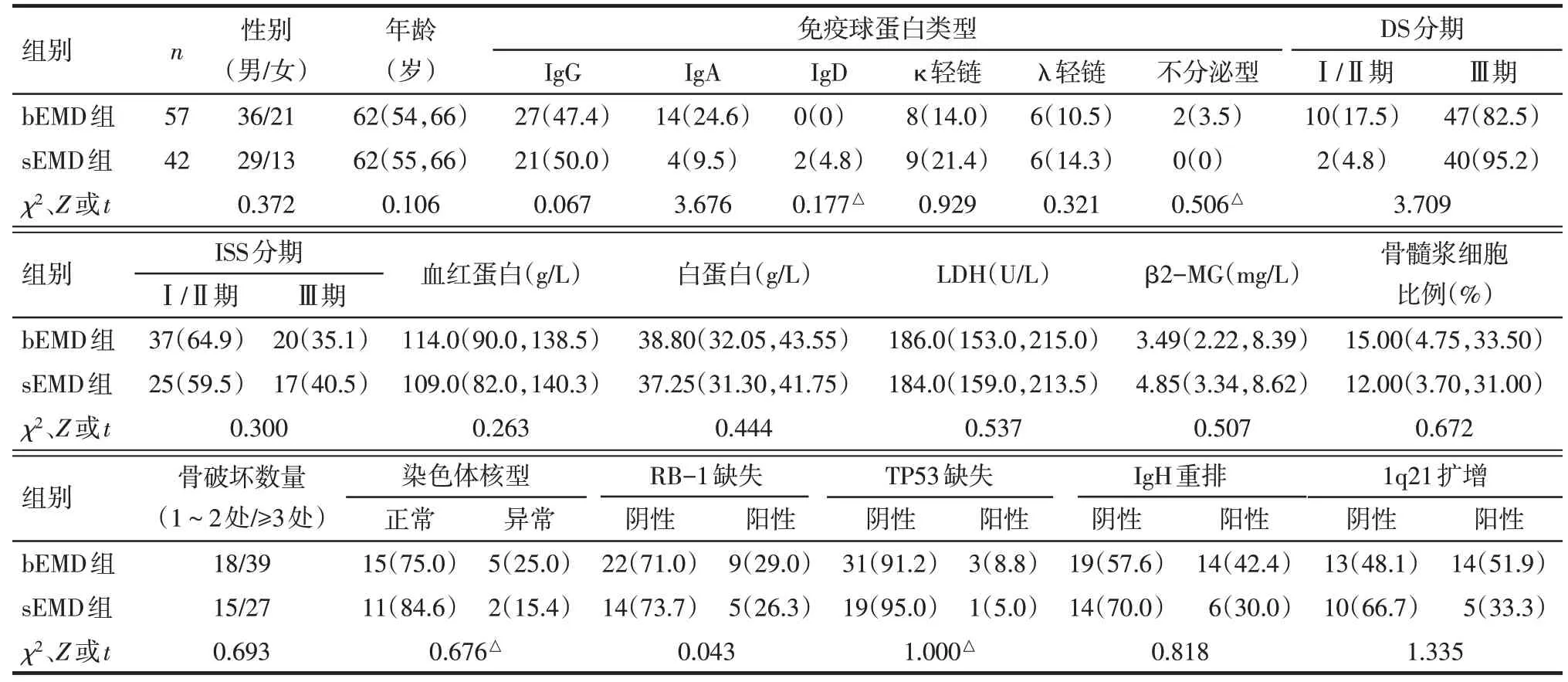

2.1 一般資料 2組患者在性別、年齡、免疫球蛋白類型、Durie-Salmon(DS)分期、國際分期系統(ISS)、血紅蛋白、白蛋白、LDH、β2-MG、骨髓漿細胞比例、骨破壞數量、染色體核型、RB-1 缺失、TP53 缺失、IgH 重排、1q21 擴增等方面差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。

2.2 髓外病變部位及特征 對99例患者EMD部位進行統計,70 例(70.7%)患者存在1 處EMD,29 例(29.3%)患者存在2處及以上EMD。bEMD組中有1處、2 處及以上EMD 者分別為46 例(80.7%)和11 例(19.3%)。肋骨是bEMD 患者髓外病變發生最多的部位,為24 例(42.1%),其次為椎骨21 例(36.8%)、胸骨6 例(10.5%)、顱骨6 例(10.5%)、骨盆5 例(8.8%)、肱骨2 例(3.5%),其他少見部位為股骨、鎖骨、趾骨、脛骨、下頜骨等。sEMD組中有1處、2處及以上EMD 的分別為24 例(57.1%)和18 例(42.9%)。軟組織是sEMD 患者髓外病變發生最多的部位,為21 例(50.0%),其次為淋巴結18 例(42.9%)、胸膜9例(21.4%)、腎臟5例(11.9%)、肺4例(9.5%)、脾3例(7.1%)、肝2例(4.8%),其他偶見于胰腺、胃、前列腺及心包等處。患者初診時臨床癥狀多與髓外受累部位相關。

2.3 療效評價 bEMD 組57例中10例(17.5%)CR,11例(19.3%)VGPR,17例(29.8%)PR,14例(24.6%)為SD,5例(8.8%)PD,治療總緩解率66.6%;sEMD組42 例中7 例(16.7%)CR,1 例(2.4%)VGPR,9 例(21.4%)PR,7 例(16.7%)SD,18 例(42.9%)PD,治療總緩解率40.5%。總緩解率bEMD 組高于sEMD 組,差異有統計學意義(χ2=6.718,P<0.05)。

Tab.1 Clinical characteristics of patients between the two groups表1 2組患者臨床特征比較

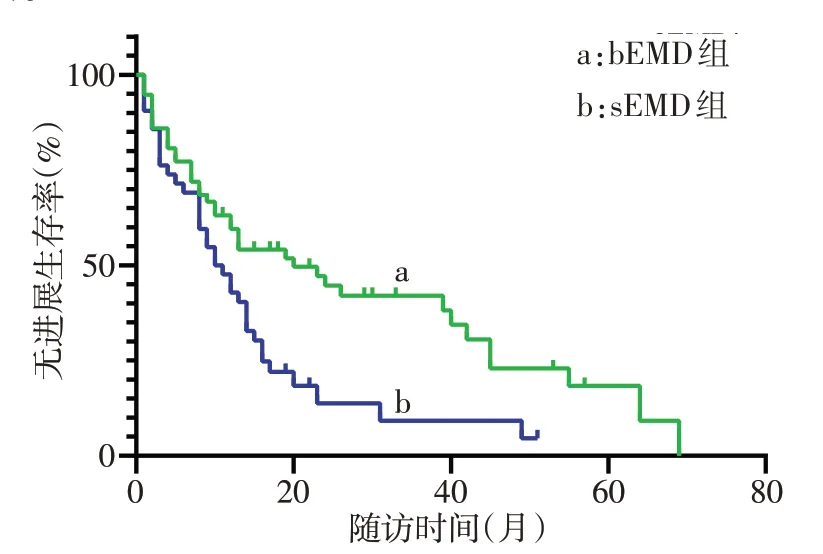

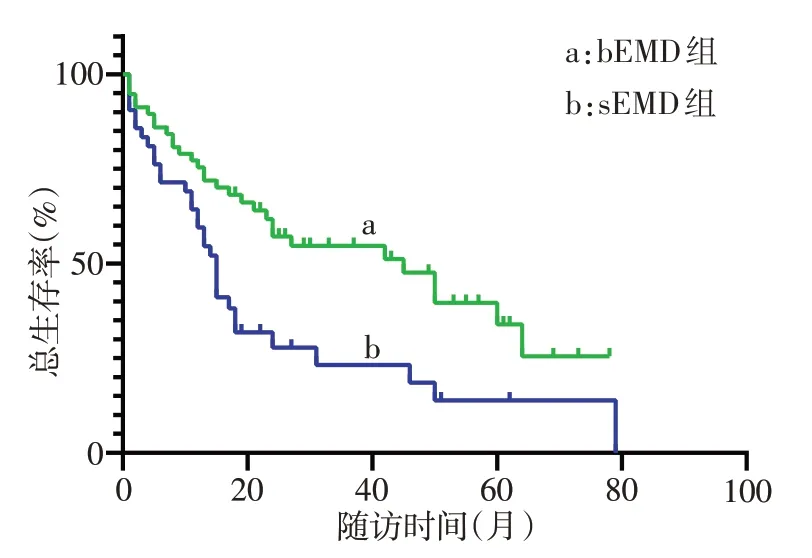

2.4 生存分析 患者中位隨訪時間43個月(1~79個月),截至隨訪結束,共有62例(62.6%)患者死亡,其中bEMD組30例(48.4%),sEMD組32例(51.6%)。49例患者死于疾病進展或復發,7例患者死于肺感染,3例患者死于腎功能衰竭,2例死于心力衰竭,1例死于腸梗阻。對2組患者無進展生存期(PFS)及總生存期(OS)進行分析,顯示bEMD組患者中位PFS為20個月(1~69個月),sEMD組為10個月(1~51個月),差異有統計學意義(Log-rankχ2=7.793,P<0.05),見圖1。在OS方面,bEMD和sEMD組中位時間分別為45個月(1~78個月)和15個月(1~79個月),差異有統計學意義(Logrankχ2=8.100,P<0.05),見圖2。

Fig.1 Comparison of PFS between bEMD group and sEMD group圖1 bEMD組與sEMD組PFS比較

Fig.2 Comparison of OS between bEMD group and sEMD group圖2 bEMD組與sEMD組OS比較

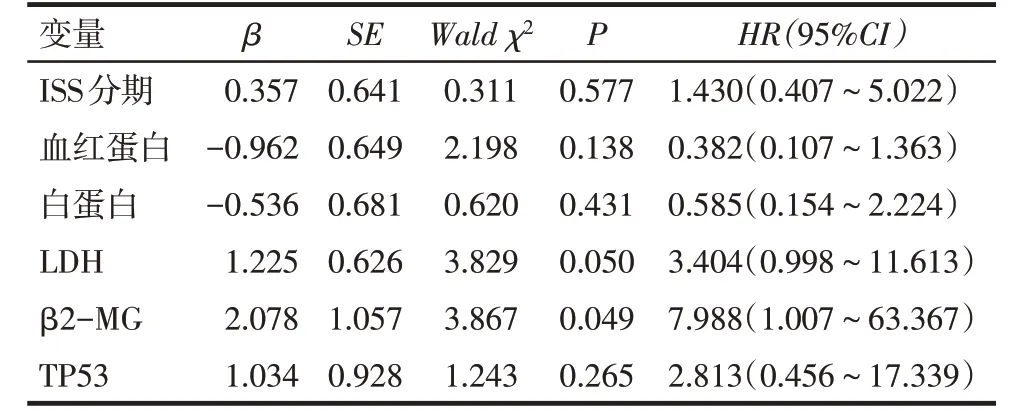

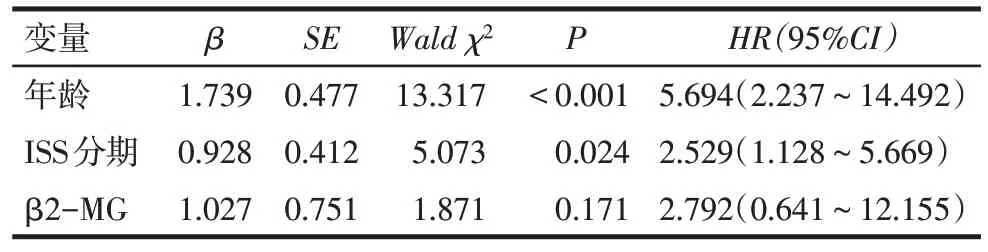

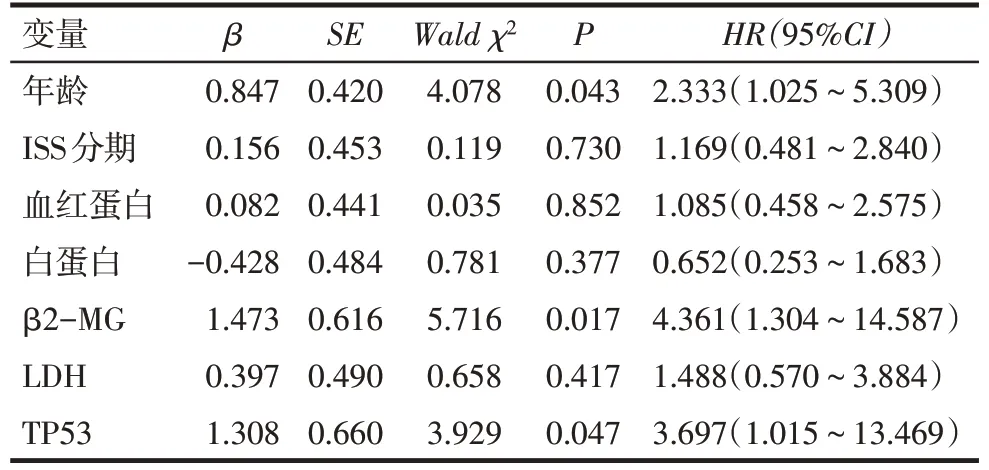

2.5 影響患者預后的多因素Cox回歸分析 以是否出現疾病相關死亡為因變量(否=0,是=1),根據單因素分析結果選擇自變量建立模型。對bEMD組的多因素分析,以ISS 分期(Ⅰ/Ⅱ期=0,Ⅲ期=1)、血紅蛋白(<110 g/L=0,≥110 g/L=1)、白蛋白(<40 g/L=0,≥40 g/L=1)、LDH(<250 U/L=0,≥250 U/L=1)、β2-MG(<2.7 mg/L=0,≥2.7 mg/L=1)、TP53(未突變=0,突變=1)為自變量建立模型。結果顯示,β2-MG≥2.7 mg/L 是bEMD 患者疾病相關死亡的危險因素(P<0.05),見表2。對sEMD 組患者預后的多因素分析,以年齡(<60歲=0,≥60歲=1)、ISS 分期(Ⅰ/Ⅱ期=0,Ⅲ期=1)、β2-MG(<2.7 mg/L=0,≥2.7 mg/L=1)為自變量建立模型,結果顯示年齡≥60歲、ISSⅢ期是sEMD 患者疾病相關死亡的影響因素(均P<0.05),見表3。影響總體99 例EMD 患者預后的多因素分析,以年齡(<60 歲=0,≥60 歲=1)、ISS 分期(Ⅰ/Ⅱ期=0,Ⅲ期=1)、血紅蛋白(<110 g/L=0,≥110 g/L=1)、白蛋白(<40 g/L=0,≥40 g/L=1)、β2-MG(<2.7 mg/L=0,≥2.7 mg/L=1)、LDH(<250 U/L=0,≥250 U/L=1)、TP53(未突變=0,突變=1)為自變量建立模型。結果顯示,年齡≥60 歲、β2-MG≥2.7 mg/L、TP53 突變是伴EMD 患者疾病相關死亡的危險因素(均P<0.05),見表4。

Tab.2 Cox regression analysis of multivariate factors affecting the prognosis of bEMD patients表2 影響bEMD患者預后的多因素Cox回歸分析

Tab.3 Cox regression analysis of multivariate factors affecting the prognosis of sEMD patients表3 影響sEMD患者預后的多因素Cox回歸分析

Tab.4 Cox regression analysis of multivariate factors affecting the prognosis of 99 patients with EMD表4 影響99例EMD患者預后的多因素Cox回歸分析

Tab.5 Effects of treatment on prognosis of bEMD and sEMD patients表5 治療對bEMD組和sEMD組患者預后的影響

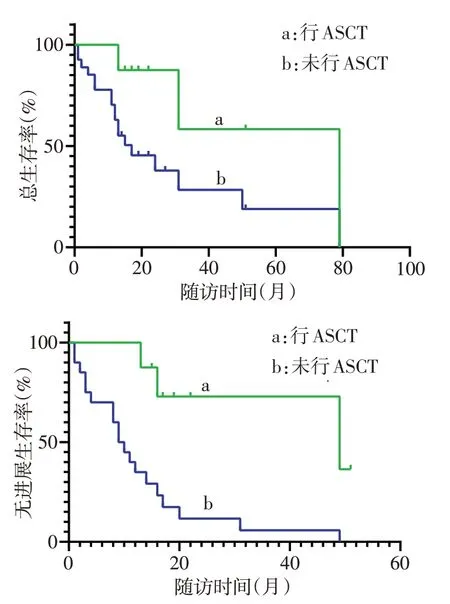

2.6 治療對預后的影響 2組患者在化療方案選擇上差異無統計學意義。對其生存分析發現,bEMD組和sEMD組以硼替佐米和沙利度胺為主的兩種化療方案均不能改善EMD患者的中位OS和PFS,見表5。對接受ASCT 的患者生存情況進行分析,因bEMD組移植患者數量較少,為減少偏倚,未行相關分析。在sEMD組8例行硼替佐米序貫ASCT治療的患者與未行ASCT 的患者相比,中位OS(79 個月vs.12 個月)和中位PFS(49 個月vs.9 個月)的差異有統計學意義(OS 和PFS Log-rankχ2分別為8.406 和10.152,P<0.05),見圖3。

Fig.3 Comparison of OS and PFS with and without ASCT after bortezomib in sEMD group圖3 sEMD組硼替佐米治療后行ASCT和未行ASCT的OS和PFS比較

3 討論

隨著近些年如硼替佐米、來那度胺及ASCT的開展及廣泛應用,MM患者生存期明顯延長[4]。由于影像技術的發展,尤其是全身低劑量CT、MRI 及PETCT的普及應用,EMD的檢出率逐年增加。既往不少研究將bEMD 和sEMD 納入統一EMD 范疇進行討論,但在2016 年美國血液學會(ASH)會議上,sEMD被納入MM 的不良預后因素[5],且近年研究認為bEMD 是腫瘤負荷過重導致的腫瘤細胞向外周侵犯,并不意味著細胞侵襲性增強或腫瘤微環境的改變,提示應將兩者區別看待。目前關于2 種EMD 臨床特征及預后的研究,國內外報道相對較少。

髓外病變似乎可發生在身體各組織及器官,本研究顯示肋骨及軟組織分別為2種髓外侵犯最多發部位,多數患者伴隨相應受累區域疼痛及功能障礙。Usmani等[6]分析了936例伴髓外病變MM患者,初診EMD最常見于胸壁、肝臟、淋巴結、椎旁區域的皮膚軟組織,而肝臟受累多為復發難治MM患者。另外,中樞神經系統也可有累及,雖只約1%的患者發生,但往往預示預后極差,平均中位OS僅3~7個月,精神癥狀及認知障礙可輔助診斷[7-8]。雖然對MM 的研究日益深入,但髓外病變的分子機制仍未完全闡明。多數研究認為趨化因子受體如CC 趨化受體因子(CCR)1、CCR2、CXC 趨化因子受體4(CXCR4)等表達降低,趨化因子VLA-4、CD44 等表達的下調與細胞向髓外遷移密切相關[9-10]。

近年研究認為sEMD 發生與血液浸潤播散相關,表現為不依賴骨髓環境生長的高侵襲性行為,提示其較差的預后[11]。國內外相關研究多提示sEMD的發生為預后不良因素[12-13]。筆者對初診患者療效及預后分析顯示,在化療有效率或生存情況方面,伴sEMD 的MM 患者明顯差于bEMD 患者。鄧書會等[14]進行的一項單中心初診834 例MM 患者回顧性研究顯示,所有初診或疾病過程中發生的sEMD 均為獨立不良預后因素,初診時伴sEMD及bEMD患者中位OS 分別為14.0 及37.5 個月(P=0.002),中位腫瘤進展時間(TTP)分別為11.5 和27.0 個月(P=0.004),其結果與本研究相近。

筆者觀察到TP53 突變為EMD 患者獨立不良預后因素,與國內外研究結果相似。TP53在正常細胞中發揮調節細胞生長、監測DNA損傷及促進DNA修復功能,其突變導致細胞正常基因守護功能的喪失。Billecke 等[15]研究發現sEMD 患者病理組織中TP53突變發生率為骨髓的2 倍,但在bEMD 以及無EMD的MM患者中未觀察到,提示TP53促進骨髓瘤細胞髓外轉移機制的可能性。Chang 等[16]發現中樞侵犯MM患者TP53突變率高達89%,與無EMD患者相比明顯增高,提示TP53 突變可作為疾病預后不良因素[17]。本研究中,伴sEMD 組僅1 例患者出現TP53突變,并伴有RB-1 基因缺失、IgH 重排、CKS1B 擴增、CDKN2C缺失等多種細胞遺傳學異常,使用硼替佐米化療8 周期后快速出現復發,PFS 僅為8 個月,并在疾病進展1個月后死亡,也提示TP53突變對預后的不良影響。

對于伴EMD 患者的治療方案目前尚未統一。鄺麗芬等[18]研究認為來那度胺、硼替佐米等新藥的治療僅可一定程度改善伴EMD 患者的PFS,但硼替佐米序貫ASCT 可改善患者PFS 和OS,從而減輕EMD 對患者預后的不良影響。Laura 等[19]認為硼替佐米對伴EMD患者療效肯定,而沙利度胺在此方面療效欠佳[20]。雖然新藥不斷被批準應用于臨床,化療序貫造血干細胞移植仍是適合移植患者的一線治療方案,早期移植患者PFS更長。Gagelmann等[21]認為伴EMD 患者行ASCT 后可使OS 和PFS 延長接近至無EMD患者,其中伴sEMD組與無EMD患者相比單次移植后3 年PFS 和OS 均無明顯差異,分別為56.2%vs.48.3%(P=0.980)和52.0%vs.64.9%(P=0.390),這與本研究結果相似。本研究顯示,沙利度胺及硼替佐米均不能明顯改善2 組患者的生存,但在sEMD 組觀察到硼替佐米化療序貫ASCT 較未行ASCT 可顯著改善患者預后。對于新的免疫調節劑如泊馬度胺[22-23],蛋白酶體抑制劑如伊沙佐米、卡非佐米[24-25]等是否能改善該部分患者預后,仍需要進一步研究。

綜上,生存分析顯示年齡≥60 歲、β2-MG≥2.7 mg/L 及TP53 突變為影響伴EMD 患者OS 的獨立預后因素。伴sEMD的MM患者預后較伴bEMD組差,且目前仍缺乏有效的治療手段,本研究結果提示含硼替佐米方案誘導序貫ASCT 可能延長伴sEMD 患者生存及無進展生存期。本研究樣本量相對較小,研究結果可能存在偏倚,有待于進一步擴大樣本量深入研究。