針刺結合穴位貼敷治療急性痛風性關節炎的臨床觀察

石國旗,黃培冬

(1.廣州中醫藥大學,廣東 廣州510006;2.云南中醫藥大學,云南 昆明650500)

急性痛風性關節炎是以關節出現紅、腫、熱、痛,甚至活動受限、關節畸形為特點的急性嘌呤代謝障礙性疾病。隨著人們的生活水平日益提高,急性痛風性關節炎發病率逐年上升,發病人群以青中年男性為主[2-3]。目前尚缺乏根治該病的治療措施[1]。急性痛風性關節炎屬中醫“痹證”范疇,病機為人體先天稟賦不足,或飲食勞倦損傷脾腎而發病,治療重在清熱利濕、活血化瘀、通絡止痛[4]。本研究采用針刺結合穴位貼敷治療急性痛風性關節炎,獲得了較好的臨床療效。現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2016年9月至2018年6月收治的54例急性痛風性關節炎患者為研究對象,按隨機數字表法分為治療組和對照組,每組27例。治療組男18例,女9例;年齡35~58歲,平均(47.86±9.13)歲;病程5~11年,平均(7.24±3.16)年。對照組男20例,女7例;年齡38~56歲,平均(46.36±8.63)歲;病程5~10年,平均(6.50±3.28)年。兩組患者性別、年齡、病程等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 參考《2016中國痛風診療指南》[5]及《中醫病證診斷療效標準》[6]中痛風的診斷標準。患者急性痛風關節炎發作以單側關節疼痛、腫脹為主,伴有關節發紅、局部腫脹變形、屈伸不利、發熱、頭痛等癥,常在夜間發作,病灶周圍或有硬結,肌膚干燥,舌質紅或有瘀斑、苔薄黃,脈細澀或沉弦;實驗室檢查可見血尿酸增高,發作期白細胞總數可增高;影像學檢查可見非對稱性關節內腫脹,伴關節液中有特異的尿酸鹽結晶體,或有痛風石。

1.3 納入標準 符合上述診斷標準;年齡30~60歲;急性發病,病程<15d;患者知情并簽署知情同意書。

1.4 排除標準 對穴位貼敷藥物過敏者;精神類疾病或妊娠期患者;重要臟器功能嚴重損害者;接受其他治療并影響本研究結果者。

1.5 剔除標準 未能堅持治療者;出現嚴重暈針、穴位貼敷藥物過敏等不良反應者;出現針刺意外需停止治療者。

2 治療方法

2.1 對照組 給予西藥治療。別嘌醇片(廣東彼迪藥業有限公司,國藥準字H44021368,規格:0.1g/片),口服,每次200mg,每日2次;碳酸氫鈉片(湖南漢森制藥股份有限公司,國藥準字H12020220,規格:0.5g/片),口服,每次0.5g,每日3次。治療20d。

2.2 治療組 在對照組治療基礎上,給予針刺及穴位貼敷治療。①針刺。取穴:病變位于膝關節者,取血海、陰陵泉、陽陵泉、膝眼、阿是穴;病變位于踝關節者,取申脈、照海、丘墟、阿是穴;病變位于腕關節者取外關、大陵、陽池、阿是穴。針刺治療行平補平瀉手法,每日1次,留針30min,針灸針采用佳健牌一次性無菌針灸針(按針刺部位選擇合適型號的毫針)。②穴位貼敷。藥物組成:附子、淫羊藿、延胡索、肉桂、黃芪、冰片按2︰2︰4︰1︰2︰2的比例研磨成粉,取100g生姜榨出姜汁,過濾后用姜汁將上述藥粉調配成膏狀。針刺取針后休息30min,取3g制備好的藥膏均勻涂抹于1.5cm×1.5cm專用穴位敷貼膠布上,將之貼敷于針刺穴位,敷貼時間4~6h,每日1次。若針刺穴位出現出血或血腫等情況則該穴不予貼敷。貼敷結束后取下,用干紙巾或干毛巾擦拭干凈,2h內勿用冷水擦洗。治療20d。

兩組患者治療期間均禁止食用高嘌呤食物,如菌藻類、濃肉湯、豆類、海鮮、動物肝臟等,并禁止使用其他藥物治療。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 ①比較兩組患者臨床療效。②根據視覺模擬評分法(VAS)評定患者治療前后的疼痛程度,評分越高表明疼痛程度越重。

3.2 療效評定標準 治愈:血尿酸水平恢復正常,關節腫脹消退,活動功能正常,痛風結節消失,VAS評分為0~1分;顯效:痛風癥狀基本消失,血尿酸達到正常水平或顯著下降,關節腫脹大部分消退,活動功能尚有一定程度障礙,痛風結節明顯減小,VAS評分下降≥2/3;有效:療效介于顯效與無效之間,1/3≤VAS評分下降<2/3;無效:病情無變化或加重,VAS評分下降<1/3[5-6]。

3.3 統計學方法 采用SPSS23.0統計學軟件進行統計學處理。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料用例(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

3.4 結果

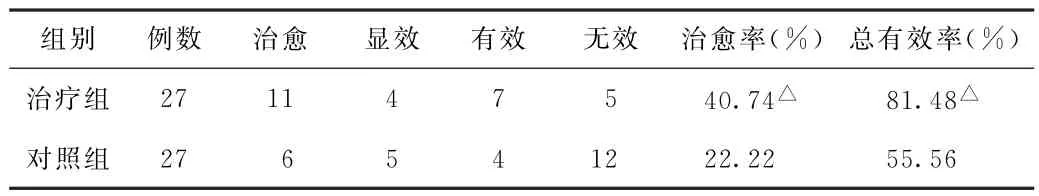

(1)臨床療效比較 治療組治愈率為40.74%,高于對照組的22.22%;總有效率為81.48%,高于對照組的55.56%,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組急性痛風性關節炎患者臨床療效比較(例)

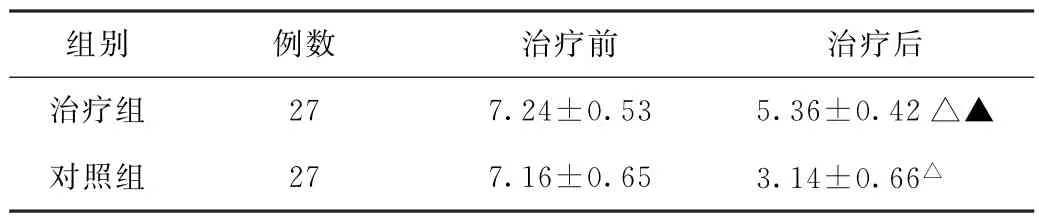

(2)VAS評分比較 治療前,兩組VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組VAS評分低于治療前,且治療組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組急性痛風性關節炎患者治療前后視覺模擬評分法評分比較(分±s)

表2 兩組急性痛風性關節炎患者治療前后視覺模擬評分法評分比較(分±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 治療前 治療后治療組 27 7.24±0.53 5.36±0.42△▲對照組 27 7.16±0.65 3.14±0.66△

4 討論

現代醫學認為,痛風是由于嘌呤代謝紊亂導致血尿酸水平增高或尿酸排泄減少,尿酸鹽在組織沉積的疾病。本病反復發作,病程日久,會導致關節畸形及功能障礙,并引發糖尿病、血脂異常、呼吸暫停綜合征等疾病。痛風急性發作期在臨床上多用秋水仙堿、非甾體抗炎藥、糖皮質激素等藥物進行消炎鎮痛治療,但不良反應較多,不建議長期使用[7]。

痛風屬中醫“痹證”范疇。中醫認為,本病的發生包括外因和內因兩個方面,風、寒、濕、熱等外邪侵襲人體、痹阻經絡為外因;體質虧虛、勞倦過度、正氣不足為內因。痛風的主要病機為外邪阻滯經絡,造成氣血運行不暢,致肌肉疼痛,關節麻木重著屈伸不利。感受外邪不同,痛風的具體臨床表現亦不同。風邪善行而數變,故疼痛游走不定,此為行痹;寒邪收引凝滯,關節痛有定位,此為痛痹;濕邪黏膩重濁,關節肌肉麻木腫脹,此為著痹;經絡蓄熱,關節紅腫灼熱不可碰及,此為熱痹。痹證初起為實證,久則正虛邪實,虛實夾雜。本病治療以清熱利濕、活血化瘀、通絡止痛為主。針刺療法可通過多層面、多途徑和多靶點起效。研究表明,針刺通過刺激外周神經調整全身機能,激發和強化自身的調節潛力和水平,且具有較強的個體差異性[8]。針刺治療本病以局部選穴為主,可迅速激發局部經氣,解除肌肉痙攣,使炎癥水腫快速消除[9]。穴位處皮膚角質層較薄,藥物貼敷于特定經穴,能夠刺激周圍神經,激活神經-體液-免疫系統,可在相應組織器官迅速產生較強的藥理效應[10]。中藥貼敷的作用機制研究目前多集中于免疫調節方面,其機制可能與降低病灶區炎癥反應、清除自由基等有關[11-12]。本研究所選穴位貼敷處方中,淫羊藿祛風除濕、強筋健骨;延胡索活血行氣止痛;附子、肉桂可散寒止痛、溫經通脈;黃芪托毒排膿、固表生肌;生姜溫中散寒;冰片可助諸藥迅速透皮吸收。諸藥穴位貼敷,具有刺激穴位和藥物治療的雙重作用,可改善微循環,消除代謝瘀積產物[13]。

本研究結果表明,治療組治愈率、總有效率均高于對照組(P<0.05);治療后,兩組VAS評分低于治療前,且治療組低于對照組(P<0.05),提示采用針刺結合穴位貼敷治療急性痛風性關節炎具有良好的消炎鎮痛作用,能迅速緩解患者的臨床癥狀,提高療效。但本研究受客觀條件和操作可行性影響,無法對入組患者進行長期的隨訪調查和健康教育,并缺乏針對不同病變部位的同種貼敷療法的對比觀察,擬在后續研究中作進一步研究。