針刺推拿聯合刺絡放血治療氣滯血瘀型頸椎病的臨床觀察

聶美艷

(山東省廣饒縣大碼頭中心衛生院,山東 東營257337)

頸椎病是一種由頸椎勞累、韌帶增厚等原因致使頸椎神經根、脊髓、椎動脈受壓,出現疼痛、麻木、上肢無力等癥狀的退行性病變[1],如頸椎發生椎間盤突出癥、頸神經根綜合征等。中醫將頸椎病分為風寒濕型、氣滯血瘀型、痰濕阻絡型,其中氣滯血瘀型病機為血瘀氣滯、筋絡不通,治療以活血化瘀、理氣通絡為主[2]。頸椎病的中醫治療以針灸、推拿、刺絡最為常見,通過穴位刺激緩解癥狀,療效顯著[2-3]。本研究采用針刺推拿聯合刺絡放血治療氣滯血瘀型頸椎病,療效良好。現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2017年3月至2018年9月廣饒縣大碼頭中心衛生院收治的76例氣滯血瘀型頸椎病患者,按隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組38例。觀察組男21例,女17例;年齡25~74歲,平均(43.54±3.69)歲;病程最短2個月,最長6年,平均(3.26±1.23)年。對照組男20例,女18例;年齡24~75歲,平均(43.67±3.64)歲;病程最短1個月,最長7年,平均(3.21±1.24)年。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 符合《中醫病證診斷療效標準》中氣滯血瘀型頸椎病診斷標準[4]。頸肩部、上肢有刺痛感,痛有定處,伴有肢體麻木、頸部肌肉緊張,舌質暗,脈弦。符合《神經根型頸椎病診療規范化的專家共識》中神經根型頸椎病的診斷標準[5]。醫學影像可見頸椎關節退行性改變,臨床癥狀表現為上肢無力、手指發麻、頸背疼痛等。

1.3 納入標準 符合上述診斷標準;年齡20~75歲;上肢及頸肩部刺痛,且痛處固定;舌質暗或有瘀斑,苔薄白,脈弦;經CT檢查確診;患者其及家屬對本研究知情同意。

1.4 排除標準 皮膚感染、瘢痕、潰瘍者;伴出血傾向者;妊娠或哺乳期女性;外傷致病者。

2 治療方法

2.1 對照組 給予針刺推拿療法治療。①推拿:患者端坐,頸部自然放松,醫者以按、揉、等手法使頸部軟組織放松,重點于痙攣及痛處軟組織周圍行舒筋理肌手法,按揉5~10min;按揉風門、肩井、風池、頸夾脊、天宗、合谷、曲池等穴,重點對曲池、天宗、風池進行法、按揉法按壓。醫者立于患者身后,對頸項部進行拿揉按摩,并對頸椎段督脈行一指彈推法,拇指螺紋面著力于頸椎督脈,沉肩垂肘,腕關節懸曲,以腕擺動帶動拇指關節屈伸用力,使力輕重交替,持續作用于督脈;放松患者頸肩部,重點對斜方肌、大小圓肌、岡下肌進行放松按摩;對頸項進行拔伸操作,叮囑患者被動或主動進行頸部水平旋轉運動,一只手握住患者尺側橈骨遠端,另一只手扶住患者肩部進行反向牽拉操作,注意力度適中;對患者上肢進行抖動放松,并用拇指對明顯疼痛部位進行高頻震顫,以助關節復位。全部操作力度由輕至重,每日1次,每次30min,10d為1個療程。②針刺:取患者頸夾脊、百會、印堂、風池、肩井、風府、曲池、天宗、大椎、外關、合谷等穴,每次取穴6~8個,以瀉法進行針刺,得氣后留針20min;每日1次,10d為1個療程。治療3個療程。

2.2 觀察組 在對照組治療基礎上,給予刺絡放血治療。患者端坐,頸部放松,醫者取其頸夾脊、阿是穴、大椎、肩髎、曲澤等穴,每次取2~3個穴位,用消毒后的三棱針直刺并快速出針,在針孔處拔罐作;5~10min后起罐,擦凈血液并對針孔進行消毒處理;每周2次,10d為1個療程。治療3個療程。

3 療效觀察

3.1 觀察指標與療效評定標準 ①觀察兩組的臨床療效。治愈:氣滯血瘀癥狀消失,可參與正常勞動與工作;好轉:氣滯血瘀癥狀改善,頸肩背疼痛減輕,肢體肌力功能改善;未愈:臨床癥狀無改善。總有效率=(治愈例數+好轉例數)/總例數×100%。②中醫證候積分:參考《中藥新藥臨床研究指導原則》中氣滯血瘀型頸椎病中醫證候積分標準[6]。中醫證候包括頸肩部刺痛、上肢刺痛、肢體麻木、頸部肌肉緊張、舌質暗或有瘀斑等。無癥狀:0分;癥狀較輕:2分;癥狀中等:4分;癥狀嚴重:6分。③疼痛程度采用視覺模擬評分法(VAS)評定,分值0~10分,分數越高表明疼痛程度越嚴重[7]。

3.2 統計學方法 采用SPSS24.0統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以例(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.3 結果

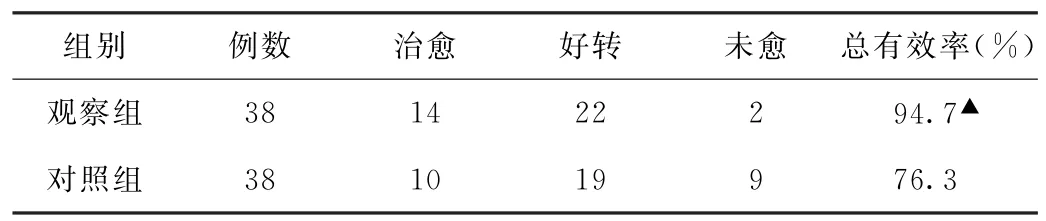

(1)臨床療效比較 觀察組治療總有效率為94.7%(36/38),高于對照組的76.3%(29/38),差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組氣滯血瘀型頸椎病患者的臨床療效比較(例)

(2)中醫證候積分比較 治療前,兩組中醫證候積分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組中醫證候積分均低于治療前,差異有統計學意義(P<0.05);組間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組氣滯血瘀型頸椎病患者治療前后中醫證候積分比較(分,±s)

表2 兩組氣滯血瘀型頸椎病患者治療前后中醫證候積分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,ΔP<0.05。

組別 例數 治療前 治療后觀察組 38 18.87±4.68 4.68±2.01Δ對照組 38 18.64±4.61 4.37±1.25Δ

(3)疼痛評分比較 治療前,兩組疼痛評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組疼痛評分低于治療前,且觀察組低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組氣滯血瘀型頸椎病患者治療前后疼痛評分比較(分,±s)

表3 兩組氣滯血瘀型頸椎病患者治療前后疼痛評分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 治療前 治療后觀察組 38 6.56±2.13 3.13±0.28△▲對照組 38 6.49±2.08 4.36±1.12△

4 討論

現代醫學認為,頸椎病的發生與頸椎退行性病變相關,氣滯血瘀型頸椎病與西醫神經根型頸椎病相似,主要為髓核突出于頸椎關節之外,壓迫神經根,引起神經性頸背疼痛、肢體麻木等癥狀[8]。臨床治療分為保守治療和手術治療,其中保守治療包括牽引、頸圍制動等,雖有療效但易反復;手術治療難度較大,極易損傷頸椎關節周圍血管、神經[9]。中醫治療該病具有一定優勢。

頸椎病屬中醫“痹證”“眩暈”范疇。《素問·長刺節論》言:“骨重不可舉,骨髓酸痛,寒氣至,名骨痹。”由于頸肌勞累受損、頸部痙攣、風寒濕邪入侵、外傷或頸部姿勢不正等原因,導致頸椎病。中醫證型包括風寒濕證、氣血虧虛證、痰濕阻絡證、氣滯血瘀證、肝腎不足證[4],頸椎病氣滯血瘀證因外傷或勞損導致頸、肩及上肢刺痛,痛點固定,動則加劇,夜甚,伴肢體麻木,手指腫脹,指端呈暗紫色,舌質暗,或見瘀斑,脈弦[10]。推拿手法治療可起到調整頸椎內外平衡狀態,恢復頸椎正常生理曲線,擴大頸椎間隙,減少壓迫感,緩解肌肉痙攣,改善頸椎部血液循環的作用[11];針灸治療可刺激穴位,使寒氣外泄,血脈通暢,達到活血化瘀、理氣通絡的效果。從現代醫學角度看,推拿可改善頸肩肌肉緊張度,改善局部血液循環狀態,并通過穴位刺激興奮血管及周圍肌肉,增加局部血流量,改善病情[12]。《腎虛血瘀論》言:“虛則氣血運行不暢、瘀滯即生。”瘀血為結果,同時也為病因,若不能祛除,則氣血不順,久治不愈。中醫認為針刺聯合放血療法具有通經活絡、散風止痛、泄熱消腫、祛瘀行血的作用,少量出血可加快局部血液循環,保證局部肌肉組織血供,同時可刺激神經末梢,使神經功能恢復,提升臨床療效[13]。針灸推拿療法可恢復頸椎生理曲線,提升局部血液循環,但活血作用時間較短,周圍組織興奮程度下降后,臨床癥狀可反復出現[14];聯合刺絡放血后,血液循環速度加快,紅細胞流動活躍,血含氧量增加,肌肉組織缺血、缺氧情況改善,頸椎生理曲線改善[15]。

本研究結果顯示,針刺推拿聯合刺絡放血治療頸椎病可恢復頸椎生理曲線,通暢血脈,改善臨床癥狀。刺絡放血和針灸推拿療法均為傳統的中醫治療手段,但目前仍缺乏統一的操作規范,包括放血量、針刺深淺等,多數患者對其治療方式認知水平較低,接受較困難,因此仍需醫護人員大力推廣。綜上,采用針刺推拿聯合刺絡放血治療氣滯血瘀型頸椎病,可明顯改善臨床癥狀,療效顯著,值得臨床推廣與應用。