頰針配合林氏健體八段功治療神經根型頸椎病的臨床觀察

戴偉莉,關銘坤,全華山

(1.廣東省中醫院珠海醫院,廣東 珠海519015;2.廣東省珠海市香洲區人民醫院,廣東 珠海519070)

神經根型頸椎病指由于頸椎間盤水分減少、髓核凸出或局部組織退行性改變累及神經根,出現相應節段的上肢放射性疼痛、麻木等癥狀的疾病。神經根型頸椎病屬中醫“項強”“項痹”“痹證”“頸肩痛”等范疇[1]。近年來,隨著人們工作方式和生活習慣的改變,頸椎病發病率明顯增加,且神經根型頸椎病發病率最高[2]。頰針是通過針刺面頰部16個特定頰針穴位治療全身疾病的一種新型微針療法。臨床采用頰針治療各種痛癥,安全、無痛、穩定性好,可有效改善癥狀[3]。林氏健體八段功為廣東省中醫院脊柱科林定坤教授所創,主要適用于脊柱疾病治療。筆者采用頰針配合林氏健體八段功治療神經根型頸椎病60例,臨床療效良好。現報道如下。

1 臨床資料

1.1 臨床資料 選取2018年7月至2019年6月廣東省中醫院珠海醫院收治的60例神經根型頸椎病患者,按照隨機數字表法分為對照組和治療組,每組30例。對照組男14例,女16例;年齡40~59歲,平均(49.33±9.35)歲;病程最短1個月,最長4.0年,平均(1.6±0.4)年。治療組男16例,女14例;年齡40~60歲,平均(50.37±9.61)歲;病程最短1個月,最長4.2年,平均(1.7±0.5)年。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 參照《中醫病證診斷療效標準》中頸椎病的診斷標準[4]。臨床表現為頸痛并伴上肢放射狀疼痛,后伸時加重,頸部活動受限;查體示:受壓神經根皮膚節段分布區感覺減弱,腱反射異常,肌力減退,臂叢神經牽拉試驗、壓頭試驗陽性;頸椎X線片示:椎體骨質增生,鉤椎關節增生明顯,椎間隙變窄,椎間孔變小;CT示:椎體后贅生物及神經根管變窄。

1.3 納入標準 符合上述診斷標準;年齡40~60歲;自愿參與本研究且配合治療。

1.4 排除標準 合并嚴重心、腦、肝、腎、胃、造血系統疾病及急危重癥患者;有惡性腫瘤、結核活動期等患者;精神病患者;頸椎間盤突出壓迫神經明顯并伴嚴重的神經損傷患者;患有嚴重骨質疏松、關節疾病,或骨折未愈合,或有平衡功能障礙而不能配合鍛煉患者;治療區域皮膚感染或破損患者;妊娠或哺乳期患者;對雙氯芬酸鈉緩釋片、甲鈷胺等藥物過敏患者。

2 治療方法

2.1 對照組 囑患者臥床休息,給予雙氯芬酸鈉緩釋片、甲鈷胺片治療。雙氯芬酸鈉緩釋片(亞寶藥業集團股份有限公司,國藥準字H20103737)口服,每次0.1g,每日1次。甲鈷胺片(衛材藥業有限公司,國藥準字H20143107)口服,每次0.5mg,每日3次。治療15d。

2.2 治療組 在對照組治療基礎上,給予頰針配合林氏健體八段功治療。①頰針治療。頰針取穴:患側面頰部“頸穴”(位于顴弓根上緣處)、“臂穴”(位于肩與肘連線中點處)、“肘穴”(位于眼外眥與顴骨最下端連線中點)、“手穴”(位于鼻孔下緣中點與上唇線連線中點)[5]。針刺方法:患者取仰臥位或坐位,醫者對所取穴位定位、消毒后,用0.16mm×20mm頰針直刺患側“頸”“臂”“肘”“手”穴,進針0.2~0.5mm,出現阻滯感時停止進針,并根據患者情況緩慢調整針刺深度,針刺后捻轉得氣即可,留針30min。3日治療1次,治療5次。②林氏健體八段功鍛煉法[6]。第1式:雙手托天理三焦;第2式:挺頸降氣繃身腰;第3式:弓步挺腰大飛手;第4式:上步轉腰沖雙拳;第5式:大鵬展翅健三角;第6式:弓步擒拿百掛功;第7式:手揮琵琶半蹲踢;第8式:游步云手化陰陽。每次鍛煉時間約15min,每日2次,要求動作正確到位,共治療15d。

3 療效觀察

3.1 觀察指標及療效評定標準 觀察兩組治療前后疼痛及頸椎病相關癥狀變化情況。疼痛程度采用視覺模擬評分法(VAS)評定,評分越高提示疼痛越明顯。頸椎病相關癥狀根據田中靖久癥狀量化表評定,頸肩部疼痛、上肢疼痛和/或麻木,0~9分;工作和生活能力,0~3分;椎間孔擠壓試驗、感覺、肌力、腱反射體征指標,0~8分;手功能,-2~0分。總分20分,得分越高提示癥狀越輕[7]。

3.2 統計學方法 采用SPSS24.0統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,組內比較采用配對t檢驗,組間比較采用獨立樣本t檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.3 結果

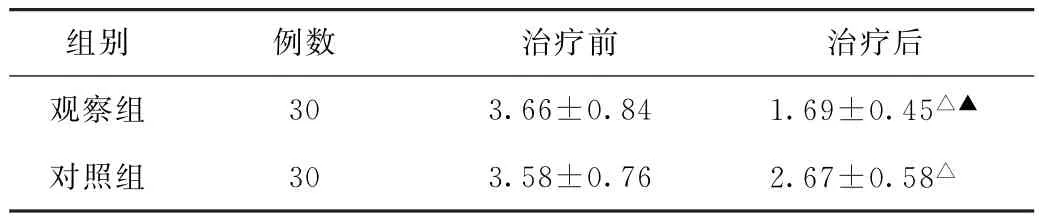

(1)VAS評分比較 治療前,兩組VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組VAS評分均低于治療前,且治療組明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組神經根型頸椎病患者治療前后視覺模擬評分法評分比較(分,±s)

表1 兩組神經根型頸椎病患者治療前后視覺模擬評分法評分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 治療前 治療后觀察組 30 3.66±0.84 1.69±0.45△▲對照組 30 3.58±0.76 2.67±0.58△

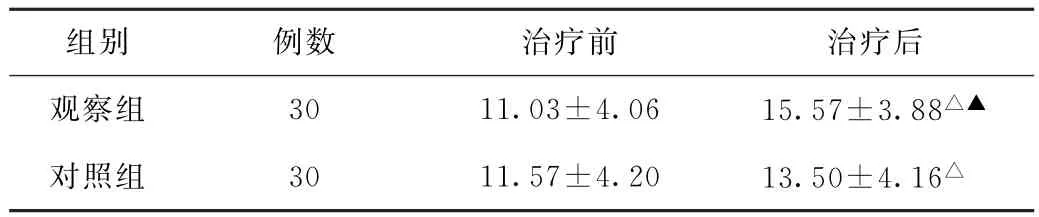

(2)田中靖久癥狀量化表評分比較 治療前,兩組田中靖久癥狀量化表評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組田中靖久癥狀量化表評分均高于治療前,且治療組明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組神經根型頸椎病患者治療前后田中靖久癥狀量化表評分比較(分,±s)

表2 兩組神經根型頸椎病患者治療前后田中靖久癥狀量化表評分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 治療前 治療后觀察組 30 11.03±4.06 15.57±3.88△▲對照組 30 11.57±4.20 13.50±4.16△

4 討論

神經根型頸椎病主要表現為頸肩痛及相應節段的上肢放射性疼痛、麻木等。神經根型頸椎病病因尚不明確,主要有以下3個方面:①化學性神經根炎學說,認為該病主要是化學炎癥刺激因子致病。②機械壓迫學說,認為頸肩酸痛、上肢放射痛等癥狀是神經受壓迫、刺激導致。③自身免疫學說,認為該病是由自身免疫反應引起[8]。目前,神經根型頸椎病的西醫非手術治療方法主要有物理療法、頸椎牽引等。本研究中,臥床休息可減輕頸部肌肉痙攣和頭部重量對椎間盤的壓力,有利于減輕組織充血、水腫和椎間盤腫脹;雙氯芬酸鈉緩釋片可減輕炎癥反應,緩解疼痛;甲鈷胺片可營養神經,改善神經刺激和壓迫引起的癥狀。《諸病源候論》中有關于頸椎病的論述,認為風寒阻絡、經絡瘀滯為其主要病因,治法為祛風散寒、活血通絡。中醫以針灸、推拿、中藥為主要治療手段,臨床療效良好[9]。研究表明,針刺療法治療神經根型頸椎病能有效降低復發率,且不良反應少,費用較低[10]。頰針理論為王永洲教授所創,其基于傳統針灸理論,結合大三焦理論、生物全息理論、身心整合理論,并經過豐富的臨床實踐,認為面頰部存在可反映人體全身各部位的微縮系統結論[11]。頰針全息投影位于雙側面頰部,共有16個穴位,分別對應頭身、軀干、四肢及三焦。“頸”穴主頸肩部相應部位疾病,“臂”“肘”“手”穴主上肢相關疾病,調節頸肩部及上肢經絡。林氏健體八段功通過增加有氧運動、控制肢體行為、自我拉伸關節、強化肌肉韌帶等明顯增加肌肉力量,緩解肌肉痙攣,使兩側肌力達到平衡狀態,通過糾正錯位的小關節,改善頸椎活動度,恢復頸椎功能。該功法尤其適用于脊柱疾病患者鍛煉[6]。

本研究結果顯示,治療后兩組VAS評分均低于治療前,且治療組明顯低于對照組;田中靖久癥狀量化表評分均高于治療前,且治療組明顯高于對照組,提示頰針配合林氏健體八段功治療神經根型頸椎病能有效減輕頸部疼痛、上肢麻木感,減輕臨床癥狀。在本研究基礎上,后續將進一步深入研究頰針的鎮痛機制及相關穴位定位的精準性等。