阿立哌唑與利培酮治療精神分裂癥的對照研究

呂息珍 古善元 彭習呈

精神分裂癥是一種較為嚴重的精神疾病,其病因目前臨床尚未明確,但與個體心理素質、社會環境等不良因素有關,致病因素復雜,主要臨床表現為感知覺、情感、思維、意志、認知等多種功能障礙,不僅損害患者身體健康,同時對其學習、工作、生活等帶來極大的不便。精神分裂癥發病緩慢,病程時間長,治療藥物較多,但患者長期服用不良藥物容易損傷機體其他組織功能,因此在疾病治療過程中,臨床除了重視患者癥狀的改善,同時也應關注用藥后的不良反應。近年來出現了一批新型非典型性抗精神藥物,如阿立哌唑、利培酮,療效顯著[1]。本文選取2016年8月~2018年8月本院收治的160例精神分裂癥患者,進行分組對照研究,探究阿立哌唑與利培酮的療效差異,以便于提升臨床療效及為臨床提供循證依據。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016年8月~2018年8月本院收治的160例精神分裂癥患者,根據治療方式的不同分為對照組和研究組,每組80例。對照組中男41例,女39例;年齡32~55歲,平均年齡(44.27±5.37)歲;病程1~4年,平均病程(2.56±0.74)年。研究組中男44例,女36例;年齡33~57歲,平均年齡(44.54±5.47)歲;病程1.5~3.5年,平均病程(2.42±0.81)年。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 ①所有患者均與臨床相關診斷標準相符并確診;②無藥物過敏史;③經醫院倫理委員會批準,患者自愿參與,并與其法定監護人共同簽署知情同意書。

1.2.2 排除標準 ①存在嚴重的高血壓、內分泌、血液疾病等軀體性疾病者;②妊娠哺乳期女性患者;③本次研究藥物過敏者;④在治療前3 個月內存服用過阿立哌唑、利培酮藥物者。

1.3 方法 對照組采用利培酮(江蘇恩華藥業股份有限公司,國藥準字H20050159)治療。初始劑量為2 次/d,1 mg/次,用藥3 d 后調整計量為3 mg/次,根據此劑量持續用藥,可根據患者實際病情對劑量進行進一步調整,為2~4 mg/次,2 次/d。研究組采用阿立哌唑(成都康弘藥業集團股份有限公司,國藥準字H20060521)治療。初始劑量1 次/d,10~15 mg/次,持續用藥2 周可根據患者實際病情對用藥量進行調整,10~30 mg/次,逐漸增加藥量,指導并監督患者嚴格遵照醫囑服用藥物,兩組均持續用藥10 周,觀察并記錄不良反應[2]。在用藥期間不得聯合應用其他抗精神類藥物。

1.4 觀察指標及判定標準 比較兩組患者臨床療效、治療前后的PANSS 評分、不良反應發生情況。采用PANSS 量表統計兩組患者一般病理癥狀、陽性癥狀、陰性癥狀積分,并以其為觀察指標對兩組患者臨床療效進行評估,評價標準分為痊愈、顯效、有效、無效。痊愈:PANSS 減分率≥75%,患者精神狀態、社會認知能力、語言交流均良好[3];顯效:PANSS 減分率在50%~74%內,精神狀態、社會認知能力、語言交流明顯改善;有效:PANSS 減分率在25%~49%內,精神狀態、社會認知能力、語言交流有所改善;無效:PANSS 減分率<25%,各類癥狀未變化。總有效率=(痊愈+顯效+有效)/總例數×100%[4]。不良反應包括失眠、肌強直、震顫、體重增加、月經改變泌乳、靜坐不能、惡心嘔吐、頭暈。

1.5 統計學方法 采用SPSS24.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

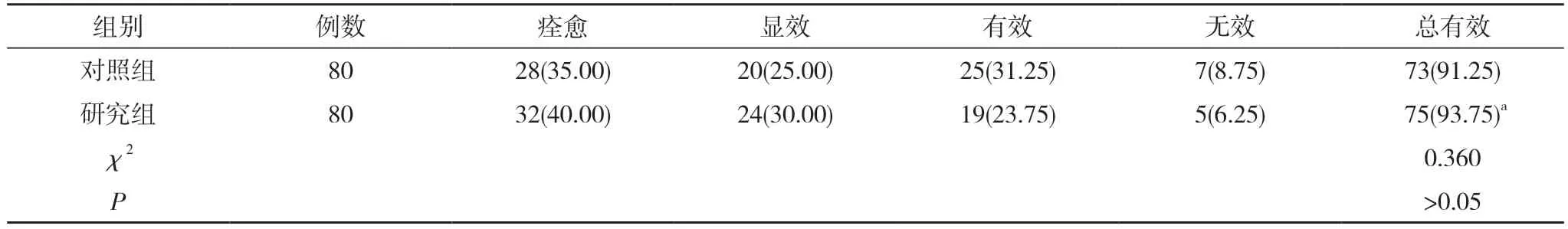

2.1 兩組患者臨床療效比較 研究組治療總有效率93.75%與對照組的91.25%比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

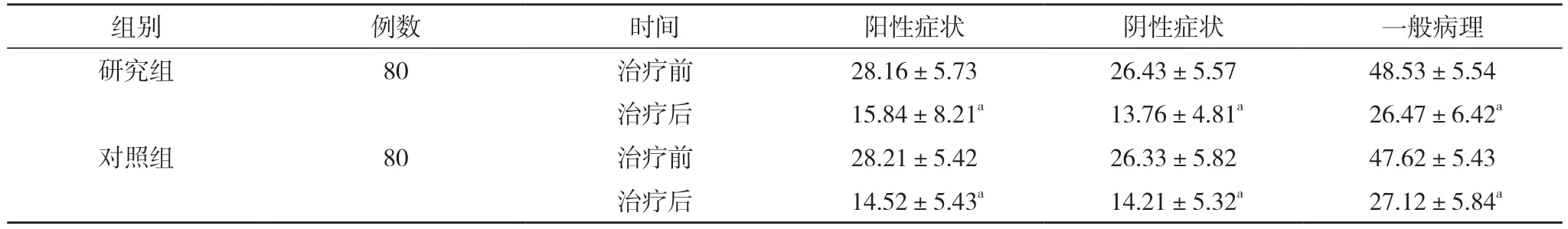

2.2 兩組患者治療前后PANSS 評分比較 研究組患者治療后陽性癥狀、陰性癥狀、一般病理評分分別為(15.84±8.21)、(13.76±4.81)、(26.47±6.42) 分,均高于治療前的(28.16±5.73)、(26.43±5.57)、(48.53±5.54)分,差異均具有統計學意義(P<0.05);對照組患者治療后陽性癥狀、陰性癥狀、一般病理評分分別為(14.52±5.43)、(14.21±5.32)、(27.12±5.84)分,均高于治療前的(28.21±5.42)、(26.33±5.82)、(47.62±5.43)分,差異均具有統計學意義(P<0.05)。組間治療前、治療后比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2。

2.3 兩組患者不良反應發生情況比較 研究組不良反應發生率13.75%低于對照組的82.50%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表1 兩組患者臨床療效比較[n(%)]

表2 兩組患者治療前后PANSS 評分比較(,分)

表2 兩組患者治療前后PANSS 評分比較(,分)

注:與本組治療前比較,aP<0.05

表3 兩組患者不良反應發生情況比較 [n(%)]

3 討論

精神分裂癥是臨床常見精神疾病,不僅損害患者身心健康,影響其正常工作及生活,同時一旦疾病無法得到有效控制,部分患者甚至會出現自殘、肇事行為,威脅社會安全[5]。這一疾病發病率較高,近年來其發病率逐年增加,患者需要長期服用藥物或終身用藥來控制病情,因此為了保證臨床治療的安全與有效性,患者依從性為關鍵點。

本次研究結果表明:研究組治療總有效率93.75%與對照組的91.25%比較,差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者治療前后PANSS 評分組內對比差異均具有統計學意義(P<0.05);研究組不良反應發生率低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。利培酮屬于選擇性單氨能拮抗劑,在治療精神障礙與妄想癥上具有顯著的效果,對D2、5HT2受體親和力強,同時對其他受體具有一定的拮抗作用,但長期應用可能會引起椎體外系反應。阿立哌唑屬于非典型性抗精神藥物,可以雙向調節多巴胺(DA)神經系統,同時能夠穩定多巴胺遞質,對D2、5-HT2親和力高,可以有效緩解陰性及陽性癥狀,長期服用可降低精神分裂癥的發生復發幾率,兩種藥物療效相當,但阿立哌唑的不良反應發生率比利培酮低,可能與阿立哌唑長效抑制D2受體有一定的關系,因此更有利于患者的依從性[6]。

綜上所述,精神分裂癥采用阿立哌唑與利培酮治療均具有良好的療效,但從用藥安全、患者依從性方面考慮,一般情況下推薦使用阿立哌唑。