影響兒童特發性面神經麻痹的相關預后分析

沈麗偉 楊斌

( 安徽省兒童醫院神經內科 安徽 合肥 230051)

兒童特發性面神經麻痹是神經內科常見疾病,是因莖乳孔內面神經非特異性炎癥所致[1]。分為中樞性和周圍性。中樞性面癱是指面神經核上行通路任何部位受損都可以引起中樞性面癱,臨床表現為顏面上部的肌肉并不出現癱瘓,面下部肌肉出現癱瘓,即頰肌、口開大肌、口輪匝肌等麻痹,靜止位時該側鼻唇溝變淺,口角下垂,示齒動作時口角歪向健側。周圍性面癱是指特發性面神經麻痹,又稱貝耳麻痹,是指原因不明、急性發病的單側周圍性面神經麻痹,臨床表現為一側面部表情肌癱瘓,即該側額紋消失,眼瞼閉合不全,鼻唇溝消失或較對側淺,示齒時口角偏向健側,有時伴有舌前2/3 味覺消失。具體根據損傷定位的不同[3-4],臨床表現也不同,如莖乳突孔或以下部位受損,臨床表現為面部表情肌運動功能障礙,額紋消失、眼裂增大、鼻唇溝平坦、口角下垂,示齒時口角歪向健側;面神經鼓索和蹬骨肌神經受累,臨床表現面部表情肌麻痹,還伴有舌前2/3 味覺減弱或消失,及聽覺過敏;膝狀神經節受累,巖淺大神經也可受累, 臨床表現為面癱,舌前2/3 味覺喪失,聽覺過敏,淚腺分泌減少或消失。因兒童查體不能完全配合,且年齡小表述不清,許多癥狀不能完全體現。

其中周圍性面癱是兒童周圍神經病變較常見的疾病。本文章通過對我院75例特發性面神經痹住院患者臨床資料及出院后回訪資料,采取多因素Logistic 回歸分析,確定可能影響特發性面神經麻痹預后的相關因素,以提高兒童面神經麻痹臨床治療效果,減少后遺癥。

1.資料與方法

1.1 一般資料

2018 年1 月—2019 年8 月,在安徽省兒童醫院神經內科住院治療的面神經麻痹患兒75 例,其中男性40 例,女性35 例;左側面癱39 例,右側面癱36 例;治療預后好的有62 例(3 個月內完全恢復),治療效果不佳的有13 例(3 個月未完全恢復)。

特發性面神經麻痹診斷標準[2]:患側額紋消失或變淺,皺眉不能,眼裂閉合不全,患側鼻唇溝變淺或消失,哭笑或示齒時口角向健側歪斜,根據損害部位不同可有淚腺、唾液腺分泌障礙,部分味覺消失。

納入標準:(1)符合特發性面神經炎診斷標準;(2)無其它神經系統損害;(3)頭顱影像學無異常。

排除標準:繼發于其他疾病的周圍性面癱。

1.2 研究方法

對確診的75 例特發性面神經麻痹患兒進行回顧性分析,主要包括年齡性別、發病季節、受累面頰部位、治療前發病時間、治療手段。對治療3 個月后患兒進行電話隨訪,確定有可能影響兒童特發性面神經麻痹的相關因素。

1.3 預后評定

預后好組:臨床癥狀消失,雙側面紋對稱:雙側額紋對稱、雙眼瞼閉合有力、雙側鼻唇溝對稱、示齒或哭笑時無口角歪斜,無腺體分泌異常。

預后差組:臨床癥狀部分改善或無明顯改善。

1.4 統計學方法

對所有收集的數據資料認真復核,根據不同的計量和計數不同采取不同的檢驗學方法。采用SPSS19.0 統計軟件進行分析。單因素分析 采用χ2檢驗,多因素采用非條件多Logistic 逐步回 歸分析,變量淘汰采用條件似然比法。顯著性水平α=0.05。

2.結果

2.1 兩組臨床資料比較

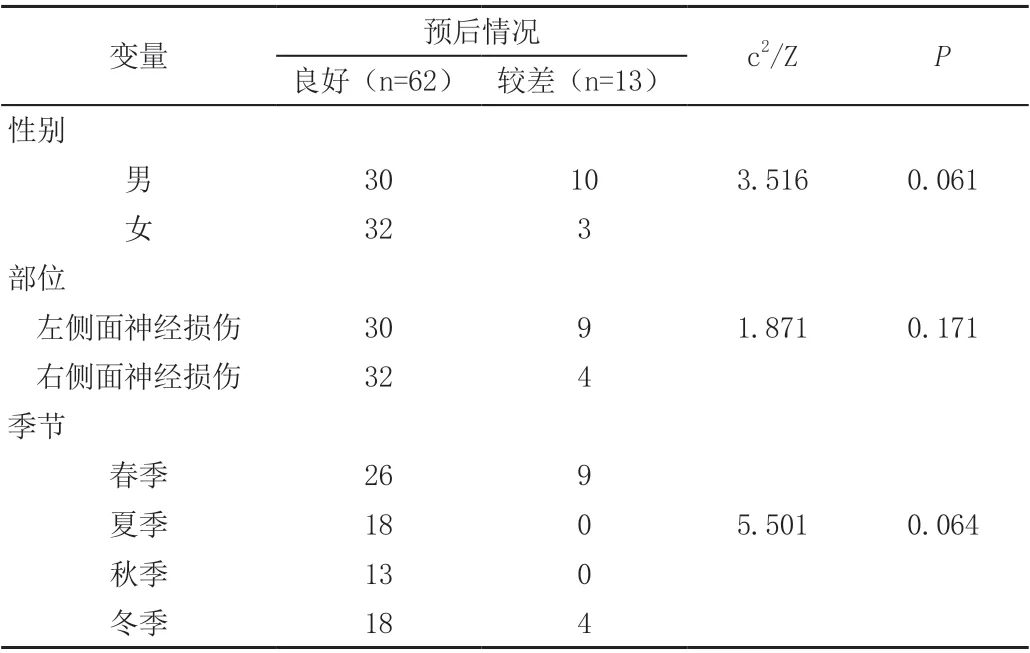

在本實驗收集的75 例特發性面神經麻痹的患兒中,預后良好62 例(82.7%),預后差組13 例(17.3%),兩組在年齡、性別、發病部位、發病季節差異均無統計學(P >0.05),見表1。

表1 兩組臨床資料比較

2.2 影響患者預后的多因素分析

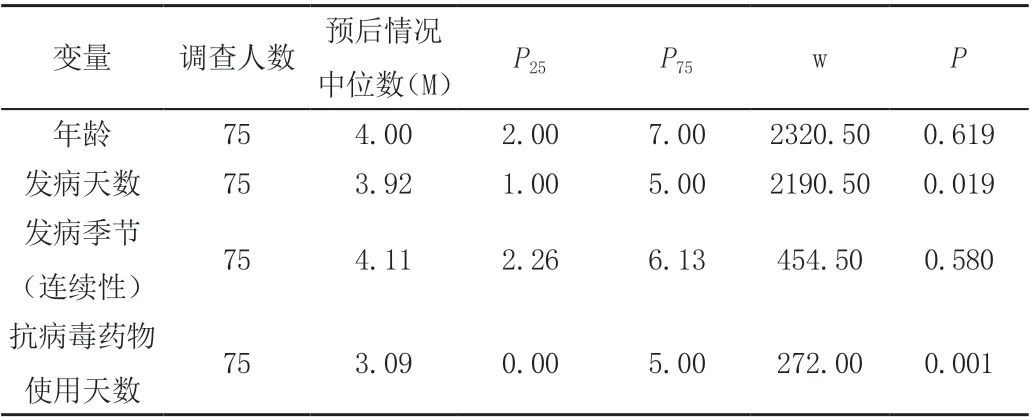

對患者的發病年齡、發病天數、發病季節、抗病毒藥物使用天數進行連續性變量檢驗,發現特發性面神經炎的發病天數(P <0.05)和抗病毒藥物使用天數(P <0.05)對于疾病的預后,差異有統計學意義;余觀察指標對于預后差異無統計學意義(P >0.05)。詳見表2。再次通過Logistic 回歸分析證明發病天數和抗病毒藥物使用天數對于特發性面神經炎的預后是有影響的。詳見表3。

表2 影響特發性面神經炎的效果因素分析

表3 發病天數和抗病毒藥物使用天數對預后影響的Logistic 回歸分析

3.討論

特發性面神經是神經內科常見的疾病,男女均可發病[5],男性多于女性,患者預后多與年齡有關,青少年和兒童的預后優于老年人[6]。所以大部分特發性面神經炎的兒童患者預后良好,這與本研究收集數據相符合,預后良好62 例(82.7%),預后差組13 例(17.3%)。

面神經麻痹發病機制主要見于病毒感染[9],其中單純皰疹病毒感染是面神經麻痹最常見的病因,Dodge 等臨床研究發現特發性面神經麻痹的患者通常并發單純皰疹病毒的感染,提出單純皰疹病毒可能會導致特發性面神經麻。其發病原理為由于病毒直接或間接感染神經髓鞘后導致其局部損傷或壞死從而激活免疫系統參與發病機制[7-8]。結合本實驗,在地塞米松抗炎的基礎上,抗病毒使用時間越長其預后相對越好(OR=0.597,P <0.05),這提示抗病毒時間是影響預后的獨立因素。

特發性面神經麻痹多為急性起病,癥狀在數小時至數天內達到高峰,及時有效的治療可以減輕后遺癥的發生。特發性面神經麻痹近期主張治療為抗病毒、減輕神經水腫、改善局部血液循環、促進神經修復[10]。如若發病早期能得到恰當的治療,可見減輕神經損害,減少后遺癥的發生。根據本實驗研究表明,治療前的發病時間越長,對其遺留后遺癥的可能性越大(OR=1.434, P <0.05),也就是說,治療前發病天數是影響預后的獨立因素。

綜上所述,兒童特發性面神經麻痹是神經內科常見病,其發病與患兒年齡段,性別、季節無明確相關性。治療前發病天數和抗病毒時間是影響兒童特發性面神經麻痹預后的獨立危險因素。針對影響預后的相關因素,面神經麻痹的患兒應及早接受治療,并在抗炎、營養神經的基礎上抗病毒治療,這有利于提高臨床療效和減少后遺癥。