彈性螺釘內固定治療下脛腓聯合分離的臨床效果觀察

劉宇河 溫超海 林世榮 梁科友 羅軍 呂幀賢 王強

(玉林市中西醫結合骨科醫院 廣西 玉林 537000)

下脛腓聯合也稱為下脛腓關節,下脛腓聯合對于踝關節穩定性來說起到相當重要的作用,同時也對人體重量的傳導意義重大,由此可見下脛腓聯合對于人類的行走有著相當重要的作用。據相關文獻報道,下脛腓聯合分離在踝部損傷中比較常見,約占踝部損傷的1%~11%[1]。下脛腓聯合分離多由于足踝部受到強烈外翻、外旋暴力所引起,強烈暴力使得下脛腓聯合韌帶斷裂或韌帶附著部骨塊撕脫,從而導致下脛腓聯合分離,下脛腓聯合分離會引起下脛腓間隙增寬、距骨外旋或距骨側方移位,在受傷早期如果處理不合理不及時,踝關節解剖關系復位不對或下脛腓聯合分離漏診,很容易引起踝關節解剖關系紊亂及踝關節的不穩定[2],從而引起踝關節長期慢性疼痛,并引起遠期創傷性關節炎等并發癥的發生。因此,積極準確有效固定下脛腓聯合分離,恢復踝關節正常的解剖結構,維持踝關節穩定的生物學環境,預防術后并發癥的發生對踝關節功能恢復具有重大意義。本研究在原有鈦合金皮質骨螺釘的基礎上,自制發明彈性螺釘墊片內固定治療下脛腓聯合分離,為目前臨床骨科治療下脛腓聯合分離提供一種更加理想的治療方法,現報告如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選取2014 年4 月—2018 年10 月本院足踝科收治的60 例下脛腓聯合分離患者,按照隨機數字表隨機分為治療組30 例,采用彈性螺釘內固定治療;對照組30 例,采用常規鈦合金皮質骨螺釘內固定治療。治療組30 例,其中男性患者17 例,女性患者13 例,年齡19 ~73 歲,平均(38±6.53)歲,受傷時間2~18h,平均(4.2±1.4)h,車禍受傷8 例,高處墜落受傷12例,運動扭傷5 例,摔倒受傷5 例;對照組30 例,其中男性患者19 例,女性患者11 例,年齡20 ~71 歲,平均(38±6.21)歲,受傷時間1.5 ~19h,平均(4.5±1.5)h,車禍受傷9 例,高處墜落受傷10 例,運動扭傷5 例,摔倒受傷6 例。兩組間比較性別、年齡、受傷時間、受傷原因,差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。

1.1.1 病例納入標準 納入標準包括:①外傷引起并通過X線片及CT 檢查診斷為下脛腓聯合分離的新鮮損傷的患者(部分患者合并踝部骨折);②排除合并病理性骨折患者;③排除開放傷以及血管和神經傷;④無嚴重骨關節炎、類風濕性關節炎和骨質疏松等疾病;⑤有可靠的聯系方式且愿意配合隨訪和復診的術后患者。

1.1.2 病例排除標準 病例排除標準包括:①不符合上述納入標準患者;②不愿配合隨訪、復診以及隨訪時已經死亡的患者;③合并心腦肺腎等嚴重器質性病變、焦慮抑郁等精神疾病的患者;④伴有重大傳染病如:HIV、梅毒、結核活動期患者;⑤隨訪時間<8 個月的術后患者。

1.2 治療方法

對照組:全身麻醉成功后,予常規消毒、鋪巾,使踝關節背屈5 ~10°,使用配套鉆頭,在距踝關節水平上約2.5cm 與踝關節面平行處,由后向前傾斜25°~30°方向由腓骨向脛骨方向鉆孔,直至對側皮下。術中應注意保護大、小隱靜脈及腓腸神經等重要組織,經探針確認無誤后,將一到兩枚常規鈦合金皮質骨螺釘擰入固定,術中借助C臂機及時調整螺釘擰入的深度。術后應避免患足負重活動,指導患者行踝關節屈伸功能康復鍛煉,3 個月后取出下脛腓聯合固定螺釘。

治療組:方法、步驟及所用拉力螺釘基本同對比組,但是在腓骨端鉆孔孔徑比螺釘大,脛骨端跟螺釘正常大小一致,同時放置自制彈性螺釘墊片(使用常規空心螺釘,用大力剪剪開一側并打開,形成彈性墊片),術后應避免患足負重活動,指導患者行踝關節屈伸功能康復鍛煉,術后3 個月復查骨折端愈合后可負重行走。

1.3 觀察指標

對比兩組手術時間、術中失血量、術后住院時間、術后住院費用、術后下脛腓關節間隙、術后骨折愈合時間、術后內固定物是否在位(或斷裂)、術后是否并發創傷性關節炎及術后8個月踝關節功能評分等指標差異。參照美國足踝外科協會(AOFAS)對術后患者踝關節功能活動進行評分。

1.4 療效判定標準

參照美國足踝外科協會(AOFAS)對術后患者踝關節功能活動進行評分[3],見表1。

表1 兩組應用AOFAS 評分評價療效標準

1.5 統計學方法

對本次研究中所收集、記錄的數據均采用SPSS19.0 統計軟件進行分析、處理,計數資料用[n(%)]表示,組間對比用卡方檢驗;計量資料用均數±標準差(±s)表示,組間對比用t 檢驗;據P <0.05 為差異有統計學意義。

2.結果

所有術后患者均獲得隨訪,隨訪時間為8 ~12 個月,平均9.2 個月。

2.1 對比兩組手術時間、術中失血量、術后住院時間和住院費用

治療組在手術時間、術中失血量、術后住院時間和術后住院費用指標上顯著優于對照組,差異具有統計學意義(P <0.05),見表2。

表2 兩組手術時間、術中失血量、術后住院時間和住院費用比較(±s)

表2 兩組手術時間、術中失血量、術后住院時間和住院費用比較(±s)

術中失血量(ml)組別 例數 手術時間(分)術后住院時間(d)術后住院費用(萬元)治療組 30 62.32±6.51 35.2±5.8 13.5±2.1 0.8±0.2對比組 30 78.41±7.64 68.6±6.3 18.4±3.5 1.1±0.3 t - 8.780 21.363 6.575 4.557 P - 0.000 0.000 0.000 0.000

2.2 對比兩組術后下脛腓關節間隙、骨折愈合時間、內固定物是否在位、是否并發創傷性關節炎

治療組術后骨折愈合時間明顯優于對照組(P <0.05),差異具有統計學意義,見表3。

表3 兩組術后下脛腓關節間隙和骨折愈合時間比較(±s)

表3 兩組術后下脛腓關節間隙和骨折愈合時間比較(±s)

組別 例數 下脛腓關節間隙(mm) 骨折愈合時間(d)治療組 30 3.74±0.35 58.21±1.43對比組 30 3.92±0.42 79.46±1.65 t 1.803 8.653 p>0.05 0.000

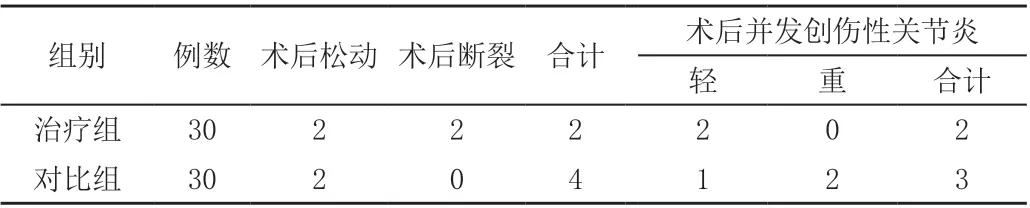

兩組內固定和并發創傷性關節炎情況,差異無統計學意義,見表4。

表4 兩組內固定和并發創傷性關節炎情況

2.3 兩組術后8 個月踝關節功能優良率比較

治療組在術后8 個月踝關節功能指標上優于對照組,但兩組對比無顯著差異(P >0.05),見表5。

表5 兩組術后8 個月踝關節功能優良率(例)

2.4 可行性和安全性進行分析

本次研究在原有鈦合金皮質骨螺釘的基礎上,為順應下脛腓聯合屬于微動關節這一生物力學特性,而自制發明彈性螺釘墊片內固定治療下脛腓聯合分離,在起到堅強固定的同時,還可以允許下脛腓之間存在一定程度上的微動,這更加符合下脛腓聯合的生理功能。在治療期間,治療組均未發現有感染、斷釘、螺釘松動等不良事件發生,且在術后隨訪過程中,治療組也均未發現有斷釘現象發生,僅有2 例出現螺釘松動。

3.討論

踝關節損傷在日常生活、工作、運動中較容易發生,也是骨科的一種常見疾病。據Kellett[4]報道,有約23%的踝關節骨折和5%~10%的踝關節扭傷可造成下脛腓聯合分離。在受傷早期,如果處理不當或處理不及時,踝關節解剖關系復位不對或下脛腓聯合分離漏診,很容易引起踝關節解剖關系紊亂及造成踝關節的不穩定,從而引起踝關節長期慢性疼痛,并引起遠期創傷性關節炎[5]等并發癥的發生。下脛腓關節有其特殊的生物力學環境,在人體運動的同時,下脛腓聯合可以隨著人體的運動而產生前后、上下、內旋以及外旋的復合運動,由此可見,下脛腓聯合是一種微動的彈性關節。因此,積極準確有效固定下脛腓聯合分離,恢復踝關節正常的解剖關系,修復踝關節穩定的生物學環境,可以預防踝關節創傷性關節炎的發生,對踝關節功能的康復具有重大意義。目前臨床上,下脛腓聯合分離屬于關節內損傷,首選的治療方法是手術治療:切開復位內固定,以修復下脛腓聯合原本的生物力學環境,恢復踝關節的穩定性。手術治療內固定物的選擇多種多樣,包括下脛腓帶鉤鋼板、骨栓、紐扣縫線系統、松質骨/皮質骨螺釘、可吸收螺釘以及克氏針等。螺釘固定是目前常用的固定方法,能使下脛腓聯合分離得到堅強固定,但螺釘固定一方面打破了下脛腓聯合分離的生物學環境,另一方面存在螺釘斷裂、負重活動時間推遲、需二期手術取出、容易并發遠期創傷性關節炎等缺點。紐扣縫線系統優勢在于屬于一種彈性固定,較之螺釘固定,前者能允許患者早期下地負重活動,且其內固定斷裂失效的風險較螺釘固定明顯要低[6-7],但該技術對操作者水平要求較高,且材料費用極高,同時也存在脛骨側紐扣容易下沉、下脛腓聯合復位易丟失、引起軟組織感染等風險[8],在一定程度上限制了其在臨床上的推廣應用。近年來興起的骨膜移位術和短肌腱移位術,在治療下脛腓聯合方面均取得令人較為滿意的療效,相比于后者,前者更具有優勢,具有手術操作靈活,創傷小,術后可早期負重活動,踝功能恢復快等優點[9-11],但這兩種治療方式對術者要求較高,且有一定適應征,故在臨床應用中均受到不同程度的限制。

基于此,本次研究在原有鈦合金皮質骨螺釘的基礎上,為順應下脛腓聯合屬于微動關節這一生物力學特性,而自制發明彈性螺釘墊片內固定治療下脛腓聯合分離,在起到堅強固定的同時,還可以允許下脛腓之間存在一定程度上的微動,這更加符合下脛腓聯合的生理功能。使用此治療方法有以下優點:①目前臨床上對于下脛腓聯合分離的傳統治療主要是以單純的鈦合金螺釘固定為主,由于下脛腓聯合屬于微動關節,術后3 個月需二次手術取出下脛腓聯合固定螺釘,否則會出現下脛腓聯合螺釘斷裂,本研究將對這一難題進行研究分析,研究發明彈性螺釘內固定,術后無需取出下脛腓聯合螺釘。②術后可早期進行功能鍛煉,從而減少了關節僵硬等術后并發癥。③減少患者因多次手術帶來的創傷,使病人早日康復,減輕患者的負擔,為下脛腓聯合分離的治療提供一種操作簡便,療效滿意、廉價的治療方法。

通過本次研究,觀察治療治療組術后8 個月踝關節功能優良率為86.7%,高于對照組的76.7%,但差異不具有統計學意義。在手術時間、術中失血量、術后住院時間、術后住院費用、術后骨折愈合時間指標上,治療組明顯優于對照組,差異具有統計學意義(P <0.05)。

本研究不足之處:①納入本研究的病例數相對較少;②隨訪時間不夠長,不能從長遠角度來客觀評價該治療手段的療效;③本研究并未將下脛腓聯合分離和踝關節骨折各類型一同進行分析,對能影響術后下脛腓聯合分離功能恢復的關鍵因素仍有待加強研究。

綜上所述,彈性螺釘內固定治療下脛腓聯合分離為順應其這一生物力學特性而制定,具有操作簡便,創傷較小,固定牢固,并發癥少,無需二次手術取出,術后即可早期進行功能鍛煉等優點,還能縮短手術時間,減少術中出血量,減少患者住院時間和費用,且康復快,療效滿意,值得在臨床中應用。