太行深山里的紅色廣播電臺

張昆明

1947年3月29日晚,太行山涉縣沙河村一間普通平房內,晉冀魯豫軍區通訊三處副處長王士光、邯鄲新華廣播電臺臺長常振玉、播音員余鳴久等人正守在電臺旁,焦急地等待著延安新華廣播電臺的播音,因為中共中央將一項艱巨的任務交到了他們身上。

艱巨的接替任務

延安新華廣播電臺于1940年12月30日開始第一次正式播音:“鐺……鐺……鐺……剛才最后一響是上海時間19點整,延安新華廣播電臺XNCR現在開始播音,請記住,我們的頻率是波長61米,周率4940千周……”這是中國共產黨在延安創建的第一座廣播電臺。電臺呼號為“XNCR”,“X”是當時國際規定的中國無線電臺呼號的英文字母,“NCR”是“新中國廣播”英文“New Chinese Radio”的縮寫。

無論是抗戰時期,還是解放戰爭期間,這個由中國共產黨創建的第一個紅色電臺,面向國內外聽眾,深入宣傳中共的工作路線、方針和政策,傳播根據地的信息,像一名傳遞真理的使者,讓人們看到了黑暗中的光芒,被國民黨統治區的聽眾稱之為“茫茫黑暗中的燈塔”,團結了眾多愛好和平、反對戰爭的國內外同胞。

1946年6月,蔣介石撕毀“雙十協定”,全面內戰爆發。11月,國共談判破裂,和平談判大門已被蔣介石關閉,而延安方面也對此做好了準備。12月底,延安給晉冀魯豫、晉察冀、晉綏解放區發電:蔣介石將要大舉進攻延安,延安廣播電臺播音不能中斷,要設立后備電臺,抓緊做好接替廣播的準備工作。

1947年3月,國民黨胡宗南部集結20多萬大軍,進攻陜甘寧邊區,毛澤東等人不得不暫時撤離延安。而延安新華廣播電臺為躲避敵人,也遷至了陜北瓦窯堡(今子長縣),并于3月21日改名為“陜北新華廣播電臺”,播出時間僅限于晚間。

考慮到一旦電訊中斷,新華社的發稿也將停頓,中共中央宣傳部部長陸定一給晉冀魯豫中央局宣傳部發電:“中央決定暫時撤離延安,各根據地只有晉察冀和你區有廣播電臺可以接替……除重要文章和重要消息由中央編寫或審查后發你們播出外,日常電臺口播和新華社文字廣播全由你們接替。”不久,中央宣傳部又給晉冀魯豫軍區去電,告知其晉察冀軍區由于發電設備受損,已無法按計劃接替電臺。于是,接替陜北新華廣播電臺播音的任務便落在了晉冀魯豫軍區通訊三處副處長王士光帶領的邯鄲新華廣播電臺(以下簡稱邯鄲電臺)身上。

王士光,祖籍天津,1915年出生于北京,1938年加入中國共產黨,曾在天津從事秘密電臺工作。先后擔任晉察熱遼軍區無線電中隊機務主任、晉察冀軍區無線電大隊教育股股長兼無線電訓練隊隊長、八路軍前方總部通信三科材料股股長等職,具有豐富的電訊工作經驗。

自從接到任務以來,王士光他們每晚都注意收聽陜北電臺的播音。然而就在3月29日晚,陜北電臺并沒有像往常一樣按時播出。行事敏銳的王士光馬上意識到,陜北電臺可能出現問題,被迫停播了,必須馬上接替。可是,當時既未接到上級指示,也沒有收到陜北電臺的稿件,如果層層請示,恐怕就得好幾天,當下應該怎么辦?是等待中央的指示還是立刻主動接替陜北電臺播音?“決不能讓黨中央的聲音中斷!”王士光與身邊同事們商議后,果斷作出決定:立刻接替陜北電臺廣播。

但是因為手頭沒有播報稿件,只能暫時宣布電臺出現了故障。于是在接下來10幾分鐘的時間里,邯鄲電臺播音員柏立在電臺里反復口播:“陜北廣播電臺XNCR,由于機器發生故障暫停播音,明天再見……”當晚,邯鄲電臺臺長常振玉等人連夜組織稿件,以備第二天晚上能夠接替陜北電臺正常播出。

3月30日晚7點整,王士光等人會集在電臺旁。在播音員的操作下,先是按照慣例,播出了反映解放區大生產運動的歌曲《兄妹開荒》,接著連呼三遍:“陜北新華廣播電臺XN-CR。”爾后,開始正式播放新聞和其他節目。

從此,從涉縣沙河村發出的這個紅色電臺聲波,正式接替了陜北新華廣播電臺的播出任務。

來之不易的廣播電臺

在物資拮據的年代,八路軍的電訊器材也來之不易。說起邯鄲電臺的建立及設備籌備過程,著實經歷了一番曲折。

1945年12月,國民黨空軍派遣一架飛機空運兩部歸航臺(放置在已知地點,可在航空或者航海方面進行定位的無線電發射裝置),準備安裝在河南焦作附近的機場,用于加強空中飛機導航,便于軍機往來運輸。但敵人不知道的是,該機場已被八路軍占領,敵機降落后,飛行員當場被民兵俘獲,這兩部歸航臺也被繳獲。

當時八路軍非常缺乏電訊器材,得到俘獲國民黨飛行員和繳獲重要電子設備的消息后,八路軍前方總部參謀長滕代遠立即指示通信三科材料股股長王士光派人將這兩部歸航臺運到麻田。

當王士光仔細檢查兩部歸航臺各零部件完好后,當即提出了兩種改裝方案:一是改裝成兩部短波發報機,供部隊通信使用:另一個方案是改裝成兩部廣播發射機。

八路軍前方總部使用的發報機功率較小,如果將歸航臺改裝成發報機,功率增大,會提高發報質量和水平。但是也有一個缺點,發射機、汽油發電機笨重,攜帶不便,信號功率大,也極易引起敵人注意,引來敵機偷襲。但若將兩部歸航臺改裝成短波和中波廣播發射機,可以改變太行山沒有廣播的局面,利用電臺廣播這種“特殊武器”,對國統區和戰場的官兵加強政治宣傳。

在兩種方案中,王士光建議采取第二種。當時八路軍已有加強電信設備生產的計劃,滕代遠聽了有關人員匯報,同意王士光的意見,認為將歸航臺改裝成廣播發射機更好。于是,滕代遠給通信三科材料股劃撥發了幾部金屬加工機床,組建起了電信工廠。王士光對發射機的設備和數據進行詳細分析計算后,制定出歸航臺改裝廣播電臺的設計方案。

1946年初,隨著戰爭形勢變化,王士光和裝配科、材料科、電信工廠的人搬到邯鄲峰峰煤礦附近的街兒莊。在這里,他帶領技術人員,開始了廣播電臺設備的改裝工作。將飛機歸航臺改裝成廣播電臺,其中的工作量要比改裝成發報機大得多,這需要制造調制器、天線調諧箱、語言放大器等播音控制設備,架設短波和中波發射天線、接收延安臺的定向接收天線等。

由于缺乏零件和設備,王士光他們在改裝中頗費周折。改裝電臺用的電子管和零部件有些是歸航臺本身配套的,有些是從飛機殘骸上拆下來的,有些是庫存產品,還有一些零件根本沒有,只能自己動手研制。在制造零件過程中,用的鋼鐵材料是八路軍破壞敵人鐵路時搬回來的鋼軌,銅材是從民間搜集來的銅元、麻線和繳來的銅線;電鍍用的純銀電極是用銀元電解提純而成:鋁皮是用飛機蒙皮碾平,鋁板是將飛機殘骸的鋁鑄成坯,再用銑床銑成:電表是用從飛機上拆下來的電壓表、水溫表改裝而成。可以說,廣播電臺改裝工作十分不易。

1946年5月,在王士光的帶領下,兩部廣播發射機改裝完成,并在街兒莊進行試播音。從各地反饋回來的情況看,電臺播出效果不錯。遠在延安的廣播電臺在一次播音結束后,呼叫邯鄲電臺,告訴王士光等人,在延安收聽到的邯鄲電臺短波臺聲音良好,這讓王士光他們十分振奮。

接下來,從5月初到6月中旬,王士光他們使用這個靠著利用歸航臺儀器改裝而來的廣播電臺,每天轉播延安電臺廣播兩小時,并從報紙上選出社論短評和新聞,進行1小時試驗播音,這讓紅色太行山第一次有了自己的廣播電臺。

太行山里的廣播電臺

邯鄲電臺的運行并不順利,正當電臺準備開始正式廣播時,蔣介石為了打通平漢路,對邯鄲發起了軍事行動,邯鄲軍民積極備戰。為了掩護電臺的裝備和設施的安全,1946年5月,晉冀魯豫中央局要求試播中的邯鄲電臺隨同裝配科、材料科和電信工廠,一同搬遷到涉縣東北22.5公里處的沙河村。

為了讓邯鄲電臺順利辦下去,王士光找到了晉冀魯豫中央局宣傳部副部長張磐石,提出了3點建議:一是希望盡快派一位廣播電臺臺長主持電臺工作,二是希望指定專人負責節目編輯工作,三是建議明確邯鄲電臺由晉冀魯豫中央局宣傳部領導。張磐石有點為難,宣傳部事務繁雜、人手少,況且,對電臺技術,他們也是一竅不通。于是,張磐石提出,宣傳部這邊的人不懂廣播電臺技術,最好還是由軍區三處管理。

王士光又跟張磐石商量,前方收聽邯鄲電臺的播音后,反響不錯,發揮了廣播電臺的作用,可以鼓舞根據地抗戰軍民信心,并對蔣管區和蔣軍官兵加強政治宣傳攻勢。在電臺維護技術上,三處的同志會抽調出人員負責到底,但是新聞稿件編輯和電臺節目播出方面,只能請宣傳部的人領導。

張磐石將王士光的建議匯報給了鄧小平、劉伯承。不久,中央局宣傳部研究決定,抽調宣傳部教育科科長常振玉擔任臺長,并選派余銘久、于韻琴兩位同志做播音員。

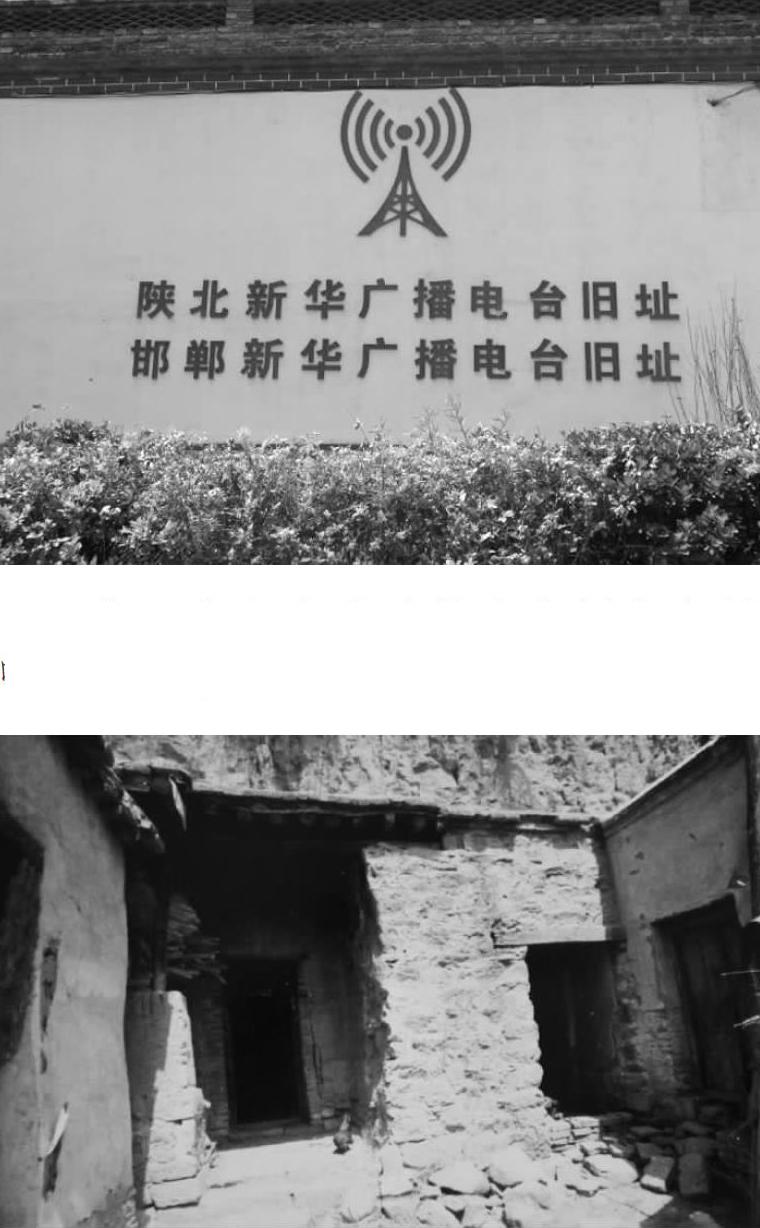

1946年6月,王士光、常振玉等人帶著設備,搬遷到涉縣沙河村,迅速開展建臺工作。他們選中了沙河村一座面積較大的窯洞,將一孔相對大的窯房改裝成大播音室,用于播出戲劇、音樂會等節目。在這座房間的東側,隔出小半間,安裝上了播音控制設備和電唱機。在房屋后挖了兩孔窯洞,作為小播音室和發射機房。在兩個播音室里,地上鋪上地毯,墻壁上釘上毛氈,天花板上釘上白土布,作為吸音材料。為防止敵機轟炸襲擊,王士光他們還在窯洞前用條石砌了一道防護墻,做好了防空準備。

電源是個大問題,王士光想辦法找來兩臺舊汽車發動機,改裝后用木炭代替汽油作燃料,帶動發電機供電。電臺機務科的同志組織民工進山燒木炭供發電機使用,但是這種發動機運行并不穩定,一旦出現故障,需要用汽油發電機應急。而各類物資奇缺,汽油不多,也無法做到充足供應。

經過3個月的艱苦籌備,1946年9月1日,邯鄲電臺正式播音。在每晚6點到8點期間轉播延安廣播電臺的節目,轉播前后各l小時播出本地節目,包括重要新聞、本地新聞、前方戰況等。但是,因為電源無法保障,到了10月中旬又不得不停播,停播后,王士光集中人力、物力,解決電源問題。

1946年9月底,上級從峰峰煤礦調配了一臺鍋爐和一臺蒸汽機,將其運到沙河村,計劃建個鍋爐房。在建造中,王士光他們因地制宜,用石頭砌了一個半地下室的鍋爐房。為了不被特務和敵機發現,他們在房頂鋪上土,種上草。直立的高煙筒容易暴露目標,他們就利用地形,沿著山坡修了一條10米長的煙道,最后加上兩三米高的鐵煙筒。因為煙筒矮、煙道長,必須加裝抽煙泵,王士光他們又想了一個辦法,讓一部分蒸汽從煙筒里吹出,代替了抽煙泵。就這樣,利用土辦法,王士光他們解決了電源問題。

經過王士光、常振玉、周敬先、王景訓、辛亮、余銘久、柏立、祝敬迓、張生意、藺法先等十幾位同志的共同努力,1946年12月15日,邯鄲電臺正式恢復播音,并應前方和蔣管區人員來電來信要求,播音時間增加到了5個半小時。

1947年3月,王士光等人接到接替延安新華廣播電臺的任務后,決定將中波臺改裝成短波臺,代替延安電臺,另一部仍作為邯鄲電臺。改裝最困難的是需要一塊調頻合適的石英晶體。石英晶體是從之前繳獲的飛機上拆下來的,可是沒有精密的加工設備,王士光便用金剛砂,一邊磨薄,一邊測試,最終磨出了需要精密儀器才能磨出的合適晶體。改裝后的兩個電臺可以互為后備,一臺壞了,也不至于影響延安臺和邯鄲臺播出。

3月30日,邯鄲電臺正式接替陜北電臺。5月,新華通訊總社和陜北電臺的一些人員又陸續趕到沙河村。于是,邯鄲電臺既面對本區,又面向全國進行宣傳,既播發新華社新聞稿件和社論,也播放針對國統區、國民黨軍的廣播節目。從此,紅色電波從小小的太行山傳播至廣闊的中國大地。

紅色電訊事業的功臣

邯鄲電臺順利接替陜北電臺后,國民黨的測向機也沒閑著,很快就通過電波偵測到了陜北電臺在晉東南地區。可是,敵人始終想不明白:中共的陜北電臺怎么可能一夜之間就從陜北跳到晉東南呢?

測向臺的人對機器的測試結果有些懷疑,他們擔心,如果據實上報,上級不但不會信,還會以“謊報軍情”獲罪。依照常規,建立廣播電臺,需要有機房和動力設施,目標大,容易發現。國民黨的偵察機在晉東南一帶來回飛行,并沒有發現地面存在廣播發射臺的跡象。于是,國民黨的偵測人員便向上級報告稱,中共電臺在延安西北定邊,并派出飛機,前往定邊狂轟濫炸一番,之后事情也就不了了之。

邯鄲電臺接替陜北電臺播出后,邯鄲臺的廣播也沒有中斷。同一個臺址播送出兩個電臺的聲音,從各地反映的收聽結果來看,兩臺聲音都很好,而且陜北電臺的播出效果和過去沒有差別,這讓王士光他們十分欣慰。

毛澤東轉戰陜北時,隨身攜帶著一個裝著干電池的收音機,經常收聽陜北電臺、邯鄲電臺的廣播。他對晉冀魯豫軍區電臺順利接替陜北電臺廣播一事,很是滿意。后來,劉伯承、鄧小平、董必武、陳毅等軍隊領導人也特地趕到沙河村電臺播音駐地,視察工作并看望電臺工作人員,肯定了王士光一行人艱苦創業、勇于負責的精神。董必武稱贊道:“你們的廣播是戰斗號角,起的作用很大呀!”陳毅說:“我們在前方浴血奮戰,你們在后方嘔心瀝血廣播,都是為了打敗蔣介石。”劉伯承則提出希望:“我希望你們好好工作,保證部隊每天能聽到你們的聲音。”

1947年8月,為表彰邯鄲新華廣播電臺有功人員,晉冀魯豫中央局、軍區司令部、軍區政治部聯名給王士光記特等功一次,并獎給王士光“特等功臣”錦旗一面、“人民功臣”銀質獎章一枚:同時,其他一些電臺同志也分別被授予“人民功臣”銅質獎章或錫質獎章。

1948年5月,按照上級指示,陜北新華廣播電臺由涉縣沙河村遷至平山縣陳家峪,1949年3月又遷至北平。3月23日,邯鄲新華廣播電臺光榮的完成了它的使命,奉命停播。

如今,在涉縣沙河村,作為邯鄲新華廣播電臺舊址的窯洞依然存在,透過窯洞里的痕跡,后人依然能感受到,當年老一輩革命戰士是如何在太行深山里艱苦戰斗、生活和工作的,當年的紅色新聞電波是如何飛出太行深山,向全中國發出最響亮的聲音,讓人振奮,給人希望的。