長三角城市生態效率的地區差異與空間收斂

楊桐彬 ,朱英明 ,王 念 ,周 波

(1.南京理工大學 a.經濟管理學院;b.江蘇產業集群研究基地,江蘇 南京 210094;2.南京航空航天大學 經濟與管理學院,江蘇 南京 211106)

一、引言及文獻綜述

長三角地區三省一市(江蘇、浙江、安徽、上海)經濟社會發展成效顯著,經濟總量占到全國近1/4,是中國經濟最具活力、開放程度最高、創新能力最強的地區之一。但是,長期粗放式的經濟增長方式使長三角地區付出了巨大的資源與環境代價(畢軍等,2009)[1]。2019年12月《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》正式印發,其中強調三省一市要圍繞“生態環境”等重點領域展開合作,生態環境一體化發展將是未來長三角區域一體化進程中的重要維度。因此,提升長三角地區整體生態效率,縮小地區內部生態效率差距,成為長三角區域一體化進程中的必然選擇。目前來看,無論是經濟社會發展,抑或是生態環境保護,上海均處于領先水平,江蘇和浙江緊隨其后,安徽則相對落后。而這種地區內部發展的不平衡,降低了長三角地區生態效率的整體水平。通過改善生態效率空間分布的非均衡性,實現低水平區域生態效率向高水平區域收斂,是提升長三角地區整體生態效率的可行路徑。因此,在長三角區域一體化背景下,研究長三角生態效率的地區差異與空間收斂,對于促進地區內部縮小生態效率差距,助力長三角生態環境一體化發展,具有重要的現實意義。

目前對生態效率的研究涉及內涵特征(Eller?brock and Young,1994)[2]、評價方法(Dahlstrom and Ekins,2010)[3]、地區差異(Liet.al,2018)[4]、影響因素(Ma et.al,2018)[5]等多個方面。生態效率是一定時期內經濟增長與環境負荷的比值,學者普遍將資源消耗與環境污染作為投入指標,經濟增長與社會發展作為產出指標,衡量區域生態效率水平(Sepp?l?a et.al,2010)[6]。評價方法主要有比值評價法、生態足跡法、綜合評價法等(黃雪琴和王婷婷,2015)[7]。其中,綜合評價法可以全面反映資源環境與經濟社會之間的協調發展關系,具有較強的解釋力,得到廣泛應用(郭存芝等,2016)[8]。同時,較多學者在建立綜合評價指標體系后,使用層次分析法、主成分分析法、DEA等方法測度區域生態效率(屈小娥,2018;刑貞成等,2018)[9-10]。

在生態效率測度的基礎上,學者進一步研究生態效率的地區差異和影響因素。屈小娥(2018)研究發現中國區域生態效率呈現“東—中—西—東北”的梯度遞減格局,經濟發展水平、環境規制、結構變動、對外開放和城鎮化水平等因素是影響生態效率變動的主要因素[9]。由于中國區域差異明顯,較多學者針對不同地理單元,對區域生態效率進行更為細致的研究。例如,長江中游城市群(羅能生等,2018)[11]、京津冀城市群等(何硯和趙弘,2018)[12]。同時,由于長三角地區經濟社會發展與資源環境之間的矛盾日益凸顯,近年來針對長三角地區生態效率的研究逐步增多(畢斗斗等,2018)[13]。

本文將長三角地區劃分為五大生態區,借鑒現有文獻,首先構建包含能源與環境投入和經濟與社會產出的綜合指標體系,利用熵值法和DEA方法測度2005-2018年長三角地區41個城市的生態效率。進而使用Dagum基尼系數方法測度生態效率的地區相對差異,并按子群分解的方法將其分解為區域間、區域內和超變密度三部分,以揭示其差異來源。其次,采用變異系數法和空間杜賓模型,檢驗長三角地區生態效率的σ收斂、β收斂和俱樂部收斂,深入分析生態效率差距的演變趨勢。最后,提出促進長三角生態環境一體化的政策建議。

二、研究方法與數據來源

(一)研究方法

1.熵值法與DEA方法

(1)熵值法。本文在構建生態效率綜合指標體系的基礎上,使用熵值法客觀賦權,生成包含“資源利用”與“環境污染”投入以及“經濟發展”與“社會發展”產出的綜合指標。在使用熵值法生成綜合指標時,首先需要進行指標標準化,然后計算指標比值和熵值,進而計算差異系數和權重系數,最后采用線性加權綜合法計算所有指標的綜合值。具體過程可參考郭存芝等(2016)[8]的研究。

(2)DEA方法。學者普遍使用傳統DEA模型評價生態效率,但存在多個有效決策單元無法進一步比較的問題。而超效率DEA模型可以有效克服這一缺陷,能夠區分生態效率有效(即效率值為1)的決策單元之間的效率差異,進而對所有決策單元進行排序。因此,本文使用超效率DEA模型測算2005-2018年長三角地區41個城市的生態效率。

2.Dagum基尼系數方法

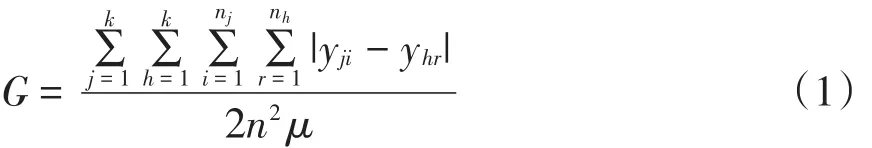

本文借鑒Dagum基尼系數方法測度長三角地區生態效率差異(Dagum,1997)[14]。基本公式如下:

其中,yji(yhr)表示j(h)區域內任意城市的生態效率水平;μ表示長三角地區41個城市生態效率水平的均值;n=41,k=5,nj(nh)表示j(h)區域內城市數量。在進行基尼系數分解時,先要依據生態效率水平的均值對區域進行排序,即μh≤…≤μj≤…≤μk。根據Dagum基尼系數分解策略,將基尼系數分解為三個部分:區域內差異貢獻Gw、區域間差異貢獻Gnb和超變密度貢獻 Gt,即 G=Gw+Gnb+Gt。

式(2)和式(3)分別表示j區域的基尼系數Gjj和區域內差異貢獻率Gw;式(4)和式(5)分別表示j和h區域的區域間基尼系數Gjh和區域間差異貢獻率Gnb;式(6)表示超變密度貢獻率Gt,其中,pj=nj/n,sj=njμj/nμj,j=1,2,…,k;Djh表示j和h區域間生態效率水平的相對影響,具體為公式(7);djh表示區域間生態效率水平貢獻率差值,即j和h區域間所有yji-yhr>0的樣本值的加權平均,pjh表示超變一階矩,即j和h區域間所有yhr-yji>0的樣本值的加權平均,Fh(Fj)分別為h(j)區域的累積密度分布函數,公式分別為(8)和(9)。

3.收斂性檢驗方法

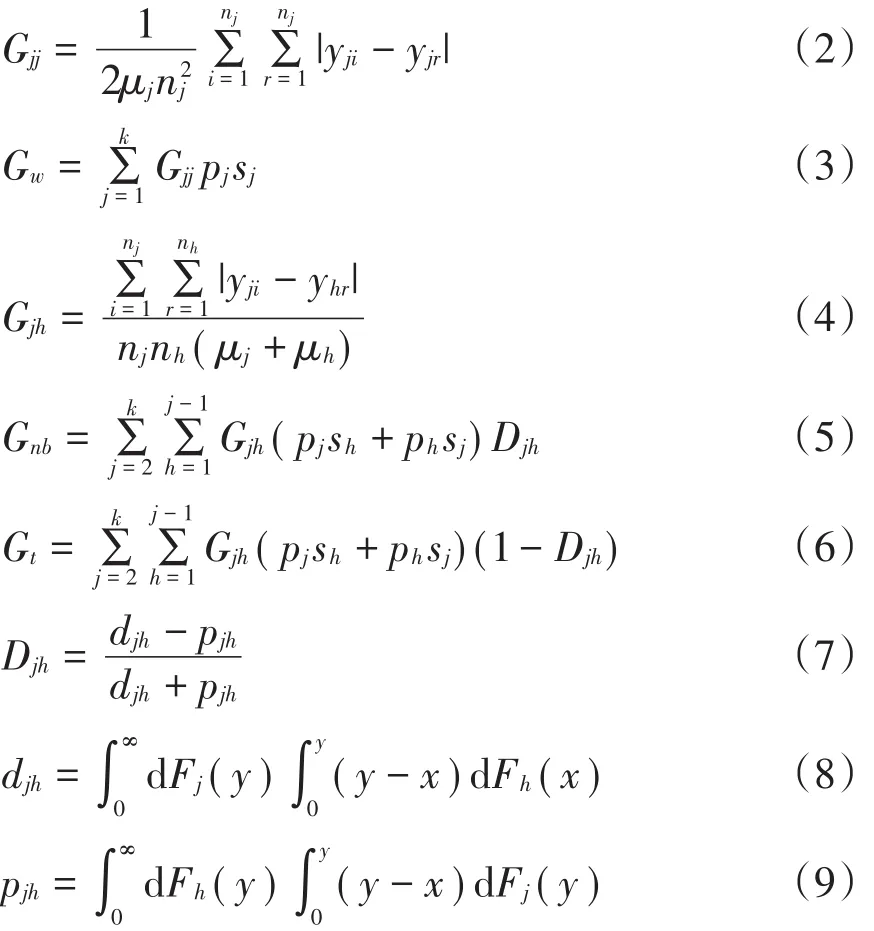

(1)σ收斂。σ收斂反映了不同城市生態效率水平的離散程度隨著時間的推移呈現持續下降的過程。本文采用變異系數法考察長三角地區生態效率的σ收斂,具體計算公式如下:

其中,j表示區域;i表示城市;Nj表示第j個區域內城市數量;EE表示生態效率;----EE表示生態效率均值。

(2)β收斂。β收斂是指生態效率水平落后的城市具有較高的增長率,因此會逐步趕上高效率城市,兩者之間的差距逐漸縮小并最終達到一致的穩態水平。β收斂進一步分為β絕對收斂和β條件收斂。長三角地區城市間要素流動頻繁,經濟聯系密切,存在一定的空間依賴性。因此,應將空間因素納入生態效率收斂模型。本文建立生態效率β收斂的空間杜賓模型,絕對收斂和條件收斂模型分別為:

式(11)和(12)中,EE表示生態效率水平;i表示城市;t表示年份;ln(EEi,t/EEi,t-1)表示第 i個城市第 t年的生態效率增長速度;μi是地區固定效應;νt是時間固定效應;εi,t是隨機誤差項;α、β和λ為待估參數,β<0意味著收斂;b=-ln(1+β)/T,b越大,表示收斂速度越快;ρ和δ為空間相關系數,反映鄰近地區的相關變量對本地區的影響;wi,j為空間權重矩陣的元素;X為控制變量,本文選取人力資本(Hum)、技術進步(Tec)、環境規制(Env)、產業集聚(Ind)、對外開放(Ope)作為控制變量。其中,使用每萬人中普通高校在校生人數表示人力資本水平,使用RD經費支出占財政支出比重作為技術進步的代理變量,使用工業SO2去除率表示環境規制強度,使用區位熵方法測算工業集聚程度反映產業集聚狀況,使用FDI與GDP的比值表示對外開放程度。

(3)俱樂部收斂。俱樂部收斂是指具有相似特征的城市之間的生態效率差距呈現縮小的趨勢。基于上述生態效率β收斂的空間杜賓模型以及長三角地區41個城市的分組情況,繼續對長三角地區生態效率的俱樂部收斂狀況進行檢驗。

(二)數據來源

本文樣本為2005-2018年長三角地區41個城市。生態效率綜合指標體系和實證模型中變量涉及的數據主要來自《中國城市統計年鑒》《中國統計年鑒》以及各省市統計年鑒、農村統計年鑒和統計公報。部分缺失數據采用插值法和自回歸移動平均法補齊。地區生產總值、人均GDP、人均可支配收入等數據使用相關的價格指數調整為以2005年為基期的實際值。

三、生態效率測度

(一)五大生態區劃分

一方面,長三角地區跨界污染現象十分嚴重,在多主體治理模式下,導致“生態公地”問題(席愷媛和朱虹,2019)[15]。因此,打破省市之間的行政區劃壁壘,是長三角地區實現生態環境領域“共商、共享、共治”和推進生態環境一體化的必然要求。另一方面,本文以資源環境投入和經濟社會產出測算各城市的生態效率水平,生態區的劃分應依據城市之間資源環境相關程度和經濟社會發展程度。因此,本文突破行政邊界,探索性提出長三角五大生態區的概念,揭示長三角地區生態效率的差異來源和演變趨勢,為三省一市實現生態環境領域的協同提供經驗證據。具體而言:東部生態區主要包含上海、江蘇南部城市以及浙江東北部城市,經濟社會發展水平較高,大部分城市處于太湖流域;西部生態區主要包含安徽中西部城市,同處于皖江經濟帶西段,自然環境以沿江平原丘陵為主;南部生態區主要包含安徽黃山以及浙江西南部城市,自然環境以山地丘陵為主;北部生態區主要包含江蘇北部城市和安徽北部城市,經濟社會發展程度相對較低,同處于淮河流域;中部生態區主要包含南京都市圈內的城市,經濟社會聯系緊密,一體化程度較高。

(二)構建指標體系

本文依據李勝蘭等(2014)關于區域生態效率內涵的闡述,即以較少的資源消耗和環境污染,生產具有競爭力的產品和服務以滿足人類需要和改善生活[16],建立長三角地區生態效率水平的指標評價體系,具體內容見表1所列。進而使用熵值法和DEA方法測算出2005-2018年長三角地區41個城市生態效率水平,具體結果見表2所列。

表1 長三角地區生態效率水平指標評價體系

表2 2005-2018年長三角地區41個城市生態效率均值

(三)生態效率測算結果

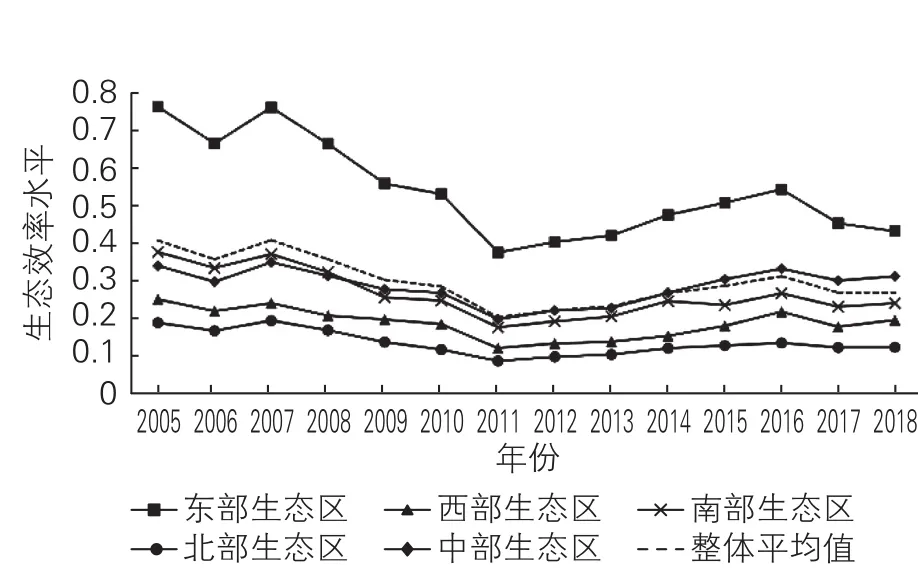

觀察表2測算結果,可以發現長三角地區整體生態效率水平較低,五大生態區之間存在一定差距。繼續觀察圖1,可以發現2005-2018年長三角地區和五大生態區生態效率水平的變動趨勢。①東部生態區生態效率水平一直處于領先地位,而北部生態效率水平較低,這與長三角地區整體經濟社會發展的現實情況相符合。②整體來看,2005-2011年長三角地區生態效率水平波動下降,2012-2016年有所上升,2017年以后再次出現下降趨勢,這表明長三角地區“十二五”時期資源節約型和環境友好型社會建設成效顯著,但隨著經濟發展步入“新常態”,生態效率的提升速度有所放緩。③2016年以后五大生態區生態效率水平的差距趨于縮小,但“東部領先、北部落后”的狀態尚未改變。這表明長三角生態環境一體化進程仍有較大的發展空間,需要加強東部生態區的帶動作用以及其他區域的主動融入與積極協同。

圖1 2005-2018年長三角地區生態效率水平變動趨勢

四、生態效率地區差異

(一)整體基尼系數

表3報告了2005-2018年長三角地區生態效率水平基尼系數及其分解情況。觀測期內長三角地區整體基尼系數呈現波動下降的變動趨勢。基尼系數整體下降意味著長三角地區生態效率水平趨于平衡,同時存在收斂的可能,需要進一步加以檢驗。

表3 2005-2018年長三角地區生態效率水平基尼系數及其分解

(二)區域內基尼系數

橫向對比可以發現,西部生態區的基尼系數明顯高于整體基尼系數,而其他生態區則低于整體水平,且東部生態區的基尼系數最低。這主要是由于西部生態區內合肥的生態效率水平明顯高于其他城市,導致內部差距過大;而東部生態區內的城市整體生態效率水平較高,內部差距較小。縱向對比可以發現,觀測期內西部和南部生態區的基尼系數呈下降趨勢,生態效率趨于平衡;而東部、北部和中部生態區的基尼系數呈上升趨勢,生態效率差距有所擴大。

(三)區域間基尼系數

橫向對比可以發現,東部—北部之間的基尼系數最大,這是由于東部生態區內的城市經濟社會發展水平明顯高于北部生態區內的城市,由此帶來兩大區域在資源利用效率和環境保護程度方面的差距。縱向對比可以發現,觀測期內西部—北部、西部—中部和北部—中部生態區之間的基尼系數有所擴大,其他區域間的基尼系數均呈下降趨勢,其中,降幅最大的是東部—中部生態區。東部和中部生態區內的城市之間在空間地理和要素流動方面最為密切,一體化程度最高,由此帶來生態效率差距的快速降低。

(四)地區差異來源及其貢獻率

觀察長三角地區生態效率差異來源及其貢獻率的演變趨勢,可以發現區域間差異和超變密度貢獻率較高,而區域內差異貢獻率較低。從差異來源的演變趨勢看來,區域間差異的貢獻率呈現波動下降的趨勢,而區域內差異和超變密度的貢獻率則波動上升。區域間差異和超變密度作為生態效率差異的主要來源,兩者之間的變動呈現此消彼長的趨勢,2011年之前區域間差異占據主導地位,而2012年之后超變密度的貢獻率較高。超變密度主要用于識別區域間的交叉重疊現象,整體生態效率水平較高的區域存在某些生態效率較低的城市,其效率可能低于整體生態效率水平較低區域內某些效率較高的城市。超變密度的提高體現生態效率水平較低區域的追趕現象,區域間的差距將逐步縮小。

五、生態效率空間收斂

(一)σ收斂檢驗

根據變異系數計算方法,可得觀測期內長三角地區生態效率σ收斂系數,見表4所列。

表4 2005-2018年長三角地區生態效率σ收斂系數

首先從長三角地區整體層面看,2005-2018年生態效率的σ收斂系數呈現波動下降的趨勢,具有σ收斂特征。繼續觀察五大生態區的表現:東部、北部和中部生態區的σ收斂系數呈現波動上升的趨勢,具有發散特征;西部和南部生態區的σ收斂系數均呈現波動下降趨勢,具有σ收斂特征;同時,東部生態區的σ收斂系數最小,而西部最大。這與上文地區內基尼系數結果分析相一致。

(二)β收斂檢驗

1.空間相關性檢驗

為考察長三角地區41個城市生態效率的空間相關性,首先構建以下三種空間權重矩陣:①地理距離權重矩陣(W1),利用兩市之間最短公路里程的倒數表示矩陣的元素;②經濟距離權重矩陣(W2),利用兩市之間人均GDP年均值絕對差值的倒數表示矩陣的元素;③地理與經濟距離的嵌套權重矩陣(W3),即W3=φW1+(1-φ)W2,φ表示地理距離權重矩陣所占比重,參考邵帥等(2016)[17]的做法,令φ=0.5。然后采用Moran'sI指數方法測度生態效率的空間相關系數,結果表明各年份都呈現顯著的正向空間相關性。

2.β收斂實證分析

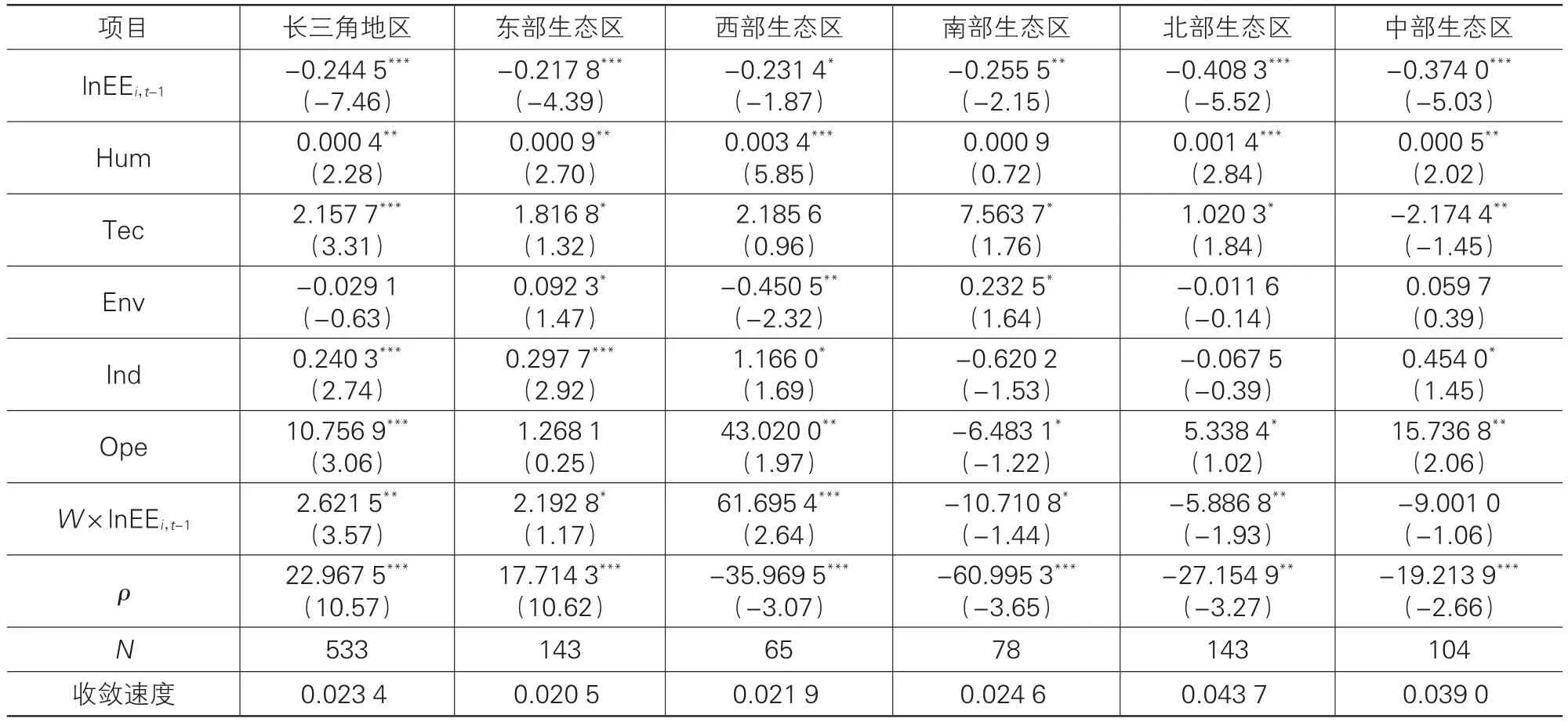

本文采用更具綜合意義的地理與經濟距離的嵌套權重矩陣(W3)進行β收斂實證檢驗,表5報告了β絕對收斂檢驗結果。觀察可知,長三角地區生態效率的β收斂系數為負,表明存在顯著的β絕對收斂。這意味著長三角地區各城市生態效率水平最終將收斂于同一穩態水平,生態效率水平較低的城市相比于較高的城市具有更快的增長速度,城市間差距逐漸縮小。同時,生態效率的空間滯后項系數和生態效率增長速度的空間自回歸系數均顯著為正,表明生態效率存在明顯的空間溢出效應,地理空間距離接近和經濟發展程度相似的城市之間更容易相互學習生態治理經驗,共享生態治理成果。

表6報告了β條件收斂檢驗結果。在控制了人力資本等一系列控制變量后,長三角地區生態效率的β收斂系數仍然為負,表明存在明顯的β條件收斂。這也意味著長三角地區各城市的生態效率都是向各自的穩態水平變化發展。從控制變量的回歸結果看,人力資本、技術進步、產業集聚和對外開放都對生態效率增長速度產生顯著的正向影響;但是環境規制的系數為負且不顯著,而且環境規制空間滯后項的系數顯著為負,反映出鄰近城市環境規制水平提高,可能引起污染產業轉移,導致本地生態效率增長速度降低。上述結果表明,長三角地區可以通過發揮人力資本和技術水平的優勢,提升管理能力,改進生產設備,促進生態效率的提升。產業集聚有利于共享污染處理設施,促進環保技術的學習和外溢,緩解環境污染(朱英明等,2019)[18]。同時,長三角地區經濟發展水平較高,吸引和利用外資能力較強,可有效借鑒國外生態治理的先進經驗。但當前長三角地區生態治理領域行政壁壘尚未打破,完善的協同治理模式尚未形成,“各自為政”的環境規制并不能從根本上解決跨界污染、鄰避項目、生態公地等治理難題。

表5 長三角地區及五大生態區β絕對收斂檢驗結果

表6 長三角地區及五大生態區β條件收斂檢驗結果

3.俱樂部收斂實證分析

繼續觀察表5和表6中五大生態區生態效率的俱樂部收斂狀況。結果顯示,五大生態區的β絕對收斂系數和β條件收斂系數均顯著為負,存在俱樂部收斂特征,表明在區域內部生態效率存在趨同的態勢。同時,生態效率的空間滯后項系數和生態效率增長速度的空間自回歸系數均通過顯著性檢驗,生態效率的空間溢出效應在區域內部仍然明顯。然而,各地區的收斂機制也具有一定的差異。

一方面,從β絕對收斂和β條件收斂的檢驗結果來看,西部生態區的絕對收斂速度和北部生態區的條件收斂速度相對較快,而東部生態區的收斂速度則較慢。這表明生態效率水平較高的東部生態區進一步縮小內部差距的難度較大,而西部和北部生態區內部生態效率水平差距明顯,具有較大的縮小空間,需進一步發揮合肥和徐州對其他城市的輻射帶動作用。另一方面,東部生態效率的空間滯后項系數和生態效率增長速度的空間自回歸系數顯著為正,而其他地區顯著為負。表明在經濟社會發展程度相對較高的東部生態區,生態效率表現出正向空間溢出效應,區域內資源利用高效、生態治理良好的城市會對其他城市形成較強的示范效應。

六、結論與政策建議

本文將長三角地區劃分為五大生態區,首先采用熵值法和DEA方法測度2005-2018年長三角地區41個城市的生態效率水平。在此基礎上,使用Dagum基尼系數方法測度生態效率的地區相對差異,同時利用變異系數法和空間杜賓模型,檢驗生態效率的收斂特征。結果發現:①長三角地區整體生態效率水平較低,五大生態區之間存在一定差距。東部生態區生態效率水平一直處于領先地位,而北部生態效率水平較低。五大生態區生態效率水平的差距趨于縮小,但“東部領先、北部落后”的狀態尚未改變。②長三角地區整體基尼系數呈現波動下降的趨勢,長三角地區生態效率水平趨于平衡。西部和南部生態區的基尼系數呈下降趨勢,而東部、北部和中部的基尼系數呈上升趨勢。西部—北部、西部—中部和北部—中部生態區之間的基尼系數有所擴大,其他區域間的基尼系數均呈下降趨勢。區域間差異和超變密度的貢獻率較高,而區域內差異的貢獻率較低。③長三角地區整體以及西部和南部生態區具有σ收斂特征;長三角地區生態效率存在顯著的β絕對收斂和β條件收斂,同時生態效率存在明顯的空間溢出效應;五大生態區存在俱樂部收斂特征。

基于上述研究結論,本文提出以下幾點政策建議:①以強帶弱、以點帶面,努力縮小區域內生態效率差距。應發揮核心城市的輻射帶動作用,通過生態效率的空間溢出效應,加速低效率城市生態效率的收斂速度,最終實現地區內部的平衡。②合作開發、協同治理,以一體化思維解決生態治理難題。應避免“各自為政”的環境規制措施,打破行政壁壘,加強頂層設計,建立環境治理“成本共擔、效益共享、合作共治”機制。例如組建跨區域生態治理機構,統一排污標準,設立生態補償基金,保障治理能力。③引導集聚、提質增效,通過產業一體化帶動生態環境一體化。各地區應在長三角產業一體化進程中,利用比較優勢,打造先進制造業集群,發揮產業集聚的基礎設施共享效應和環保技術學習效應,在提升長三角產業一體化高度的同時,促進生態環境一體化,實現生態效率的全面提升。