疫情下的“小龍蝦第一村”

王丹妮

剛剛入夜,王垸村一戶村民就撈起來不少小龍蝦,晚飯后出來聊天的村民迅速聚到一起來看蝦的質量,討論行情。受疫情影響,往年這個時候幾乎只剩老人和孩子的村莊,現在年輕人卻大多留守家中

5月的夜晚在蛙鳴的伴奏中姍姍來遲。晚餐之后,湖北省監利縣王垸村的長堤上,昏黃的路燈籠罩著一群年輕的身影,二三十歲的男青年們蹲在路邊,一邊抽煙,一邊有一搭沒一搭地閑聊,年輕的女人則帶著孩子們在旁邊玩耍。

往年,這樣的場景可謂罕見。每年春節一過,村里的年輕人就收拾行李匆匆啟程,只留下老人孩子守在家里。他們會選擇去往省城武漢、外省的工地、沿海的市場和工廠……總之,不會留在老家,哪怕養蝦一年能賺上六七萬元,仍會被村里的老人視作“沒出息”。

但今年這個漫長的“春節假期”結束的時候,他們卻沒有了選擇。封閉兩個多月后,王垸村和其他村鎮以及省內外的交通道路逐步取消管制,村民的生活也逐漸恢復正常。可疫情的“余震”仍在,村里約六成的年輕人都收到了“委婉”的辭退消息,鄰近村子里的朋友也是如此。

留在老家養蝦也不是個好主意。王垸村地處湖北省監利縣東側,毗鄰洪湖,家家戶戶養殖小龍蝦。農業農村部漁業漁政管理局和全國水產技術推廣總站、中國水產學會聯合發布的《中國小龍蝦產業發展報告(2019)》顯示,監利縣2018年養殖產量達到13.06萬噸,縣域產量名列全國第一。

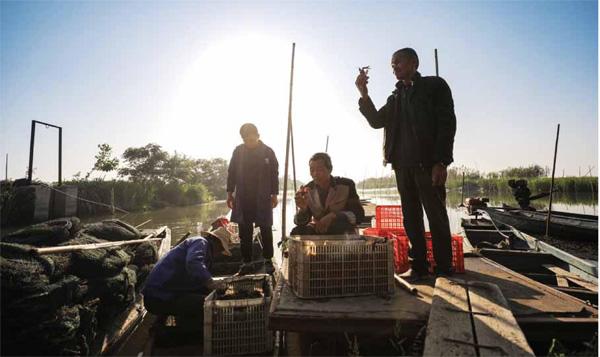

監利縣汴河鎮王垸村緊鄰洪湖,富饒的水資源為水產養殖提供了條件,村民大多以稻蝦混養、培育蝦苗為主要收入來源

村里的年輕勞力晚飯后聚在一起聊天,有的變身“超級奶爸”

王垸村一戶做招工中介的村民貼出了最新的招工信息

每年2月底至3月初,本是王垸村稻蝦混養的小龍蝦蝦苗出售的黃金時間,今年由于疫情影響,交通全面封閉,導致蝦苗無法出售,出現了大面積滯銷。農村的道路解封后,下游養殖戶擔心成品蝦收益不保,不愿再收購蝦苗,導致蝦苗價格暴跌,王垸村盛產的蝦苗從去年的一斤35元左右跌到今年的一斤4元,最低的幾天只能賣到兩元,甚至還沒人愿意收購;中等規格的成蝦價格也只有原來的三分之一。眼看著水田即將插秧育苗,捕蝦期接近尾聲,龍蝦價格卻始終沉在谷底。

村委會的網格員李建飛和母親在家照顧自己和弟弟的三個孩子。弟弟在四川邛崍開包子鋪,沒法照顧小孩,就將兒子送回老家讓母親和哥哥照顧。5月13日一早,為了一家人的生計,李建飛讓老婆去了海南,投奔親戚謀一份收入

上個世紀八九十年代,湖北從國外引進小龍蝦進行養殖,小龍蝦開始出現在大大小小的湖泊水塘。第一次看到時,村民都不知道這是什么,有人傳言它是日軍投下的生化武器;有人迷信地稱之為神仙,朝著它作揖下跪;還有人認為它是毀壞秧苗的害蟲,朝水田里噴灑農藥。

90歲的退伍老兵李文兵 (左) 和70歲的老支書李功彬在一起聊天。李文兵曾參加抗美援朝戰爭,負傷退伍后回到老家務農,直到去年都還在下田干活。在村中,村民公認李文兵就是“回”字形田和稻蝦混養模式的發明人,那是他在2000年代初期摸索出來的

凌晨,李功彬 (右) 和兒子一起到水田里撈蝦。李功彬是王垸村的老支書。2007年他和村里的130位老人一起,在三農問題專家李昌平的指導下成立老年互助基金,為村里老人的閑置資金找出口謀福利

復員返鄉的抗美援朝老兵李文兵不怕這個怪東西。他抓回幾只小龍蝦試養,后來又試著吃它,“腦袋殼子一掰,用水煮熟,拌上西紅柿炒,好吃。”剛開始,沒有魚販愿意收購小龍蝦,后來能賣個3毛錢一斤,到2000年后,收蝦的人多起來,蝦價也逐漸上漲。村民見它能賺錢,也跟著試養,五六年后,幾乎家家戶戶的魚塘里都有了小龍蝦。蝦價逐年攀升,小龍蝦養殖成了王垸村的支柱產業,“村里的新房子起了,柏油路也修了”。今年已 90 歲高齡的李文兵被貼上村里“第一個吃龍蝦的人”的標簽,寫進王垸村的民間記憶里。

村委會的網格員李建飛是 2016 年回到村里養殖小龍蝦的。前幾年父親不幸因病去世后,他十分擔心母親一個人會感到孤單,便放棄在廣西的水果批發生意,回家養蝦,順帶和母親一起照顧自己和弟弟的三個孩子。

當時,小龍蝦已經是夜宵市場上的網紅食物,成品蝦和蝦苗的價格攀升至30元一斤。李建飛正好趕上這波行情,將自家的七畝戶口田用于稻蝦混養,一季下來,光龍蝦養殖就能賺到五六萬元。接下來三年,龍蝦價格節節攀升,最好的時候接近 每斤40 元。

68歲的徐師傅是養殖戶雇用的水產工人,凌晨3時就要起床工作

凌晨3時,賀龍大橋下,村民向收購商出售小龍蝦

凌晨4時,一位村民將155斤剛剛捕撈的小龍蝦送到李啟飛的收購點,當天價格算是近來不錯的,李啟飛開出了每斤7元的收購價,撈蝦的村民也表示認可。“自己撈的蝦能賣多少錢,其實大家都心知肚明,鄉里鄉親天天見面的,你不用在價格上玩巧。”

水產工人將捕撈的小龍蝦清運上岸,承包戶李良松(右二)正在查看當日蝦的質量。因為國家對洪湖濕地實行退垸還湖的環保政策,明年何去何從是他不得不考慮的問題,“也許不干了,都老了,該休息了。”

今年,中等規格的小龍蝦勉強能賣到7元。3月底解封后,收購龍蝦的商販開始工作,李建飛趕緊到下湖撈蝦,忙活了近兩個月,卻只賣了不到兩萬元,險些連成本都保不住。

類似的情況幾乎出現在王垸村的每家每戶。3底以來,村民們為了能賣出高一點的價格,紛紛趕在午夜之后便下湖撈蝦,撐船、拉壕子(用于捕撈魚蝦的網眼狀圓柱形籠子)、收蝦、分揀、再開電動三輪車送到蝦販手里……幾個小時忙活下來,大多數村民都只能捕撈百余斤,賣出幾百塊錢。

老養殖戶李良松是少數還能保證一點利潤的養殖戶。他在緊鄰村子的洪湖里承包了幾十畝的蝦塘,六艘捕蝦船上岸后,蝦販開著箱型貨車趕到李良松家,這是養殖大戶才有的特殊待遇。十幾筐龍蝦,差不多都是中上等規格,5月中旬的價格每斤能賣到 14 元,行情雖遠不比往年,但至少還能有一些收益,比村子里養蝦苗的蝦農要好。

“今年也是最后一年在洪湖里養蝦了,國家的退垸還湖政策我們得執行。”李良松望著湖面說道,“都老了,該休息了!”

為了幫助大部分村民渡過難關,曾在王垸村當過書記、現在中國鄉建院做院長的李昌平決定在網絡上求助,試圖“搭上互聯網快車”。經過村里村外、線上線下的多次溝通后,有商家來到王垸村向村民收購龍蝦,還邀請主播薇婭直播賣蝦。村民也期待著,在電商平臺的推動下,能給村里帶來一些福利。