紅木家具造型風格演化研究

高宇 周美玉 陳其超

摘要:隨著人民的生活水平的不斷提高,紅木家具因其獨有的歷史文化底蘊和價值不菲的稀有屬性已經成為我國高端家具的典型代表。對紅木家具造型風格的演化趨勢及不同時期的造型特點進行研究。本文主要通過對紅木家具在不同歷史時期的造型風格為切入點,對紅木家具的發展狀態及風格演化進行討論。分析了不同歷史時期社會文化發展背景,探討了紅木家具不同時期的造型風格特征。中國紅木家具的造型與中國文人思想審美追求高度一致,其風格呈現由簡及繁的演變過程。

關鍵詞:紅木家具 造型風格 家具設計

中圖分類號:J05

文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2020)06-0118-03

Abstract: WiIh the continuous improvement of people's living otandards, mahoganyfurniture has become a typical representative of high-end furniture in China becauseof itS unique historical and cultural heritage and valuable propertieo.The evolutiontrend of mahogany furniture style and the modeling characteristics of different periodsare otudied.This paper mainly discusses the development status and style evolutionof mahogany furniture through the entry point of mahogany furniture ln differenthistorical periods The background of social and cultural deve}opment in differenthistorical periods was analyzed, and the characteristics of styles of different periodsof mahogany furniture were discussed The shape of Chinese mahogany furniture ishighly consistent with the aesthetic pursuit of Chinese literati, and its style is evolvedfrom simple to complex

Keywords: Rosewood furniture Styling style Furniture design

一、紅木家具不同時期的發展概況

紅木家具的發展歷史久遠,濮安國先生在其所著的《中國紅木家具》中認為,紅木家具作為一種家具門類是從明朝開始形成的。以下根據紅木家具的發展脈絡,分為明代前的家具,明代紅木家具,清代紅木家具、民國紅木家具四個時期進行分析。

三、明代前的家具

(一)明代以前的家具風格演化歷程

根據史料記載和考古發掘研究,定居下來的祖先們最先擁有的可能就是一件臥具。[1]中國最早最原始的家具是坐臥時鋪地的“席”。目前最早的家具實物是河南信陽長臺關出土的戰國時期的漆木床。直至秦漢,中國的家具依然是圍繞著造型低矮的憑幾榻等席地而居的家具陳設為主。但秦漢的榫卯技術已經得到了一定的發展。髹漆彩繪是漢代木制家具的主要特征,以油漆、雕畫為表現形式的漆案、漆幾是這一時期的主要家具,如圖1。

到魏晉南北朝時期,隨著北方少數民族與漢族的民族的融合以及后來佛教文化的漢化和世俗化,其帶來的高型家具開始進入到中國家具的范疇。例如北魏龍門石窟中造像和壁畫里的高型家具都對中國家具的發展產生了深遠的影響,從此中國開始高型家具與低矮家具并存的時期。

中國的家具在五代和兩宋進入了一個變革時期,各種各樣的高桌、高椅、高案和坐凳已經走進了千家萬戶,并出現了許多新的家具樣式和構造工藝。[2]這一時期人們已經徹底拋棄了席地而居的生活習慣,低矮的家具逐漸退出歷史舞臺。宋元時期的家居風格表現為一種極簡的結構構造和極其素雅的裝飾風格。其極簡程度往往是達到一種無法再減的高度。此時家具大量采用金漆鑲嵌的技藝,漆藝家具達到頂峰,這時期的漆藝家具做工繁復精巧,木胎打制后,涂刮打磨數道膩子,并髹飾數道彩漆,再以彩繪鑲嵌等工藝裝飾于漆胎之上。這些家具的造型風格和審美情趣對后代出現的紅木家具造成了深遠的影響。

(二)宋元時期家具風格特征

明式家具是在宋代和元代家具的基礎上發展起來的。[3]從先秦時期的青銅家具一直到宋元的高型家具,這些中國家具的發展脈絡直接影響著明代紅木家具的風格,特別是宋元時期的高型家具,因為在時間上與明代有著直接的承接關系,所以其對于明式紅木家具風格影響最大。

宋代文人地位較高,社會影響力大,在宋代文人也開始廣泛對家具提出設計需求。他們往往采用文人提出家具設計需求或者畫好圖稿再交由工匠打造。設計者文化素養的提升直接影響了家具風格的改變。這一時期理學興盛,簡約的風尚得以流行,追求事物本質美感,所以家具造型較為精簡素雅。例如圖2中宋徽宗畫像中的宋代皇室家具造型都非常簡潔樸素。

宋代中國家具轉變為高型家具,原來低矮的家具開始出現高挑兒的腿腳脫離地面,家具中的框架結構開始形成。在宋代的一些椅子、桌子等家具上面框架結構運用得比較多,這就使得家具線條更加半正方直。[4]宋代的家具在腿足上線條也開始出現豐富的變化,往往有束腰的腿足就會有變化的曲線造型,沒有束腰的往往就會呈現直線造型。框架結構也促使著構件的完善,像背板、腿足、扶手、橫棖、牙頭等構件。

三、明代紅木家具

(一)明代紅木家具的發展背景

我國的家具經過不斷變化、演進和發展,到了明代進入了完備、成熟時期,形成了獨特風格,被世人譽之為明式家具。[5]在政治和經濟環境上,明代的手工業得到了突飛猛進的發展。特別是手工業者的人身依附關系變得更加松散,手工業在各地都飛速壯大,例如景德鎮制瓷業,松江棉紡織業,南京造船業等。

在明朝時期大批硬木輸入中國,為明代紅木家具的繁榮奠定了物質基礎。在明成祖年間鄭和七下南洋,通過貨物貿易的形式將中國所產的絲綢,茶葉,瓷器等特產換回象牙香料等商品,由于返航載貨較輕,這些硬木也被當作壓艙物運回中國。在明代大量宮苑、園林和民居的修建以及木作工具及加工技術的發展也極大促進了明代紅木家具的發展。

(二)明代紅木家具風格特征

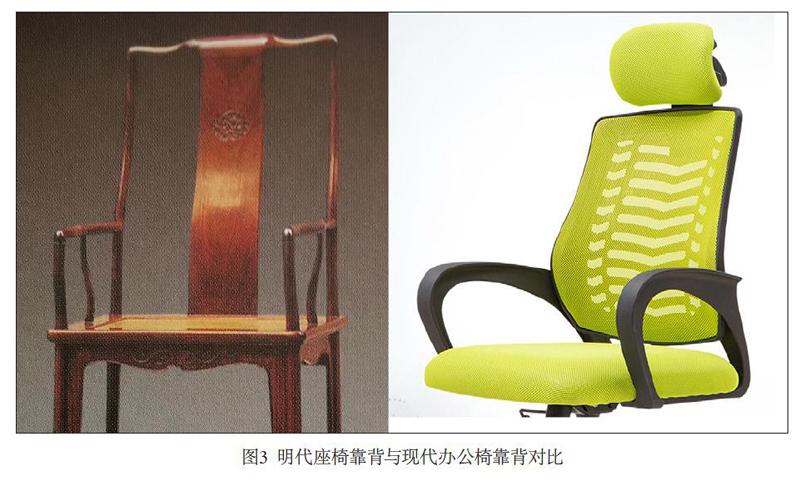

明代紅木家具有著嚴格的比例關系,造型科學。明代紅木家具最顯著的風格特點就是造型的舒適性與實用性。明代紅木家具的造型與現代的人機工程學有著很多不謀而合的地方,例如圖3中的明式紅木家具中一款黃花梨木靠背椅,此類座椅的靠背曲線弧度和各項數據尺寸都非常接近現代設計的靠背椅辦公椅等的靠背造型數據。明代工匠通過對人體尺寸的計算和經驗累積,根據人體脊柱形態的特征以及人體放松狀態下脊柱的角度設計出大約100度的背傾角以確保人體后背獲得最大的接觸面積,確保使用者獲得最佳體驗感。這與前代普遍的平直靠背有著極大的不同。

明代紅木家具框架結構明顯,線性流暢。中國古典建筑主要是采用框架結構的形式,明代紅木家具也有著異曲同工之妙。明代家具通常都采用榫卯結構連接,幾乎不使用膠水釘子,這種構造可以很好應對各類冷熱干濕環境。明代紅木家具造型中的線型變化豐富,明代紅木家具的線腳多用在家具的腿腳和邊沿處,這些線型的使用也非常精妙,線條細微的強弱、曲直的變化都會對整體造型產生較大改變。明代紅木家具對于細節的處理也非常考究,追求實用與審美并重。

明代紅木家具裝飾簡潔得當,裝飾與家具結構和諧融合。明代家具的裝飾可大致分為兩類:第一類是與家具的結構緊密相連的裝飾,另一類是純粹的裝飾。[6]例如在桌案類和座椅類家具中橫木與立木之間的夾角部分往往會加裝不同形態的牙子來進行加固和裝飾。這些牙子形態豐富,造型各異,有采用卷云紋、風紋、云紋等,既起到加固的物理作用,又起到美化美化的裝飾作用。像雕刻、鑲嵌、開光等手法都是屬于比較單純的裝飾,幾乎沒有實用意義。這些裝飾技法往往使用有度、精致小巧,依然保持家具整體質樸大方的審美傾向,如圖4。

明代紅木家具將樣式、材料和制作工藝與中國的古典建筑實現了和諧統一。明代家具的造型比較古樸、典雅并俊秀。其比例適中,裝飾精煉,構造精細。明代家具使用的榫卯結構在工藝和科學性上都有很強的造詣,通過這些榫卯構件使得明代紅木家具更加結實耐用,突出的制作工藝與風格特色也讓明代紅木家具具有極高的藝術與文化價值。

四、清代紅木家具

(一)清代紅木家具的發展背景

清代紅木家具主要是指清康熙以后制造的家具。紅木家具在明朝已經發展到頂峰,形成了完備的形制。清王朝作為少數民族統治王朝,社會統治階層發生了重大變化,隨之而來的是家具審美及使用需求的改變。清朝初年依然保留前朝家具風格,并未有太多突破。自雍正年間開始,清朝紅木家具的特點開始顯現,此時紅木家具的造型風格既有保留前朝的風韻,又有融入少數民族的風情氣質。到清朝末期由于國力的衰弱,手工業受到嚴重的打擊。外來進口的紅木原木也瀕臨枯竭,紅木家具業逐漸走向衰落。在家具的設計上開始出現西化的現象。

(二)清代紅木家具風格特征

首先清代家具用材較厚重,尺寸也略大。清代的統治者多為滿蒙貴族為代表的北方少數民族,這些新貴族相對于明代漢族地主貴族而言,人機尺寸關系也發生了變化,生活習俗更為豪放,家具的形制也有造型尺寸變大的趨勢。在清代中期特別是康雍乾盛世時期,社會生產力極大發展,經濟商貿發達,來自南洋的紅木木料充沛,這一時期的紅木家具造型也更加寬厚,用料也更加充沛,如表1。

其次,清代紅木家具運用鑲嵌、雕刻及彩繪等手法,裝飾華美。清代家具比較偏空間重陳設效果,為了達到效果往往會采取多種形式和材料。強調裝飾美,迎合當時繁復夸張的審美趣味。與明代紅木家具不同,清代紅木家具對于裝飾極度推崇,以至于處處加以修飾。在靠背、扶手、腿足等部位均加以雕刻或鑲嵌,追求高難度的技藝成為一種審美風尚。在裝飾紋樣上更加突出寓意的吉祥,利于“蝙蝠”、“葫蘆”、“牡丹”等有美好寓意的紋樣更加受到使用者的追捧,如圖5。

清代紅木家具造型風格呈現明顯的地域化。清式家具根據產地不同可分為京作家具、蘇作家具、廣作家具。[7]京作家具主要是指以北京為中心的皇家家具制作風格,其中以清宮造辦處為主要代表。京作家具用料不惜工本,突出皇室威嚴,以奢侈豪華著稱。蘇作家具主要泛指蘇州南京等江南地區的紅木家具,蘇作家具就是明代家具的繼承和發展,造型流暢、質樸、大方,主要為文人官紳服務,注重文化修養。廣式紅木家具是指廣州為主的廣東地區所產硬木家具。廣式家具形成于清代中后期。家具選材上廣式家具靠近東南亞優質硬木產地,所以廣式家具的各種木料互不摻用,而且很少使用漆料,凸顯木料的天然紋理。廣式紅木家具顯著的風格特點是多雕刻,裝飾繁復華麗。廣式紅木家具在造型上大量吸收了清中期從廣東傳人我國的歐洲裝飾工藝。

五 、民國紅木家具

(一)民國紅木家具的發展背景

從鴉片戰爭至新中國成立,中國社會發生了天翻地覆的巨變。西方的器物文明與中國傳統的器物文明發生了激烈的碰撞與融合。人們的思想認知發生了改變,對于家具的審美標準也開始改變。西方列強開始在中國開辟租界,也帶來了新式的建筑風格,這些新式建筑也帶動了家具的變化。民國時期大量西方的先進加工工藝也開始引入中國,革新了紅木家具的造型特色,如圖6。

(二)民國紅木家具風格特征

民國時期紅木家具最顯著的特點就是中西結合。民國紅木家具最典型的代表是上海制造,這些民國上海產紅木家具被稱之為“海派”風格。這些家具大多選用印度紅木和泰國紅木,在造型樣式上凸顯西洋風格,來滿足人們崇洋的心理。例如大量使用歐洲巴洛克和洛可可風格的曲線裝飾,大量使用歐洲寫實的卷草紋和夾穗紋,在配件上也大量使用玻璃,讓家具更具有歐洲風格。

民國紅木家具的品種樣式大量增加,其真接原尉是西方家具的大量涌入,給上海帶來了許多新穎的式樣,同時由于上述提到生活方式的改變和住宅彤式的變化也對家具種類提出了更多需求。[8]例如民國時期引入的沙發、轉椅等,這些都需要依靠轉軸、彈簧等金屬構件進行制作,這些西方的加工方式也極大豐富了民國家具的品類,如表2。

總結

中國紅木家具是中國家具的重要組成部分,中國紅木家具自明代前(以宋元為代表)紅木家具尚未成型,家具造型受到文人理學思想影響呈現極簡的造型趨勢。明代紅木家具呈現科學、典雅的造型特點,裝飾往往富有實用意義。清代紅木家具開始呈現奢華繁雜的特點,造型上也更加注重裝飾美。民國時期紅木家具開始西洋化,中西結合成為這一時期的造型特點。中國紅木家具的造型特征呈現由簡潔到繁復的風格變化趨勢。由東方審美逐漸雜糅西方審美的轉變過程,如圖7。

促成紅木家具造型變化的原因眾多,主要有以下幾點。第一,紅木家具造型與其所在時代的歷史文化和經濟社會發展水平緊密相關。社會生產力的變化會直接影響在紅木家具的造型風格上,例如明代工匠的雇傭關系變化、紅木原料的大量輸入、木匠工具的歌星等。第二,文人階層思想文化的變化。文人是紅木家具的設計主流人群,再設計過程中往往會融入自身的價值觀、世界觀等認識。家具就是文人追求理想生活的物質載體,例如宋元時期理學思想下的極簡造型家具。第三,外來文化也在改變著紅木家具造型,從明末東北滿清入關帶來草原文化,再到民國西方帶來的西洋文化,紅木家具也在不斷地與外來家具的造型風格進行融合。

中國古典紅木家具在明代進入輝煌時期,形成了獨特的藝術風格,并在后世不同時代和不同地域不斷變化發展,衍生出了多樣的家具體系。每個時期每個地域的不同風格都有其形成的歷史文化淵源,這些風格特征各具獨特的美學特征,為當代設計提供寶貴的美學依據和獨特的民族象征。

在繼承中國傳統的紅木家具中,不斷吸收改進,設計出更符合現代人們需求的紅木家具。研究古典紅木家具可以不斷從古典紅木家具中汲取養分,并結合現代的設計理念和科學觀念進行揚棄。為更好地將紅木家具的實用性、裝飾性、收藏性的結合提供可能。

參考文獻

[1]郝靈生中國傳統家具的傳承與創新[D]天津:天津科技大學,2016

[2]陳昕媛明代家具對現代家居設計的影響[J]工業設計2019,(2):97-98

[3]方美清,賀微粒探析明式家具的裝飾圖案[J]大眾文藝,2011,(18):46-47

[4]佚名中國宋代家具[M].2010

[5]王俊明式家具的傳承與發展[D]江西:南昌大學,2011

[6]王俊明式家具的傳承與發展[D]江西:南昌大學,2011

[7]溫耀龍.淺談清式家具三大名作[J]現代交際,2010,(8):62-63

[8]池贊鋒上海民國家具風格的研究[D]上海:同濟大學;同濟大學建筑與城市規劃學院,2006