亞歷克斯·卡茨在我面前的就是最有趣最神秘的

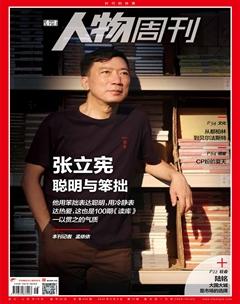

李乃清

亞歷克斯·卡茨在緬因工作室,2015年 圖/Vivien Bittencourt

“我的畫作從某種意義上來說很傳統,但從另一方面看又是全新的。我不是波普藝術家,但人們也不能把我的作品歸為現實主義。”

在世的西方畫家當中,現年93歲的美國藝術家亞歷克斯·卡茨(Alex Katz)可謂最受歡迎的一位,無論專業人士還是普通觀眾,都被他獨特的人物肖像和風景畫作所吸引。

5月28日,卡茨在中國的首個大展于上海復星藝術中心開幕,三十余件繪畫、雕塑和剪貼裝置,呈現了這位大師跨越半個世紀的創作歷程。在卡茨標志性的扁平化人物肖像畫中,單色背景下的時髦男女同時傳遞給人兩種迥然相異的氣息:不露聲色的疏離與難以回避的親密。

卡茨認為,人們觀看所有事物都帶有自己的文化背景,展覽現場的視頻中,他和中國觀眾分享了自己在紐約大都會博物館觀看中國書畫的經歷。“在技法上,我的繪畫方式是‘一氣呵成的,這和中國書法很像,我喜歡中國的書法,悠閑、松弛,比日本書法更豐富。”

“我不是波普藝術家,我是他們的前輩和先鋒”

“1954年我就開始創作硬邊畫(hard-edge painting),遠早于極簡主義運動;我創作流行文化題材時,波普藝術還遠遠沒有開始。”

面對“波普藝術家”的標簽,卡茨曾明確表示:“我不是波普藝術家,事實上,我是他們的前輩和先鋒。安迪·沃霍爾(Andy Warhol)和湯姆·韋塞爾曼(Tom Wesselmann),甚至瑪麗索(Marisol Escobar,波普雕塑家),他們要不是看了我的作品,不可能做出后來那些東西。我當時很受歡迎,高于50年代后期冒出的各種泡沫,但我的創作不像他們那樣聚焦話題,我是一位傳統畫家,繼承的甚至是文藝復興那樣的歐洲繪畫傳統。”

卡茨被視為流行藝術的先驅,他以扁平化的人物肖像消解了寫實主義的厚重,加之溫暖明朗的用色,令作品在簡潔優雅中釋放出巨大的視覺沖擊力。

此次展覽中的《特蕾西》(2001)、《海灘風光(艾達)》(2013)、《三重奏》(2009)等肖像畫,都是卡茨標志風格的代表作。畫中,時間已然靜止,遠處的風景若隱若現。卡茨畫人物凝視天空的瞳孔,也畫凝固在嘴角的冰冷的微笑,使觀者感受到他們身上特有的寧靜和古樸。卡茨的人物肖像畫往往是巨幅,甚至讓人覺得具有侵略性,但這剛好是他所希望的,“觀眾可以在一分鐘內,進入我眼里的世界。”

卡茨的人物肖像構圖深受上世紀60年代大眾電影、電視與戶外廣告牌的影響,通過大面積平涂色域,他讓人物呈現出電影或廣告特寫鏡頭的觀感。“我認為流行文化關乎如何制造新鮮形象。我早年看照片,后來對電視著迷,那個12英寸的屏幕甚至統領了整個房間,接著我看寬銀幕電影,龐大的畫面令我興奮,我還喜歡那些大廣告牌,這些都激發了我創作新的視覺形象。”

對于大眾流行文化,卡茨一如既往保持敏銳嗅覺,近年他還創作了“CK女孩”和“可口可樂女孩”系列畫作。有一回乘坐出租車,卡茨偶爾看到CK內衣廣告,由此創作了一系列巨幅畫作,畫中的女孩們身穿黑色性感內衣,墨藍背景襯出她們柔和迷人的膚色。類似題材的“可口可樂女孩們”則是大紅背景下身穿白色連體泳衣的金發女郎們。“那種紅色,讓我想起上世紀50年代四處可見的可口可樂標識,”卡茨解釋道,“還有紅色敞篷車里肆意歡笑的金發女郎,這讓我聯想起倫勃朗的《波蘭騎士》,我其實不太理解那幅畫作,但我母親認為那是個浪漫形象,騎著馬兒從黑海一直行到波羅的海。”

卡茨的藝術創作始于20世紀50年代,人、花、景是他一以貫之的創作題材,歷練于抽象表現主義和現實主義兩相對立的時代中,他獨辟蹊徑,探索出極具辨識度的個人藝術風格。

“有些人覺得我的畫就像嬰兒麥片那樣平淡無味,我畫漂亮姑娘、花朵,談不上多深刻,我拒絕創作嚴肅藝術,嚴肅藝術靠的是從繪畫之外去挖掘點什么,那是個不妙的信號。”卡茨狡黠地笑稱,“在我面前的就是最有趣、最神秘的。嚴肅藝術總給人感覺不能畫美人兒,但那取決于誰在畫。”

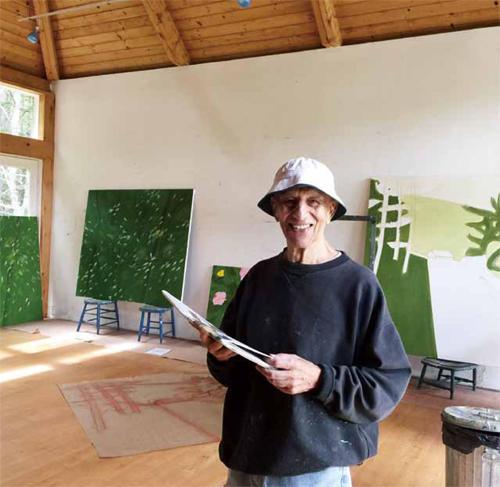

在卡茨畫作中,出鏡率最高的美人兒就是他的妻子艾達(Ada Del Moro)。

作為藝術界鮮見的“長情”畫家,卡茨以愛妻為原型,一畫就是63年,半個多世紀對妻子的凝望與愛戀,悉數收錄在近三百幅作品中。“我妻子可以媲美美國小姐!她是女人、妻子、母親、繆斯、模特、女主人,是謎,是偶像,是紐約的女神!”

1957年10月,卡茨在紐約一個畫廊的開幕式上與艾達相遇,當時她還是紐約大學生物系學生,“對去畫廊看展有點害羞”。艾達回憶兩人初期交往:“我雙手放腿上坐著,這個大家互生好感的家伙盯著我的眼睛、耳朵和肩膀。這非常感性,剛開始我不認為自己可以很好地應對,但久而久之我坐著,他繼續畫著,變成了一件稀松平常的事情。”

回憶年輕時光,卡茨表示:“這一切難以置信,艾達當時像居里夫人般一周工作60小時,她對結婚毫不在意。我想當時,在紐約起碼就有3位男性同時在追求她。我只是非常幸運,我合適她,或勉強能配得上。”

卡茨畫中的人物大多透著平和冷峻,唯有艾達是微笑的,透著從容、爽朗和坦蕩。“她就像朵拉·瑪爾(Dora Maar,攝影師、畫家,畢加索的愛人與繆斯)一樣。她們的面龐相似,但艾達的笑容是美國式的。”

在卡茨眼中,艾達是最時尚的美國麗人,卻極富歐洲人的優雅。1965年他為艾達繪制的肖像中,她猶如置身好萊塢影片,只露出發梢和些許脖頸,卻把感性藏匿于想象之中。1986年惠特尼美術館為卡茨舉辦終身回顧展,封面上撐著雨傘的艾達也成了他最著名的代表作,在2019年的拍賣中創下337萬英鎊的藝術家個人紀錄。

《艾達》 2014圖/藝術家和Gavin Brown (紐約/羅馬) 提供

1960年兒子出生后,艾達辭了科研工作回歸家庭,她曾笑談與卡茨的關系:“我們之間沒有太多波折,住在一起,他就這樣一直在我身邊工作。”卡茨卻說,她才是婚姻里那個有主見的人,“一切都是她說了算。”

畫人、畫景,捕捉每個閃光瞬間

九十多歲的卡茨精神矍鑠,依然保持著旺盛的創造力。從1954年起,每年6月至9月,他都去緬因州的農舍生活,因為那3個月緬因州的陽光比紐約更好。

“在城里生活時,早晨醒來,我先做健美操,外出跑步、取報紙。在鄉村時,我吃完早飯就去工作。在城里我能泡澡,在鄉下,傍晚時分會沖個涼。”

展覽現場,一部名為《五小時》的視頻為觀眾展現了卡茨在作品中慣用的“濕蓋濕”(wet on wet)技法,與傳統油彩上色待干后再創作相比,卡茨喜歡在第一層油彩濕著的情況下,馬上覆蓋。這樣處理下的筆觸,看起來順滑且輕薄,但對藝術家的記憶和工筆要求非常高,畫幅較大的作品更需要他十幾個小時不停地工作才能完成。

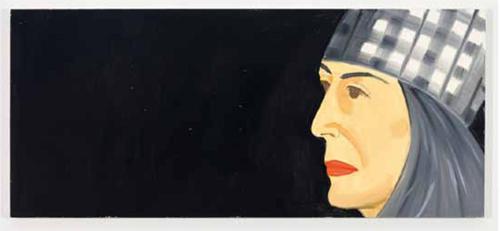

《樺樹和松樹》 2002

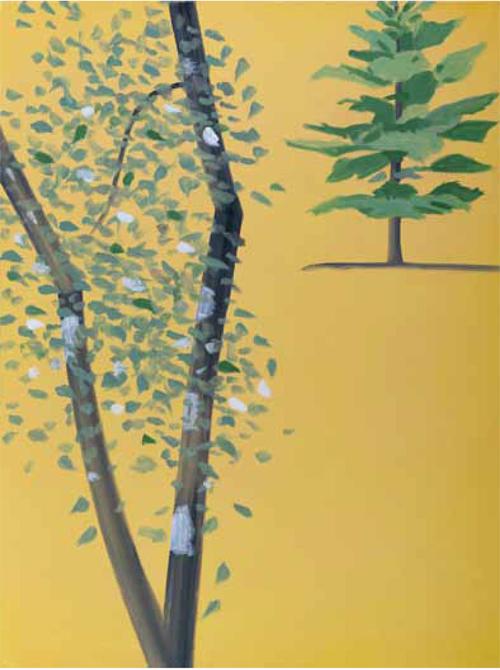

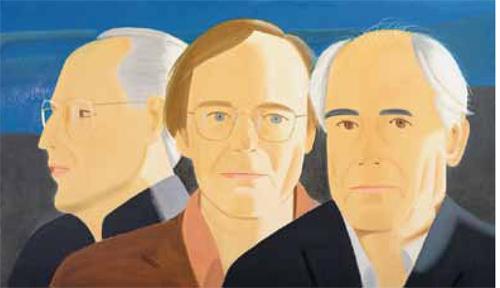

《三重奏(大衛,羅伯特,歐文) 》 2009圖/藝術家和Gavin Brown (紐約/羅馬) 提供

為保持旺盛的精力,即使年逾九旬,卡茨還堅持每天跑步游泳。“二十多歲時我常去酒吧,30歲后我改去健身房了,還戒了煙。那些日子,我游泳、跑步、打籃球,四十多歲時我跑步有點猛,五十多歲時我受了傷,后來改成了慢跑。”

提及自己的運動習慣,卡茨坦言,那是兒時在街頭自由玩耍時就養成的。卡茨1927年生于紐約布魯克林,父母都是猶太裔俄國移民。母親曾是曼哈頓下東區一家猶太戲院的明星演員,父親出身于學者家庭,剛到美國時還在工廠打拼,但他穿著考究,“一天要換三套行頭”,騎的是摩托,喜好高雅藝術,用卡茨的話說,父親當時“學著要有貴族派頭”。“我母親曾說絕不嫁猶太人,因為他們太瘦小,但我父親可是個肌肉猛男。”

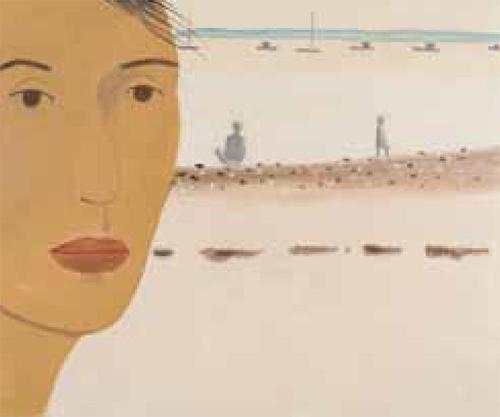

《海灘風光 (艾達)》 2013

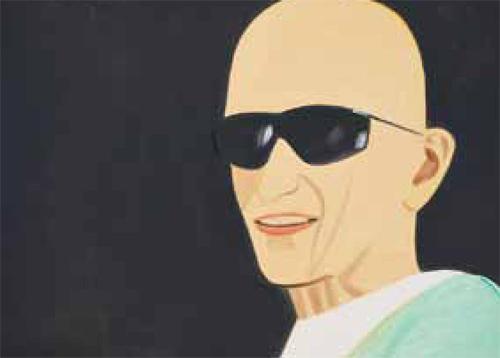

《亞歷克斯 》 2013

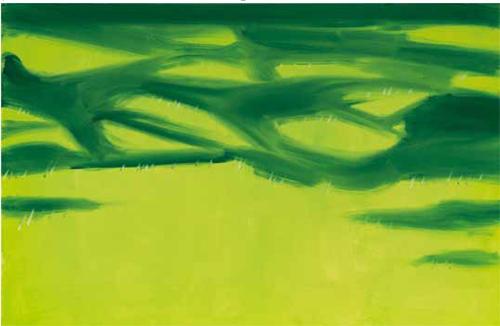

《草》 2018圖/藝術家和Gavin Brown (紐約/羅馬) 提供

卡茨出生后一年,全家從布魯克林搬到皇后區的圣奧爾本斯,那里混住著英國、愛爾蘭、德國、意大利等各地移民,卡茨在家和街頭自由成長。母親熱愛詩歌,通曉6種語言,卡茨4歲時她就教他背誦愛倫·坡的作品。耳濡目染于父母的好品味,卡茨從小就對文學、藝術和時尚充滿興趣,他閱讀大量詩歌、小說和猶太智慧書,剩余時間都用來畫畫,樓梯間里布滿了他的粉筆畫。

小學二年級時,卡茨奪得全市兒童繪畫大賽頭獎。高中時,他每天下午都去伍德羅沃森職業學校,3年間學習了工業設計,還通過臨摹石膏像磨練古典繪畫技能。當時的卡茨夢想將來成為商業藝術家,他的生活多姿多彩,打籃球、跳交誼舞,衣櫥里還存了好多時髦的寬肩上衣高腰褲口的佐特套服。

5月28日,卡茨在中國的首個大展于上海復星藝術中心開幕圖/受訪者提供

卡茨16歲那年,父親遭遇車禍,不幸身亡,他和弟弟一夜長大,不得不學著獨立謀生。父親出意外前兩周,卡茨在一本卡通書背面看見一則保險廣告,據他回憶,當時也不知為什么,花了25美分基礎保費為父親投了保險。“我們后來拿到了1萬美金,這是當時全家所有的錢了,我母親說過,我出生時,頭上是一輪祥月。”

1945年,戰爭接近尾聲,18歲的卡茨加入海軍,他乘著改裝后的豪華郵輪去了馬賽,回到北美、途經巴拿馬運河,穿越太平洋抵達夏威夷和東京。1946年退役后,卡茨輕松考取彼時人才輩出的藝術類超級院校庫伯聯盟學院。入學后沒多久,美術老師在課上展示畫作,卡茨在底下跟同桌竊竊私語,如果兩年內自己不能超過那水平,他就把顏料盒吃下去。

“我們學校有很多名師,羅伯特·格瓦斯梅(Robert Gwathmey)當時是神一般的存在,他一直鼓勵我,認定我是個藝術家,他說,‘聽著,亞歷克斯,給我做件政治性的作品,我會將它收進我的畫廊。但我畫不出來,我討厭政治,當時我太尷尬了,我永遠都無法忍受政治。”

在庫伯聯盟學院,卡茨學習當時主導歐洲畫壇的前衛藝術形式。然而,立體主義、包豪斯設計、勢不可擋的抽象藝術潮流似乎對他沒有太大吸引力。“我想畫些看上去新鮮的,做一種全新的視覺藝術,我的野心很大,也有點傻乎乎。我當時交往的都是抽象藝術圈的人,他們都認為我真的很蠢。但詩人都很喜歡我的畫作,我認識幾顆在這星球上最聰明的腦袋,他們買了我的畫,所以我知道我OK的。”

卡茨當年售出的第一件藝術作品是一張標價40美金的拼貼畫,七十多年后憶起此事他還有些憤憤不平。“他要求打折!我說,一張40美金的拼貼畫,你怎么還好意思討價還價?那是我叔叔——接著我叫他走開,別來煩我。”

和同輩畫家不同,卡茨向詩人取經吸取靈感,諸如弗蘭克·奧哈拉(Frank OHara,卡茨1959年為他畫了肖像)和格特魯德·斯坦因(Gertrude Stein)等人。“他們的語言是美的,想法也非常奇妙。”

卡茨認為,詩歌創作對即逝瞬間的捕捉也是他繪畫所尋求的,但他并不欣賞那些自我陶醉、愛鉆牛角尖的法國哲學家。“上世紀四五十年代,紐約不少美學家都來自巴黎,但那些并不吸引我。加繆有點壓抑,周日都不知道出去干啥。但我是那種,‘嘿,趕緊呀,周日有很多有意思的事可做呢!說實話,哲學家的生活我非常不適應。我打籃球、跳舞、畫畫,愛和詩人一起玩,他們聰慧有想法,有很多生活經驗。”

1949年至1950年,卡茨在緬因州的斯科維根繪畫雕塑學院學習,在那里他第一次接觸到風景現場寫生,這與他原先在紐約的學習迥然不同,“就好像你第一次面對裸體時的那種強烈感受,畫筆不經大腦直接就落在了畫布上。”在瞬息萬變的大自然中,卡茨追隨自己對繪畫最本真的感知,捕捉每個閃光瞬間,將周圍一切融入其中,而他的快樂也在畫布上展露無遺。

在卡茨的風景畫中,光是比場所更重要的元素,他試著對自身所感知到的“環境”進行視覺化處理,讓觀眾得以身臨其境。他的《樺樹和松樹》(2002)以單色黃色為背景,交錯縱橫的樺樹樹枝點綴在畫面中,加上少許抽象化色彩勾勒出的樹葉,與松樹一起,呈現出一片金色光輝。此外,《田野1 》(2017)和《草》(2018)則反映了卡茨暮年靈活自由的筆觸,背景與主體融為一體,整幅畫逐漸步入抽象領域。

“提及塞尚,我一直覺得他下筆用力過度,畫面有點笨重,當然這是他畫人體的問題,但當我坐火車看著窗外飛馳的風景時,我意識到,那都是塞尚的味道!”兩年前,卡茨出了本書,接受《衛報》采訪時對不少藝術家進行了點評,“羅斯科的畫很能裝飾門面,他是行家,但也自負。修拉《大碗島的星期天下午》有點讓人失望,它具原創性,風格強烈,但……有點干。”至于近年頗受關注的“頑皮”的班克西,老卡茨回答時聳了聳肩膀:“這家伙不算無聊,還有點意思。”