清代移民對漢中地方戲曲的影響

周強 高鳳妮

“五里不同風,十里不同俗。”漢中民俗文化是獨具地域風格的,體現了漢中地區人民的精神風貌和漢中文化的多元性。在區域文化發展當中,新產生的文化和傳統文化經常會發生沖突和對抗。在這個過程里,作為傳統文化的表征,民俗文化往往首當其沖。民俗不僅通過大眾習以為常的認同力量與新產生的文化發生“競爭”,還用其鮮明的地域性試圖兼容外來文化。不過,斗爭的結果往往依賴地區人民的文化選擇,最終是傳統文化的變化和新“體質”文化的產生。

一、清代漢中移民概況

清代漢中移民的分布格局和數量,對漢中民俗沖擊很大。其移民原因在于:

首先,明末清初,各種武裝力量在漢中地區頻繁活動,如“三藩之亂”,多年的反清戰爭和起義軍運動導致漢中原著民或死或逃,給漢中社會帶來了巨大的破壞。政府為了避免土地荒置和增加賦稅,必須招來流民以此獲得大量勞動力。

其次,從順治開始政府先后頒布《墾荒令》和《墾荒勸留條例》,大力推行優惠政策招來流民。康熙十二年(1673),又修改了順治時的《墾荒定例》。到了雍正時期,“攤丁入田”使外省地方戶籍管理相對放松,進一步鼓勵了流民遷徙山區。

另外,乾隆時期由于全國性人口膨脹日益嚴重,大批破產農民被迫離開家鄉,這是流民產生的重要歷史根源。加之清代漢中地域行政建置的不完善與社會控制戶籍流動的松懈,也為移民空間選擇提供了社會環境。

最終,在眾多歷史原因的推動下,使漢中形成了“十家九戶客,百年土著無”的局面,曹樹基估計漢中局部地區客民占總人口的比例大致在80%-90%左右。同時,清代漢中地區移民活動中,陜西關中和陜北流民較少,湖南、湖北和四川客民最多,其他依次是河南、江西、安徽、山西、廣東以及福建籍客民。大規模外省籍客民的流入,說明了清代移民運動在來源地方面的多樣性和活動的影響巨大。同時,清代漢中流民具有大集中小分散的分布格局。

二、移民對漢中地方戲曲的影響

地方戲曲是區域文化的表征和載體,是民俗的集大成者,代表了一個地區大眾的信仰、語言、服飾、習俗、心理等,是研究民俗變遷和文化發展的活化石。

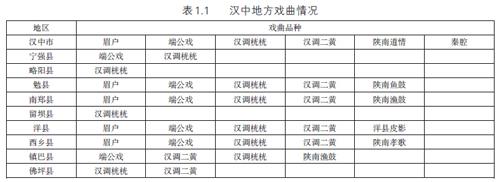

(一)增加地方戲曲的品種

因為地形原因,移民聚居地又被分割成為相對孤立的封閉空間,因此在漢水谷地里以河流為相對獨立的經濟區。同一空間其方言、文化意識、審美觀念相近,從而漸漸產生了該區域的共同文化信仰。地方戲曲相互交流、相互影響也就更為密切。

以漢調桄桄為例,它是形成于清乾隆年間的漢中地方劇種,它的產生與清代移民密切相關。明末清初之際,陜西關中流民舉家南遷洋縣一帶,使洋縣方言具有關中秦音的腔調和韻味。漢調秦腔用洋縣方言為演唱基礎,以梆子擊節樂器而得名,是秦腔在明代萬歷年間從關中地區進入漢中后的變形。漢調桄桄在表演的過程中整合川鄂戲劇和西北戲劇,并且經過不斷的完善。漢調桄桄廣泛吸收漢中移民社會的小調、山歌等民間音樂,在唱念做打等戲曲要素上都具有明顯的地域文化特色和風情,反映了漢中地方的民俗文化、心理需求、風俗習慣、共同價值取向和民間信仰。

再以洋縣皮影為例,當地藝人以從關中流入的碗碗腔曲調為框架,通過洋縣方言為傳播基礎,形成了洋縣皮影戲“北侓南韻”的地方特點。洋縣皮影唱腔的“母體”便是關中的碗碗腔。

(二)形成了一些獨特的唱腔

洋縣皮影的產生便是因為關中的碗碗腔(燈影腔)在清代移民遷徙過程中傳播到洋縣,作為“母體”在表演過程中“舊瓶裝新酒”來贏取藝術消費者。由于洋縣的關中移民較多,同鄉同情的內在驅動也使得他們能認同并接受這種選擇。即使用語調獨特的洋縣方言表演,根據觀眾審美需要創新“看點”。由于漢中獨特的人口構成,要想擴大演出市場和獲得生存空間,還必須采取一種兼收并蓄的策略。洋縣皮影唱腔以碗碗腔為主,整合其他地方戲曲的唱腔音樂旋律,以及漢調桄桄和漢調二黃的擊樂鼓點。經由不同戲曲改良整合,在多種不同音樂腔調的相互作用下形成了獨樹一幟的音調和板式,即皮影洋縣腔。其特點是唱腔高低錯落、吐字清楚、旋律圓潤優雅、清新明快,是典型的區域獨特新唱腔。

漢調桄桄以秦腔的板腔體式作為自己的基本戲曲音樂框架,更方便消費觀眾的接受,同時在具體表演中又廣泛吸收了漢中當地民間音樂的音韻歌律和風物情調,吸收、移植和揉合其他移民帶來的音樂元素,從而使漢調桄桄在音樂唱腔結構上屬于板腔體。通過大量吸收方言、俚語、唱腔、念白等采用漢中方言,使劇本語言的地方特色更加鮮明,也能使觀眾更易青睞這種與秦腔相仿的新唱腔,從而以柔和質樸和悠揚婉轉的音樂個性顯示了關中秦腔粗狂的唱腔風格。

(三)形成了一些地方戲曲傳播路線

方言在整個演變流傳的過程里起到了不可估量的決定作用。

漢調桄桄的詠、白、唱、念的發音均以漢江上游群眾方言為基礎。因地域環境與風土人情的不同分為東西兩路:南鄭、勉縣、略陽、寧強、漢臺稱“西路桄桄”,主要采用巴山語音,善演小旦、小生、小丑為主的“三小”劇目,故稱為“小戲”。洋縣、城固、西鄉、佛坪等地稱“東路桄桄”,主要采用尖中語音,擅演須生、正旦、大凈為主的劇目。東路唱、白、吐字發音略帶關中語音,西路則用巴蜀語音。這與清代移民來源十分吻合。經過清代移民活動,無論是外省客民還是原居民,作為漢中地域內生產創造經濟文化的主體,是地方戲曲成為何種形態特征和地方戲曲能夠形成怎樣傳播路線和區域的關鍵環節。

(四)促使地方戲曲發展演變到最后定型

端公戲中的大筒子唱腔以及伴奏樂器筒子胡并非來源于漢中本地。《中國戲曲志·陜西卷》中記載在嘉慶年間,“大筒子戲隨湖南移民傳入漢中、安康山區”。由于筒子戲成為端公戲的音樂元素,使端公戲迅速發展起來。移民帶來的音樂元素作為新鮮血液融入到了漢中戲曲當中,端公戲便受其影響。當然其服飾、器具也有所變化,端公戲的表演者為了招來客人觀看表演,也有對原來端公戲調整的心理趨勢,顯然應加入移民所喜歡的曲調,同時在劇本的改編上應該更切合當地生活,以受其追捧。這些因素無疑推動了端公戲的最終定型。同樣因為移民推動漢中地方戲曲最終定型的還有漢調桄桄和洋縣皮影。

三、清代移民對漢中地方戲曲影響的一些思考

綜上所述,人民是文化藝術的創造主體,又是文化的傳播者,在文化創新中具有核心地位。清代大規模移民對漢中文化的創造主體產生了巨大影響。

通過文化整合,無論是移民帶來的客鄉民俗,還是漢中老民世襲下來的民俗文化,客鄉民俗作為新的血液被吸收,在傳播過程中因為方言產生聲腔變質等等,作為“種子”以新的“體質”被該地區的人民所接受。因此,我們可以看到移民帶來的各地區的方言、服飾在地方戲曲音樂中都有一定的表現,而漢中地方戲曲是漢中文化整合秦隴文化、荊楚文化和川蜀文化的最好佐證。

研究移民對漢中民俗文化的影響,有助于把握和厘清漢中文化的性質,使漢中地區的民眾不被自己的文化屬性而迷惑。認清自己的文化優勢,在地區發展中發揮自己的長處,整合文化資源,繼承先民的文化包容胸懷,這不僅對漢中的可持續發展有關鍵意義,而且對當下的陜南大移民有重要借鑒意義,如何防止非物質文化遺產在移民中的衰退,如何保證移民文化在遷入區能夠被接受生存等等,我們都可以在先民解決移民帶來的文化問題中總結經驗,從中獲得啟發,運用創新思維妥善處理好文化沖突和融合的矛盾。

周 強 西安建筑科技大學在讀研究生

高鳳妮 博士、西安建筑科技大學副教授