文化引領,以“美”促發展

唐松梅

自2010年起,我園以生態式美育思想為指導,以人文生態觀價值為導向,將每一位教師看作不斷成長的“生態人”,積極探索園本審美文化的建構。這種生存觀不是靜態的、只看結果的價值觀,而是動態的、重視過程的生命觀。生態審美重視的是生命過程的和諧,強調的是過程而不是結果[1]。為此,我們以園本審美文化建設來優化個體所處的生態系統,追求在“生態人”養成的過程中,實現物我、他我、自我的和諧統一,促進教師專業素養的提升,樹立教師專業自信,重構教育之“美”。

一、賦予權利,享課程過程之美

幼兒教師是幼兒園課程開發與建設的主體,他們的課程觀、兒童觀、游戲觀不僅決定了課程的內容走向,更關乎兒童的發展。有學者認為,教師有主見、做事有自己的價值觀和目標,才能成為兒童學習強有力的推動力 [2]。

因此,近年來,我園從主題課程切入,嘗試以“4+N”(每學期年級組共同確定4個主題的內容和基本框架,教師根據班級實際情況實施若干個小主題或項目活動)的方式進行課程實踐探索。幼兒園給予教師課程自主權,允許教師根據班級的實際情況,結合幼兒園的文化活動,實施班本主題課程。教師不再是課程文本的實踐者,而是課程的設計者、實踐者、反思者,有了享受課程開發與建設過程的可能。

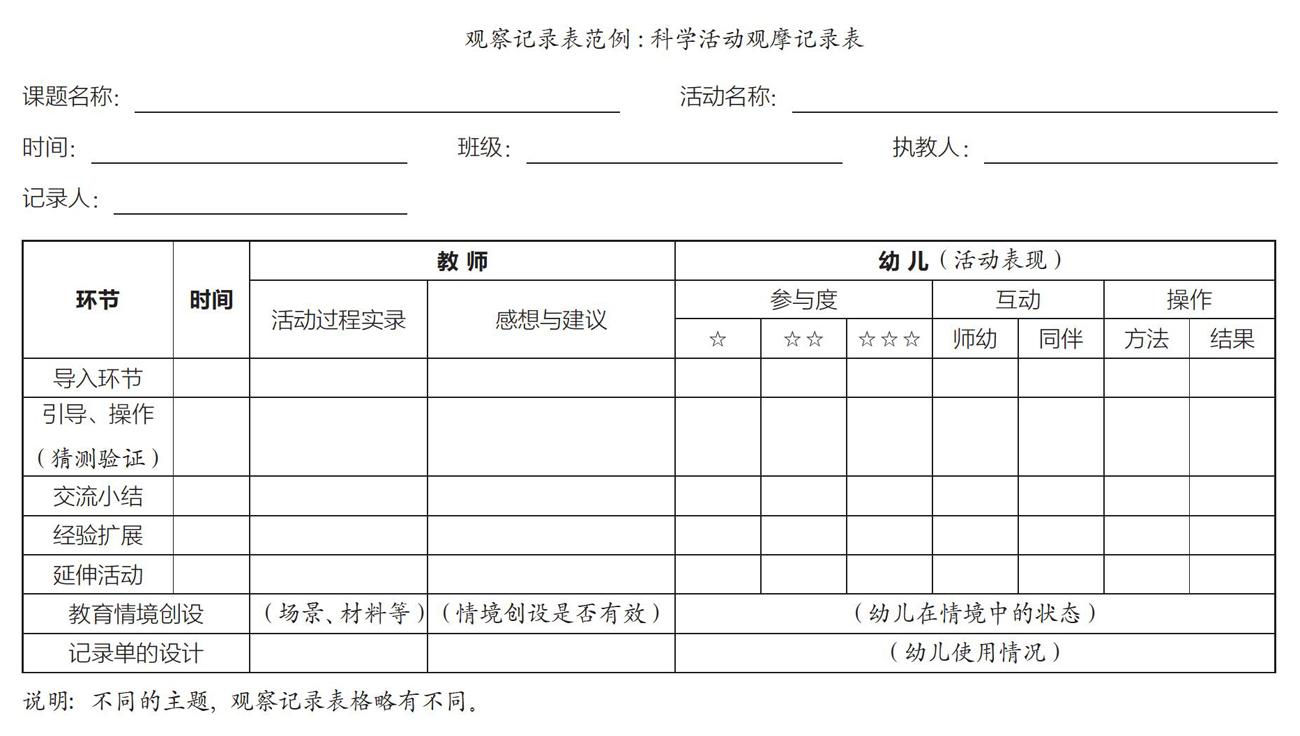

給予教師課程自主權,并不是對教師放任自流、不聞不問。為幫助教師更好地設計和實施班本主題課程,幼兒園有針對性地開展了各類培訓,使其課程自主權能真正得以實現,最終促進兒童成長。例如,我們開展專題講座、案例分析等研討活動,讓教師了解課程設計的步驟及注意事項;帶領教師參訪其他幼兒園,學習班本主題課程實施的有益經驗;請幼兒園中有經驗的教師分享實踐心得,共享班本主題課程的實施策略;設計課程實施觀察記錄表(見下表),幫助教師厘清課程實施的思路……

通過近三年的實踐探索,教師的課程意識、課程設計和課程實踐能力有了質的變化。教師不再受課程計劃和活動時間的約束,開始更多地關注幼兒的需要和興趣,潛心觀察幼兒在各項活動中的行為和狀態,從身體和心理上慢慢地俯下身姿,享受和幼兒共同游戲、共同成長的快樂。與此同時,我園的園本特色文化活動“歌唱春天”“親子美術節”“手拉手親子讀書月”等也真正融入幼兒園的課程中,有效促進了幼兒在直接感知、實際操作和親身體驗中獲得發展。如,“歌唱春天”活動中,大班幼兒自由結伴、選曲、編舞、伴奏,進行歌唱表演,享受歌唱的自由和快樂;中班幼兒選種、播種、參與并記錄植物生長的全過程,采摘、烹飪、品嘗,體驗收獲的喜悅;小班幼兒扮演小記者,采訪幼兒園各部門教師“今天,你微笑了嗎”,把快樂傳遍幼兒園的各個角落。豐富多彩的班本主題和項目活動,讓我們看到了教師的兒童立場,以及他們把理念轉化為兒童活動的課程智慧。

二、守本攻堅,成專業發展之美

教育以人的健康發展為目標。教育是藝術,要以人為本;教育也是科學,要遵循規律。教育永遠在路上,只有守住教育者的初心,方能負重前行,成就專業自信。

這里以我園戶外游戲開展為例,介紹教師的專業成長。我園開展戶外游戲之初,教師常常會有這些困惑:游戲活動中幼兒的安全如何保障?讓幼兒進行游戲計劃(游戲前對游戲的內容、材料等用畫圖的方式進行簡單規劃)真的有必要嗎?樹枝、紙盒這些材料為什么不能直接從淘寶購買,為什么一定要讓家長和幼兒收集?問題像雪花一樣,迎面而來,教師心中也產生了畏難情緒。對此,我們有以下舉措:請專家答疑,明確基本的理念;堅持在日常活動中開展行動研究,在實踐中探索解決問題的方法;在園內開展對話交流活動,總結和共享解決問題的策略。行動研究的過程,也是教師經驗提升的過程,他們質疑、反思、總結,在不斷地遇到問題、解決問題的過程中成長。進一步實踐探索后,大家逐步達成共識:游戲活動中一方面可以通過教師分工、環境預設等方式保障幼兒的安全,一方面要讓幼兒在活動中逐步形成安全意識,學會自我保護;游戲活動中應根據幼兒的年齡特點和經驗水平來確定是否安排游戲計劃,計劃的記錄方式要根據活動的內容有所區別,計劃的制訂應建立在了解場地、同伴需要的基礎上;材料的收集過程是課程的一部分,只有經歷收集的過程,才能體會“變廢為寶”的價值。

從畏難到改變再到發現成長,教師堅守住了教育的根本,而守住根本的同時,也成就了一次觀念和行為的蛻變。正如一位教師在分享中所說:做不設限的老師,才能發現幼兒發展的無限可能;不怕失敗,才能獲得更多的專業成長。

三、專業互助,創能量場域之美

教師團隊是由一個個鮮活的個體組成的集體,每一個個體都有自己的閃光點和能力優勢。我園充分發揮每一位教師的專業特長,通過經驗傳遞、專業支持、團隊攻關等專業互助方式,創設了專業發展的能量場。每位教師都是卷入這個場域中的能量源,既是能量的接收者,也是能量的傳遞者,在提升自己專業水平的同時也為他人的發展助力。

比如,我園以師徒結對、團體支持的形式助力青年教師的成長,為他們制訂了明確的三年成長規劃:第一年側重教育教學基本功的夯實,每人要獨立負責一面主題墻,提升兩項專業技能,完成三幅美術作品,布置四種區域,撰寫五篇教育心得;第二年側重教育教學能力的提高,每人要讀一本好的專業書籍,組織一節優秀的集體教學活動,寫一篇好的教學案例;第三年側重科學研究能力的培養,每人要獨立申報并完成一項個人課題。在三年的專業成長中,既有師父的日常指導,更有全體教師的鼎力支持,例如青年教師申報課題時,除師父外,幼兒園教科室教師會為他們提供具體細致的指導,助力青年教師個人成長。

再如,我們與時俱進,整合線上、線下資源,在微信上以“閱讀打卡”的方式組織全體教師共同學習。在閱讀《和兒童一起學習 促進反思性教學的課程框架》一書時,我們每周閱讀一章并撰寫讀后感。通過這樣的方式,教師不僅獲得了實操性的策略和新的思考視角,更看到了幼教人共同的堅守,獲得了自信。

在這個能量場域中,每位教師也在散發著自己的能量,相互助力,互生共長。我們為教師提供專業支持的同時,也為他們提供了展示的平臺,讓教師感受到集體的力量和溫暖,體驗助力他人成長的成就感。如,我們請優秀教師向大家介紹個人課題申報和研究的經驗,展示自己的同時也向他人傳遞能量。

四、尋根問源,建文化歸屬之美

文化是一種精神價值,以及與之相呼應的生活方式,它的最終成果是集體人格[3] 。每一位教師都帶著自己的個人文化背景走進幼兒園,又在這里共同締造出新的園本文化。園本文化不僅反映了幼兒園的品質,也展現出教師的風格。優秀的園本文化,是教師專業發展最好的滋養。

作為一所具有七十余年歷史的幼兒園,南京市第三幼兒園(以下簡稱三幼)有著自身獨特的氣質和精神內涵,這些都潛移默化地沉淀在教師的工作態度和專業追求中。在建園七十周年時,我們組織全園青年教師開展“尋美溯源”系列活動。我們分別走訪了退休的園長、教師和保育員,還有與三幼關系密切的南京師范大學屠美茹教授和邊霞教授,從他們的故事中,大家感受到了責任擔當、特色傳承、專業智慧和學習成長的意義。當抽象的理念通過具體的人和事呈現在我們面前時,大家深深地感受到了三幼人對教育的情懷、堅守和不懈追求,萌生了作為三幼教師的自豪感。

此后,我們又將尋美溯源的活動繼續延伸,我們學習三幼第一任園長周俟松女士和許地山先生的事跡;開展“落花生精神及其傳承者”讀書會,讓大家通過讀許地山先生的散文《落花生》、周俟松女士的文章《懷念地山》、許燕吉女士的著作《我是落花生的女兒》,以及聆聽許地山先生的研究者、南京曉莊學院王盛教授講述許地山先生的故事等活動,真正了解許地山先生的風范,并深刻領會“做有用的人,做有用的事”的含義。由此,我們也找到了三幼的文化根源,樹立了做落花生傳承者的責任意識。

文化的歸屬,就如同精神的家園,給予我們溫暖人心的力量。正如北京師范大學張東嬌教授所說,學校是一個文化存在,學校在本質上是一個愛人的組織。“文化”和“愛人”放在一起,美好、優雅、松弛[4]。

美是一種生活態度,美是一種藝術創造,美是一種快樂游戲,在美的世界里,我們獲得永恒的喜悅!這段話鐫刻在幼兒園的墻上,是對我園“以美育人,寓教于諧”教育理念的解讀,是我園全體教師的教育追求和共同理想。只有真正感受到教育帶來的美和喜悅,我們才能在專業之路上義無反顧,風雨兼程!教師隊伍建設,只有植根于文化的土壤,深入到教育的細節和教師的心靈,才能真正成為學校的立足之根本。

【參考文獻】

[1]丁永祥.論審美教育中的生態意識[J].河南師范大學學報,2002 ,(4) .

[2]德布·柯蒂斯,瑪吉·卡特.和兒童一起學習:促進反思性教學的課程框架 [M].周欣,譯.北京:教育科學出版社,2011.

[3]余秋雨.何謂文化[M].武漢:長江文藝出版社,2012.

[4]張東嬌.學校文化管理[M].北京:教育科學出版社,2013.