基于PLS-SEM模型的食品謠言傳播意愿影響因素研究

闞順玉 王筱莉 楊湘浩

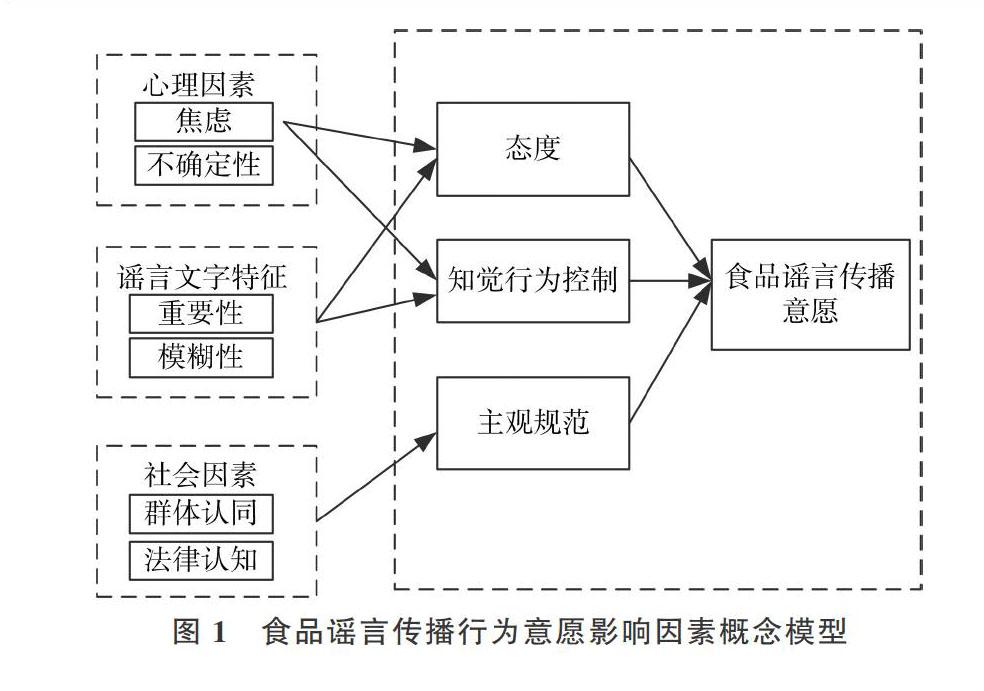

摘 要:基于計劃行為理論對網民參與食品安全網絡謠言傳播行為形成機理進行研究。以食品安全謠言傳播事件為背景,以計劃行為理論為基礎提出相關假設,運用SmartPLS2.0軟件構建偏最小二乘結構方程模型 (PLS-SEM)對傳播意愿影響因素進行探索性分析。研究結果表明,網民面對食品類謠言的主觀態(tài)度對傳播行為意愿有顯著性影響;網民個體焦慮感與相關法律法規(guī)的震懾作用對謠言傳播態(tài)度有顯著性影響;食品謠言的可信度、時效性及傳播方式便利性等謠言本身特征,對謠言傳播行為意愿有積極影響。

關鍵詞:食品安全謠言;計劃行為理論;PLS-SEM模型;影響因素

DOI:10. 11907/rjdk. 191677 開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

中圖分類號:TP319文獻標識碼:A 文章編號:1672-7800(2020)005-0120-04

0 引言

食品安全是一個國家穩(wěn)定發(fā)展的重要前提之一,食品安全保障環(huán)節(jié)一旦出現(xiàn)問題,將會給國家和人民帶來巨大損害。近年來,大量食品安全負面事件新聞給廣大人民群眾造成了心理恐慌,也為食品謠言爆發(fā)創(chuàng)造了條件。截至2017年,我國食品安全類謠言傳播日益嚴重,“網絡媒體中有關食品安全類的謠言已占到總謠言的45%,位居首位”[1]。食品安全謠言的廣泛傳播嚴重損害了廣大人民群眾的消費信心,破壞了市場競爭環(huán)境,擾亂了社會秩序。

為避免謠言傳播給社會帶來消極影響,國內外學者對謠言產生原因和傳播機理進行了研究。首先是Knapp[2]系統(tǒng)提出謠言產生和謠言控制問題,隨后Allport&Postman[3]提出謠言的決定公式,緊接著Daley和Kendall[4]采用經典的DK模型描述謠言傳播等。以上謠言傳播研究為刻畫謠言傳播影響因素提供了理論基礎。針對謠言傳播影響因素,可總結為以下幾個方面:從謠言本身特征方面,Allport&Postman[3]認為重要性和模糊性是謠言傳播的重要影響因素,并提出謠言公式;Rosnow[5]認為信息的重要性在謠言傳播過程中占據(jù)重要地位,對個體比較重要且模糊性強的話題謠言更可能導致謠言的廣泛傳播。從心理因素方面,人行為變化的內因是心理變化。眾多學者一致認為個體的焦慮感對謠言傳播產生重要影響。如Pezzo[6]認為對謠言的信任程度越高,性格特質焦慮的人越容易傳播謠言;Anthony[7]也提出用焦慮作為重要性的替代變量,認為對于某件事產生焦慮是因為這件事比較重要,而重要性是謠言傳播行為的關鍵因素;DiFonzo&Borsia[8]認為心理產生的不信任感是謠言出現(xiàn)與傳播的重要因素。從環(huán)境因素方面,人類社會關系為信息流提供了特殊的通信渠道,越是熟悉的人越容易傳播謠言。外界環(huán)境的改變如突發(fā)事件爆發(fā)時,謠言更容易廣泛傳播。人們對外界的群體認同也會影響謠言傳播,對群體的認同水平越高,人們對群體中負面謠言的傳播意愿越小。雖然國內外學者從個體心理、外界環(huán)境和群體因素等多個角度對謠言傳播影響因素進行了研究,但這些研究并沒有針對特定領域的謠言事件。不同類型謠言如政治謠言、文化謠言、生活謠言等,其傳播影響因素并不完全相同。食品安全謠言作為社會生活謠言的一種,更是具有不同于其它謠言的復雜性與特殊性。

與其它社會謠言不同的是,食品安全謠言具有受關注度高、傳播速度快、受眾面廣、重復傳播、社會反響大等特點。本文著眼于食品安全這類特殊謠言,發(fā)現(xiàn)其在傳播過程中,傳播主體心理因素變化對謠言傳播有較大影響,并且心理因素變化也受謠言本身特征及環(huán)境因素變化的影響等。如沙勇忠、史忠賢[9]就公共危機偽信息中網民心理與行為特征及其影響因素進行研究;賴勝強、唐雪梅[10]就信息情緒性對謠言傳播影響因素進行研究;張會平等[11]認為懲罰機制會對網民參與傳播的意愿有抑制作用。以上文獻只是從傳播主體角度論述了網民參與謠言傳播行為意愿的影響因素,并沒有考慮到傳播主體心理因素與環(huán)境因素交互變化對謠言傳播的影響。本文基于計劃行為理論對上述問題進行研究,運用最小二乘結構方程模型(PLS-SEM)進行探索性分析,以期為政府從多個角度監(jiān)管食品網絡謠言提供有效支持。

1 模型構建理論

1.1 計劃行為理論

在信息領域,計劃行為理論(Theory of Planned Behavior,TPB)也可以解釋人類決策過程[12-13]。如洪巍等運用計劃行為理論解釋食品安全網絡輿論參與行為[14];趙娜認為個人意愿和態(tài)度更易產生信賴,并且主動傳播謠言[15];賴勝強將情緒與態(tài)度聯(lián)系起來,認定情緒會改變態(tài)度,進而影響網民參與行為[10]。本文基于以上研究提出假設:H1:網民主觀態(tài)度對食品安全網絡謠言傳播意愿產生影響。

主觀規(guī)范對行為意向產生影響是通過個體在采取某行為時考慮該行為是否會獲得社會認同或反對實現(xiàn)的[13];史樹梅[16]在研究網絡輿情案例時,發(fā)現(xiàn)網民心理與行為變化在社會壓力與群體壓力下產生的從眾心理是促使網民參與行為的重要因素之一。由此提出假設:H2:主觀規(guī)范對網民的食品謠言傳播行為意愿具有重要影響。

知覺行為控制是個體在完成某行動時心理所能接受的難易水平。畢宏音[17]在論及知覺行為控制時指出,個體若感覺自身在信息傳播和知識共享上擁有較高的自我效能以及充足的支配能力,則其更傾向于選擇介入到網絡上的知識構建行為。由此提出假設:H3:知覺行為控制對謠言的傳播意愿具有正向影響。

1.2 謠言傳播意愿影響因素特征

(1)個體心理因素特征。個體心理情緒變化會直接導致對謠言的態(tài)度變化進而有謠言傳播意向。大量研究表明個體心理的焦慮會對謠言傳播意向產生重要影響,如Faye認為個體焦慮感越強,越容易對謠言進行傳播;Pezzo[6]通過搜集數(shù)據(jù)證明了特質焦慮的人會加快對謠言的傳播速度。新媒體技術可將近在咫尺的社會現(xiàn)象暴露于那些真實的形象和畫面之中,一些主體未曾經歷的事情和危險變成焦慮來源,不斷喚起主體的緊張感、不適感和焦慮感。個體之所以產生焦慮也是由對謠言內容的不確定性導致的。不確定性是指疑惑的心理狀態(tài),面對不太確定的信息時,人們會通過傳謠進行補償。由此提出假設:H4:面對食品安全類謠言,網民的焦慮對傳播意愿有顯著性影響;H5:面對食品安全類謠言,網民的不確定性對傳播意愿有顯著性影響。

(2)食品謠言本身特征。方付建等[18]研究網民面對網絡輿情的行為特征時指出,片面的信息或對信息的片面解讀將會影響網民對此類事件的態(tài)度,進而對謠言傳播行為形成產生負面影響,導致謠言繼續(xù)傳播;Fiona Duggan&Linda Banwell[19]指出信息資料來源可信性是影響信息傳播的重要外部因素。由此提出假設:H6:信息可信度對網民參與食品謠言傳播行為具有顯著性影響。

網絡媒體的多樣性,使得人們參與食品謠言傳播的方式更加多樣化,通過用戶的瀏覽、轉發(fā)、語音等傳播行為,可在較短時間內擴展到更大范圍內。不同于傳統(tǒng)傳播方式只在有強連帶關系的熟人之間傳播,如今只要是網絡用戶即有可能成為信息的接收者和和傳播者。網絡傳播的便利性對人們參與食品謠言傳播意愿產生影響。由此提出假設:H7:傳播的便利性對食品謠言傳播意愿有顯著影響。

(3)社會環(huán)境因素特征。法律震懾性通過威懾理論影響網民參與行為,隨后威懾理論被廣泛運用于信息安全和信息傳播領域。趙冰峰認為通過法律法規(guī)的震懾作用會影響大眾對網絡謠言的傳播行為[20]。通過一定懲罰機制促使網民主動辨別食品安全謠言,能夠有效減少食品謠言的傳播。由此提出假設:H8:法律震懾性對網民參與傳播意愿的主觀規(guī)范具有顯著性影響。

群體認同是網民力爭與大眾保持同一步調、采取同一行為的心理狀態(tài)。面對不太確定的食品安全信息,其一方面容易認為相信家人、朋友等在內的大多數(shù)人的意見不會出錯,一方面認為個人可以免去承受淪為邊緣人和少數(shù)人的外在壓力。由此提出假設:H9:群體認同對食品謠言傳播意愿有顯著性影響。

2 研究設計

2.1 數(shù)據(jù)來源

本研究主要采用網絡調查問卷,以及部分紙質調查問卷的方式收集數(shù)據(jù)。根據(jù)2017年2月末,由幾段展現(xiàn)“塑料紫菜”的視頻在網上廣泛傳播所引發(fā)的“紫菜風波”事件為例,設計相關問卷。測量項首先包含年齡、性別、收入、學歷和職業(yè)等5項個人基本信息指標題目,其次調查不同因素對食品謠言傳播的影響。采用李克特5度量表設計題目測量文本假設模型,問卷涉及10個潛在變量主體,每個潛在變量都由2~4個可測變量組成,所有測量變量指標都來自相關參考文獻。

為保證問卷的科學性,在進行正式問卷調查之前,與相關學者和專家進行討論并進行了合理修改。通過整理調查問卷數(shù)據(jù),網上共發(fā)放368份問卷,回收有效問卷256份;紙質問卷共發(fā)放100份,回收有效問卷75份,本研究最終共收回有效問卷331份。

2.2 研究方法

本文基于偏最小二乘結構方程模型(PLS-SEM)對食品安全謠言傳播意愿影響因素進行探索性分析。與大多數(shù)探索性研究一樣,PLS-SEM 模型可用來研究容量相對小的樣本。由于本文提出的假設模型中謠言傳播行為意愿是一個形成性指標,通過對問卷樣本數(shù)據(jù)的描述統(tǒng)計分析,可見搜集數(shù)據(jù)的分布是有偏的,且不能驗證觀測變量是否服從多元正態(tài)分布。因此,根據(jù)選擇經驗規(guī)則,本文選擇了PLS-SEM模型對謠言傳播意愿構建實證模型,采用Smart PLS2.0路徑建模工具進行數(shù)據(jù)分析,測試本文提出的假設模型。

運用 Smart PLS2.0 軟件工具構建 PLS-SEM 模型,smartPLS2.0是一款用于偏最小二乘法進行結構方程建模的統(tǒng)計分析軟件,與AMOS軟件的路徑分析效果相比,采用SmartPLS2.0進行調節(jié)變量分析更加靈活。PLS-SEM 模型檢驗包括測量模型檢驗和結構模型檢驗,測量模型檢驗包括信度檢驗和效度檢驗,結構模型檢驗包括結構模型擬合優(yōu)度和路徑系數(shù)顯著性檢驗。

2.3 分析討論

2.3.1 測量模型評價

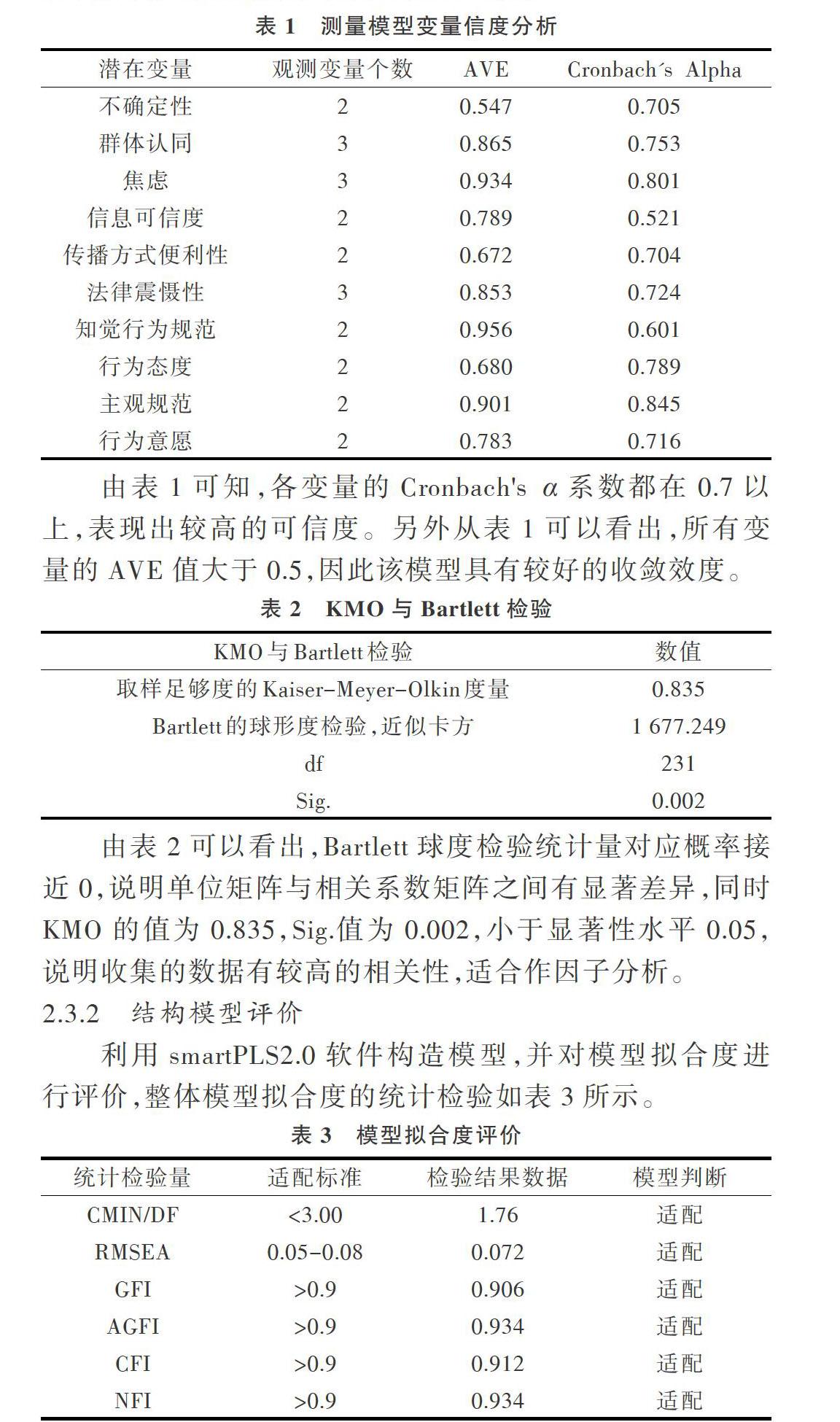

信度主要使用Cronbach's [α]系數(shù)進行評估,信度系數(shù)[α]越高,表示各變量之間相關性越高,[α]>0.7時,符合信度系數(shù)要求。效度檢驗通過因子分析進行檢驗,將KMO值與0、1進行比較,越接近于0,表明原始變量相關性越弱;越接近于1,表明原始變量相關性越強,越適合進行因子分析。由此得出各個變量的信度系數(shù)[α]值如表1所示,以及KMO和Bartlett的檢驗如表2所示。本文采用SPSS22.0統(tǒng)計軟件進行數(shù)據(jù)分析,分別進行模型的信度和效度檢驗,并對得到的結構方程模型進行檢驗。

2.3.2 結構模型評價

利用smartPLS2.0軟件構造模型,并對模型擬合度進行評價,整體模型擬合度的統(tǒng)計檢驗如表3所示。

群體認同對行為態(tài)度的影響不顯著,可能原因有食品安全謠言涉及自身健康利益,旁人觀點并不足以影響網民對待謠言傳播的態(tài)度,因為食品安全問題對于網民來說是嚴重的健康問題,是不容小覷的事情;謠言傳播方式的便利性對網民行為態(tài)度的影響也不顯著,由于參與調查人員大多生活在一線城市,早就習慣了謠言傳播方式的多樣性,因此不會對其行為態(tài)度產生很大影響。但相比網絡不發(fā)達的年份,傳播方式便利性會對謠言傳播意愿產生影響。

2.3.3 模型修正

在上述模型評價過程中,雖然模型整體擬合度尚可,但在路徑系數(shù)顯著性檢驗過程中,兩個假設的路徑系統(tǒng)沒有通過顯著性檢驗。依據(jù)上述檢驗結果,結合PLS-SEM 模型,在smartPLS2.0構圖工具中刪掉未通過顯著檢驗的路徑后,重新對模型進行分析,得到修正后的各項擬合指數(shù),如表5所示。

在修正后的PLS-SEM 路徑結構方程模型中,各路徑系數(shù)值都有所提升,由此得到以下結論:個體焦慮、信息可信度、群體認同都對行為態(tài)度都有顯著影響。行為態(tài)度對行為意愿的路徑系數(shù)為0.422,驗證了H1,說明積極正面的態(tài)度是參與意愿形成的重要因素。知覺行為控制對行為意愿的路徑系數(shù)為0.501,H3得到支持。由計劃行為理論可知,非完全意志所能控制的行為,在外界條件不具備時,其會通過知覺行為控制以降低行為動機。對于傳播食品安全謠言這一行為意愿來說,網民是否參與傳播首先決定于網民態(tài)度,此外還會受到外界環(huán)境影響,如果不具備一定的外界條件,則可能不參與傳播,這與計劃行為的假設保持一致。

3 結語

從我國食品安全謠言形成與傳播機制來看,謠言傳播進程中網民心理變化對謠言傳播起到了決定性作用。公眾參與食品安全謠言傳播行為是網民情緒、意見與行為傾向的綜合體現(xiàn)。頻繁爆發(fā)的食品安全謠言降低了網民對食品安全的信任度。網民由開始的擔憂到情感宣泄,這也與當前的社會網絡環(huán)境有關,面對食品安全這一特殊謠言類型,網民對此類事件的關注度會增加,對此類謠言信息情緒化傳播的意愿也會增強。

實證結果還發(fā)現(xiàn),隨著如今網絡謠言治理手段的改善,相關法律條文的實施,網民面對食品安全謠言的傳播會更加慎重。這在很大程度上能夠促使網民主動識別食品謠言,但還需進一步增強網民對相關法律的認知能力,切實降低網民傳播食品謠言的意愿。然而,本文研究還存在很多不足,對于網民如何看待與識別具有情緒性特征的食品謠言的解釋還不夠充分,因此未來可針對食品安全信息的情緒性表達對網民參與食品安全謠言傳播行為意愿作進一步研究。

參考文獻:

[1] 王虎,洪巍. 食品安全網絡謠言應對研究——以“塑料紫菜”事件為例[J]. 電子政務,2017(12):22-30.

[2] KNAPPR H. A psychology of rumor[J]. Public Opinion Quarterly,1944,8(1):22-37.

[3] ALLPORT H,POSTMAN L. The psychology of rumor[M]. New York:Henry Holt,1947.

[4] DALEY D J,KENDALL D J. Stochastic rumor[J]. Journal of Applied Mathematics,1965(1):42-45.

[5] ROSNOW R L.Rumoras communication:a conceptualist approach[J]. The Journal of Communication,1988(9):12-28.

[6] PEZZO M V,BECKSTEAD J W. A multilevel analysis of rumor transmission:effects of anxiety and belief in two field experiments[J]. Basic and Applied Social Psychology,2006,28(1):91-100.

[7] ANTHONY S. Anxiety and rumor[J]. Journal of Social Psychology, 1973, 89(1): 91-98.

[8] DIFONZO N,BORDIA P. Corporate rumor activity,belief,and accuracy[J]. Public Relations Review,2002,28(1):1-19.

[9] 沙勇忠,史忠賢. 公共危機偽信息傳播影響因素仿真研究[J]. 圖書情報工作,2012,56(5):36-41.

[10] 賴勝強,唐雪梅. 信息情緒性對網絡謠言傳播的影響研究[J]. 情報雜志,2016,35(1):116-121.

[11] 張會平,郭昕昊,湯志偉. 懲罰機制對網絡謠言識別行為的影響研究[J]. 情報雜志,2016,35(12):47-51.

[12] JOANNE R S,DEBORAH J T,ANTONY S R M,et al.Interaction effects in the theory of planned behavior: the interplay of self-identity and past behavior[J]. ?Journal of Applied Social Psychology,2007,37(11):2726-2750.

[13] FIONA D,LINDA B.Constructing a model of effective information dissemination in a crisis[J]. Information Research,2004,5(3):178-184.

[14] 洪巍,吳林海,王建華,等. 食品安全網絡輿情網民參與行為模型研究——基于12個省、48個城市的調研數(shù)據(jù)[J]. 情報雜志,2013,32(12):18-25.

[15] 趙娜,李永鑫,張建新. 謠言傳播的影響因素及動機機制研究述評[J]. 心理科學,2013,36(4):965-970.

[16] 史樹梅. 網絡事件中的網民心理特點與行為影響研究[D]. 濟南:山東師范大學,2011.

[17] 畢宏音. 網絡輿情形成與變動中的群體影響分析[J]. 天津大學學報:社會科學版,2007(3):270-274.

[18] 方付建,王國華,徐曉林. 突發(fā)事件網絡輿情“片面化呈現(xiàn)”的形成機理——基于網民的視角[J]. 情報雜志,2010,29(4):26-30.

[19] MCMILLAN S J. Effects of structrual and perceptual factor on attitude toward the website[J]. Journal of Advertising Research,2004,43(4):400-421.

[20] 趙冰峰. 論情報設計及情報行動在情報活動中的意義[J]. 情報雜志,2012,31(11):30-34.

(責任編輯:黃 健)