竹蓀褐變機理的初探

劉慶慶 丁有財 馮紹彪 余庭付 李紅麗 吳共會

摘 要:褐變是影響竹蓀食用品質的主要原因,為探究竹蓀在貯藏期間發生褐變的機制,以干制竹蓀為原材料,研究竹蓀褐變前后的還原糖、總酚、氨基酸態氮、可溶性蛋白含量的變化情況和在常溫及4℃冷藏2種貯藏條件下竹蓀每隔7d的褐變度。結果表明,竹蓀在發生褐變后還原糖、總酚、氨基酸態氮、可溶性蛋白含量均發生顯著性下降,竹蓀褐變的主要類型有美拉德褐變、酚類氧化褐變,可能還有抗壞血酸褐變和酶促褐變,但不會出現焦糖化反應褐變;4℃低溫貯藏有助于減緩竹蓀褐變速度。

關鍵詞:竹蓀;褐變機理;褐變度;美拉德反應;酚類氧化褐變

中圖分類號 TQ281 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2020)11-0036-03

Preliminary Study on the Browning Mechanism of Dictyophora

Liu Qingqing1 et al.

(1College of Tongren University,Tongren 554300,China)

Abstract: Browning is the main reason that affects the edible quality of Dictyophora. In order to explore the mechanism of browning of Dictyophora during storage, the changes of reducing sugar, total phenol, amino acid nitrogen and soluble protein content of dried Dictyophora were studied before and after browning, and the browning degree of Dictyophora under normal temperature and 4 ℃ cold storage were studied every other week. The results showed that the contents of reducing sugar, total phenol, amino acid nitrogen and soluble protein decreased significantly after browning. The main causes of browning were Maillard browning and phenol oxidative browning, which might be ascorbic acid browning and enzymatic browning, but the browning reaction could be determined. 4℃ low temperature storage was helpful to slow down the browning rate.

Key words: Dictyophora;Browning mechanism; Browning degree; Maillard reaction; Phenolic oxidative browning

竹蓀又名竹笙、竹參,是一類名貴大型食用真菌,素有“真菌皇后”、“山珍之王”等美稱[1-2]。竹蓀對降血脂,抗腫瘤、抗輻射等有一定的療效,具有很高的開發價值[3]。目前,竹蓀主要以干品形式進行銷售,但竹蓀子實體為海綿質,菌群為網紗狀,烘干后輕且薄,極易斷裂、破碎,且長時間貯藏返潮現象嚴重,很容易發生褐變,使其感官和營養價值急劇劣變,降低竹蓀的食用和經濟價值[4]。目前研究食品褐變的方法都是根據以往的美拉德反應和酚類以及抗壞血酸氧化生成焦糖褐色素的理論,以褐變度為檢測指標,測定蛋白質、還原糖、還原性抗壞血酸以及酚類含量的變化[5],根據褐變后蛋白質、還原糖、抗壞血酸以及酚類含量的降低,從而推斷可能包含的褐變類型[6]。本試驗測定還原糖、氨基酸態氮、可溶性蛋白以及總酚在竹蓀褐變前后含量的變化,分析竹蓀褐變的類型。同時在常溫和4℃冷藏2種環境下每隔7d測定竹蓀褐變度,探索對竹蓀褐變的機理,以期在生產到銷售過程中采取相應的措施,使竹蓀的損失最小化,促進竹蓀產生的進一步提升。

1 材料與方法

1.1 材料與試劑 竹蓀:貴州銅仁丁正食用菌專業合作社;PE包裝袋。沒食子酸、考馬斯亮藍G-250、3,5二硝基水楊酸、福林酚試劑、葡萄糖、酚酞、苯酚、酒石酸鉀鈉、淀粉、碘、冰醋酸、碳酸鈉、無水乙醇、磷酸、中性紅、氫氧化鈉、百里酚酞和甲醛溶液等:分析純;牛血清蛋白:生化試劑;鄰苯二甲酸氫鉀:基準試劑。

1.2 主要儀器 HG-9070A型電熱恒溫鼓風干燥箱:常州普天儀器制造有限公司;Alpha-1860A型紫外可見分光光度計,上海譜元儀器有限公司;RH-600A高速萬能粉碎機:浙江榮浩工貿有限公司;MAX-A 303電子分析天平:深圳市無限量衡器有限公司;C21-PK2106型多功能電磁爐:美的生活電器制造有限公司;HH-2型數顯恒溫水浴鍋:國華電器有限公司;TG16 K-II高速離心機:長沙東旺實驗儀器有限公司;JP-030S型超聲波清洗儀:深圳市潔盟清洗設備有限公司。

1.3 試驗方法

1.3.1 樣品處理 褐變方法:將竹蓀置于40℃的烘箱中使其完全褐變,顏色變為深褐色,粉碎保存在PE袋中密封備用。未褐變樣品:粉碎過篩,保存在PE袋中密封備用。

1.3.2 測定方法

1.3.2.1 水分含量 測定參照GB5009.3-2016[7]。

1.3.2.2 還原糖 參考賈夏等人[8]測定還原糖的方法,葡萄糖標準曲線的制作部分修改為取6支具塞刻度試管,編號,分別精確加入1mg/mL的葡萄糖標準液0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0mL。

1.3.2.3 氨基酸態氮含量 參照GB5009.235-2016[9]甲醛滴定法測定,略微修改,利用氨基酸的兩性作用,加入甲醛以固定氨基的堿性,使羧基顯示出酸性,用氫氧化鈉標準溶液進行滴定,同時做空白對照。計算公式為:

氨基酸態氮X=(V2-V1)×C×14/m,mg/g

式中:c——標定的氫氧化鈉標準溶液的濃度,mol/L;

V1——用中性紅作指示劑滴定時消耗氫氧化鈉標準溶液體積,mL;

V2——用百里酚酞作指示劑滴定時消耗氫氧化鈉標準溶液體積,mL;

m——測定用樣品溶液相當于樣品的質量,g;

14——氮的摩爾質量,g/moL。

1.3.2.4 可溶性蛋白含量 參考楊靜華[10]考馬斯亮藍G-250比色法測定,樣品制備修改為稱取樣品1.0g,定容于100mL容量瓶中,浸漬20min;過濾,取過濾液作為供試品溶液。

1.3.2.5 總酚含量 參考范金波等[11]Folin-Ciocalteu比色法測定,樣品制備[12]稍加修改,精密稱取2g樣品,加40mL水超聲60min,然后溶液置50mL離心管中,8000r/min離心20min,上清液轉移至容量瓶并用水定容至100mL。

1.3.2.6 褐變度 參考韓春然等[13]方法測定,隨機抽取5g竹蓀樣品與煮沸蒸餾水按1∶10混合后,在打漿機中勻漿30s后,取出以4000r/min離心15min,在波長為410nm處測定其吸光度值,結果以10×A410表示褐變程度。

1.4 數據處理與分析 除了水分含量和褐變度做3次平行試驗,其他所有實驗重復3次,每次3個平行。采用origin8.5作圖,利用SPSS19.0對數據進行統計分析與處理。

2 結果與分析

2.1 竹蓀褐變前后還原糖含量變化 由表1可以看出,竹蓀在褐變前還原糖含量是64.8mg·g-1,竹蓀褐變后,還原糖含量下降至59.9mg·g-1。竹蓀還原糖含量變化率分別為7.56%。經過SPSS19.0配對樣本T檢驗,竹蓀褐變前后的還原糖含量有著極差異顯著(P=0.000<0.01)。還原糖羰基和氨基酸氨基的存在是美拉德反應的必要條件,但竹蓀可能殘留微生物消耗還原糖,使竹蓀中的還原糖含量下降[14-15],所以,只能初步確定還原糖含量的下降可能是由美拉德反應引起。

2.2 竹蓀褐變前后氨基酸態氮含量變化 從表2可以看出,竹蓀褐變前后氨基酸態氮含量的變化差異較大,由褐變前的978.7mg·g-1下降至褐變后的626.3mg·g-1,氨基酸態氮含量變化率為36.00%。通過SPSS 19.0配對樣本T檢驗可知,竹蓀褐變前后氨基酸態氮含量差異極顯著(P=0.000<0.01)。氨基酸態氮可以間接體現氨基酸含量,因此竹蓀褐變前后氨基酸態氮含量的變化可以作為判斷美拉德褐變的基礎。同理,氨基酸態氮是氨基酸合成的必要條件,而氨基酸是美拉德反應的必要條件,綜合上述竹蓀褐變前后還原糖的變化,可以進一步確定竹蓀的褐變類型是美拉德反應。

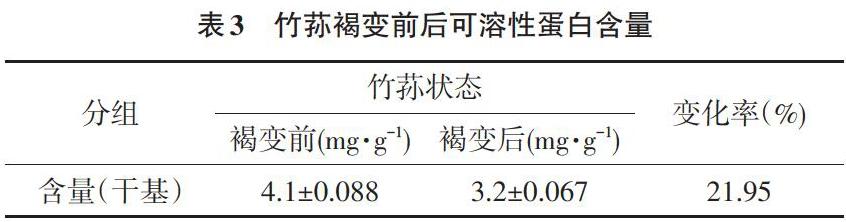

2.3 竹蓀褐變前后可溶性蛋白含量變化 如表3所示,竹蓀褐變后可溶性蛋白含量偏低。可溶性蛋白的含量由褐變前的4.1mg·g-1下降到褐變后的3.2mg·g-1,可溶性蛋白含量變化率為21.95%。通過SPSS 19.0配對樣本T檢驗,褐變前后竹蓀中的可溶性蛋白含量差異極顯著(P=0.000<0.01)。美拉德反應需要在一定水分存在且含量高于10%時才能發生[16]。在本次試驗中,褐變前的竹蓀的水分含量為16%,為美拉德反應的進行奠定了基礎,又知可溶性蛋白是美拉德反應的基礎物質[16],通過分析竹蓀褐變前后可溶性蛋白的含量以及綜合上述還原糖和氨基酸態氮的變化,可以判斷竹蓀發生了美拉德褐變。

2.4 竹蓀褐變前后總酚含量變化 測定竹蓀褐變前后酚類含量的變化,判斷竹蓀的褐變是否與酚類化學氧化有關。竹蓀褐變前后酚類含量如表4所示,可以看出,竹蓀發生褐變后,總酚含量發生變化,由褐變前的47.2μg·g-1下降到了褐變后的38.5μg·g-1,總酚含量變化率為18.43%。通過SPSS 19.0配對樣本T檢驗分析,褐變前后的總酚含量差異極顯著(P=0.000<0.01)。

食品的褐變包括酶促褐變和非酶促褐變。酶促褐變是植物體內的酚酶在氧氣存在的條件下,催化植物體內的酚類物質形成醌,醌經過一系列反應生成有色物質而引起的褐變[5,17]。竹蓀在干制過程中都會經過40℃~50℃的長時間烘烤進行烘干處理,其中的酚酶大部分失活,因此對于加工后的竹蓀,酚類主要發生的是化學氧化,可以排除酶促氧化酚類引起竹蓀褐變的可能性[5,18-20]。本實驗中竹蓀酚類含量在褐變前后差異極顯著,可認為是酚類化學氧化的結果。

2.5 竹蓀在不同貯藏環境的褐變度變化 如圖1所示,在常溫貯藏和4℃冷藏下的竹蓀,開始的前21d,褐變度變化平緩,直到21d出現轉折,褐變度的上升幅度增加,說明前21d內褐變情況并不明顯,21d后褐變程度開始變嚴重,進而推測貯藏后期褐變速率加快,褐變嚴重。同時還可以看出,4℃冷藏的竹蓀比常溫貯藏下的竹蓀褐變度明顯小得多,說明低溫可以抑制褐變的進行。

2.6 竹蓀其他褐變機理 對于酶促褐變來說,酚酶活性在40℃~50℃不可能完全失活,但是經過長時間烘烤[20],酶促褐變反應的3要素[17]中的酚酶大部分失活,因此竹蓀在貯藏期間幾乎沒有發生酶促褐變。同樣,對焦糖化反應而言,它需要經過200℃以上的高溫條件才能發生反應[21],即竹蓀在加工過程中不可能發生焦糖化反應。由于抗環血酸的穩定性差,加熱、光照、長時間儲藏都會造成其流失和分解,竹蓀經過40℃~50℃的烘干溫度等不利于抗壞血酸存在的條件,竹蓀中的抗壞血酸流失殆盡[22],因此不能確定竹蓀是否發生抗壞血酸褐變。

3 結果與討論

本試驗測定了竹蓀褐變過程中還原糖、總酚、可溶性蛋白和氨基酸的含量。4項指標褐變前后均發生了顯著性下降,可以確定干制竹蓀褐變類型包括美拉德褐變、酚類氧化褐變,也可能發生酶促褐變和抗壞血酸褐變,但不可能發生焦糖化反應。另外,本試驗還測定了竹蓀在常溫和4℃下的褐變度的變化,表明溫度對竹蓀的品質影響十分顯著。通過對竹蓀貯藏期間褐變機理的探討,對竹蓀貯藏期間褐變控制可以從以下幾方面進行研究:(1)對竹蓀進行預處理控制其褐變,如烘干前酶的鈍化處理、漂燙處理、除氧劑浸泡等;(2)通過包裝技術減緩竹蓀貯藏期品質劣變,如活性包裝、氣調包裝、抑菌包裝等;(3)通過控制物流和貯藏溫度來減緩竹蓀貯藏期品質劣變。

參考文獻

[1]林陳強,陳濟琛,林戎斌,等.竹蓀資源綜合利用研究進展[J].中國食用菌,2011,30(02):8-11.

[2]蔡翠芳.竹蓀發酵料高產栽培技術[J].食用菌,2013,35(05):56+63.

[3]才曉玲,劉洋,何偉,等.竹蓀生物活性研究進展[J].食用菌學報,2015,22(04):86-90.

[4]江惠華.影響竹蓀干品貯存品質的因子試驗[J].食藥用菌,2012,20(03):160-161.

[5]董霞,王芳,龐美霞,等.酸菜貯藏期間褐變機理的探討[J].食品與發酵工業,2016,42(12):222-226.

[6]Zhu, Dazhou;Ji, Baoping;Eum, et al.Evaluation of the non-enzymatic browning in thermally processed apple juice by front-face fluorescence spectroscopy[J].Food Chemistry, 2009(113):272-279.

[7]GB5009.3—2016,食品安全國家標準食品中水分的測定[S].

[8]賈夏,趙娜.不同干制方式對香菇多糖和還原糖含量的影響[J].江蘇農業科學,2011,39(02):396-397.

[9]GB5009.235—2016,食品安全國家標準食品中氨基酸態氮的測定[S].

[10]楊靜華.考馬斯亮藍法測定苦蕎麥中可溶性蛋白的含量[J].山西醫藥雜志,2018,47(02):206-207.

[11]范金波,蔡茜彤,馮敘橋,等.桑葚、藍莓、黑加侖中多酚類物質的抗氧化活性[J].食品與發酵工業,2015,41(02):157-162.

[12]李洋洋,韓迪,閆寶松,等.不同品系猴頭菇子實體中總酚含量測定[J].食品研究與開發,2017,38(04):123-126.

[13]韓春然,閆寶軍,唐均安.香菇采后貯藏期間褐變的因素研究[J].現代食品科技,2012,28(11):1441-1444.

[14]張路,李喜宏,李瑤瑤,等.竹蓀低溫氣調防霉護色保鮮技術研究[J].食品科技,2014,39(11):39-42.

[15]楊威,吳素蕊,樊建,等.棘托竹蓀菌絲體抑菌作用研究[J].中國食用菌,2008(06):34-37.

[16]浩月,劉洋鋒,溫欣冉,等.非酶褐變對食品質量的影響及其控制技術研究進展[J].農業科技與裝備,2017(10):59-61.

[17]葛佳慧,胡文忠,管玉格,等.鮮切馬鈴薯褐變發生機理及其控制方法研究進展[J].食品工業科技,2019,40(07):296-300+306.

[18]毛榮耀.竹蓀的采收、加工和貯藏[J].老區建設,1997(05):48.

[19]程建軍,任運宏,楊詠麗,等.果蔬酶褐變控制的研究進展[J].東北農業大學學報,2000(04):406-410.

[20]吳少華,顧敏芬,陳學平.枇杷果肉酶促褐變的研究——Ⅱ.酚酶的理化性質和對抑制劑的反應[J].科技通報,1993(01):50-54.

[21]李祥,馬倩鶴,李寧,等.焦糖色素機理及蒸餾液組成的初步研究[J].中國調味品,2016,41(12):16-19.

[22]張彩芳,任亞敏,羅雙群,等.果蔬及其制品加工中維生素C穩定性的研究進展[J].糧食與食品工業,2017,24(05):26-29.

(責編:王慧晴)

基金項目:銅市科研[2018]27號。

作者簡介:劉慶慶(1991—),女,講師,研究方向:食品營養。? 收稿日期:2020-04-19