和縣施肥分區劃片與水稻的平衡施肥

摘 要:為合理施肥,防止環境污染,提高農產品產量與品質,在確定和縣耕地分區劃片和水稻目標產量的基礎上,提出了和縣水稻平衡施肥方法,以避免肥料浪費,提高水稻產品量。

關鍵詞:水稻;分區;平衡施肥;和縣

中圖分類號 S511文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2020)11-0119-03

近年來,和縣結合國家開展的測土配方施肥項目,開展了大量的調查研究工作,對該縣耕地進行了施肥分區劃片,為推廣應用平衡施肥提供了基礎保障。

1 開展平衡施肥的目的

平衡施肥是指合理供應和調節作物必需的各種營養元素,以滿足作物生長發育的需要,從而達到提高產量、改善農產品品質、減少肥料浪費、防止環境污染的目的。

1.1 減少肥料浪費,提高肥料利用率 根據作物的需肥規律及土壤養分檢測數據,結合當地積溫、降雨、微生物活動、土壤養分等自然條件,提出增氮、調磷、補鉀,適當有針對性地施用微量元素肥料,避免肥料浪費。

1.2 提高作物產量,改善農產品品質 針對不同作物的需肥特性和目標產量,制定合理的施肥方案,不僅有利于提高作物產量,而且還可改進農產品品質。如氮磷配施能提高糙米中蛋白質含量,施鉀后茶葉中茶多酚、茶氨酸含量提高等。

1.3 防止環境污染 過量施用磷肥或微量元素會增加土壤中重金屬含量。如重金屬鎘,存在于所有的磷肥中,有些微量元素肥料也含有一些重金屬。過量施用氮肥會造成地下水硝態氮的積累,也會污染環境。

2 和縣施肥分區劃片及平衡施肥的技術路線

平衡施肥主要是通過土壤養分測定,結合推薦施肥技術在區域范圍內實現區域配方肥,使農民享受測土配方施肥技術成果。

2.1 調查方法

2.1.1 野外調查 野外調查工作由縣土肥站及各鄉鎮農技站20余人組成的野外調查工作小組完成。主要調查內容包括土地利用現狀補調、農業生產狀況、典型農戶基本情況調查、樣品采集等。和縣完成耕地地力調查10個鄉鎮,共計耕地面積52851hm2(其中水田40801hm2、旱地12050hm2)。

2.1.2 樣品檢驗 樣品檢驗工作由土肥站完成。測試內容主要包括:有機質、全氮、堿解氮、硝態氮、有效磷、速效鉀、緩效鉀、有效態中微量元素(鈣、鎂、硫、銅、鋅、鐵、錳、硼)、全鹽量、土壤容重、孔隙度、pH,重金屬及農藥殘留另行處理。

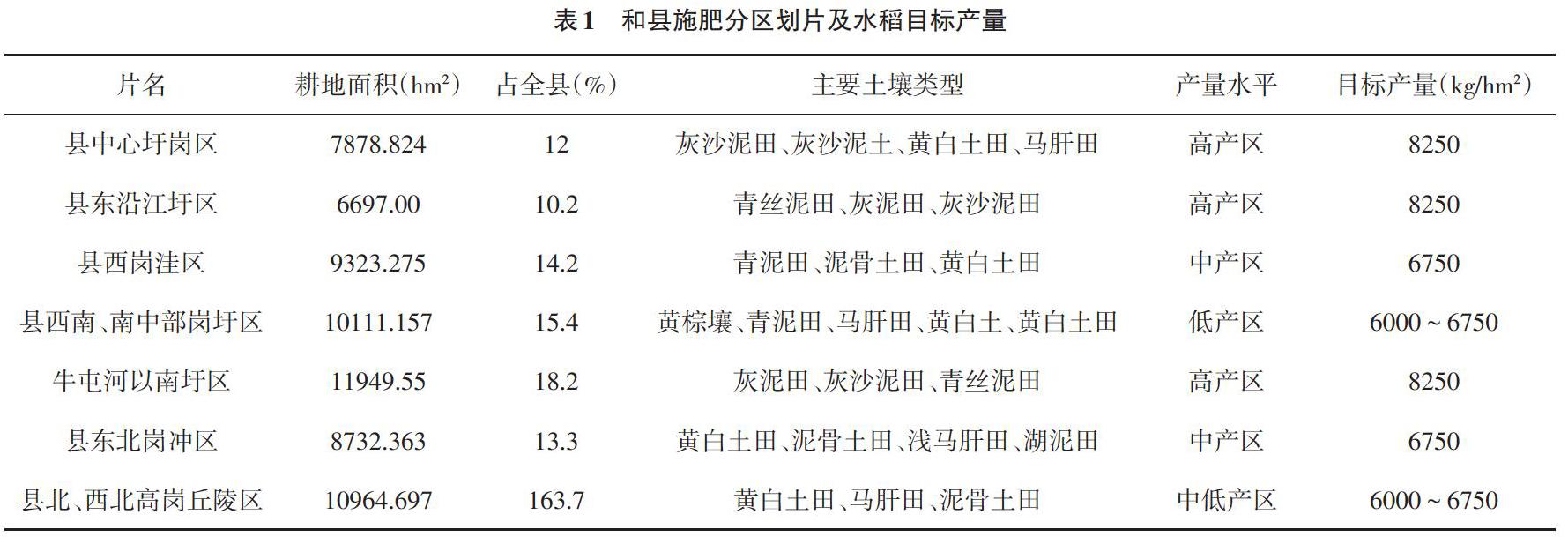

2.1.3 室內分析匯總 室內分析匯總工作主要由縣土肥站、安徽農業大學技術人員組成的技術小組完成。主要內容包括資料收集、野外調查數據審核整理、相關資料、養分等級劃分等。最后,根據調查農戶產量的高、中、低與施肥及土壤養分含量的關系進行綜合分析,對和縣耕地進行施肥分區劃片(見表1)。

2.2 數據處理

2.2.1 和縣施肥分區及水稻目標產量的確定 和縣土肥站和安徽農業大學技術人員在野外調查、樣品檢驗及室內分析匯總的基礎上,對獲得的所有數據進行高效整合,依據土壤類型、耕地地力水平及其地貌特征,結合自然環境條件和社會經濟條件進行劃分,確定水稻的目標產量(見表1)。

2.2.2 推薦施肥量的計算 (1)肥料效應函數法。根據“3414”方案田間試驗結果建立當地主要作物的肥料效應函數,直接獲得某一區域、某一作物的氮、磷、鉀肥料的最佳施用量。(2)土壤養分豐缺指標法。通過土壤養分測試結果和田間肥效試驗結果,建立不同作物、不同區域的土壤養分豐缺指標。根據施肥指標,對相同區域的其他田塊就可以通過測定土壤養分來確定相應的推薦施肥量。(3)養分平衡法。根據作物目標產量需肥量與土壤供肥量之差估算施肥量,計算公式為[1]:

(4)參照和縣歷年土肥、栽培等專業的相關試驗、示范結果,獲取并校驗該縣主導作物的最佳施肥量、施肥時期和施用方法。

綜合以上4種方法,獲得和縣水稻推薦施肥量(見表2)。

3 和縣水稻平衡施肥

3.1 各施肥分區土壤養分含量狀況 根據全縣地形分布、土壤狀況、生產條件、種植作物及產量水平等,將全縣耕地分為7個平衡施肥區,各施肥分區土壤養分含量見表3。

3.2 水稻分區施肥量 根據水稻的需肥規律和耕地土壤養分的豐缺狀況等因素,在充分利用現有的平衡施肥技術成果的基礎上,收集、匯總本地區不同土壤類型多年來土壤測試和肥料試驗、示范資料等數據,以確定各種肥料的配比和用量,建立起各個土壤區域內水稻的科學施肥模型,根據施肥模型計算出各種營養元素的最佳經濟施肥量(見表4)。

3.2.1 縣中心圩崗區 主要分布在該縣雙橋河與姥下河(包括兩岸)之間形成的圩區及圩崗交接的崗地,包括姥橋、歷陽等鄉鎮的大部分地區和西埠的小部分,該區地貌以平原出現,部分平緩崗地,海拔6.5~15m。其成土母質以長江沖積物為主,少數下屬黃土,土質肥沃,土層深厚,土壤養分含量較高(見表3),一般產水稻8250kg/hm2以上。該區的施肥量:施純N198~216kg/hm2,純P82.5~97.5kg/hm2,純K97.5~108kg/hm2。

3.2.2 縣東沿江圩區 主要分布在該縣東部長江流域形成圩區,包括歷陽、姥橋、白橋、烏江等鄉鎮的部分,該區地貌以平原平崗出現,海拔6.5~8.5m,其成土母質以長江沖積物為主,土壤潛在肥力高,但理化性狀差,部分土壤潛育化現象嚴重。土壤養分含量較高(見表3),一般產水稻8250kg/hm2以上。該區的施肥量:施純N198~216kg/hm2,純P82.5~97.5kg/hm2,純K97.5~108kg/hm2。

3.2.3 縣西崗洼區 主要分布于該縣環城區以西,包括西埠大部、歷陽小部分區域,土種主要有泥骨土田、黃白土田,本區圩崗相連,地勢有平有洼,海拔一般在5~15m,成土母質主要是下屬黃土,少量河流沖積物,其中大部分水稻土熟化程度較高,為和縣高產水稻區。該區耕地土壤養分含量較高(見表3),水稻土壤以黃白土田面積最大,土質較好。一般產水稻6750~8250kg/hm2。該區的施肥量:施純N189~198kg/hm2,純P67.5~82.5kg/hm2,純K82.5~93kg/hm2。

3.2.4 縣西南、南中部崗圩區 分布于該縣西南部,包括西埠、歷陽、姥橋、沈巷的小部分及功橋、白橋的部分地區,大部分為耕種旱地,土種主要有黃白土、馬肝田、少數青泥田、淀白土田和黃白土田。該區為河間洼地平原與崗沖地相交錯,海拔一般在6.5~30m,成土母質主要是下蜀黃土,巖類殘積、坡積物等部分河流沖積物,為該縣中低產水稻區,耕地土壤養分含量一般(見表3)。該區的施肥量:施純N162~189kg/hm2,純P63~67.5kg/hm2,純K75~85.5kg/hm2。

3.2.5 縣南端圩區 分布于該縣牛屯河沿岸及南部廣大區域,包括沈巷大部和姥橋、白橋的小部分地區。大部分為潛育型水稻土,主要土種是青絲泥田。該區平原廣布,地勢平坦,海拔一般在6.5~8.5m,成土母質主要為長江沖積物,其中大部分水稻土熟化程度一般,為該縣高產土壤集中地。該區耕地土壤養分含量一般(見表3),一般產水稻8250kg/hm2左右。該區的施肥量:施純N198~216kg/hm2,純P82.5~97.5kg/hm2,純K97.5~108kg/hm2。

3.2.6 縣東北崗沖區 分布于該縣東北部,包括烏江、香泉、石楊等鄉鎮的部分地區。土種主要有黃白土田、馬肝田、黃白土。該區沖崗廣布,地勢起伏,崗塝相依,海拔一般在20~50m,成土母質主要為下蜀黃土,其中大部分耕地為旱地,為該縣中產水稻區。該區耕地土壤養分含量中等(見表3),一般水稻產量6750kg/hm2左右。該區的施肥量:施純N189~198kg/hm2,純P67.5~82.5kg/hm2,純K82.5~93kg/hm2。

3.2.7 縣北、西北高崗丘陵區 分布于該縣北和西北部,主要包括西埠、香泉、石楊、善后等鄉鎮的部分地區,是一個以高崗、丘陵為主的區域,主要耕地類型為黃白土田、馬肝田、泥骨土田等,少量黃棕壤、石灰土,為該縣低產水稻區,耕地土壤養分含量中等偏下(見表3),一般產水稻6750kg/hm2左右。該區的施肥量:施純N162~189kg/hm2,純P63~67.5kg/hm2,純K75~85.5kg/hm2。

(責編:徐世紅)

作者簡介:尹春淼(1984—),女,安徽巢湖人,農藝師,從事農業技術推廣工作。? 收稿日期:2020-05-06