廣西水源涵養(yǎng)型重點生態(tài)功能區(qū)生態(tài)狀況變化

楊海菊 韋鋒 李嘉力

摘要:利用2010年、2018年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與評價項目土地利用類型數據,采用生態(tài)功能指數、生態(tài)結構指數和生態(tài)脅迫指數綜合反映重點生態(tài)功能區(qū)生態(tài)狀況,分析了2010~2018年廣西水源涵養(yǎng)型重點生態(tài)功能區(qū)的生態(tài)狀況變化趨勢。結果表明:廣西水源涵養(yǎng)型重點生態(tài)功能區(qū)林地覆蓋率明顯提升,生態(tài)狀況改善。其中疏林地及其他林地向有林地、灌木林地轉變是水源涵養(yǎng)指數提升的主要原因,退耕還林、封山育林等措施對重點生態(tài)功能區(qū)生態(tài)狀況改善發(fā)揮了重要作用。

關鍵詞:重點生態(tài)功能區(qū);水源涵養(yǎng);生態(tài)狀況

中圖分類號:X321 文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944( 2020) 2-0001-03

1 引言

國家重點生態(tài)功能保護區(qū)是指對保障國家生態(tài)安全具有重要意義,需要國家和地方共同保護和管理的生態(tài)功能區(qū)域[1]。根據廣西的主體功能規(guī)劃,要構建以“兩屏四區(qū)一走廊”為主體的生態(tài)安全戰(zhàn)略格局,即桂西生態(tài)屏障、北部灣沿海生態(tài)屏障,桂東北生態(tài)功能區(qū)、桂西南生態(tài)功能區(qū)、桂中生態(tài)功能區(qū)、十萬大山生態(tài)保護區(qū),西江千里綠色走廊,確定國家、自治區(qū)兩級的限制開發(fā)區(qū)級重點生態(tài)功能區(qū)[2]。

前入對國家重點生態(tài)功能區(qū)的生態(tài)狀況、保護成效方面均開展了一些研究[3-5],但尚未針對廣西區(qū)域的重點生態(tài)功能區(qū)的生態(tài)狀況變化情況進行分析。本文參照環(huán)境保護部制定的《生態(tài)環(huán)境狀況評價技術規(guī)范》( HJ 192_2015)[6],以重點生態(tài)功能區(qū)生態(tài)狀況為指標,通過生態(tài)功能指數、生態(tài)結構指數和生態(tài)脅迫指數分析評估2000~2018年廣西水源涵養(yǎng)型重點生態(tài)功能區(qū)生態(tài)系統(tǒng)結構和功能的變化狀況。旨在為重點生態(tài)功能區(qū)的綜合監(jiān)測與評估提供科學參考,對評估重點生態(tài)功能區(qū)生態(tài)保護成效提供技術支撐。

2 研究區(qū)概況與研究方法

2.1 研究區(qū)概況

廣西現有46個重點生態(tài)功能區(qū)縣域,其中國家級27個,自治區(qū)級19個。根據主導生態(tài)服務系統(tǒng)類型,重點生態(tài)功能區(qū)可分為水源涵養(yǎng)型、水土保持型、生物多樣性維護型。本文以處于廣西重要生態(tài)屏障區(qū)域的資源、龍勝、三江、融水、羅城、環(huán)江、金秀等7個水源涵養(yǎng)型重點生態(tài)功能區(qū)縣域為研究對象,研究區(qū)域2. 09萬km2。

2.2 研究方法

根據HJ1922015,以生態(tài)功能指數、生態(tài)結構指數和生態(tài)脅迫指數估算各重點生態(tài)功能區(qū)的自然生態(tài)狀況,反映生態(tài)功能區(qū)的功能、結構和壓力[7]。

2.2.1 生態(tài)功能指數

利用水源涵養(yǎng)指數表征水源涵養(yǎng)型生態(tài)功能指數,通過區(qū)域內林地、草地和水域濕地水源涵養(yǎng)功能高的生態(tài)類型的差異進行綜合評價獲得。

水源涵養(yǎng)指數=A×[0.45×(0.1×河流面積+0.3×湖庫面積+0.6×沼澤、灘涂面積)+0. 35×(0.6×有林地面積+0. 25×灌木林地面積十0.15×其他林地面積)+0. 20×(0.6×高覆蓋度草地面積+0.3×中覆蓋度草地面積+0.1×低覆蓋度草地面積)]/區(qū)域面積。A為歸一化系數,A=526.7。

2.2.2 生態(tài)結構指數

生態(tài)結構指數為林、草地覆蓋率和水域濕地面積比例,其中:

(l)林地覆蓋率:評價區(qū)域內林地(有林地、灌木林地、疏林地和其他林地)面積所占比例。

(2)草地覆蓋率:評價區(qū)域內草地(高覆蓋度草地、中覆蓋度草地和低覆蓋度草地)面積所占比例。

(3)水域濕地面積比例:評價區(qū)域內河流(渠)、湖泊(庫)、灘涂、沼澤地、海域等濕地類型的面積之和所占比例。

2.2.3 生態(tài)脅迫指數

生態(tài)脅迫指數用耕地和建設用地面積比例表示。

2.2.4 生態(tài)狀況指標

參照技術規(guī)范HJ192-2015,按照各分指標的權重進行計算生態(tài)狀況指標值。

水源涵養(yǎng)功能區(qū)生態(tài)狀況指標一0.25×水源涵養(yǎng)指數+0.15×林地覆蓋率+0.10×草地覆蓋率+0.15×水域濕地面積比例-0.15×耕地和建設用地面積比例。

2.3 數據來源及處理

土地利用/覆蓋數據(2010年、2018年)由全國生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測與評價項目提供,其中2010年衛(wèi)星遙感影像數據源為LandsatTM5及中國環(huán)境衛(wèi)星數據,空間分辨率為30 m。2018年為I.andsat8、資源3號、高分1號、高分2號、北京1號、北京2號和北京3號衛(wèi)星影像。空間分別率8m。

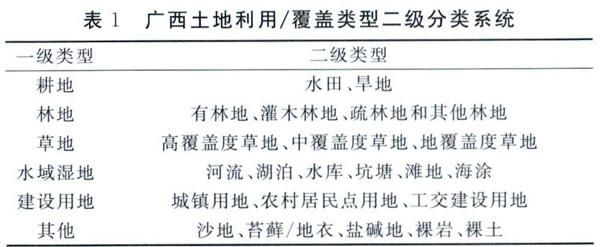

采用二級分類系統(tǒng),將土地利用/覆蓋類型歸并為林地、草地、水域濕地、耕地、建設用地和其他6個生態(tài)系統(tǒng)類型,并對各重點生態(tài)功能區(qū)內的生態(tài)系統(tǒng)類型面積與變化趨勢進行統(tǒng)計分析(表1)。NDVI數據來源于MODIS的MOD13數據產品,空間分辨率為250 m。

3 結果與分析

3.1 生態(tài)狀況及變化情況

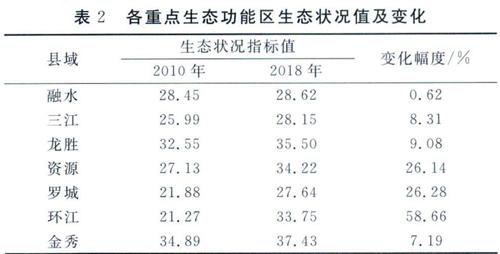

廣西水源涵養(yǎng)型重點生態(tài)功能區(qū)土地覆被類型以林草地為主,占85%,其次為耕地,占13.4%。從2010年與2018年的生態(tài)狀況指標值進行比較發(fā)現,7個重點生態(tài)功能區(qū)的生態(tài)狀況指標整體呈現變好趨勢,變化幅度在0.62%~58.66%,變化幅度最大為環(huán)江縣,最小為融水縣(表2)。

3.2 變化原因分析

3.2.1 生態(tài)功能狀況

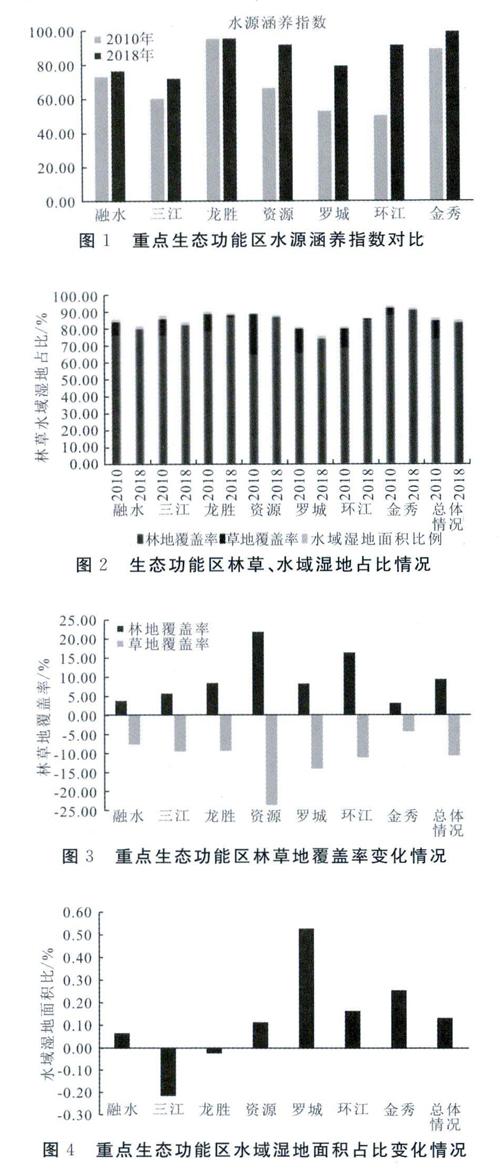

以水源涵養(yǎng)指數表征水源涵養(yǎng)型功能區(qū)的特征因子,從圖1可看出,2018年,廣西各重點生態(tài)功能區(qū)功能狀況較好,金秀水源涵養(yǎng)指數最大,三江最低;與2010年相比,各重點生態(tài)功能區(qū)的水源涵養(yǎng)指數發(fā)生了變化,呈現變好狀態(tài),其中環(huán)江變化幅度最大,水源涵養(yǎng)指數增加80%,龍勝基本保持不變。根據土地利用類型分析發(fā)現,水源涵養(yǎng)指數增加主要原因為草地、疏林地及其他林地向有林地、灌木林地轉化。這與廣西近10年來大力推進封山育林、退耕還林有密切的關系。

3.2.2 生態(tài)結構狀況

利用林地覆蓋率、草地覆蓋率、水域濕地面積占比反映水源涵養(yǎng)型重點生態(tài)功能區(qū)生態(tài)結構狀態(tài),從圖2~4可以看出,2010~2018年,各重點生態(tài)功能區(qū)林草地、水源濕地面積占國土面積比例略有降低。2018年,林地覆蓋率為83. 32%,比2010年增加了9.27%,其中資源縣增加最多,增加了21.77%;草地覆蓋率為0.34%,比2010年降低了10. 44%;水域濕地面積為1.41%,呈現輕微增加。土地利用類型主要表現為草地和林地之間的轉化。

3.2.3 生態(tài)脅迫狀況

利用耕地和建設用地占比表征功能區(qū)生態(tài)脅迫程度,從圖5可以看出,2010~2018年,廣西水源涵養(yǎng)型重點生態(tài)功能區(qū)的生態(tài)脅迫程度有所增加,耕地和建設用地占比增加7.3%。僅環(huán)江的生態(tài)脅迫出現了降低,耕地和建設用地占比減少29.0%。其他受到的生態(tài)脅迫均增加,其中羅城縣增加最明顯,耕地和建設用地占比增加26.9%。

4 討論與結論

本文利用生態(tài)功能指數、生態(tài)結構指數和生態(tài)脅迫指數分別反映重點生態(tài)功能區(qū)的功能、結構與壓力,對2010年與2018年的自然生態(tài)狀況進行分析研究。從變化結果及影響生態(tài)狀況的指標來看,近10年來,廣西水源涵養(yǎng)型生態(tài)功能區(qū)呈現變好趨勢,主要得益于林地覆蓋率的增加,尤其是疏林地及其他林地向有林地、灌木林地轉化,林地水源涵養(yǎng)功能增強。

同時,也發(fā)現生態(tài)功能區(qū)生態(tài)狀況脅迫程度有所增加,相較于全區(qū)非重點生態(tài)功能區(qū),重點生態(tài)功能區(qū)耕地和建設用地占比增加幅度更大,生態(tài)脅迫程度增加程度更大,但總體脅迫狀況明顯低于非重點生態(tài)功能區(qū)縣,與功能區(qū)劃定位相符[8]。

本文主要從宏觀上對生態(tài)狀況變化進行分析,了解廣西重點生態(tài)功能區(qū)的變化狀況,但隨著差異化管理以及生態(tài)補償成效評估、績效考核的需求[9],需對生態(tài)系統(tǒng)狀況進行深入研究,建立適合區(qū)域的評估體系,開展生態(tài)服務功能的評估,為決策者提供有效信息的基礎,為生態(tài)補償提供科學支撐。

參考文獻:

[1]國家環(huán)保總局.國家重點生態(tài)功能保護區(qū)規(guī)劃綱要[J].油氣田環(huán)境保護,2008(3):54.

[2]廣西壯族自治區(qū)人民政府,廣西壯族自治區(qū)人民政府關于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)主體功能區(qū)規(guī)劃的通知[J].廣西壯族自治區(qū)人民政府公報,2013(3).

[3]吳 丹,鄒長新,高吉喜,等.水源涵養(yǎng)型重點生態(tài)功能區(qū)生態(tài)狀況變化研究[J].環(huán)境科學與技術,2017,40(1):174~179.

[4]侯鵬,翟俊,曹巍,等,國家重點生態(tài)功能區(qū)生態(tài)狀況變化與保護成效評估——以海南島中部山區(qū)國家重點生態(tài)功能區(qū)為例[J].地理學報,2018,3(73):429-441.

[5]甘元芳,張璇,長江經濟帶國家重點生態(tài)功能區(qū)生態(tài)狀況分析與評價[J].測繪,2019,42(1):36-41.

[6] HJ 192-2015,生態(tài)環(huán)境狀況評價技術規(guī)范[s].北京:中國標準出版社,2015.

[7]吳丹,鄒長新,高吉喜,我國重點生態(tài)功能區(qū)生態(tài)狀況變化[J].生態(tài)與農村環(huán)境學報,2016,32(5):703-707.

[8]錢貞兵,孫立劍,陳超,等.農村環(huán)境質量綜合評價技術體系區(qū)域適用性驗證[J].中國環(huán)境監(jiān)測,2018,4(34):8-14.

[9]肖謀艷.生態(tài)功能區(qū)綠色發(fā)展績效評價及其指標體系構建研究[J].環(huán)境科學與管理,2019,6(44):48-153.

基金項目:廣西重點研發(fā)計劃(編號:桂科AB18050014)

作者簡介:楊海菊(1983-),女,工程師,主要從事生態(tài)環(huán)境監(jiān)測。