威海市海洋生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)效果初探

摘要:指出了建設(shè)海洋生態(tài)文明是生態(tài)文明思想在海洋發(fā)展領(lǐng)域的應(yīng)用與實踐。威海作為國家首批海洋生態(tài)文明示范城市,積極推動海洋經(jīng)濟綠色發(fā)展,堅持構(gòu)建和諧人海關(guān)系,但威海市海洋生態(tài)文明示范區(qū)尚未建立科學(xué)的評估機制。分析了威海市建設(shè)海洋生態(tài)文明示范區(qū)的優(yōu)勢及具體實踐,初步評估子威海市海洋生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)情況。結(jié)果顯示:威海市在海洋經(jīng)濟發(fā)展、海洋資源利用、海洋生態(tài)環(huán)境保護、保障體系方面成效顯著,在海洋文化培育方面略顯不足。進一步探究了威海市海洋生態(tài)文明建設(shè)存在的問題,提出了相應(yīng)的建議:威海市調(diào)整優(yōu)化評價指標(biāo)體系、完善海洋經(jīng)濟統(tǒng)計工作。在此基礎(chǔ)上,初步建立威海市海洋生態(tài)文明建設(shè)指標(biāo)體系。

關(guān)鍵詞:威海市;海洋生態(tài)文明;效果評估

中圖分類號:P74 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-9944(2020)2-0253-04

1 引言

自從20世紀(jì)90年代開始,世界上沿海國家紛紛制定海洋發(fā)展戰(zhàn)略,索取海洋資源,爭奪海洋利益。在海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的背后,海洋生態(tài)環(huán)境、海洋經(jīng)濟與社會發(fā)展的不協(xié)調(diào)性日益凸顯。歐盟為了保護海洋資源和海洋生態(tài)環(huán)境,在2008年頒布海洋綜合戰(zhàn)略指令( MSFD).為各成員國在保護海洋生態(tài)方面提供指導(dǎo)[1]。黨的“十八大”和“十九大”相繼提出和闡述建設(shè)生態(tài)文明[2],我國“十三五”規(guī)劃指出,“要堅持陸海統(tǒng)籌,科學(xué)開發(fā)海洋資源,保護海洋生態(tài)環(huán)境”[3]。2012年,原國家海洋局出臺《關(guān)于開展“海洋生態(tài)文明示范區(qū)”建設(shè)工作的意見》,引導(dǎo)沿海地區(qū)在生態(tài)文明理念指導(dǎo)下,尊重和保護海洋,正確認識海洋經(jīng)濟發(fā)展與海洋生態(tài)環(huán)境的關(guān)系,推動海洋生態(tài)文明建[4]。

2013~2015年,我國相繼批準(zhǔn)建立了包括威海市在內(nèi)24個國家級海洋生態(tài)文明示范區(qū),計劃到2020年增至40個。示范區(qū)設(shè)立以來,各地政府根據(jù)自身海洋發(fā)展基礎(chǔ),積極推進海洋生態(tài)文明建設(shè)工作。根據(jù)目前中國知網(wǎng)的文獻檢索系統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù),已有超過半數(shù)示范區(qū)發(fā)表過有關(guān)海洋生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)的研究成果,包括建設(shè)水平及現(xiàn)狀[5]、制度體系[6]、路徑優(yōu)化[4]、海洋垃圾防治[7]等方面。

關(guān)于海洋生態(tài)文明評價指標(biāo)體系的構(gòu)建及效果評估,學(xué)者們從不同視角和范圍也開展了廣泛研究。秦偉山[8]基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,對我國現(xiàn)階段各示范區(qū)的建設(shè)水平進行整體評價。武靜[5]結(jié)合廣東省發(fā)展實際,構(gòu)建海洋生態(tài)文明建設(shè)績效評價指標(biāo)體系,評價廣東省海洋生態(tài)文明建設(shè)得分為0. 71分。張杰東[9]計算青島市海洋生態(tài)文明建設(shè)得分97.8分。邊啟明[10]研究北海市海洋生態(tài)文明建設(shè)指標(biāo)體系得分為93.4分。歐玲[11]對廈門市海洋生態(tài)文明建設(shè)工作進行評估,最終得分80.2分。

威海是首批成立的國家級海洋生態(tài)文明示范區(qū),5年來,威海市始終堅持以海洋生態(tài)文明建設(shè)為主線,不斷強化海洋生態(tài)文明意識,提高海洋生態(tài)環(huán)境保護水平。2016年,威海市出臺的《關(guān)于加快推進全市海洋生態(tài)文明建設(shè)的意見》提出,堅持把海洋保護作為第一要務(wù),充分尊重海洋自然規(guī)律,協(xié)調(diào)好海洋經(jīng)濟發(fā)展與海洋環(huán)境關(guān)系,促進入與海洋和諧共處。目前威海市海洋生態(tài)文明建設(shè)效果的量化評價研究尚未見報道。本文在分析威海市海洋生態(tài)文明建設(shè)的發(fā)展現(xiàn)狀基礎(chǔ)上,建立評價指標(biāo)體系,定量評估威海市海洋生態(tài)文明建設(shè)的發(fā)展水平,找出現(xiàn)階段海洋生態(tài)建設(shè)中存在的問題,并提出對策建議。以更好地促進威海市海洋生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè),也為其他沿海城市的海洋生態(tài)文明建設(shè)提供參考和借鑒。

2 威海市海洋生態(tài)文明建設(shè)現(xiàn)狀

2.1 海洋資源現(xiàn)狀

威海市位于山東半島東端,三面環(huán)海,海岸線長986 km,約占全省的30%、全國的6%。近岸海域11449 km2,大小海灣40余處,大小島嶼185個。海域空間廣闊的,20 m等深線以內(nèi)淺海域總面積約30萬hm2,其中潮間帶約4萬hni2。近海海洋資源極為豐富,約有海洋動物647種、海洋植物132種,“威海刺參”“榮成海帶”“乳山牡蠣”等地理標(biāo)志產(chǎn)品享譽海內(nèi)外。威海自然岸線保有率達65%,是全國自然岸線保留最完整的城市之一。

2.2 海洋環(huán)境現(xiàn)狀

威海擁有國家級海洋特別保護區(qū)7個、省級海洋自然保護區(qū)1個、省級以上水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)15個。威海市近岸海域符合第一類和第二類海水海域約占管轄海域面積的99. 3%,近岸功能區(qū)水質(zhì)達標(biāo)率100%。城鎮(zhèn)污水處理率達97%,工業(yè)污水直排口達標(biāo)排放率100%。各海水增養(yǎng)殖區(qū)海洋生物質(zhì)量狀況良好,符合第一類海洋生物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),浮游植物、浮游動物和底棲生物多樣性指數(shù)總體保持穩(wěn)定。

2.3 海洋發(fā)展現(xiàn)狀

威海市深入貫徹落實海洋強國戰(zhàn)略,2018年,全市海洋生產(chǎn)總值1450億元,約占全市GDP的40%。全市水產(chǎn)品年產(chǎn)量272萬t,是全國最大的漁業(yè)生產(chǎn)基地,遠洋捕撈、海珍品養(yǎng)殖和水產(chǎn)品加工能力全國領(lǐng)先,被確定為中國遠洋水產(chǎn)品加工物流基地、中國海參之都。擁有國家級休閑漁業(yè)示范基地21處,被評為中國休閑漁業(yè)之都、中國釣具之都、中國休閑漁業(yè)旅游魅力城市。威海積極推進科教興海,建設(shè)省級以上涉海科技創(chuàng)新平臺80家。擁有省部級水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場24個,原良種場10個,省級漁業(yè)資源修復(fù)增殖單位12個(省級漁業(yè)增殖站22個),現(xiàn)代漁業(yè)種業(yè)示范場3個,省級以上海洋牧場21個,海洋牧場規(guī)模、數(shù)量居全國前列。威海是山東省第一個生態(tài)旅游示范市,被評為“全國旅游標(biāo)準(zhǔn)化示范城市”,2018年全年接待旅游總?cè)藬?shù)4682. 69萬人次,旅游消費總額650. 19億元,占GDP比重達到17. 86%。

3 威海市生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)實踐

3.1 制度保障

完善的制度建設(shè)能夠保障海洋生態(tài)文明建設(shè)穩(wěn)步推進,規(guī)范相關(guān)涉海主體行為。威海市始終堅持陸海統(tǒng)籌,創(chuàng)新海洋管理制度,堅持海洋經(jīng)濟發(fā)展與保護海洋環(huán)境并舉。編制出臺了《威海市海岸帶保護條例》《威海市藍色經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃(2016 - 2025年)》《威海市海洋功能區(qū)劃(2013-2020年)》《威海市精致城市建設(shè)三年行動方案》《威海海洋強市建設(shè)總體方案》《威海市海洋環(huán)境保護規(guī)劃》《威海海洋強市建設(shè)三年行動計劃》《威海市國家生態(tài)文明建設(shè)示范市規(guī)劃》《關(guān)于加快推進全市海洋生態(tài)文明建設(shè)的意見》《威海市落實<山東省打好渤海區(qū)域環(huán)境綜合治理攻堅作戰(zhàn)方案>實施方案》等一系列海洋建設(shè)制度體系。

3.2 海洋生態(tài)環(huán)境保護

海洋生態(tài)環(huán)境質(zhì)量是評價海洋生態(tài)文明建設(shè)效果的重要方面。威海市積極實施海洋捕撈漁船減船轉(zhuǎn)產(chǎn)工作,累計壓縮近海捕撈產(chǎn)能5.1萬kW,申報800多艘減船轉(zhuǎn)產(chǎn)漁船。加強人海排污口排查整治工作,實施重點污染物總量控制,對涉氮重點行業(yè)企業(yè)實施在線監(jiān)測。科學(xué)規(guī)劃海水養(yǎng)殖區(qū),清理整治養(yǎng)殖用海面積20萬畝。威海市2016~2018年符合第一類和第二類海水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的海域占管轄海域面積的比例分別為98. 6%、98. 4%,99. 3%。

3.3 海洋整治修復(fù)

威海市建立完善海域海島海岸帶整治修復(fù)項目庫,建成國家級濕地公園2處、省級濕地公園5處,培育河道及人海口濕地12萬畝。修復(fù)受損自然岸線75 km、沙灘100萬m2、濱海濕地1萬多畝,恢復(fù)植被40余萬m2,累計建成人工魚礁4萬多畝,放流漁業(yè)苗種110多億單位,占全省增殖放流總量的30%,建成海洋生態(tài)牧場200萬畝。全市河流人海口環(huán)境功能達標(biāo)率100%,自然岸線保有率達到45%以上。

3.4 海洋生態(tài)宣傳

威海市政府高度重視公眾參與海洋環(huán)境保護工作。在公眾海洋環(huán)保知識的宣傳工作及組織公眾參與海洋環(huán)保公益活動方面做了大量工作。通過威海日報、威海電視臺、“Hi威海”客戶端等媒體平臺傳達各級海洋環(huán)境保護的政策措施,宣傳海洋環(huán)境保護的重要意義。同時開設(shè)“海洋”專題頻道,制作發(fā)布海洋生態(tài)保護短視頻。組織志愿者在社區(qū)、校園開展海洋文化、海洋環(huán)境保護、海洋垃圾危害、海洋垃圾變廢為寶等宣傳教育及實踐活動,引導(dǎo)公眾對海洋生態(tài)環(huán)境的關(guān)注。

4 威海市海洋生態(tài)文明建設(shè)存在的問題

4.1 海洋生態(tài)環(huán)境保護工作任重道遠

全球海洋環(huán)境正在發(fā)生不可逆轉(zhuǎn)的變化,增加了局部海域海洋生態(tài)環(huán)境保護工作的難度。一方面.海洋經(jīng)濟正逐漸成為社會經(jīng)濟發(fā)展重要引擎,威海市海洋生產(chǎn)總值約占全市GDP的40%,人們向海要水,向海要糧,向海要GDP的訴求愈來愈迫切。另一方面,人們期望海洋生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善的愿望也更加強烈。而且,機構(gòu)改革以來,海洋生態(tài)環(huán)境保護工作轉(zhuǎn)隸生態(tài)環(huán)境部門,對于海洋執(zhí)法、海洋監(jiān)測、海洋工程環(huán)評等工作的銜接還有很多方面需要落實細化,增加了海洋環(huán)境保護工作的不穩(wěn)定因素。

4.2 海洋產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化升級

就目前威海市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀而言,還有待進一步調(diào)整優(yōu)化。2017年威海市海洋經(jīng)濟三次產(chǎn)業(yè)比例為12.5:55:32.5,呈現(xiàn)“二、三、一”的排列結(jié)構(gòu),第二產(chǎn)業(yè)占比過半,海洋第三產(chǎn)業(yè)占比低于全省平均水平(51%),距離我國設(shè)定的2:3:5的海洋產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目標(biāo)還有不小差距。另外,海洋新興產(chǎn)業(yè)是海洋經(jīng)濟增長的加速器,應(yīng)該發(fā)揮引領(lǐng)作用,但是威海海洋生物醫(yī)藥、海洋工程、海洋電力、海水利用產(chǎn)業(yè)占全市海洋生產(chǎn)總值不到10%,海洋新興產(chǎn)業(yè)比重較低。

4.3 海洋科技創(chuàng)新能力不足

威海市的高校和科研院所在數(shù)量上并不具備優(yōu)勢,但是威海與省內(nèi)涉海科研機構(gòu)已經(jīng)形成良好的交流合作,每年定期舉辦各種海洋經(jīng)濟發(fā)展論壇和博覽會,省內(nèi)外專家對于參與威海海洋經(jīng)濟發(fā)展的熱情很高。但是就目前情況來看,一是海洋科技投入低,雖然威海市海洋科技投入并沒有公開的統(tǒng)計數(shù)據(jù),但是根據(jù)已有數(shù)據(jù)可知,2017年全市總科技投入約15億元,根據(jù)海洋產(chǎn)業(yè)占比40%進行估算,威海市海洋科技投入約為6億元,僅僅是海洋產(chǎn)業(yè)增加值的0. 46%。二是海洋科技轉(zhuǎn)化效率低,以科技創(chuàng)新驅(qū)動的海洋新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢,2017年威海市海洋生物醫(yī)藥、海洋工程產(chǎn)業(yè)占全市海洋生產(chǎn)總值分別為5. 5%和3.3%,仍然較低。

4.4 海洋經(jīng)濟效益偏低

威海市擁有985.9 km海岸線,占全省總岸線的1/3。威海市海洋經(jīng)濟密度(海洋生產(chǎn)總值/海岸線長度)約為1. 47億元/km,不足青島市和煙臺市的50%,也遠低于全省平均值。說明威海市海洋經(jīng)濟發(fā)展效率偏低,粗放式發(fā)展、低端低效等問題嚴重。怎樣合理用海、高效用海、科學(xué)用海是威海市發(fā)展海洋產(chǎn)業(yè)必須認真考慮的問題。

5 威海市海洋生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)指標(biāo)體系構(gòu)建

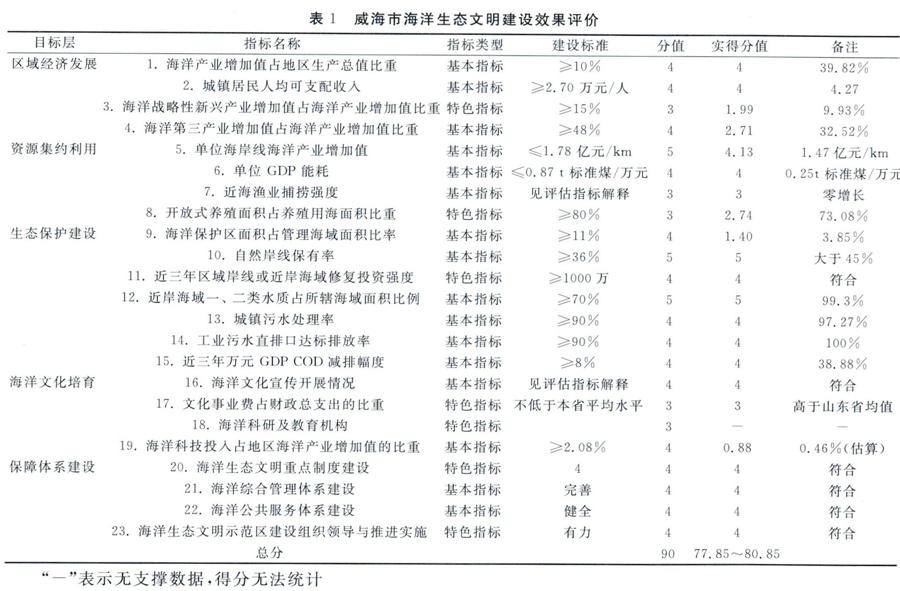

按照國家海洋局2012年出臺的《海洋生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)指標(biāo)體系(試行)》和2015年印發(fā)的《海洋生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)指標(biāo)體系(修訂稿)》[10]構(gòu)建威海市海洋生態(tài)文明建設(shè)效果評價指標(biāo)體系,略有改動。依據(jù)<海洋生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)指標(biāo)解釋、計算和評分方法》,計算各項指標(biāo)得分,如表1所示。表中數(shù)據(jù)來自2018年威海市統(tǒng)計年鑒和相關(guān)部門公報等資料,個別缺失數(shù)據(jù)由相鄰年份數(shù)據(jù)補齊。根據(jù)計算結(jié)果,威海市海洋生態(tài)文明建設(shè)效果評價得分77. 85~80. 85分,調(diào)查問卷得分9分,總計86. 85~89. 85分(由于個別指標(biāo)無法準(zhǔn)確計算,總分值以取值范圍表示)。2016 - 2017年COD排放量增幅超過50%,說明該指標(biāo)得分并不穩(wěn)定,建議進一步細化指標(biāo)為“近三年萬元GDP COD排放量變化趨勢”,相應(yīng)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為“萬元GDP COD排放量連續(xù)三年相比上年度減少8%以上”。6.3建立符合地區(qū)實際的指標(biāo)體系

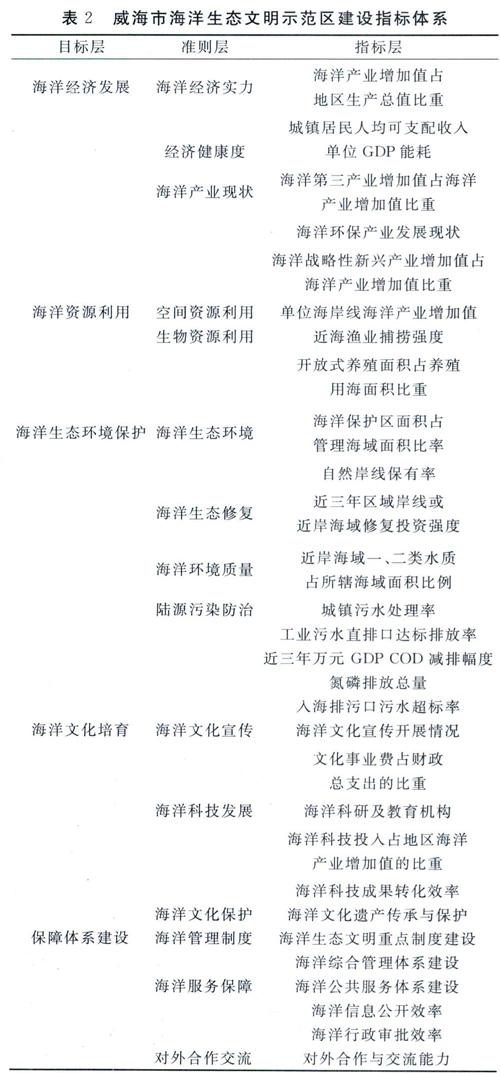

廣東省[5]、北海市[12]、鎮(zhèn)江市[13]等根據(jù)自然稟賦的差異,因地制宜地提出了適合自身發(fā)展的示范區(qū)評價指標(biāo)體系。威海地處東北亞經(jīng)濟帶,背靠山東半島藍色經(jīng)濟區(qū),與日韓隔海相望,發(fā)展海洋經(jīng)濟具有得天獨厚的自然條件,作為國家首批示范城市,威海市圍繞海洋生態(tài)文明建設(shè)總體要求,結(jié)合地區(qū)特色,在海洋經(jīng)濟發(fā)展、海洋資源可持續(xù)利用、海洋生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、海洋管理制度建設(shè)、海洋文化宣傳普及等方面成績突出。但是《海洋生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)指標(biāo)體系(試行)>并不能完整地展現(xiàn)出威海市示范區(qū)建設(shè)成效,建議威海市進一步細化指標(biāo)層,全面立體的反映威海市在每項目標(biāo)的進展情況。例如,海洋經(jīng)濟建設(shè)中增加“海洋環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況”;海洋文化領(lǐng)域增加“海洋科技成果轉(zhuǎn)化效率”、“海洋文化遺產(chǎn)傳承與保護”;海洋管理制度方面增加“海洋信息公開效率”、“海洋行政審批效率”、“對外合作與交流能力”;海洋生態(tài)環(huán)境保護方面增加“氮磷排放總量”、“人海排污口污水超標(biāo)率”。如表2所示。

6.4 問卷調(diào)查情況

問卷調(diào)查共計20題,1~4題反映調(diào)查對象基本信息,5~20題主要考察威海市民對于海洋及海洋環(huán)境的認識,了解普通居民的海洋環(huán)保意識。問卷主要通過微信電子問卷調(diào)查小程序發(fā)放,考慮到老年人群體不熟悉電子設(shè)備,為避免調(diào)查對象的人員比例失調(diào),筆者采取現(xiàn)場問答的形式對50歲以上人群進行調(diào)查,共計2000份問卷。調(diào)查結(jié)果顯示,威海居民的海洋環(huán)境保護意識較強,在日常生活中會主動關(guān)心海洋發(fā)展的占99%,經(jīng)常關(guān)注政府涉海政策的占94%,會主動做到并且督促周圍的人愛護海洋環(huán)境占95%,在家庭教育中注重培育兒童海洋生態(tài)觀念的占97%。威海市居民擁有正確的海洋發(fā)展觀,海洋生態(tài)文明建設(shè)思想深入人心,發(fā)展海洋生態(tài)經(jīng)濟、建設(shè)海洋生態(tài)文明示范區(qū)具有堅實的民眾基礎(chǔ)。

參考文獻:

[1]劉 希,唐建業(yè).歐盟海洋綜合戰(zhàn)略框架指令及其對中國海洋生態(tài)文明建設(shè)的借鑒[J].上海海洋大學(xué)學(xué)報,2018,27(4):611-615.

[2]黃華梅,謝健,王平,等,海洋生態(tài)文明示范區(qū)的構(gòu)建內(nèi)涵研究——以大亞灣臨海產(chǎn)業(yè)園區(qū)為例[J].海洋開發(fā)與管理,2013.30(7):65-69.

[3]全國人大.中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要[R].北京:中華人民共和國全國人民代表大會常務(wù)委員會公報,2016

[4]張一.海洋生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè):內(nèi)涵、問題及優(yōu)化路徑[Jl.中國海洋大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2016(4):66-71.

[5]武 靜.廣東省海洋生態(tài)文明建設(shè)現(xiàn)狀與問題研究[J].市場周刊,2017(5):46~48.

[6]許妍,梁斌,洛昊,等,關(guān)于加強海洋生態(tài)文明制度體系建設(shè)的研究[J].海洋經(jīng)濟,201 7,v.7;No.42(06):4-11.

[7]倪國江,文艷,劉洪濱.海洋生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)中的海洋垃圾防治問題研究——以威海市為例[J].中國海洋大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2016(6).

[8]杜巖,秦偉山.國家級海洋生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)建設(shè)水平評價[J].海洋開發(fā)與管理,2019(6).

[9]張杰東,孫兆禮,王煒,等,青島建設(shè)國家海洋生態(tài)文明示范區(qū)條件分析與評價[J].齊魯漁業(yè),2015(11):50-52.

[10]邊啟明,申友利,陳旭陽,等.海洋生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)指標(biāo)體系示范應(yīng)用研究與思考——以廣西北海市為例[J]。海洋開發(fā)與管理,2017,34(7):9-12.

[11]歐玲,龍鄒霞,余興光,等.廈門海洋生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)評估與思考[J].海洋開發(fā)與管理,2014(1):88~93.

[12]林金蘭,賴廷和,陳圓,等.北海市國家級海洋生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)建設(shè)評估指標(biāo)構(gòu)建探析[J].海洋環(huán)境科學(xué),2018,37(6):74 -81.

[13]王從彥,潘法強,唐明覺,等,淺析生態(tài)文明建設(shè)指標(biāo)體系選擇——以鎮(zhèn)江市為例[J].中國人口·資源與環(huán)境,2014,24,171(S3):149-153.

作者簡介:龐云龍(1988-),男,工程師,博士,研究方向為海洋可持續(xù)發(fā)展研究。