基于小時精細常規資料對廊坊6~9月短時強降水預報預警指標研究

王鶴婷 郭立平 周賀玲 王清川

摘要:指出了短時強降水常伴有雷暴大風,在短時間內易形成局地洪水,甚至引發山洪、滑坡或泥石流等次生地質災害,是廊坊地區影響較為嚴重的氣象災害之一。導致短時強降水發生的天氣系統尺度小、發展快,目前利用常規觀測資料難于捕捉,對其發生、發展和影響區域與影響范圍的定點、定時、定量十分困難。基于小時精細常規資料對廊坊市短時強降水的自動站觀測物理量過程發生前的變化特征進行了詳細分析,為廊坊市短時強降水的臨近預報及預警提供參考。

關鍵詞:短時強降水;地面自動觀測站數據;核密度函數;預報指標研究

中圖分類號:P426 文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2020) 2-0032-04

1 資料及分析方法

近年來,許多氣象學者從不同的方面對自動站資料在短臨天氣預報的應用進行了一些分析研究,取得許多有價值的成果。如李瑞萍等[1]通過分析常規分析資料、雷達產品和太原地面加密自動站資料,得出在實際的業務中,可以利用加密自動站溫度場、氣壓場、風場分布及其變化,單站氣象要素的演變情況,結合雷達資料,對強對流開始時間、強度、移動方向及持續時間,以及災害性天氣出現的可能性及落區進行預報。楊曉亮等[2],應用逐小時加密自動站資料分析地面流場并計算地面假相當位溫,得出兩者對夏季強對流天氣的預報具有指示意義的結論。

采用2009~2017年廊坊市9個市縣區域站分鐘降水量數據進行統計,規定整點之后到下一次整點之前一小時內降水量大于20 mm的視為短時強降水,一天中有一個或一個以上站達到標準視為一個短時強降水日,一天中一個站點多次出現短時強降水時站次累加統計。

2 短時強降水過程中的地面氣象要素統計特征及其變化特點

盡管在所有的短時強降水過程中,有關指標物理量對短時強降水的形成都比較重要,但事實表明,由于氣候背景的不同,各種指標物理量的相對重要性和閾值都有所不同,篩選6~9月的短時強降水進行統計分析。首先需要分析短時強降水指標物理量的逐月統計特征。

2.1 應用表格統計分析氣象要素特征

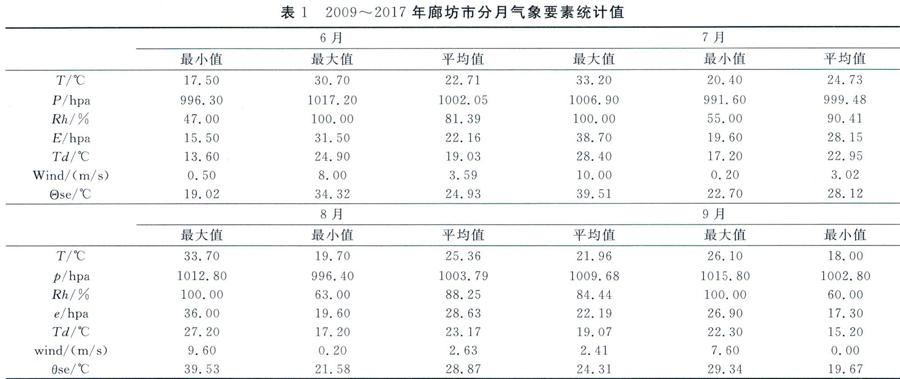

將廊坊市6~9月300站次短時將強水按月對短時強降水過程的自動站觀測相對濕度、假相當位溫、比濕、氣溫、分別進行統計,計算其最小值、平均值、最大值,結果見表1。

2.1.1 熱力條件分析

從廊坊近10年的短時強降水的氣溫統計情況可以看出,6月、7月、8月、9月發生短時強降水的氣溫范圍分別為17. 5~30.7℃,20. 4~33.2℃,19.7~33.7℃,18~26.1℃。綜合分析可得當氣溫值為23~24℃時,發生短時強降水的概率較大。這是由于溫度過低時,熱力條件無法滿足,不易形成強對流天氣,而當溫度過高時,多數為副熱帶高壓控制下的晴好天氣。從數據可以看出,“七下八上”期間,熱力條件較好,故而發生短時強降水的概率相對更大。

2.1.2 氣壓統計分析

從表1中可以看出,6~9月份廊坊地區發生短時強降水的平均氣壓值為1001. 51 hpa,6月、7月、8月和9月的平均氣壓值分別為1002. 05 hPa、999. 48 hPa、1003. 79 hPa、1009. 68 hPa。低氣壓的成因主要有兩種類型:①熱力因素,由于氣溫高,空氣受熱膨脹上升,在近地面形成低壓,空氣上升過程中,隨海拔高度升高,氣溫下降,容易達到飽和狀態,成云致雨,所以降水增多;②動力因素,當冷暖氣團相遇時,暖氣團被迫抬升,也會在近地面產生低壓,由于暖氣團在抬升過程中容易形成云雨,所以也會增加降水。

2.1.3 濕度統計分析

短時強降水的形成機制是與高降水率相對應的。這意味著如果要形成高的降水率,云底需要有高的水汽含量。

楊景梅等通過統計分析發現可降水量與地面水汽壓存在線性相關的關系,并且其具體表達式可表述為:w=a+be,(其中a、b為常數),從廊坊地區水汽壓的統計數據來看7、8月發生短時強降水的水汽壓平均值分別為28. 63 hPa、28. 15 hPa,可見7、8月由于西南暖濕氣流較強,源源不斷地向廊坊地區輸送水汽,大氣可降水量充足,從而導致7、8月的短時強降水強度較大。

從相對濕度的統計值來看,廊坊地區發生短時強降水前1 h的相對濕度平均值為88. 03%,其范圍值為47%~100%。相對而言,相對濕度值總體較大,故相對濕度對于短時強降水的發生具有一定的預報意義。

假相當位溫θse大值區代表該區域內水汽和動力條件較好,并且如果發生列車效應,最大對流降水中心一般出現在假相當位溫的大值區,在發生短時強降水前1h,地面假相當位溫最高可達39. 53℃,平均值為27. 51℃,對于短時強降水的預報具有一定的指導作用。

2.2 應用核函數密度函數對比分析氣象要素特征

從地面氣象要素箱線圖(圖略)看,短時強降水發生時其對應的氣象要素值域也越小,同時我們還可以看出,即便未發生短時強降水,其對應單個要素值也有與發生短時強降水對應的相同,因此表明短時強降水的發生并不是單個要素作用的結果,其是多要素共同作用的結果[1]。此外短時強降水的中值明顯區別于無短時強降水樣本。繪制的各要素的核密度估計曲線圖可直觀反映參數的可預報性,通過高密度集中區以及曲線的交叉,可提取該指標的預報閾值。密度曲線的波寬越窄,說明數據越集中;曲線的重疊越小,說明該指標對分量級降水的可預報性越好。

通過相對濕度的核密度分布可看出,出現短時強降水過程的峰值集中在95%左右,而沒有出現短時強降水的相對濕度的峰值集中在60%~80%,波寬較大,密度相對較低。在箱線圖上表現更為明顯,短時強降水相對濕度的中值(92%)明顯高于未出現短時強降水的中值(78%),故而地面自動站觀測相對濕度值可以作為短時強降水的預報因素之一,通過圖表我們可以將閾值定為90%。

從氣溫來看,發生短時強降水前1h的溫度統計值的峰值集中在25℃左右,且從箱線圖來看短時強降水的溫度值也較為集中,即氣溫太高或太低都不利于短時強降水的發生。氣溫太低,熱力條件差,達不到發生強對流天氣的基本條件,而氣溫過高,基本上是副熱帶高壓控制下的晴好天氣。

假相當位溫能很好地反映氣團和鋒區(面)的活動,可以表現氣團的穩定性。假相當位溫線越密集,代表存在較強的水汽梯度和溫度梯度,這意味著鋒區的存在。假相當位溫是熱力因子,包含了水汽和能量條件,實際上是包括了溫度、氣壓、濕度的一個綜合物理量,地面假相當位溫均表現出高相關性,說明高溫高濕環境場有利于短時強降水發生[2]。廊坊地面假相當位溫采用Gaussian核函數進行核密度估計的密度線與正態分布的密度曲線較吻合,從假相當位溫核密度分析圖來看,發生短時強降水的假相當位溫整體略比不發生短時強降水的值集中,峰值集中在27~30℃左右,從箱線圖分析發現未發生短時強降水的假相當位溫最高值反而略大于發生短時強降水的最大值,這可能與夏季尤其是七上八下期間廊坊地區一直保持高溫高濕狀態,可見假相當位溫值不能作為決定廊坊地區是否發生短時強降水的唯一因素,但當地面假相當位溫值超過27℃時,則應結合地面風場、雷達、衛星等資料綜合分析、密切關注短時強降水的發生。

從水汽壓的核密度分析圖來看,短時強降水的水汽壓同其他氣象因素類似,較未發生短時強降水的值集中,但是峰值差距并不是特別大。從箱線圖分析可得,發生短時強降水的中值(28 hPa)遠遠大于未發生短時強降水的中值(23 hPa)并且50%的水汽壓落在了24~29 hPa之間,故而當水汽壓對于是否出現短時強降水具有一定的預報性大于28時預報員應注意短時強降水的發生。

有無短時強降水的密度曲線的峰值越分離,代表可較好地區分有無短時強降水,如相對濕度、水汽壓、溫度,短時強降水樣本的高密度區對應無短時強降水樣本的低密度區,且中值差距較大,這幾類指數對短時強降水的預報有一定的指示性[3]。而對于地面假相當位溫而言,雖然短時強降水樣本較集中,但波峰分離度小,該指標無法有效剔出無短時強降水樣本。說明僅僅分析地面溫濕情況不能完全實現短時強降水的預報,環境場的輻合、垂直上升運動的強度以及高空的各層物理量也有一定關聯。

綜上所述,通過統計分析大致確定相對濕度、溫度、假相當位溫、水汽壓的閾值分別為90%、25℃、27℃、28 hPa,當觀測值符合地面閾值時,應結合高低空配合情況、雷達衛星圖來進行綜合分析判斷是否會有短時強降水的發生。

規律檢驗:2018年共發生44站次短時強降水,有14 d發生短時強降水,將之前總結的經驗對這14次過程進行檢驗對比得:在44站次短時強降水中,有37(84%)站次的相對濕度大于等于90,41站次(93%)的水汽壓大于等于28 hPa,40站次(91%)的假相當位溫大于等于27℃。

3 溫、濕、壓變化情況

分析廊坊地區2017~2019年短時強降水過程中5min加密自動觀測站的數據發現:廊坊地區短時強降水發生前,在天氣系統發展演變過程中,單站氣壓、氣溫、濕度、風等氣象要素出現了顯著不連續變化,其中氣壓和濕度呈同位相變化,與氣溫變化反位相,同步出現的谷(峰)值對強對流發生時間有至少1h的提前量[1]。根據前面基于地面自動觀測站的數據統計資料,發現在短時強降水來臨前單站要素值常會出現一些突變,主要表現在溫度、濕度、氣壓的變化方面,下面以2017年7月6日發生在全市的短時強降水過程來分析變化情況。

3.1 雨量分布

本次過程為蒙古低渦系統影響下的強對流天氣,前期廊坊地區一直處于高溫高濕的天氣形勢下,過程發生時500 hPa配合有高空急流,同時廊坊地區位于500hPa槽線前部,有充足的水汽供應[5]。降水過程主要發生在6日上午至夜間11: 00~21: 00,從逐小時雨量圖(圖略)上可以看到,降水中心首先于lI:00出現在廊坊的西南部(雄安一帶),隨后由西南向東北方向快速移動并加強。最大雨強為31.6 mm/h,出現在20:00~21:00,地點在三河。

3.2 風場變化

在7月6日11: 20雄安一帶出現地面輻合線,這與降水區位置相一致。隨后輻合線向東北方向移動,與隨后先后出現在文安、固安、廊坊、永清、香河、大城、三河的降水區相一致。此外,在降水前1h會出現風向的突變,從圖中可以看出,風向從偏北風轉換成為了偏南風,帶來大量水汽,云亮增多,云底變低,可見當上游關鍵地區發生短時強降水過程時應密切關注風場輻合及移動情況來判斷廊坊本地是否會出現短時強降水[8]。

3.3 地面溫度場變化

從溫度場來看,廊坊地區發生降水前1h(10: 55),溫度密集帶位于北京和雄安一帶,這與強降水區剛好吻合,隨著溫度密集帶不斷向北向東移動,廊坊地區等溫線由疏變密,這意味著有冷舌生成并從東北方向侵入廊坊。由此可以看出可以通過上游地區溫度的變化情況及溫度場的移動情況來分析廊坊本地的短時強降水過程。

在降水發生前,地面自動觀測站的氣溫觀測值都在26℃以上,在過程開始前氣溫不斷下降,可見有冷空氣源源不斷地侵入廊坊地區,觸發了短時強降水天氣,說明冷空氣的入侵對于觸發短時強降水天氣具有非常重要的意義,降水結束后氣溫有所回升,冷空氣影響結束,從而短時強降水過程也趨于停止。

3.4 氣壓變化情況

氣壓在對流發生前期持續下降,而在短時強降水發生前1h急速抬升,降水開始后氣壓持續下降,由正變壓轉為負變壓,強降水等天氣就出現在前期的負變壓中心區[7]。這是由于短時強降水天氣發生時,由于下沉氣流中水滴蒸發,使下沉氣流幾乎保持飽和狀態,因此在雷暴云下形成一個近乎飽和的冷空氣堆,因其密度較大所以氣壓較高,這個高壓叫“雷暴高壓”,雷暴高壓向前移動時,云下的雷暴高壓也隨之向前移動,使得測站氣壓先下降、后上升、溫度下降(冷空氣堆),相對濕度上升,絕對濕度下降(與溫度有關,近于飽和)。

3.5 露點溫度差變化情況

7月6日11:20,露點溫度差的最小值中心位于雄安、保定、滄州一帶,隨著時間推移,露點溫度差的最小值中心不斷向北推進,而雨帶也隨之不斷向北移動,廊坊位于降水區的東北部,隨著濕區不斷北抬,廊坊地區自南向北開始出現降水天氣。

19點至20點溫度露點差的最小值中心移到三河一帶,三河雨強增大.20:00、21: 00時一小時降水量分別達到28.1 mm、31.6 mm,連續2h達到短時強降水的量級。可見強降水發生過程中水汽具有明顯的演變特征,可以通過濕區的移動情況來對短時強降水進行提前1小時的預判。

4 結論與討論

本文選取廊坊地面氣象觀測站(2009~2018年)夏季強對流天氣個例作為研宄對象,分析各氣象要素場在不同類型的強對流天氣發生之前的變化規律,進而探尋其與強對流天氣之間的相關關系,得出以下結論:

(1)可以通過分析影響廊坊的關鍵地區的溫度場、風場、溫度露點差場的分布及變化情況來預估廊坊地區的短時強降水,如果變溫場密集帶、風場輻合區、露點溫度差場的低值區在關鍵影響區生成則需密切關注其移動和變化情況,為廊坊地區短臨預警作準備[8]。對流發生前期氣壓持續下降,災害性天氣出現在負變壓中心區,地面中尺度輻合線是強對流過程的觸發機制,強對流天氣區隨輻合線而移動。

(2)通過核函數密度曲線及箱線圖分析,總結得出氣象要素對能見度的影響是多元的,能見度的變化是氣象要素間相互調配共同作用的結果;短時強降水天氣所伴有的氣象條件主要為:相對濕度≥90%,水汽壓≥28hPa,氣溫大于等于25℃,假相當位溫≥27℃。

(3)在短時強降水發生前期,單站氣壓、氣溫、濕度等氣象要素出現了顯著不連續變化,氣壓在前期不斷下降在短時強降水發生前有所回升,水汽壓與氣溫均在降水前期顯著下降,而表征水汽的溫度露點值不斷減小,相對濕度不斷增大,對流發生時間有至少1h的提前量。

(4)在今后廊坊市實際的業務中,加密自動站溫度場、氣壓場、風場分布及其變化,單站氣象要素的演變情況可以作為判斷短時強降水發生的判據之一,結合雷達資料,對強對流開始時間、強度、移動方向及持續時間,以及災害性天氣出現的可能性及落區進行預報。由于本文的研究要素僅有4個,因此有著明顯局限性,氣象要素與天氣現象之間的定量關系,其代表性有待于在今后的預報實踐中加以檢驗和完善。

致謝:感謝廊坊市氣象局和雄安新Ⅸ氣象局籌備處同事的幫助和支持。

參考文獻:

[1]孫云,李國翠,常山英,等,石家莊2012年夏季一次暴雨成因及可預報性分析[J].干旱氣象,2013,31(2):378-382.

[2]李瑞萍,程艷芳,趙彩萍,等,加密自動站資料在強對流天氣分析預報中的應用[J].氣象科技,2012,40(4):596-600.

[3]余欣,陳鮑發,黃龍飛.景德鎮市短時強降水的特征與統計分析[C]//中國氣象學會.第33屆中國氣象學會年會Sl災害天氣監測、分析與預報,北京:中國氣象學會,201 6.

[4]段鶴,夏文梅,蘇曉力,等,短時強降水特征統計及臨近預警[J].氣象,2014,40(10):1194-1206.

[5]周玉都,劉艷杰,周賀玲,等.廊坊市短時強降水特征分析[J].中國人口·資源與環境,2014(sl):377-381.

[6]許敏,叢波,張瑜,等.廊坊市短時強降水特征及其臨近預報指標研究[J].暴雨災害,2017(3):53-60.

[7]張 磊.太原地區短時強降水分析及預報指標研究[D].蘭州:蘭州大學,2017.

[8]宋歌.自動站資料在強對流天氣短時臨近預報、預警中的應用[D].蘭州:蘭州大學,2013.

作者簡介:王鶴婷(1995-),女,助理工程師,主要從事短期天氣預報和相關研究。