教育水平、個人屬性與社會信任度

朱迪超 劉強

【摘 要】 通過2015年中國社會綜合調查(CGSS2015)的相關數據,運用ologit計量模型,探究教育水平、個人屬性即戶口性質、選舉權等對社會信任度的影響。結果表明:教育水平、戶口性質以及參與選舉權對社會信任度具有顯著影響,其中教育水平對社會信任度的影響是負向的,而戶口性質和選舉權對社會信任度的影響是正向的

【關鍵詞】 教育水平 個人屬性 社會信任度 CGSS

一、引言

社會信任是維持社會良好關系的助推器,可以有效降低社會交往中存在的風險,能夠增進社會關系的良性發展,促進社會法制的建設與社會契約的生成,是維系社會穩定與促進經濟發展的重要保障。隨著我國經濟建設的逐步發展,我國的社會關系已經由以前的熟人關系轉向了陌生人社會關系,以前相對穩定和封閉的社會環境遭受到一定的沖擊,依靠著血緣關系、地緣關系搭建的相對傳統的社會關系網絡正在逐漸淡化。人與人之間的交往越來越復雜,社會各階層和地域之間人口加速流動,從而導致了社會信任面臨了前所未有的挑戰。在此背景下,通過CGSS2015數據,結合stata計量分析軟件,深入挖掘社會信任度的現狀及特征以及相關的影響因素,具有一定的現實意義和理論價值。

二、文獻述評

(一)國外研究現狀

作為一種多層次、多維度的價值心里,信任是人們在日常交往中對行為結果的一種心理預期,并且這種預期對社會關系具有一定的調節作用,對社會的穩定和諧起著不可忽視的作用。從20世紀50年代以來到現在,西方的學者從不同的角度出發,深入開展了有關于信任問題的研究。但由于信任本身問題的復雜化、多樣化,所以直到目前學術界也沒有一個完全系統的定義。但是從以往的文獻閱讀中可以看出,大多數學者認為可以從文化道德、行為態度、規章制度三個角度來闡述:(1)從文化角度來說,信任為文化道德或者文化機制下的產物。(2)從行為角度來說,高信任度的合作行為和低信任度的競爭行為能夠作為一個造成社會信任度下降的主要原因。Hosmer(1995)認為,當一個人面臨的事件是預期收益可能低于損失時,個人可能會做出不合理的選擇。(3)從規章制度來說,信任是在規章制度角度下產物。弗朗西斯·福山(2002)認為信任的研究意義在于將信任基于道德規范,它的產生會對道德規范產生共同直覺。

從以上的論述中可以看出,西方學者從不同的角度研究信任的本質問題,同時也表達了自己對于信任的不同看法,這些想法有些共同性,即認為信任是一種社會發展的產物,也是一種價值判斷的心理活動。不同于西方學者的觀點中國學者也有著自己的觀點。

(二)國內研究現狀

社會信任是社會團結的粘合劑。構建與中國特色市場主義經濟相適應的現代信任體系,對穩定社會關系有著至關重要的作用和戰略意義。謝耘耕(2017)通過對36個城市的開展的居民調查中研究發現,個體不同的職業背景,其社會信任度也不相同,其中教師的信任度最高,其次是農民工,最低是政府官員和企業家。鄒宇春(2016)通過對CGSS2013和CGSS2015的相關數據比較得知,商人的信任度較上次調查下降了很多;黨政機關的信任度有所上升但是排名但排名仍較靠后。宋朝陽(2010)認為社會信任度存在于不確定的社會環境中,對雙方的信息沒有足夠的了解,卻對雙方保持著一種樂觀的態度,并且采取一些導致自己的利益不受到損害的行為。白春陽(2006)認為,社會信任是指社會成員處理一系列社會活動或機構(如人際互動,公共事務和公共組織)過程中的一系列相似態度。這是一種生活態度,是人們在日常交往中逐漸形成的一種價值心里。

綜上所述,國內學者關于社會信任度的研究主要集中在不同社會群體的滿意度,以此來分析社會不同階級的總體滿意度。他們認為,保持良好的社會信任關系有助于和諧社會的構建和正確價值觀的形成。但是,對于信任度的描述多局限于理論敘述,缺乏相應的實證模型有力佐證自己的觀點。因此,研究選取CGSS2015的調查數據,采取ologit模型來闡述社會信任度具體受到哪些因素的影響,以期為我國社會信任度的建設添磚加瓦。

三、社會信任影響因素的實證分析

(一)研究設計

1.數據及變量的選擇

研究所用的樣本數據來自中國綜合社會調查(2015)(ChineseGeneralSocialSurvey,以下簡稱CGSS。2015年CGSS項目調查采用問卷調查的方式,覆蓋全國28個省/市/自治區的478村居民。經統計,共完成有效問卷10968份,所獲得的數據不僅涵蓋城鄉居民的人口特征情況和收入消費情況,而且詳細的記錄了居民對周邊人的信任程度。因此在CGSS2015的調查數據原始數據的基礎上,將樣本數據進行清洗整理,最終得到有效數據8147個,采用ologit的實證方法去探析社會信任度,分析社會信任度的影響因素,對于改善我國社會信任度存在一定的積極作用。

主要解釋變量是居民的受教育水平,以及居民的個人屬性即戶口性質、選舉權、政治面貌、性別、婚姻狀況、住房狀況等基本屬性,與我國社會信任度之間的關系。其中居民教育、個人屬性中的戶口性質、選舉權是研究重點關注的解釋變量。其中居民教育根據居民所完成的最高學歷將居民學歷用所受教育年限來代替,即小學為6,初中為9,普通高中、職業高中、中專為12,大學專科為15,大學本科為16,研究生及以上為19。戶口性質以及選舉權這兩個定性數據,采用虛擬變量賦值,即農業戶口為1,非農業戶口為0;參與選舉權的為1,否則為0。對于被解釋變量社會信任度,由于其為排序數據,故采取排序模型進行賦值。因此,可以將有關社會信任度的問卷調查結果分為五種,包括多數不可信,絕大多數不可信,可信者與不可信者各半,絕大多數可信,多數可信,將其分別賦值為0,1,2,3,4。根據我國社會信任度的影響因素,選取的控制變量包括:居民的性別、年齡、政治面貌、子女的個數、房屋產權以及婚姻狀況。

2.模型設定

根據所選擇的變量,得出ologit回歸的模型如下:

式(1)中,為被解釋變量,即社會信任度;為解釋變量,分別為教育水平,戶口性質以及選舉權;為控制變量,為擾動項,且滿足N(0,1)分布。

(二)模型估計與結論分析

1.描述性分析

首先對關鍵性變量進行描述性統計,即、、、。從表1中,發現對于社會信任度這方面的調查,其均值為2.7162,接近于3,說明普通居民認為社會上的絕大多數人都是可信的;對于教育水平,其均值為8.8274,說明居民的平均教育水平處于初中畢業這個階段,符合我國實行了九年義務教育的政策,同時,教育水平具有較大的標準差為4.5766,說明我國居民之間的存在較大的教育差距,反映出我國居民對社會中其他人認識的差距,由此產生不同程度的社會信任度;有關戶口性質以及選舉權的調查,其結果分別顯示了樣本中的居民傾向于農村戶口以及并不參與選舉權。

2.模型估計與結果分析

(1)模型估計

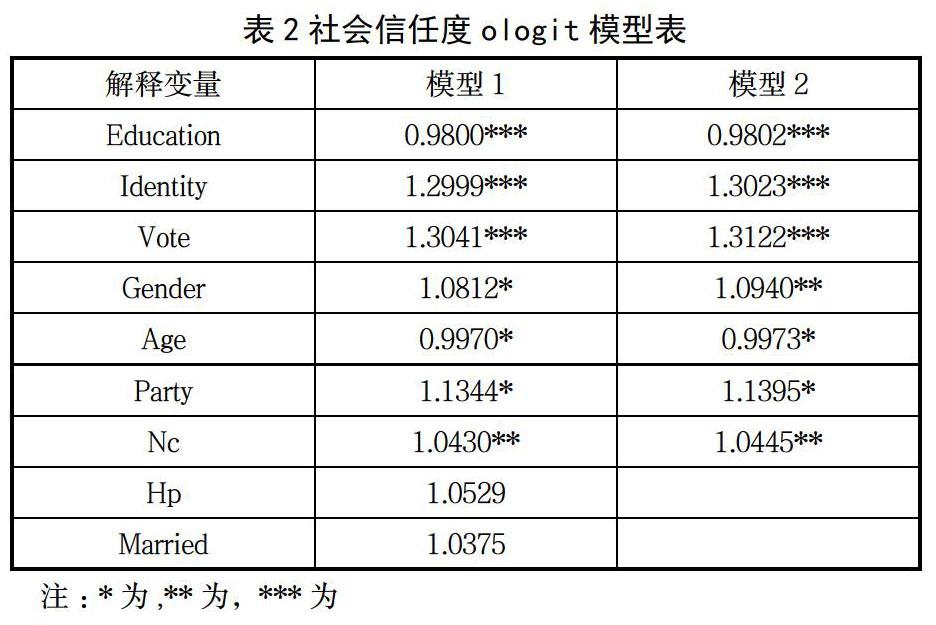

首先采用ologit模型1,將所有的關鍵變量以及控制變量納入模型中,發現模型1擬合效果不好,于是在保留關鍵解釋變量的條件下,運用逐步回歸法剔除一些不顯著的解釋變量,得到模型2。模型1與模型2的具體結果如表2:

(2)結果分析

在表2中,可以看出模型1中解釋變量房屋產權與婚姻狀況對居民的社會信任度并不顯著,通過逐步回歸法,消除這兩個變量后,其他的解釋變量均變得顯著。同時,作為模型的似然比檢驗統計量LRchi2為152,其P值為0.000,說明該模型方程非常顯著。同時,由于各解釋變量(education、identity、vote等)的最小變化量至少為1個單位,為了便于解釋變量回歸結果,采取的是解釋變量的幾率比而非系數,表2中的數據為各個解釋變量的幾率比。

四、研究結論

從各個解釋變量的結果值可以得出以下的結論:

第一,教育水平對社會信任度的影響是消極的。在ologit模型中給定其他解釋變量的情況下,由于教育水平的幾率比為0.9800(小于1),說明隨著居民教育年限的增加,人們對周圍的其他人的信任度逐漸降低。

第二,戶口性質對社會信任度的影響是正的。在給定其他變量的情況下,戶口性質的幾率比為1.3023,說明農業戶口的社會信任度是非農業戶口的1.3023倍,農業戶口的居民更愿意相信周圍的其他人。

第三,參與選舉權對社會信任度的影響是積極的。一方面,參與選舉權在1%的顯著水平下是顯著的,說明參與選舉權對社會信任度的影響是顯著的;另一方面,其幾率比為1.3122,說明參與選舉權對社會信任度的影響是不參與選舉權的1.3122倍。

第四,對于其它控制變量的影響,如性別、年齡、政治面貌以及子女的個數對于社會信任度的影響程度并不相同。其中性別與子女的個數均在給定顯著水平5%的情況下顯著,年齡與政治面貌則是在給定顯著水平10%的情況下顯著。性別與子女個數的幾率比分別為1.0940與1.0445,分別說明相對于女性,男性更愿意相信別人;居民每增加一個孩子,對社會信任度的幾率比就會增加4.45%。另一方面,年齡與政治面貌的幾率比分別為0.9973、1.1395,這說明年齡對社會信任度的影響是負向的,而政治面貌對社會信任度的影響是正向的。

【參考文獻】

[1] 唐麗娜.近年中國社會信任度呈上升趨勢[N].中國社會科學報,2016-03-16(006).

[2] 劉國芳,林崇德.構建信任指數建設和諧社會[J].北京師范大學學報(社會科學版),2013(01):25-32.

[3] [美]弗朗西斯·福山著.信任:社會道德與繁榮的創造[M].李宛蓉譯,呼和浩特:遠方出版社,1998,351.

[4] 白春陽.現代社會信任問題研究[D].中國人民大學,2006.

[5] 宋朝陽.大學生網絡購物中的社會信任研究[D].蘇州大學,2010.

[6] 馬得勇.信任、信任的起源與信任的變遷[J],開放時代,2008,(7).

[7] 王宏杰,付云鵬,王嶸冰.用提升社會信任度來促進經濟增長[J].黨政干部學刊,2017(03):43-47.

[8] 丁楊秋.論我國村民選舉權的法律保障[J].河北科技師范學院學報(社會科學版),2017,16(03):33-38.

[9] 王艷.中國社會信任度現狀及對策研究[J].經濟研究導刊,2013(28):237-238.

作者簡介:朱迪超(1995—),男,山西陽泉人,西北師范大學研究生,研究方向為人口統計和固定資產投資。

劉強(1996-),男,安徽阜陽人,西北師范大學碩士研究生,研究方向為財政理論與實踐。