強迫障礙臨床特征的性別差異

孫振曉,于相芬

(臨沂市精神衛生中心 精神科,山東 臨沂 276005)

強迫障礙是一種以強迫思維或強迫行為為主要特征的精神障礙,嚴重影響患者的正常生活和工作,其終生患病率為0.8%~3.0%[1-2]。其臨床癥狀復雜多變,涉及多個心理過程[1,3]。而且發現,強迫障礙癥狀維度受內在基因、患者性別、年齡、外在環境等諸多因素的影響[4]。由于其臨床表現十分復雜,病因各不相同,難以用一種病理生理機制來解釋,因此,許多學者認為,強迫障礙屬于一種異質性疾病,性別是這種異質性的重要中介因素[5-7]。有關不同性別強迫障礙的臨床特征國內雖有少量報道,但結果不盡一致[8-9]。為了進一步探討強迫障礙臨床特征的性別差異,以標準化評定工具強迫量表修訂版(obsessive-compulsive inventory- revised,OCI-R)為測評工具,并進行有關因素調查,對不同性別強迫障礙的臨床特征進行研究。

1 資料與方法

1.1病例選擇 選取2018年1月1日至2019年12月31日在臨沂市精神衛生中心門診或住院的強迫障礙患者,均符合國際疾病分類第10版(ICD-10)精神與行為障礙分類有關強迫障礙的診斷要點[10]。且能配合完成相關量表測查。排除有腦器質性疾病及其他重大軀體疾病者,排除使用精神活性物質所致的精神和行為障礙、精神分裂癥及情感障礙患者。共調查138例,資料記錄完整納入統計分析者135例,占實測人數的98%。本研究得到臨沂市精神衛生中心倫理委員會批準,所有患者均自愿參加本研究并簽署知情同意書。

1.2評定工具

1.2.1自編一般情況調查表 收集患者一般人口學資料及相關信息:包括性別、年齡、職業、婚姻狀況、受教育年限、發病年齡、發病誘因、家族史、共病及治療情況等。共病由副主任醫師以上職稱的精神科醫師采用ICD-10精神與行為障礙分類有關診斷要點作出診斷。

1.2.2強迫量表修訂版(OCI-R)[11]2002年在其原版本基礎上精簡而成,包含18個項目,每個項目按0~4分五級評分,分為6個分量表:清洗(washing)、檢查(checking)、排序(ordering)、強迫觀念(obsessing)、囤積(hoarding)和精神中和(mental neutralizing),每個分量表均包括3個項目。OCI-R具有良好的信效度。

1.3評定方法 在患者門診就診或住院時完成調查表的測評,一般情況調查表由醫生填寫。OCI-R由患者根據自己的實際情況獨立填寫,測試在安靜的醫護辦公室進行。測評耗時約10分鐘。

2 結 果

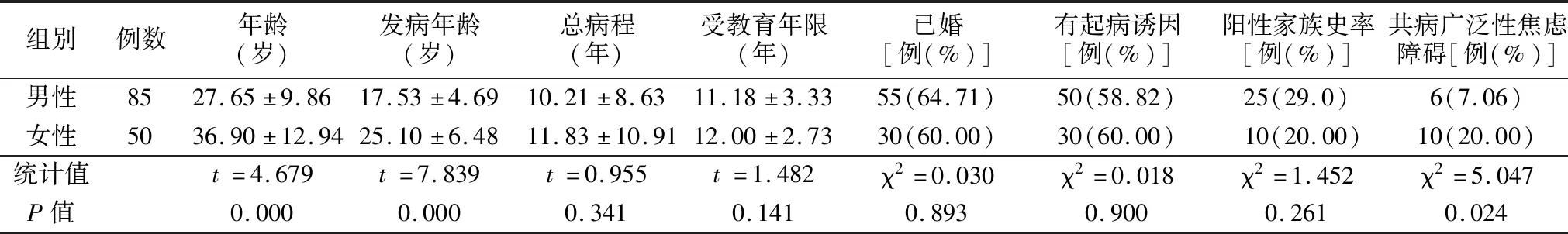

2.1一般資料 135例患者中,男85例、女50例;年齡11~59歲,平均(31.07±11.93)歲;職業:農民45例、學生30例、個體25例、工人10例、待業10例、會計8例、教師5例、醫務人員2例;婚姻狀況:已婚85例、未婚50例;受教育年限:6~19年,平均(11.48±0.27)年;發病年齡:11~34歲,平均(20.33±6.53)歲,其中15歲以前發病30例,30歲以后發病15例;總病程1個月~36年,平均(10.81±9.53)年;有起病誘因者80例;家族史陽性者35例;共病情況:廣泛性焦慮障礙16例、社交恐怖10例、抽動障礙8例;治療情況:舍曲林40例、帕羅西汀25例、氟伏沙明5例、舍曲林合并阿立哌唑10例、帕羅西汀合并阿立哌唑10例、氟伏沙明合并阿立哌唑10例、帕羅西汀合并喹硫平10例、氯米帕明合并舍曲林5例、未用藥20例。男性患者年齡及發病年齡均小于女性,差異有統計學意義(P<0.01)。女性患者共病廣泛性焦慮障礙高于男性,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 不同性別患者一般情況比較

2.2不同性別強迫障礙患者OCI-R分量表比較 女性患者OCI-R清洗、檢查、囤積及OCI-R總分高于男性患者(P<0.05),男性患者OCI-R排序、強迫觀念分量表分高于女性患者(P<0.01)。見表2。

表2 不同性別強迫障礙患者OCI-R分量表比較s,分)

3 討 論

研究發現男性強迫障礙患者平均年齡(27.1歲)小于女性(31.8歲)[8]。本研究男性強迫障礙患者年齡明顯小于女性,與文獻報道相一致。關于強迫障礙發病年齡各個國家報道平均19~35歲,大部分對18歲以上成人的流行病學調查揭示,其平均發病年齡小于25歲,只有一小部分在35歲左右[11-12],本研究強迫障礙患者平均發病年齡(20.33±6.53)歲,其中發病于15歲以前占22.22%,發病于30歲以后占11.11%,與文獻報道相符。de Mathis等[13]報道男性強迫障礙患者發病年齡比女性患者年輕4~6歲。本研究發現男性強迫障礙患者發病年齡明顯小于女性,與文獻報道[7-9,13-18]相一致。造成男女強迫障礙患者發病年齡差異的原因尚不清楚。基于在部分病例中發現性激素在強迫障礙的發生及癥狀惡化中起作用[15],也有抗雄激素藥物治療強迫障礙有效的報道[19],Tükel等[20]認為,雄激素可能在強迫障礙的發病年齡上發揮關鍵作用。

女性強迫障礙患者接受教育年限短,結婚比率高,起病誘發因素多[6]。本研究表明,男女強迫障礙患者接受教育年限、已婚比率、發病誘因及家族史比較,差異均無統計學意義,對此,尚需進一步探討。

有關強迫障礙癥狀的性別差異,已有一些文獻報道,但結果不一。綜合各項研究發現:①男性強迫障礙患者與性、宗教有關的強迫思維癥狀多見[7,18,21-24];②男性強迫障礙患者對稱整齊的強迫思維癥狀多見[21-23];③男性強迫障礙患者反復檢查的強迫行為多見[6-7];④男性強迫障礙患者精神上的儀式性比女性多見[21];⑤男性強迫障礙患者褻瀆神靈的強迫思維癥狀多見[14];⑥女性患者與污染和清潔有關的強迫癥狀多見[14,22-25];⑦女性患者囤積強迫癥狀多見[6,18]。但也有研究顯示,強迫障礙患者在檢查、對稱、排序及囤積強迫癥狀方面不存在性別差異[24]。應用強迫量表兒童版對2876名青少年測查發現,女性在總的強迫癥狀以及強迫觀念、清洗和排序方面均比男性嚴重,女性在囤積方面比男性嚴重[26]。本研究顯示,女性強迫障礙患者在清洗、檢查、囤積及總的嚴重程度方面比男性嚴重,而男性患者在排序、強迫觀念方面比女性嚴重。盡管不同研究的結果有所不同,但絕大多數研究均提示男女強迫障礙患者臨床癥狀存在差異性。造成這種差異的病理生理機制可能與生物、文化及環境因素的復雜相互作用有關[6,22]。

有關強迫障礙的共病問題也早已引起學者的廣泛關注。Walitza等[27]報道約70%的強迫障礙患者存在精神方面的共病,常見的共病有:焦慮障礙、注意缺陷與多動障礙、抽搐、人格障礙等。Brakoulias等[28]報道強迫障礙患者常見共病包括:廣泛性焦慮障礙、社交恐懼癥、特定的恐怖、恐懼癥。關于強迫障礙患者共病的性別差異,綜合各項研究發現:男性強迫障礙患者共病社交恐怖[7,18,25]、抽動障礙[18,21,29]、酒精使用障礙[18,29]、注意缺陷與多動障礙[22]、創傷后應激障礙[21]多見;女性患者共病廣場恐怖[6]、焦慮抑郁[7,14]、特定的恐怖[18,21]、進食障礙[18,21,29]、沖動控制障礙[21,29]多見。本研究顯示,女性患者共病廣泛性焦慮障礙的比率顯著高于男性。而男女強迫障礙患者共病社交恐怖、抽動障礙的比率差異無統計學意義。有幾種可能性:一是強迫障礙患者社交恐怖、抽動障礙的共病率確無性別差異;二是可能因為樣本量還不夠大差異性未顯示出來。但總的看來,本研究強迫障礙的共病率偏低,可能與研究設計時為了排除混雜因素的影響,排除了腦器質性疾病及其他重大軀體疾病、使用精神活性物質所致的精神和行為障礙、精神分裂癥及情感障礙患者有關。因此,對于強迫障礙患者的共病情況及性別差異,尚需擴大樣本作進一步研究。

本研究存在一定的不足:一是研究資料取自一個單位,樣本量還不夠大;二是本研究為橫斷面調查,未進行隨訪研究,探討不同性別強迫障礙患者的癥狀演變、治療結局及預后;三是共病情況的調查受到了研究設計排除因素的影響,導致共病率偏低。另外,強迫障礙的臨床因素非常復雜,強迫障礙癥狀維度會受各種因素的影響,不同癥狀維度患者可能會出現不同的共病情況,又使癥狀維度的研究更加復雜化。應進行多中心、大樣本、前瞻性研究以進一步探討強迫障礙的性別差異及影響因素,以期對強迫障礙臨床特征及其相關因素有更加深入的了解,從而指導強迫障礙的臨床治療和預防等。并應用神經心理學、神經影像學、分子遺傳學等技術探討強迫障礙性別差異的神經生物學機制。