圖表法思維下對(duì)中國(guó)土性社會(huì)的凝視

聶書昕

摘? 要:作為中國(guó)社會(huì)學(xué)巨匠,費(fèi)孝通先生有關(guān)中國(guó)社會(huì)的系列著作打破了國(guó)人在思維方面的西方定式,激發(fā)了無數(shù)中國(guó)人對(duì)鄉(xiāng)土社會(huì)的情感共鳴。本文將采用圖表法的形式對(duì)費(fèi)孝通先生系列書目中有關(guān)中國(guó)農(nóng)村社會(huì)的經(jīng)典闡釋做一定總結(jié),并在此基礎(chǔ)上對(duì)中國(guó)人的土性進(jìn)行探討。最終將結(jié)合實(shí)際事例對(duì)當(dāng)前中國(guó)農(nóng)村社會(huì)的具體形態(tài)做一定分析。對(duì)費(fèi)老作品的總結(jié)不僅僅是對(duì)其學(xué)術(shù)思想的傳承,更多的是從其帶有歷史維度的分析中汲取走向未來的力量。

關(guān)鍵詞:費(fèi)孝通;土性社會(huì);圖表法

一、問題提出

在費(fèi)孝通先生的系列作品中可以很明顯地感受到他對(duì)農(nóng)村社會(huì)與鄉(xiāng)土情結(jié)的厚愛,且在很多著作中亦突出描繪了農(nóng)村社會(huì)的結(jié)構(gòu)關(guān)系。那么如何在這些龐大的作品系統(tǒng)中找到中國(guó)土性社會(huì)的樣貌和形式呢?又如何解釋中國(guó)人是否土的問題呢?中國(guó)目前的農(nóng)村發(fā)展是否出現(xiàn)回歸的勢(shì)頭呢?下面將通過圖表法對(duì)這些問題進(jìn)行系統(tǒng)闡釋。

二、具體分析

鄉(xiāng)土社會(huì)是安土重遷的,生于斯、長(zhǎng)于斯、死于斯的社會(huì)。[1]

——費(fèi)孝通《鄉(xiāng)土中國(guó)--禮治秩序》

(一)生于土:中國(guó)社會(huì)的土系構(gòu)成

1.《江村經(jīng)濟(jì)》:擴(kuò)大的家庭構(gòu)成

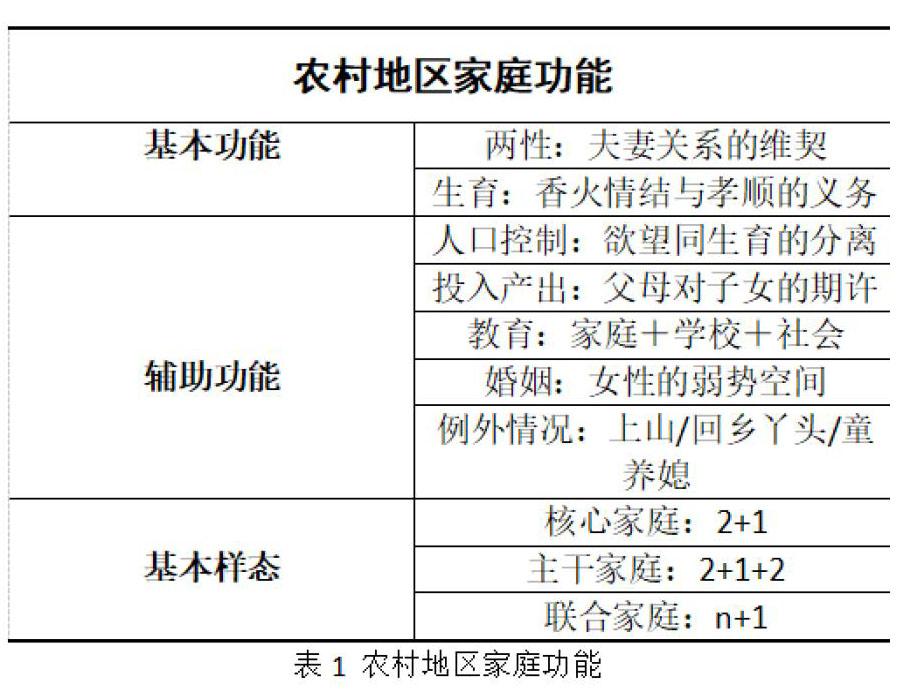

費(fèi)孝通先生在《江村經(jīng)濟(jì)》的第三章就對(duì)農(nóng)村社會(huì)的家庭形式開始描寫,分別從經(jīng)濟(jì)、政治和宗族延續(xù)等功能闡釋了農(nóng)村地區(qū)家庭承擔(dān)的角色。“社會(huì)職能逐代的繼替。雖然,在生物學(xué)上一代代的個(gè)體是要死亡的,但社會(huì)的連續(xù)性卻由此得到了保證。”[2]在費(fèi)老看來,對(duì)于農(nóng)村地區(qū)的家庭而言,“傳承”是其存在的唯一意義,家庭的功能在于通過兩性和生育完成對(duì)先業(yè)進(jìn)行繼承。家庭作為社會(huì)團(tuán)體締結(jié)的最小單位,承擔(dān)的分工和作用卻帶有全體社會(huì)功能的屬性,對(duì)于相對(duì)閉塞的農(nóng)村社區(qū)來說更是如此;從這一點(diǎn)講,農(nóng)村社會(huì)在有意的擴(kuò)大家庭的功用。表1將對(duì)農(nóng)村地區(qū)家庭承擔(dān)的功能做一定總結(jié)。即農(nóng)村社會(huì)家庭功能被分為基本功能、輔助功能與基本樣態(tài)。其中基本功能包括兩性與生育,輔助功能包括人口控制、投入產(chǎn)出、教育、婚姻及其他例外功能;基本樣態(tài)則是對(duì)人類學(xué)家默多克《社會(huì)結(jié)構(gòu)》的實(shí)例闡釋,中國(guó)農(nóng)村廣泛存在的形式有核心家庭、主干家庭及聯(lián)合家庭。

2.《生育制度》:社會(huì)三角與雙系撫育

費(fèi)孝通老先生想要通過《生育制度》一書向?qū)W界傳達(dá)一個(gè)信息:生育制度絕非生育雙方的簡(jiǎn)單決斷,而是依托于社會(huì)情感構(gòu)成的社會(huì)性行為;帶有明顯的地方性和階段性,這一點(diǎn)對(duì)于農(nóng)村社會(huì)亦是如此。(例如對(duì)剖腹產(chǎn)的態(tài)度和對(duì)胎教的重視程度在農(nóng)村地區(qū)也發(fā)生了很大的改觀)

在《生育制度》的眾多探討中,對(duì)農(nóng)村社會(huì)投射最為明顯的要數(shù)社會(huì)三角模型和雙系撫育制度。社會(huì)三角全稱為社會(huì)結(jié)構(gòu)中的基本三角,主要探討的問題包含兩個(gè)層面:1.在婚姻締造的家庭社會(huì)中,孩子作為游離于父母之外的第三方同其構(gòu)成的社會(huì)三角;2.基于帕克“和動(dòng)物比較來說,人所生活的世界不是二度而是三度”中有關(guān)“過去、現(xiàn)在和未來”的探討。這里費(fèi)老直白性的指出了農(nóng)村社會(huì)延續(xù)的根本所在。有關(guān)雙系撫育的探討則更多的從農(nóng)村社會(huì)勞動(dòng)分工的角度出發(fā),對(duì)家庭具體的運(yùn)作過程進(jìn)行探討,在這里要指出的是費(fèi)老對(duì)雙系撫育下的單系偏重現(xiàn)象所做的駁斥帶有極大的啟蒙性。圖1是對(duì)生育制度的有關(guān)模型做的總結(jié)。

(二)長(zhǎng)于土:依附于土地的各類制度

1.《皇權(quán)與紳?rùn)?quán)》:規(guī)范權(quán)威模型

費(fèi)孝通先生在《皇權(quán)與紳?rùn)?quán)》中,對(duì)威權(quán)構(gòu)成規(guī)范的整個(gè)過程做了詳細(xì)的推導(dǎo)和解釋,雖然整個(gè)推導(dǎo)過程被整體嵌套到了有關(guān)紳?rùn)?quán)在中國(guó)何以存在的解釋框架中,但是費(fèi)老卻道出了權(quán)利和規(guī)范的本質(zhì)性關(guān)系:“在一個(gè)變動(dòng)很少的社會(huì)中,從實(shí)際經(jīng)驗(yàn)里累積得來的規(guī)范時(shí)常是社會(huì)共同生活有效的指導(dǎo)。……社會(huì)威權(quán)的另一面就是人民的悅服。悅服的原因是在從此可以獲得生活上的滿足。社會(huì)結(jié)構(gòu)不變動(dòng),規(guī)范成了傳統(tǒng),以往的成效是規(guī)范取信于人的憑借。”[3]即規(guī)范帶來了權(quán)威,而權(quán)威也在螺旋式深化的過程中反向推動(dòng)著規(guī)范。圖2是對(duì)該模型具體運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制做的補(bǔ)充,這也在一定程度上證明了鄉(xiāng)土社會(huì)一個(gè)很大的特性:采用輪回循環(huán)的方式為權(quán)威鋪設(shè)提供合理理由,使得身處農(nóng)村社會(huì)中的個(gè)人在潛移默化中就陷入農(nóng)村的價(jià)值構(gòu)建中。

2.《反思·對(duì)話·文化自覺》:敬惜字紙

費(fèi)孝通先生在這篇帶有自傳式總結(jié)的論文中曾提到農(nóng)村社會(huì)一個(gè)很有趣味的現(xiàn)象,而這也正是促使農(nóng)村地區(qū)對(duì)知識(shí)神圣性塑造的體現(xiàn)。當(dāng)老祖母采用迷信式的手法將保存完好的信紙丟到火爐中焚燒時(shí),費(fèi)老表示不解;但祖母只告誡他四個(gè)字:敬惜字紙。“我長(zhǎng)到了老祖母的年紀(jì)時(shí)我才明白‘敬惜字紙的文化意義。紙上寫了字,就成了一件能為眾人帶來禍福的東西,不應(yīng)輕視。”[4]有關(guān)農(nóng)村社會(huì)對(duì)知識(shí)的尊重程度在費(fèi)老的《皇權(quán)與紳?rùn)?quán)》和《鄉(xiāng)土中國(guó)》書中亦有體現(xiàn)。

作為傳送文化的重要實(shí)體工具,紙張這種稀有品之于農(nóng)村而言猶如飛蛾之于燈光,在他們心里手不釋卷的讀書人是超脫于下里巴人的獨(dú)特存在,是可望而不可即的“高端”存在。因此鄉(xiāng)野中的兩種人由于對(duì)知識(shí)的把控程度而備受尊敬,一類是掌握自然生物范疇知識(shí)的赤腳醫(yī)生,一類是掌握規(guī)范社會(huì)范疇知識(shí)的教書先生,他們對(duì)于農(nóng)村社會(huì)的建設(shè)具有舉足輕重的作用。

3.《鄉(xiāng)土中國(guó)》:差序格局與團(tuán)體格局

一提起費(fèi)孝通先生,有很多人便會(huì)想到他在《鄉(xiāng)土中國(guó)》中構(gòu)建的差序格局模型,因?yàn)檫@道出了中國(guó)人(更準(zhǔn)確的講是農(nóng)村人)得以立足安身的根本。在這里著重強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)的是費(fèi)老對(duì)差序格局由來的討論;所謂以己為核心以親疏遠(yuǎn)近為漣漪式擴(kuò)散的人脈關(guān)系的前提是“倫”。“倫”一來強(qiáng)調(diào)對(duì)秩序的遵守,二來強(qiáng)調(diào)貴在分別,只有堅(jiān)持這兩點(diǎn)要義,差序格局才得以最終確立。

除了差序格局之外,費(fèi)老還提出了一種與其遙相呼應(yīng)卻被學(xué)界略加忽視的格局:團(tuán)體格局。團(tuán)體格局的構(gòu)成要素同林耀華在《金翼》中講的平衡理論模型頗有異曲同工之妙。“在團(tuán)體格局里個(gè)人間的聯(lián)系靠著一個(gè)共同的架子;先有了這架子,每個(gè)人結(jié)上這架子,而互相發(fā)生關(guān)聯(lián)。”[5]而其遭受忽視的原因恰恰同中國(guó)人的鄉(xiāng)土情結(jié)分不開,原因一是團(tuán)體格局來自于帶有西方意味的宗教團(tuán)體對(duì)個(gè)人行為規(guī)范的控制,這在本質(zhì)上同中國(guó)社會(huì)的運(yùn)行機(jī)制有著不同;原因二在于對(duì)“團(tuán)體”定義的囊括范圍太過模糊,費(fèi)老也曾采用“社群”一詞替代團(tuán)體格局,但他發(fā)現(xiàn)中國(guó)社會(huì)的集體式存在內(nèi)涵過于豐富,小到家庭,大到國(guó)家,都可以被一個(gè)“家”字囊括,因此中國(guó)社會(huì)亦被稱為“家本位”社會(huì)。

(三)歸于土:人性的回歸

1.《鄉(xiāng)土重建》:鄉(xiāng)村人才的歸途

有關(guān)回歸的主題貫穿《鄉(xiāng)土重建》全書,但其中反映鄉(xiāng)村人才回歸的作品集中體現(xiàn)在《回不了家的鄉(xiāng)村子弟》這一小節(jié)。“人才不脫離草根,使中國(guó)文化能深入地方,也使人才的來源充沛浩闊。”[6]中國(guó)鄉(xiāng)野生產(chǎn)人才的功能也在現(xiàn)代資本世界的擠壓中蕩然無存,農(nóng)村社會(huì)留不住人或許才是最大的麻煩;正如費(fèi)老在文末犀利地指出目前的教育形式對(duì)中國(guó)現(xiàn)代化陡然增加了副作用。最為深刻的事例是農(nóng)村戶口同非農(nóng)村戶口的轉(zhuǎn)移變遷問題,在現(xiàn)代社會(huì)格局中,一個(gè)依托三四線城市發(fā)展的農(nóng)民想要改成非農(nóng)戶口很簡(jiǎn)單,但倘若再想改回農(nóng)村戶口卻十分艱難。農(nóng)村,不知從何時(shí)起也變成了一座象牙塔,成為人們懷念故土的存在,亦成為安放人性的最后一片樂土。

2.《江村經(jīng)濟(jì)》:學(xué)術(shù)回歸

費(fèi)老在晚年回憶自己的學(xué)術(shù)生涯時(shí),最為感懷的莫過于《江村經(jīng)濟(jì)》“爆炸式”的成功,在不知不覺間引領(lǐng)中國(guó)社會(huì)學(xué)界向鄉(xiāng)村研究方向的偏移,使得很多中國(guó)學(xué)者也開始關(guān)注踩在自己腳下的、養(yǎng)活自己長(zhǎng)大的土地。雖然開弦弓村的形態(tài)不足以展示中國(guó)農(nóng)村社會(huì)的全部樣貌,但其對(duì)于學(xué)術(shù)研究方向的引導(dǎo)和新一輪有關(guān)社會(huì)學(xué)學(xué)理探究(個(gè)案研究,在之后解答西方學(xué)者質(zhì)疑時(shí)提出類型研究,成為帶有中國(guó)特色的社會(huì)學(xué)知識(shí))的意義又有哪一著作可以替代呢?

費(fèi)老的《江村經(jīng)濟(jì)》第二大貢獻(xiàn)在于在學(xué)術(shù)界中為社會(huì)科學(xué)沖出一條“活路”,這一點(diǎn)對(duì)中國(guó)而言意義非凡。費(fèi)老采用一種看似不溫不火的形式在樸素的描繪著一個(gè)中國(guó)小鎮(zhèn);但事實(shí)上,這種為中國(guó)學(xué)界發(fā)聲的、隱晦的指出中國(guó)癥結(jié)所在的寫作思路也在同樣反映著中國(guó)人的品性和品格:土性中的內(nèi)斂和倔強(qiáng)。

三、實(shí)例探究:在資本世界里的“土氣回歸”

(一)社區(qū)治理的人口構(gòu)成

近些年中國(guó)也開始逐漸關(guān)注農(nóng)村社區(qū)的建設(shè)與發(fā)展,在政策制定中開始著力偏向鄉(xiāng)村振興。今年暑期前往內(nèi)蒙古自治區(qū)N農(nóng)村社區(qū)走訪調(diào)研,從參與黨建會(huì)議的人群中可以隱約感受到了這種趨勢(shì)。參加會(huì)議的并非我們所想象的都是老態(tài)龍鐘的老人和忙里忙外的婦女,反而有很多的青壯勞力,面對(duì)村集體建設(shè)的討論如火如荼,好不熱鬧。

在會(huì)議期間,也能夠感受到國(guó)家對(duì)于農(nóng)村地區(qū)建設(shè)下的功夫之深,在基層社區(qū)里也可以看到大塊的電子觸控顯示屏,在大家的探討中也能聽到對(duì)近期潮流的追捧,例如對(duì)政府新政策的可行性討論(當(dāng)時(shí)參加會(huì)議時(shí)正在討論農(nóng)村社區(qū)采用積分超市的方式進(jìn)行集體福利發(fā)放)。

(二)土地流轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán):身份與金錢的新象征

在中國(guó)現(xiàn)代社會(huì)農(nóng)村向城市的單向流動(dòng)中,最讓人感到驚喜的一點(diǎn)是在這其中存在一種新趨勢(shì)反向促進(jìn)著農(nóng)村的發(fā)展,那就是對(duì)于土地經(jīng)營(yíng)權(quán)的占有成為現(xiàn)代身份金錢的新象征。很多帶有非農(nóng)業(yè)戶口的人在擁有充足的精力和金錢后,會(huì)選擇一塊土地,通過土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)合同來實(shí)現(xiàn)自己“有地”的夢(mèng)想。

先前人的想法在于土地是根,是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會(huì)過活的最后希望。而后來在擁擠嘈雜的資本世界中拼搏的人們發(fā)現(xiàn),土地是他們舔舐“傷口”、去除倦怠和安放心靈的江湖。在他們看來,能夠在紛繁復(fù)雜的和幾乎沒有隱私的城市空間中跳脫出來,擁有一片屬于自己的私人領(lǐng)地,何嘗不是令人羨艷的對(duì)象呢?

(三)信仰系統(tǒng)的重建

對(duì)于農(nóng)村社區(qū)而言,重構(gòu)信仰系統(tǒng)或許早已不太可能。但是近些年的一些實(shí)際經(jīng)歷卻越發(fā)能感受到農(nóng)村社會(huì)的“土”氣開始回歸。依舊以N社區(qū)舉例,在此地原先存在著一處喇嘛廟,但在歷史的侵蝕和城鎮(zhèn)化回遷房買賣的過程中逐漸走向衰落。但在走訪期間偶然發(fā)現(xiàn)喇嘛廟開始進(jìn)行翻修,遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去帶有金頂?shù)膹R宇頗具有靜穆的氣氛,成為村民心中新的存在。

有關(guān)信仰系統(tǒng)重建的第二個(gè)表現(xiàn)在于對(duì)傳統(tǒng)佳節(jié)的重視程度顯著提高,對(duì)族譜修繕的重視程度與日俱增。很多村里的村民趕著要重建家譜,對(duì)祖先祭祀的流程也很看重。以本地習(xí)俗為例,七月十五的鬼節(jié)要比八月十五的中秋隆重,羊肉價(jià)格翻番的同時(shí)依舊存在供不應(yīng)求的狀態(tài);這種現(xiàn)象的出現(xiàn)一來是對(duì)蒙古族傳統(tǒng)的適應(yīng)(蒙古族節(jié)日系統(tǒng)無中秋節(jié)一說);二來利用羊肉祭祀顯得誠(chéng)意深厚。

總結(jié):

回到問題中來,中國(guó)人土嗎?中國(guó)人當(dāng)然“土”,因?yàn)橥恋厥谴笞匀欢鳚傻娜浚莿趧?dòng)和奮斗的源泉。就像莫斯曾對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)崇高的贊美那般:“善與幸福就在于此,在于克制下的和平,在于共同勞動(dòng)與個(gè)別勞動(dòng)相交替的恰當(dāng)節(jié)奏,在于財(cái)富集中后的再分配。”[7]中國(guó)人之所以成為中國(guó)人,在于對(duì)淳樸的幸福進(jìn)行追求。在中國(guó)人的命運(yùn)觀里最要不得的兩樣?xùn)|西是無所知而又無持守,而土地帶給我們的正是規(guī)避這兩樣?xùn)|西的至尊法寶,希望我們?cè)谫M(fèi)老的呼吁聲中回歸土地,當(dāng)然也是從實(shí)際行動(dòng)和價(jià)值認(rèn)知上的回歸。因?yàn)椴徽撨h(yuǎn)古亦或未來,不論中國(guó)還是西方,沒有土地,規(guī)則何來?

注釋:

[1]費(fèi)孝通.鄉(xiāng)土中國(guó) 生育制度 鄉(xiāng)土重建[M].北京:商務(wù)印書館,2011,54.

[2]費(fèi)孝通.江村經(jīng)濟(jì)[M].上海:上海人民出版社,2007,40-41.

[3]費(fèi)孝通,吳晗,袁方.皇權(quán)與紳?rùn)?quán)[M].北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2013,19.

[4]費(fèi)孝通.反思·對(duì)話·文化自覺[J].北京大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),1997(03):15-22+158.

[5]費(fèi)孝通.鄉(xiāng)土中國(guó) 生育制度 鄉(xiāng)土重建[M].北京:商務(wù)印書館,2011,33.

[6]費(fèi)孝通.鄉(xiāng)土中國(guó) 生育制度 鄉(xiāng)土重建[M].北京:商務(wù)印書館,2011,403.

[7]馬塞爾.莫斯.禮物——古式社會(huì)中交換的形式與理由[M].北京:商務(wù)印書館,2016,133.