新工科背景下的地方高校自動化類育人模式改革探索與實踐

楊青勝,華 暉,吳 杰,涂 建

(1.湖北師范大學 機電與控制工程學院,湖北 黃石 435002;2.湖北三豐智能輸送裝備有限公司,湖北 黃石 435000)

0 引言

自2016年“新工科”概念被提出,就在教育界和工程界引起了強大的反響。在此背景下,多方協同育人越來越受到重視,各地省市教育部門聯合區域內高校陸續展開對該地區的以高校為主體、以企業需求為導向,以政策支持依托的協同育人實踐活動。

但就目前地方高校來說,在工科專業育人模式上,師資、教學資源、校企合作等方面均不能和重點高校想比,其在多方協同育人開展方面明顯不足。

1 地方高校工科育人模式現狀

在地方高校中,因其多方面資源都無法與985、211等重點高校相比較,在工科育人模式上,基本以傳統的課堂教學為基礎,以實驗實踐教學為重點,在對標企業需求,能較好地開展校企協同育人的不多。而在地方師范院校里,工科開設的歷史都不長,甚至很多都是由師范專業分離出來新設的工科專業,比如以湖北師范大學為例,其在工科多方協同育人開展方面較少。

2 自動化類新工科育人模式改革

2.1 優化自動化類人才培養方案

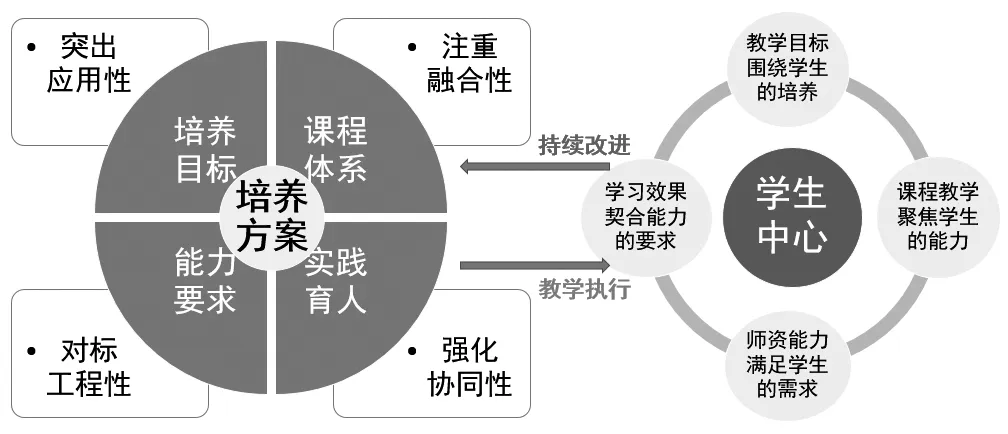

以自動化類新工科建設為統領,對標工程教育專業認證標準,圍繞面向地方面向區域產業發展需求,制度應用型人才培養目標,強化專業理論基礎、拓寬知識交叉融合、提高工程素質,注重綜合創新等,更加突出學生工程能力的培養,著力提升學生學習效果,形成教學反饋,及時優化人才培養方案。完整的自動化類人才培養方案與學生中心體系結構,如圖1所示。

2.2 重構自動化類學生能力標準

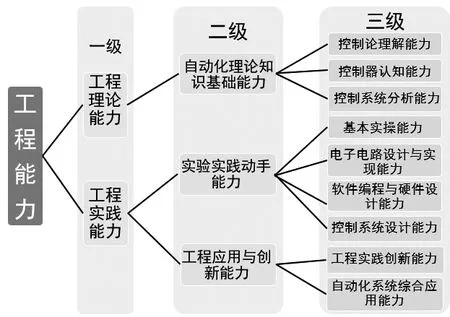

以新工科建設為指引,對標工程教育認證標準,充分考慮學生層次水平,面向地方高校,形成以理論知識基礎能力、實驗實踐動手能力和工程應用與創新能力為3個層級,包括自動化類專業多方面的具體能力要求的新標準,如圖2所示。

圖1 自動化類人才培養方案與學生中心體系結構

圖2 自動化類新工科能力標準(面向地方高校)

2.3 推進校企協同培養模式

對照 “卓越工程師教育培養計劃”要求,積極開展校企合作,實現與本地骨干企業協同開展學生培養新模式改革。即探索采取“3+1”的培養模式,前3 年為專業基礎理論和實驗實踐技能知識環節,企業參與部分課程授課,提供實踐性強的課程采用工程案例項目化教學,旨在解決理論知識基礎能力不實和實驗實踐動手能力不足的問題;第4 年為工程應用與創新實踐環節,突出基于協同創新實踐平臺的科研創新和實習鍛煉,同時從第2年到第4年校企協同指導學生開展競賽實踐拓展,旨在解決問題的工程應用與創新能力不強的問題,如圖3所示。

圖3 自動化類新工科校企協同培養模式

2.4 優化專業課程體系

根據自動化類專業人才培養方案的特點,形成大類教學中的自動化大類基礎課、專業教學中的專業核心課、專業特色/選修課、專業綜合實踐課等模塊課程。在構建新的專業課程體系過程中,充分聽取協同企業、校友、其他院校專家教授的意見建議,對現開設課程進行了有效整合,注重課程交叉融合,加大力度開展實踐課程,新增一些專業特色課程,形成模塊化的專業知識結構。以能力培養為主線,有機整合理論課程體系和實踐課程體系,踐行學生中心的理念,構成完整的自動化類新工科專業課程體系,如圖4所示。

圖4 自動化類新工科專業課程體系

2.5 構建多層次實踐教學新體系

對標新工科建設需求,遵循“實踐、理論、再實踐”的認知規律,結合卓越工程師培養的實踐教學特點和學生實踐能力訓練的需要,統籌實踐教學課內外,按照培養學生專業工程實踐能力,包括實驗實踐動手能力和工程應用與創新能力等2個二級能力層次,對應6個三級能力層次。通過優化資源配置,重組實踐教學內容,形成電工電子實訓、課程設計、課程實驗、綜合訓練、創新創業、學科競賽、工程專業實習、畢業論文等模塊課程組成的涵蓋課程內外的基于能力導向的多層次實驗實踐教學新體系,如圖5所示。

圖5 自動化類新工科專業實踐教學體系(基于能力導向)

2.6 探索教學方式改革新方法

自動化類工科專業是實踐性非常強的專業,探索以理論與實踐教學融合的貫通教學法,以構思、設計、實施、運作為教學四階段的CDIO教學法,以突出工程實踐的項目教學法等多鐘教學方式方法改革與實施,著力提升學生工程能力,加強教學方法創新實踐。

3 結語

本文主要研究在地方高校中,特別是地方師范院校里,自動化類專業人才培養過程中普遍存在的,急需解決的理論知識基礎能力不牢、實驗實踐動手能力不足、工程應用與創新能力不強等三方面的學生能力問題。

在新工科育人模式上,切實突出以學生為中心,以能力為導向,注重通過鍛煉學生能力提升和檢驗學生學習效果,多方聯合地方骨干企業及省內其他院校開展多方協同育人,共同培養工科應用型工程技術人才。