海南省大氣污染源排放清單及環境影響研究*

崔建升 雷團團, 伯 鑫 伍鵬程 屈加豹 高 爽 田 飛 李時蓓#

(1.河北科技大學環境科學與工程學院,河北 石家莊 050018;2.生態環境部環境工程評估中心,北京 100012;3.生態環境部環境規劃院,北京 100012;4.南京大學環境規劃設計研究院股份公司,江蘇 南京 210093;5.山東省環境保護科學研究設計院有限公司,山東 濟南 250013)

排放清單是在一定的研究區域及時間內,各種類別污染源排放到大氣中的污染物的集合[1]。排放清單作為空氣質量模型輸入數據源及大氣污染控制的基礎,已有大量學者在不同尺度、地域、行業對排放清單作出研究[2-8]。海南省空氣較為潔凈,但2016年較2015年重污染天數增加[9],海南省工業企業數量少,但近年來海南省在建設國際旅游島的進程中主張開放發展。人口的自然增長、遷移流動和未來工業的增長必然會對海南省資源環境、空氣質量帶來挑戰,因此開展海南省大氣污染源排放清單研究對該省強化環境污染防治、優化環境空氣質量意義重大。

國內大多數排放清單研究將研究對象集中在京津冀、長三角及珠三角等地區。王淑蘭等[10]、伯鑫等[11]以排放清單為基礎,利用CALPUFF模型模擬了珠三角地區城市間污染物相互輸送的變化規律及2010年京津冀地區火電企業污染情況。QI等[12]、ZHENG等[13]、吳曉璐[14]分別采用自下而上的方法建立了2013年京津冀、2006年珠三角及2004年長三角地區高分辨率大氣污染物排放清單,揭示了京津冀、珠三角、長三角地區污染物排放的時空分布特征。而海南省大氣研究多停留在PM2.5、PM10等特定污染物分析上[15-17],多污染物的區域尺度大氣污染物排放清單及環境影響研究較少,無法獲取海南省環境本底情況及污染物變化規律。

針對上述問題,本研究基于2016年海南省工業環境統計數據,以中國多尺度排放清單模型(MEIC)排放清單(交通源、生活源、農業源)[18]作為背景源補充,建立了海南省2016年大氣污染源物排放清單,包括SO2、NOx、CO、PM10、PM2.5、黑碳(BC)、有機碳(OC)、揮發性有機物(VOCs)、NH3,并采用CALPUFF模型模擬分析了海南省大氣污染物濃度水平,為海南省大氣污染防治提供數據支撐。

1 材料與方法

1.1 研究對象及數據來源

海南省總面積3.54萬km2,海域面積約200萬km2,2016年全省地區生產總值4 044.51億元,常住人口917.13萬。本研究以海南省全省作為研究區域,以2016年作為研究基準年。

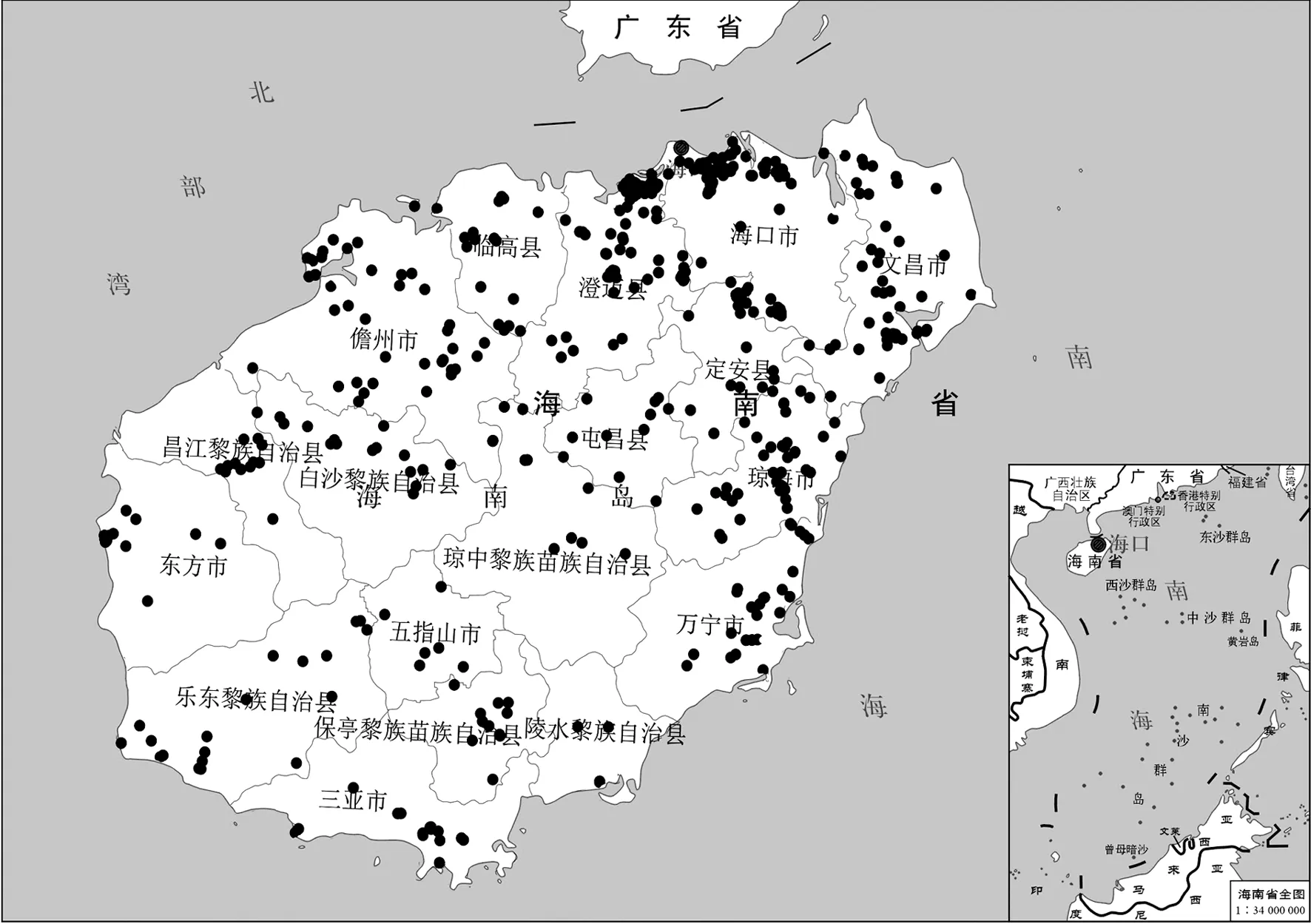

工業源排放清單由工藝過程源、化石燃料固定燃燒源和工業溶劑使用源3部分組成,其中火電行業排放清單基于海南省在線監測數據(CEMS)建立,其余工業行業清單基于環境統計中規模以上企業調查數據建立(企業位置見圖1)。

圖1 海南省工業企業分布Fig.1 Distribution of industrial enterprises in Hainan Province

各源類估算方法如下:

(1) 工藝過程源包括醫藥制造、橡膠和塑料制品、非金屬礦物制品、食品制造、造紙等,工藝過程源排放量采用排放因子法[19]進行估算,公式見式(1)。其中,排放因子根據文獻[20]至文獻[23]獲得。

E=A×EF×(1-η)/1 000

(1)

式中:E為污染物排放量,t;A為排放源所對應的工業產品產量,t;EF為污染物的排放系數,g/kg;η為末端控制技術對污染物的去除效率,%。

(2) 化石燃料固定燃燒源中,火電部分排放量來自本團隊全國火電排放清單成果[24-25],其他部分采用排放因子法估算。燃煤源SO2、PM10、PM2.5、BC、OC排放因子采用物料平衡法獲得,如式(2)至式(5)所示,非燃煤源和燃煤源的NOx、CO、VOCs、NH3排放因子參考文獻[20]至文獻[23]。

EFSO2=2×S×(1-Sr)×1 000

(2)

EFPM=Aar×(1-ar)×fPM×1 000

(3)

EFBC=EFPM2.5×fBC

(4)

EFOC=EFPM2.5×fOC

(5)

式中:EFSO2為SO2排放因子,g/kg;S為平均燃煤收到基硫分比例(以質量分數計,下同),%;Sr為煤炭中硫分進入底灰的比例,%;EFPM為顆粒物(PM2.5或PM10)排放因子,g/kg;Aar為平均燃煤收到灰分比例,%;ar為燃料中灰分進入底灰的比例,%;fPM為排放源產生某粒徑范圍顆粒物占總顆粒物的比例,%;EFBC為BC排放因子,g/kg;EFPM2.5為PM2.5排放因子,g/kg;EFOC為OC排放因子,g/kg;fBC和fOC分別是BC和OC占PM2.5比例,%。

(3) 工業溶劑使用源主要包括工業噴涂、油墨印刷以及其他溶劑使用等,采用排放因子法估算其排放量(見式(6))。

E=Q×EF’/1 000

(6)

式中:Q為溶劑消費量,t;EF’為污染物排放系數,g/kg。

因未獲得海南省詳細的生活源、交通源、農業源等基礎資料,故采用MEIC排放清單中的生活源、交通源、農業源作為數據補充,并根據研究區域內人口數量、土地利用類型等資料使用地理信息系統可視化軟件將MEIC清單數據分配至網格中[26-27]。

1.2 空氣質量模型參數設置

海南省地理位置特殊,海洋性氣候和復雜風場變化對其影響較大,CALPUFF模型具有生成和處理復雜三維風場及復雜地形算法的能力[28-29],因此采用CALPUFF模型能更好地模擬海南省污染物擴散變化規律。CALPUFF模型應用三維非穩態拉格朗日擴散模式(包括CALMET和CALPUFF等模塊),能很好地處理長距離(50 km以上)污染物運輸,也是我國生態環境部推薦的模型之一,在區域環境影響研究中應用廣泛[30-32]。

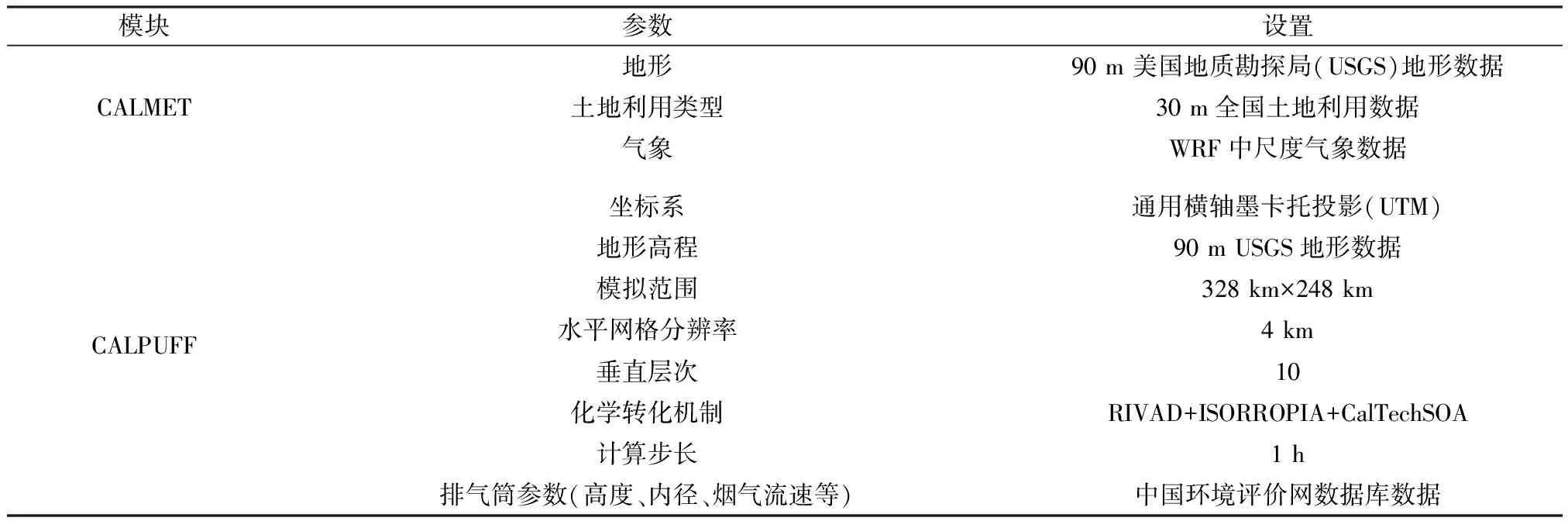

本研究使用CALPUFF模型6.42版本模擬海南省大氣污染物排放對環境的影響,將工業源作為點源,交通源和生活源作為面源模擬;化學轉化同時考慮無機和有機氣溶膠的化學轉化,更全面地模擬二次氣溶膠的形成,并將VOCs排放分擔到甲苯、二甲苯、萜烯、長鏈烷烴和多環芳烴5種物質中,因本研究未考慮天然源排放,故未進行萜烯輸入[33]1578;CALPUFF模塊輸出選項中勾選了源貢獻,可根據各污染源所在地區及部門分析污染物濃度貢獻。參數設置見表1。本研究CALMET、CALPUFF等模塊的參數設置,在已有研究項目中得到了應用,取得了很好的模擬效果[33]1577,[34]430-431,[35]。

表1 CALPUFF模型參數設置

2 結果與討論

2.1 大氣污染物排放清單

2.1.1 總體排放量分析

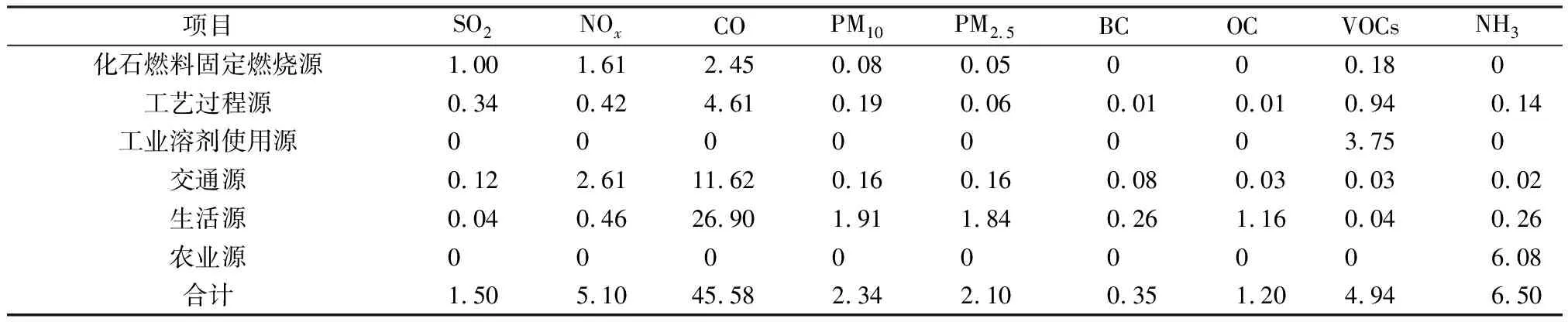

2016年,海南省SO2、NOx、CO、PM2.5、PM10、BC、OC、VOCs、NH3年排放量分別為1.50×104、5.10×104、4.56×105、2.34×104、2.10×104、3.50×103、1.20×104、4.96×104、6.50×104t(見表2)。SO2排放主要來自于化石燃料固定燃燒源,分擔率為66.67%,海南省已完成火電行業超低排放改造,而非電行業末端治理設備升級仍未完成,致使非電行業化石燃料固定燃燒源SO2排放較高;NOx主要排放源為交通源,分擔率為51.18%;CO、PM10和PM2.5的主要排放源為生活源,分擔率分別為59.01%、81.28%和87.62%;VOCs的主要排放源為工業溶劑使用源,分擔率達75.91%;NH3最大排放源為農業源,分擔率為93.54%。

2.1.2 工業源排放量分析

工業源SO2、VOCs排放在全省大氣總排放中占比較大,分擔率分別為89.33%和98.58%;NH3排放量不高,分擔率僅為2.15%。但由于海南省各區域工業發展定位不同,不同行業及地區污染物排放有很大的差異,因此掌握行業及地區排放特征很有必要。

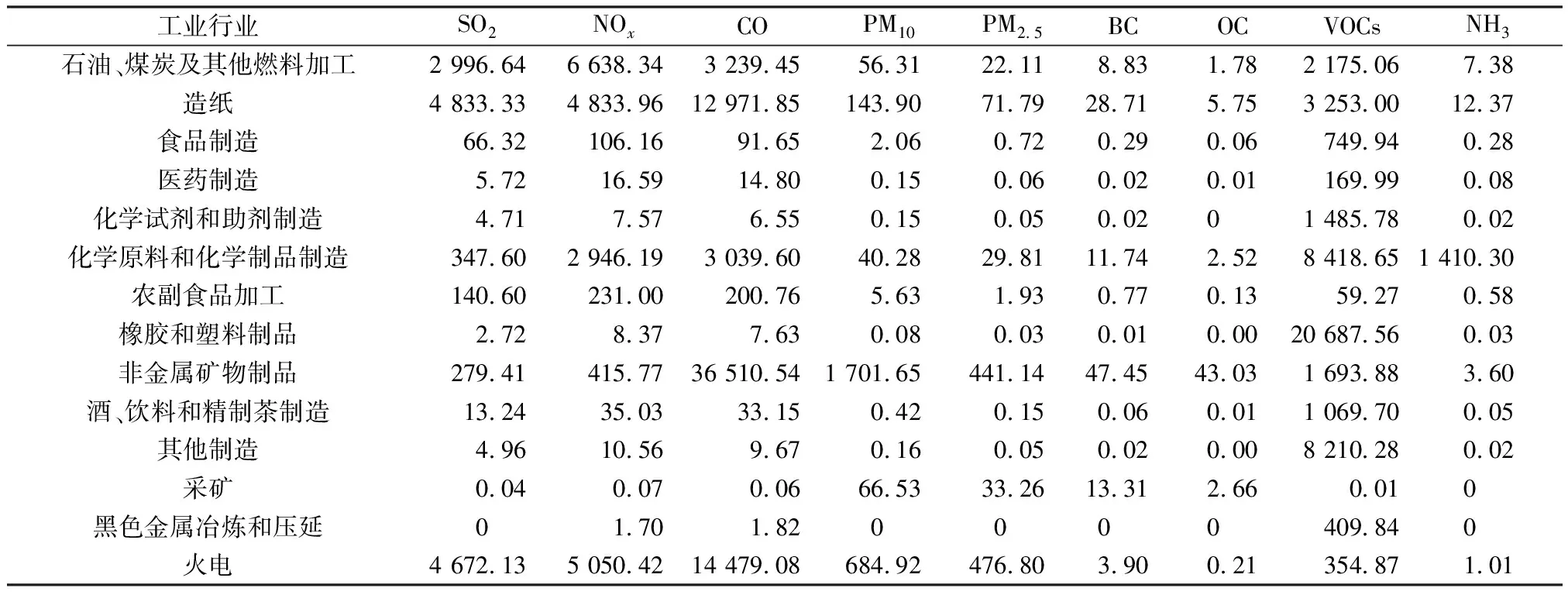

各工業行業排放情況如表3所示。SO2的主要排放來源為造紙和火電行業,兩者排放的SO2占工業排放總量的70%以上;NOx主要來自造紙,火電和石油、煤炭及其他燃料加工行業的排放,3者總分擔率達81.39%;CO以非金屬礦物制品行業的排放較為顯著,分擔率為51.71%;PM10主要排放源也為非金屬礦物制品行業,分擔率達62.97%;PM2.5則以火電與非金屬礦物制品行業排放為主,分擔率分別為44.23%和40.93%;VOCs的主要排放來源為橡膠和塑料制品行業,分擔率超過40%,而海南省化工行業生產量急劇下降[36],因此化學原料和化學制品制造行業VOCs排放量相對較低,分擔率僅為17.27%。

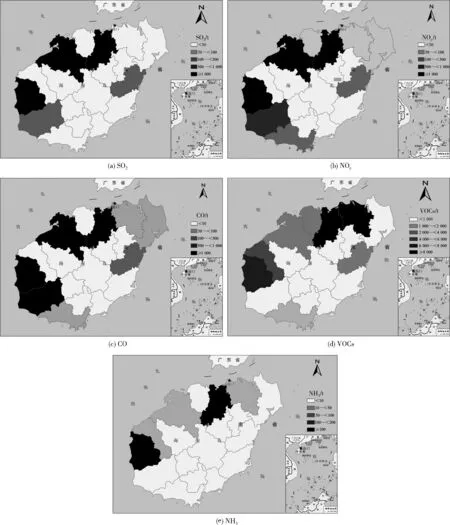

海南省各地區工業源主要大氣污染物排放分布見圖2和圖3。其中,儋州市和東方市整體規劃以建設工業園區、大力發展油氣開采和加工行業為主,火電,非金屬礦物制品,石油、煤炭及其他燃料加工以及橡膠和塑料制品行業分布相對集中,SO2、NOx、CO、PM10與PM2.5排放量較大;澄邁縣和海口市化學原料和化學制品、橡膠和塑料制品以及食品制造行業等分布相對集中,VOCs和NH3排放量較大。

表2 海南省2016年大氣污染物排放量

表3 工業源各行業污染物排放量

圖2 海南省各市(縣)氣態污染物排放情況Fig.2 Emissions of gaseous pollutants in cities (districts or counties) of Hainan Province

2.2 大氣環境影響分析

2.2.1 氣象場驗證

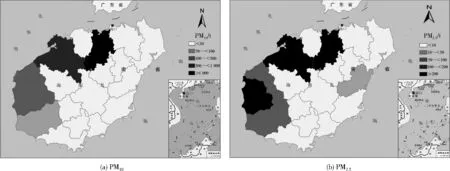

氣象場的驗證方法參考文獻[34],選取地面氣象監測站東方站(108.617°E,19.100°N)的氣象數據(氣溫、風速)作為模擬氣象場驗證資料,評估CALMET模塊模擬值與監測值的準確度。氣溫、風速的模擬值和監測值接近(見圖4),相關系數分別為0.82、0.81,擬合效果相對較好,此驗證結果與闞慧等[34]433的驗證結果相近。

2.2.2 大氣環境影響分析

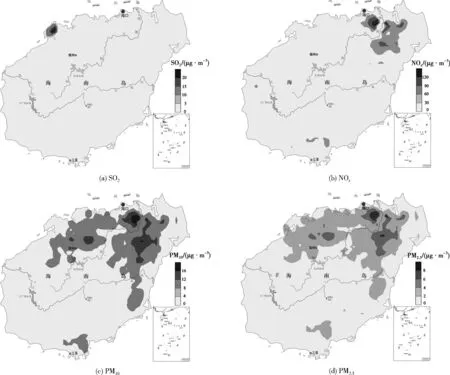

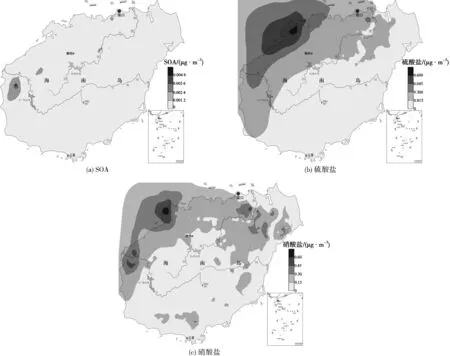

圖5展示了海南省SO2、NOx、PM10與PM2.5模擬年均濃度分布情況(由于火電行業的濃度貢獻較小[34]433-434,未將火電納入工業源分析),結果顯示,全省SO2年均質量濃度為0.56 μg/m3,濃度高值區域主要分布在儋州市的西部地區,但SO2年均質量濃度最高的城市為海口市(1.34 μg/m3);全省NOx年均質量濃度為9.58 μg/m3,濃度高值區集中在海口市及周邊地區,其中海口市NOx年均質量濃度最高,為32.8 μg/m3;全省PM10與PM2.5年均質量濃度分別為3.13、1.72 μg/m3,濃度高值區主要分布在海口市、儋州市中部、臨高縣西南部以及定安縣北部地區,PM10與PM2.5年均質量濃度最高的地區均為定安縣(分別為6.62、3.42 μg/m3)。二次污染物中,二次有機氣溶膠(SOA)、硫酸鹽、硝酸鹽均集中分布在西部地區,濃度最高的地區分別為臨高縣、儋州市和海口市(見圖6)。

圖3 海南省各市(縣)顆粒物排放情況Fig.3 Emissions of particulate matters in cities (districts or counties) of Hainan Province

圖4 氣象要素模擬值與監測值對比Fig.4 Comparison of simulated values of meteorological elements with monitored values

圖5 海南省SO2、NOx、PM10與PM2.5模擬年均質量濃度分布Fig.5 The distribution of annual average simulation concentrations of SO2,NOx,PM10 and PM2.5 in Hainan Province

PM2.5濃度貢獻中,一次排放的PM2.5及二次轉化的SOA、硫酸鹽、硝酸鹽貢獻率分別為79.27%、0.59%、2.48%、17.66%。海南省工業化程度較低,能源消耗量遠低于其他省份,因此二次無機鹽濃度較其他沿海城市低。從一次排放和二次轉化的污染物在PM2.5濃度中貢獻率可看出,一次排放的PM2.5是海南省PM2.5的主要貢獻源,其次二次無機氣溶膠(硫酸鹽、硝酸鹽)貢獻遠高于SOA,因此需加大對硫酸鹽、硝酸鹽等污染前體物的控制。受中部高四周低地形及區域傳輸的影響,海南省污染物地區濃度貢獻與地區排放量分布不一致。

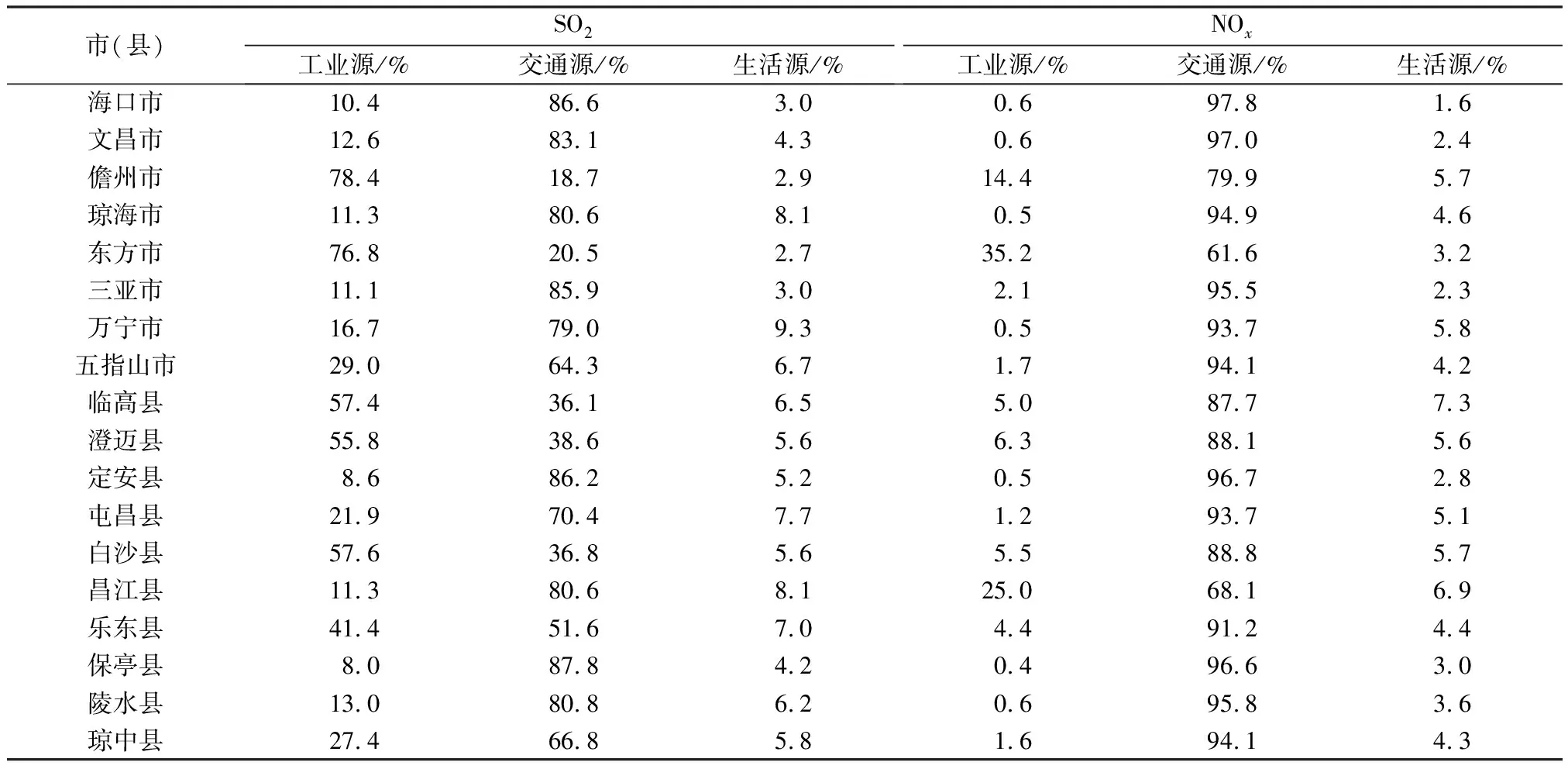

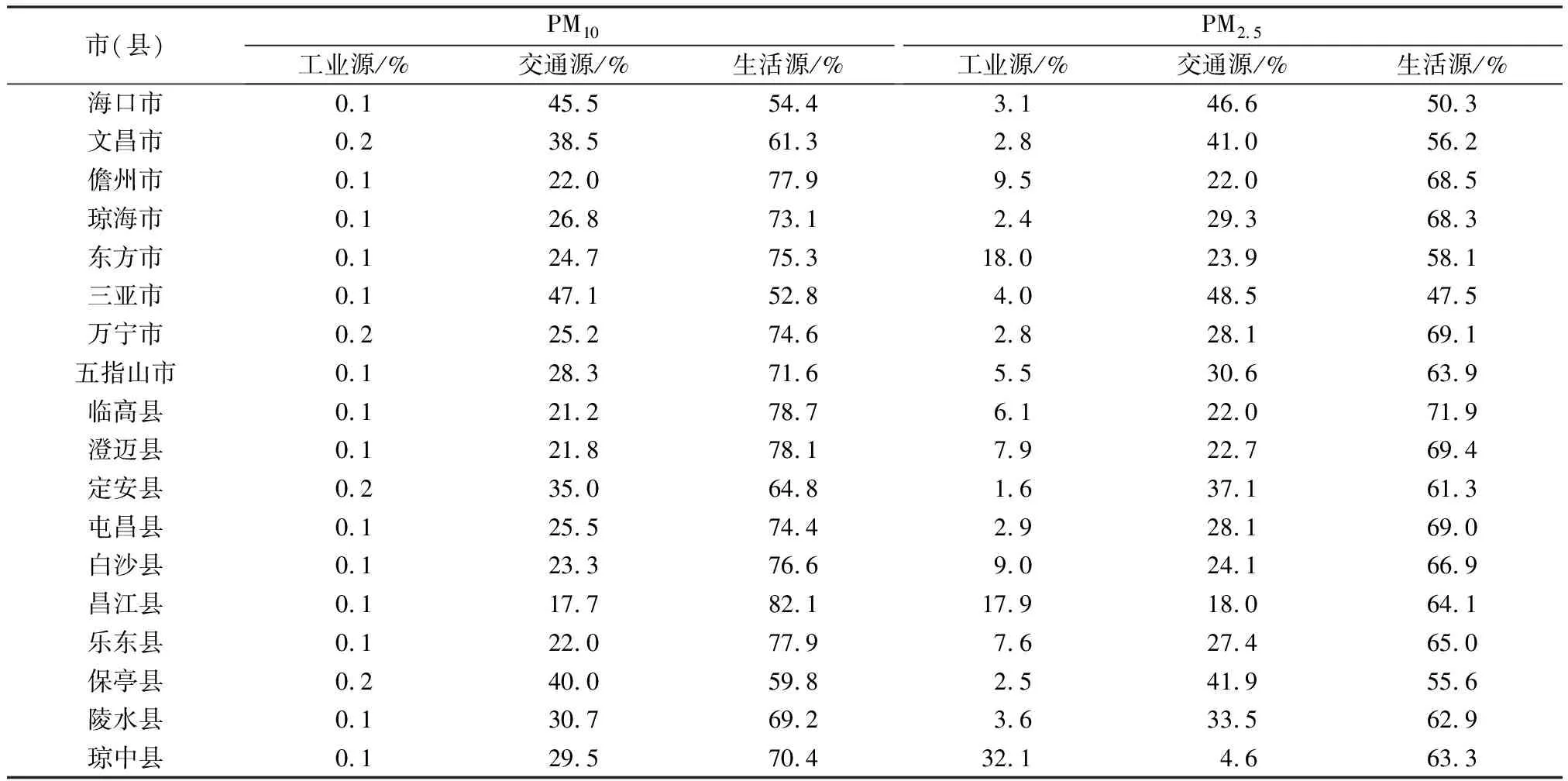

各地區主要污染物的污染濃度貢獻情況如表4和表5所示。SO2濃度以交通源和工業源貢獻為主,且交通源>工業源,在海口市、儋州市和東方市等地區兩者貢獻率總和均在95%以上。NOx濃度在各地區均以交通源貢獻最為突出,其次為生活源、工業源,尤以海口市交通源貢獻最為明顯,貢獻率達97.8%。PM10與PM2.5濃度均以生活源貢獻最為突出,其次為交通源、工業源,其中昌江縣生活源對當地PM10濃度貢獻率最高,為82.1%;臨高縣生活源對當地PM2.5濃度貢獻率最高,達71.9%。可見,海南省作為旅游城市,機動車流動量大,造成交通源對全省污染物濃度貢獻突出,值得關注的是工業源雖然對顆粒物濃度貢獻率較低,但對PM2.5濃度的貢獻率遠超過PM10,因此工業行業仍需加強PM2.5治理。

2.2.3 不確定性分析

本研究存在的不確定性主要如下:(1)清單中工業源活動水平數據中可能有一定數量的企業未納入統計;(2)研究僅限考慮海南省人為源及本地污染物排放狀況,未考慮天然源、外地傳輸等對污染物濃度的影響,因此可能會造成模擬濃度貢獻的差異[37];(3)模型模擬本身存在一定的誤差。

圖6 海南省二次污染物模擬年均質量濃度分布Fig.6 The distribution of annual average simulation concentrations of secondary pollutants in Hainan Province

表4 海南省各市(縣)SO2與NOx模擬貢獻率

表5 海南省各市(縣)顆粒物模擬貢獻率

3 結論與建議

(1) 2016年海南省大氣污染物排放清單中SO2、NOx、CO、PM2.5、PM10、BC、OC、VOCs、NH3年排放量分別為1.50×104、5.10×104、4.56×105、2.34×104、2.10×104、3.50×103、1.20×104、4.96×104、6.50×104t。工業源SO2、VOCs分擔率較高,分別為89.33%和98.58%。儋州市和東方市SO2、NOx、CO、PM10與PM2.5排放量較大;澄邁縣和海口市VOCs和NH3排放量較大。

(2) 排放量與排放濃度分布不一致。定安縣在各項污染物排放量均較小,但受中部高四周低地形、海陸風等氣象條件及區域傳輸等的影響,顆粒物濃度全省最高,因此各地需加強區域聯防聯控,強化空氣質量保障體系。

(3) 海南省SO2濃度貢獻為交通源>工業源>生活源,NOx濃度貢獻為交通源>生活源>工業源,顆粒物的濃度貢獻為生活源>交通源>工業源,總體來說工業源對海南省顆粒物平均濃度貢獻相對較小,但在顆粒物中對PM2.5的貢獻不容小視,宜發展低污染低耗能的新型工業以降低空氣質量惡化的風險。