廣州市海珠廣場綠地提升改造

葉勁楓 路秉翰 譚廣文

近年來,我國經濟得到飛速發展,城市化進程明顯加快。隨著“城市森林”“低碳環保”等新概念的深入人心,人們對居住環境的要求也在顯著提高,對改善人居環境的生態園林建設的需求在不斷增加[1~2]。

老城區兼具生態、文化、景觀等多種功能,是城市的歷史記憶和文脈的集結地[3]。對老城區中心廣場景觀進行改造,可以重新激發城市的活力和吸引力,推動經濟、社會的健康平穩發展[4~6]。作為廣州市老城區越秀區的主要廣場之一,海珠廣場建成于1954年,并于1958年進行改建,形成視線通透、道路寬闊、建筑雄偉的廣場景觀[7~8]。而今,海珠廣場的原有景觀風格已不能適應現代市民的審美需求,加上后期管養者對原有設計景觀效果把控不準,多年以來管養經費投入力度不大,海珠廣場的設施和景觀狀況已不能很好滿足大眾需求。

2019年,為慶祝中華人民共和國成立和廣州解放70周年,廣州市政府決定對海珠廣場景觀進行升級改造,讓經歷眾多中國重大歷史事件的“見證者”煥發新活力,并激發周邊老城區發展的新動力。本文以廣州市越秀區海珠廣場景觀綠化提升改造為例,分析老城區中心廣場綠化改造的原則和措施,旨在為老城區綠地景觀提升提供借鑒和參考。

1 海珠廣場改造前現狀

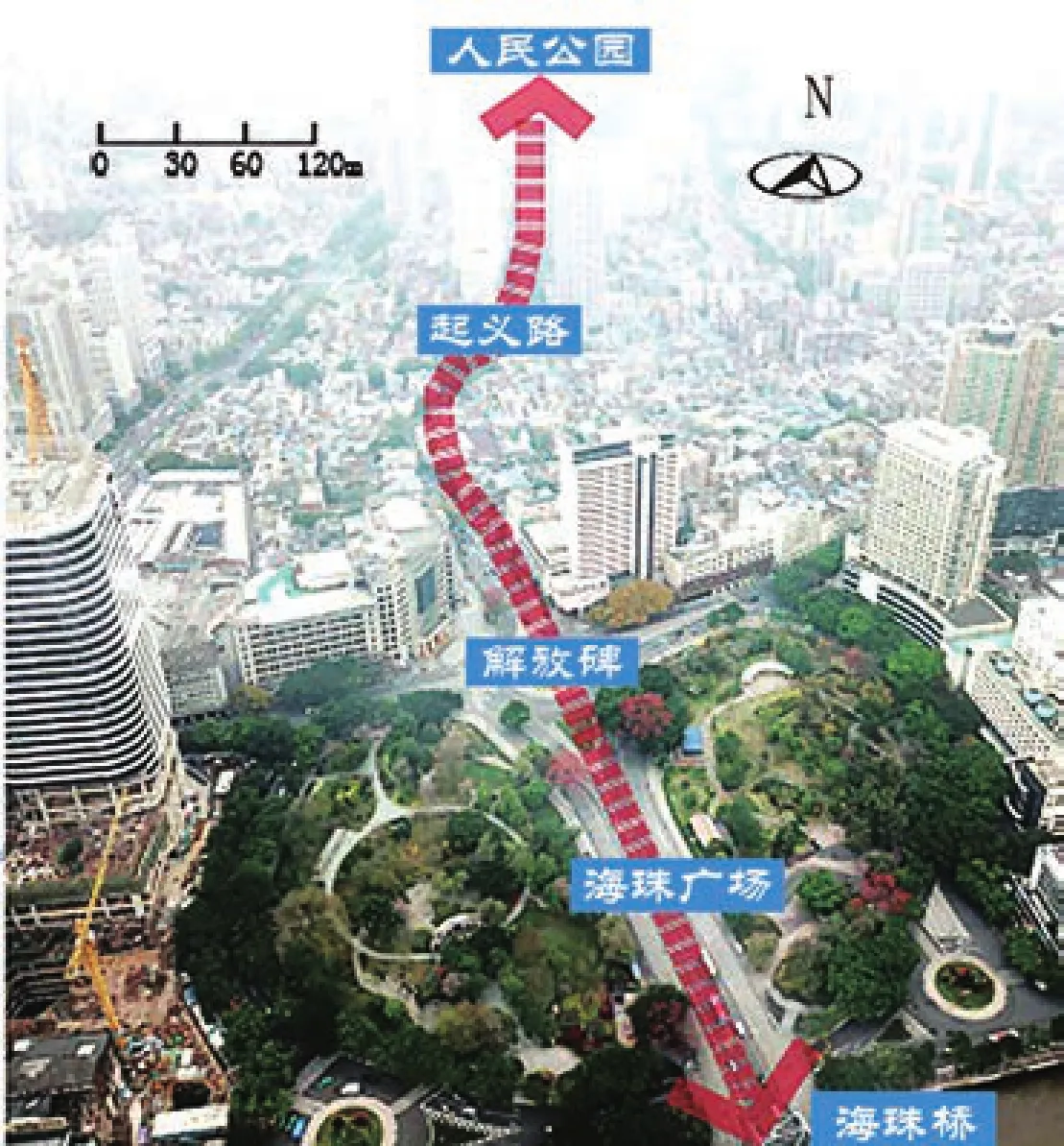

海珠廣場位于廣州市越秀區中心軸線與濱江景觀帶的交點,總面積約3 000 m2,北面為廣州解放紀念雕像,周邊交通便利,生活配套設施齊全,是廣州重要的濱江廣場(圖1)。通過實地踏查和調研分析,發現其現狀綠地建設整體水平不高,綠化質量偏低;園建、鋪裝陳舊,存在安全隱患;整體布局缺少完善的系統規劃。因此,海珠廣場亟需進行景觀改造。

圖1 改造前的海珠廣場及周邊環境

表1 海珠廣場現狀主要植物種類

1.1 綠化景觀無序

海珠廣場現狀綠量充足,種植喬木20余種,灌木10余種(表1),綠化覆蓋率高達75%。由于樹木密集,局部空間郁閉度過高,下層植物生長受到抑制,病蟲害多發。部分原有樹木來源于歷次周邊環境改造淘汰出來的樹種,質量參差不齊。此外,喬木、灌木、草本配置缺乏層次感,灌木、地被色彩單一,多為綠色,缺乏亮點。

1.2 場內空間封閉

海珠廣場內生長有700余株喬木,長期缺乏樹冠體量控制和修剪整形。喬木種類以美麗異木棉、鳳凰木、洋紫荊、黃花風鈴木、小葉欖仁、榕樹等為主,種植過密,特別是小喬木如洋紫荊等。郁閉的喬木與廣場周圍建筑物共同遮蔽場地,游人站在廣場中,猶如置身叢林,很難展望整個廣場廣闊雄偉的面貌,而且這種半封閉式的空間容易成為事故隱患。

1.3 園路鋪裝失修

廣場現存硬質場地基本使用不透水鋪裝,周邊土壤經反復夯實硬化,也幾乎喪失透水性能,導致地表徑流增大;現狀綠地稍高于路面,雨水不能充分下滲,故在暴雨季節易造成積水、土壤流出污染路面等問題,不符合當前提倡的海綿城市建設要求。此外,廣場園路部分鋪裝破損嚴重,不僅影響廣場形象,也存在較大安全隱患。

2 改造原則

老城區中心廣場景觀改造可以激發廣州的城市吸引力和活力,并展現廣州的歷史文化底蘊。改造從老城區廣場景觀序列、空間開放性、基礎設施保障的角度切入,結合SWOT模型(態勢分析法),對工程的內部因素(優勢、劣勢)和外部因素(機遇、挑戰)進行全面分析,形成本次改造原則[9],從而發揮項目現場優勢,抓住政策機遇。

2.1 挖掘文化內涵

立有廣州解放紀念碑的海珠廣場見證了解放前海珠橋的被炸與解放后的重修,是1949年中國人民解放軍解放廣州入城儀式經過的一個重要地點,為廣州舊中軸的起點、廣州歷史脊梁的重要組成部分,周邊有中山紀念堂、沙面建筑群、永慶坊等歷史古跡。基于“紅色”文化、嶺南景觀文化、古城文化等彰顯地域特征的文化要素,秉承“老城區,新活力”的理念,結合海珠廣場優越的地理位置,形成“珠海丹心、海珠風月”的形象定位,打造具有越秀區自身特色的城市中心廣場景觀,助力地域文化的保護和傳承,彰顯老城區的文化魅力。

2.2 改善人居環境

從市民對景觀和生活環境的訴求出發,恢復海珠廣場市民休閑觀光、城市活動舉辦的綜合性功能。以改善人居環境為目標,根據市民活動特點進行合理的空間組織和功能分區,形成動靜結合、有良好疏密節奏的空間,滿足各類活動需求,建立地域廣場的特色形象,提升整體競爭力。

2.3 促進生態可持續

老城區中心廣場的綠化是城市環境的凈化器,直接影響著城市人居生態環境[3]。通過對老城區中心廣場景觀品質提升,形成層次豐富、種類多樣的植物群落景觀,打造“精品、生態、可持續”的城市綠地廣場。

3 改造措施

海珠廣場及周邊景觀綠化工程開工于2019年7月,竣工于2019年9月30日,通過對現狀苗木的梳理,結合海珠廣場特有的歷史文化底蘊與地域特色,力求以低影響、低開發的理念,打造出舒朗通透的濱河廣場景觀。

3.1 恢復原有景觀空間格局

起義路與海珠橋之間的廣州解放紀念雕塑是整個海珠廣場的中心焦點,是“珠海丹心”中的“丹心”。改造前,海珠廣場與雕塑被道路和密閉的樹林所隔離,難以形成視線關聯。同時,市政道路的人行道與公園內部環路連通性不強,人流動線不流暢(圖2)。基于此,結合東西廣場現有的地鐵、小廣場等出入口,以雕塑為中心,打通4條景觀廊道,既建立廣場與雕塑之間的視覺聯系,又打開封閉的城市綠島,建成開放通透型的廣場綠地,使海珠廣場和周邊建筑物、雕塑等景觀互為聯系(圖3)。

結合總體布局以及功能分區,重新規劃后的海珠廣場景觀結構可歸納為:1)“一帶”—以“起義路—海珠廣場—海珠橋”為軸,結合兩側的綠化形成“拾遺廣場帶”;2)“一核”—以廣州解放紀念雕塑為視覺核心和精神核心;3)“四軸”—打通廣場與雕塑聯系的4條景觀軸。

3.2 釋放林下空間

海珠廣場不宜栽植過多林木使景觀郁閉[10]。改造以海珠廣場原有的綠化為基礎,在保證綠地率的前提下進行抽疏,保留部分原有大規格喬木,結合園道打開原本封閉的城市綠島,形成開放通透型的廣場綠地,打造“草地+大喬木+繽紛花境”的城市廣場景觀(圖4),再現疏林草地、花海盛放的歷史風貌。

3.3 構建樹林花地

此次景觀綠化提升為“老廣場”融入年輕的元素。以越秀歷史人文底蘊為依托,結合花境、花藝等方式,融入嶺南園林的造景藝術手法,打造“江城相迎,花開盛世”的景觀。在尊重原有綠地空間基礎上,結合現狀園路布置花境,營造簡潔流動的韻律動感美與自然活潑的空間群落美,形成韻律感極強的園林花卉景觀。在重點區域,通過喬木、灌木和草本搭配組合,形成高低錯落的層次感,借助多彩多樣的植物種類搭配獨特的園區景觀(圖5)。同時,結合海珠廣場及周邊區域的“紅色”文化背景,以“英雄花”木棉構成空間骨架及場地背景,結合“吹號前進”小品,打造“紅色”主題的花境來裝點廣場,歡慶祖國70周年華誕。

圖2 改造前景觀總體布局

圖3 改造后景觀總體布局

圖4 改造后的喬木空間

圖5 改造后的花境景觀

圖6 透水混凝土鋪裝

3.4 應用海綿城市建設技術

為響應廣州海綿城市建設,有效推進“城市雙修”落地,認真貫徹執行《廣州市海綿城市規劃建設管理暫行辦法》[10],將相關理念、技術融入設計與施工中,以提升城市綠地的雨水消納能力。

為解決道路存在的雨水難以下滲,周邊綠化土壤流出導致路面污損、積水等問題,在4條景觀軸線交匯處“五角星”鋪裝的五星廣場及園路應用200 m2透水混凝土材料,使雨水下滲率達150 mm/h;通過沿園路設置碎石排水溝,減少垃圾、雨污等進入排水溝槽,有助于雨水的過濾、儲存及回用;在廣場軸線、草地等設置下凹式綠地,不僅顯著增加雨水滯留空間,提升雨水徑流下滲速度,降低雨洪時期廣場區域內澇產生的損失,同時下凹綠地下的集水系統也能夠過濾、收集、存儲雨水并回用。由此有效地控制廣場內雨水徑流,提升其雨水消納能力(圖6)。

4 結語

老城區見證了城市發展的歷程,反映該地區的傳統風貌和民俗特色[10]。老城區的中心廣場建設更應該兼具地域性、生態性,凸顯城市的文化底蘊。海珠廣場改造提升后,將成為景觀形象鮮明、游賞魅力獨特、藝術水平突出的越秀“新名片”,為周邊老城區帶來新的活力和發展。