淺談如何通過三個層次來引導初中生深入閱讀紀實類作品

徐艷偉

整本書閱讀是當前語文教學的熱點,閱讀的有效指導是語文教師的難題。紀實作品是記錄人與事真實情況的作品,屬于新聞報道性作品,如《紅星照耀中國》《長征》《飛向太空港》等。如何讓學生讀好此類作品?如何引導學生讀得更深入、更透徹?在閱讀《紅星照耀中國》的教學實踐中,引導學生從“新聞”“文學”“歷史”三個層次進行閱讀,收到了不錯的效果,也為學生今后自主閱讀紀實類作品奠定堅實的基礎。

一、新聞:了解事實真相,感受求實精神

紀實類文學作品,是一種迅速反映客觀真實的現實生活的文學樣式,屬于新聞作品。它以真人真事為基礎,通過采訪交流的方式來記錄被采訪者的真實事跡。紀實類作品是用“事實”來說話,“真實性”是紀實類作品最具閃光、最可貴的特性。紀實類名著中的“紀實”,或是記錄歷史、或是敘寫現實,其內容必須是真實的,不能憑空虛構。課標中明確指出“學習科學的思想方法,逐步養成實事求是、崇尚真知的科學態度”,因此讓學生了解事實真相、感受作者的求實精神,是閱讀紀實類名著的基本目標。采訪路線表格、檔案袋、采訪提綱是可以達到這一基本目標的方法。

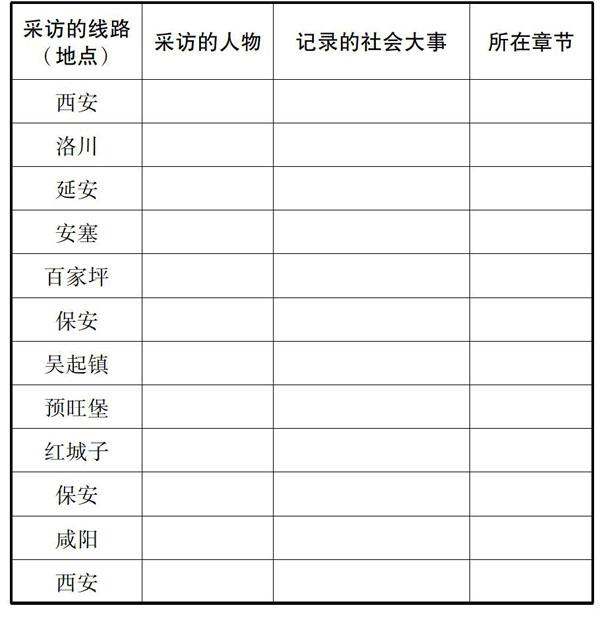

(一)采訪路線表格

《紅星照耀中國》又名《西行漫記》,真實記錄了斯諾自1936年6月至10月在我國西北革命根據地進行實地采訪的所見所聞。作者通過與中國共產黨地領導人毛澤東、周恩來、朱德、劉志丹、賀龍、彭德懷等以及廣大紅軍戰士、農民、工人、知識分子的接觸交往,了解了革命根據地政治、軍事、經濟、文化、生活各方面的真實情況。它是一部具有新聞報道性的作品,真實是它暢銷不衰、富有魅力的首要和基本要素。教師可以讓學生邊讀邊制作“采訪路線表格”,標注斯諾西行的主要地點、采訪的主要人物、記錄的社會大事以及所在的章節等。用路線表格的形式記錄下來對整本書的閱讀情況,學生不僅對整本書的內容脈絡做了梳理,并且也整體把握到作者采訪記錄了哪些人物和社會大事。

通過制作采訪路線表格,學生學會了篩選信息,了解采訪的基本內容,從整體上把握了《紅星照耀中國》中采訪的人物和記錄的社會大事等新聞事實。制作采訪路線表格,不僅能激發學生的閱讀興趣,有利于整本書的閱讀,還能促使學生養成閱讀紀實作品把握作者采訪脈絡的習慣,學習斯諾作為新聞記者的敬業精神和探求真理的可貴勇氣。

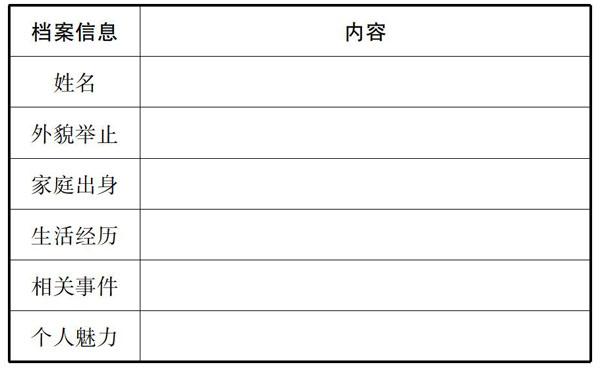

(二)人物檔案袋

《紅星照耀中國》中采訪的人物較多,容量較大。僅主要介紹的人物就有毛澤東、周恩來、朱德、劉志丹、賀龍、彭德懷等;同時作者又對每個人物的采訪過程、采訪結果進行了細致深刻的記述。我們可以讓學生根據人物進行閱讀,用人物檔案袋的形式概括出該人物的主要信息,從而了解該人物的基本情況。概括時,首先確定“主角”,然后通過閱讀提取關鍵信息。如:

制作人物檔案袋,旨在使學生學會概括信息,了解人物的基本情況,從整體上把握作者采訪的人物是怎樣走上革命之路等。當然,除了制作人物檔案袋外,還可對人物的某種性格特點制作更為詳盡的檔案袋。制作檔案袋,不僅能讓學生了解到斯諾采訪了什么人,他們在什么時間、什么地域做了些什么,還能讓同學們學習到通過多樣化的人物描寫、獨特細節以及人物自述來凸顯真實性的紀實筆法,使其進一步感受到新聞的求實精神。

(三)采訪提綱

新聞的生命在于真實。作為新聞工作者,斯諾并沒有迷信當時的各種謠言,而是選擇對蘇區進行實際的調查采訪。《紅星照耀中國》在敘述人物經歷的時候,有相當大的篇幅是用直接引語的方式進行的,這在最大程度上保證了人物及其事件的真實性。運用直接引語,能夠讓讀者跟隨記者的提問體會到當時的實際場景和人物的真切感受。根據這一點,可以讓學有余力的同學學寫“采訪提綱”。“采訪提綱”是基于教材的單元設計,教材的第一單元“新聞專題”設計任務采訪,學生之前對采訪提綱的擬寫存在很多困難,而《紅星照耀中國》恰是斯諾在采訪后寫成的紀實作品。讓部分學生在制作“人物檔案袋”的基礎上,選擇感興趣的人物,根據書中人物的直接引語,反推斯諾在采訪人物時提前擬寫過哪些問題,以此來學習寫采訪提綱。

學寫采訪提綱,可以促使學生集中閱讀,在了解人物及相關事件的同時,感受到《紅星照耀中國》這部紀實作品的真實性,同時深入思考人物為什么說這些話,進一步感受到斯諾作為新聞記者的獨立性和求實精神。

從新聞的層面閱讀紀實文學,主要是為了讓學生更好地了解紀實類名著的事實真相,感受紀實類名著的真實精神。學生通過制作采訪路線表格、檔案袋、采訪提綱等形式來閱讀紀實類名著,得到的可能就是紀實類名著的“主干”和“精髓”了,如主要的采訪人物、主要的事件、采訪過程、求實精神等,這樣可以更好地理解作者的寫作意圖和藝術匠心。

二、文學:品味語言特色,感受人文底蘊

斯諾的《紅星照耀中國》出版后的幾十年間,始終是許多國家的暢銷書。這不僅因為它作為“獨家新聞”的轟動效應,也因為它高度的文學藝術價值。《紅星照耀中國》的文學語言和創作手法都堪稱同類作品的典范,其人物刻畫、環境描寫和敘事角度都融會貫通,完美地結合在一起,最終形成它獨特的文學魅力。因此,讓學生在了解新聞的真實性特點、感受作者求實探究精神的基礎上,品味作者的語言特色,感受其文學底蘊和人文關懷理應成為紀實類名著閱讀的重要目標。基于此,我們可以通過比一比、連一連、議一議等方式讓學生深入感受紀實類名著的文學魅力。

(一)比一比,品味語言,培養語感

斯諾有極強的駕馭文字的能力。斯諾在書中用細膩的筆觸寫到了幾乎所有的紅軍將領。同時他用簡潔有力的語言明白清晰地敘述事情,用生動形象的筆調藝術性地描繪場景,文字中夾帶著西方記者特有的幽默。如何感受《紅星照耀中國》高超的語言藝術?“比一比”是不錯的方法。“比一比”是指比較閱讀內容相同、表達不同的兩段文字,從而感受作者獨特的語言風格。

如以下為兩組“比一比”的內容,第一組均為評價朱德的文字,第二組均為描寫飛奪瀘定橋的過程。

(1)這是一個大膽無畏和大公無私的故事,一個無比勇敢和智慧的故事,一個難以相信的苦難的故事,一個為著忠于一個為民族的自由解放而斗爭的偉大主義而丟棄個人享受、財富和地位的故事。當這一時期的歷史完全被寫下來的時候,上述這個簡單的自傳將長上血肉,我們就可以看到這部歷史的新的一頁上涌現出一個人物——少數真正的時代偉人之一。

——《紅星照耀中國·關于朱德》

朱總司令大膽無畏、大公無私、無比勇敢、經歷很多苦難但仍然忠于民族,甚至放棄了個人享受,財富和地位,他是一個偉大的人。

——筆者

(2)瀘定橋建橋已有數幾百年的歷史,同華西急流深河上的所有橋梁一樣都是用鐵索修成的。一共有十六條長達一百多碼的粗大鐵索橫跨在河上,鐵索兩端埋在石塊砌成的橋頭堡下面,用水泥封住。鐵索上面鋪了厚木板做橋面,但是當紅軍來到達時,他們發現已有一半的木板被撬走了,在他們面前到河流中心之間只有空鐵索。……反正誰會想到紅軍會在沒有橋板的鐵索上過橋呢,那不是發瘋了嗎?但是紅軍就是這樣做的。

……

四川軍隊大概從來沒有見過這樣的戰士——這些人當兵不只是為了有個飯碗,這些青年為了勝利而敢于送命。他們是人,是瘋人,還是神?迷信的四川軍隊這樣嘀咕。

——《紅星照耀中國·大渡河英雄》

飛奪瀘定橋,是中國工農紅軍長征中的一場重要戰役,發生于1935年5月29日。中央紅軍部隊在四川省中西部強渡大渡河成功,沿大渡河東岸北上,主力由安順場沿大渡河右岸北上,紅四團官兵在天下大雨的情況下,在崎嶇陡峭的山路上跑步前進,一晝夜奔襲竟達240里,終于在5月29日凌晨6時許按時到達瀘定橋西岸。第2連連長和22名突擊隊員沿著槍林彈雨和火墻密布的鐵索踩著鐵鏈奪下橋頭,并與東岸部隊合圍占領了瀘定橋。

——百度百科·飛奪瀘定橋

學生對作品語言特色的感知,無論是“嚴謹”,還是“生動”“幽默”,往往都是膚淺的、概念化的。通過“比一比”的方式進行對比,分析出紀實類文本的語言特色,能夠幫助學生具體深入地理解作品的語言風格。

第一組中,修改后的文字雖然也能真實準確地概括出朱總司令的偉大,但缺少感染力。而斯諾的文字運用比喻手法,把朱總司令的一生化作一個個的故事,同時還用了排比手法,寫出了朱總司令許許多多的優秀品質, 用議論和抒情的表達方式,預言朱總司令的優秀品質和偉大精神一定會被歷史銘記,直接抒發了對朱總司令高度的贊揚,讓我們強烈地感受到他對朱總司令的由衷的敬佩和贊揚。第二組中,斯諾將戰士們的心理活動用十分激昂的手法進行描寫,以表達紅軍戰士對勝利的渴望,奪橋的情節描寫中用了一連串動詞,顯示出戰斗異常激烈。奪橋成功后的那段描寫,作者采用了比較幽默的寫法,以此來體現紅軍士兵們的無比開心,渲染出將士們勝利后的高昂情緒,讀起來畫面感極強。通過“比一比”,學生清晰地感受到評價人物的感染力和生動的畫面,靠的是斯諾精煉生動的文筆。此外,學生通過對比品味語言,不僅領略到個性鮮明的傳奇式的人物,驚心動魄的戰斗場面等,還增強了語言的敏感度,有助于形成良好的語感。

(二)連一連,豐富知識,加深理解

閱讀時,可對作者的評價及相關知識進行適當的拓展閱讀,將評價與具體內容連起來,挖掘出作者敘述描繪的用意,從而加深對文本的理解。

如斯諾研究專家尹均生教授所言,善于表現人物的外貌、心理、個性,是《紅星照耀中國》最重要的特征之一。老師可以追問:“書中是怎樣描寫人物的外貌、心理的,人物的個性又是怎樣表現出來的?”同學們根據這段評價和老師的追問,可對書中描寫的人物進行梳理和分析,在這個過程中,同學們加深了對人物的理解,同時也意識到斯諾在描寫人物時,盡力撲捉人物的特點,使人物活靈活現地展現在讀者面前。

再如斯諾寫毛澤東的外貌“他是個面容瘦削、看上去很像林肯的人物,個子高出一般的中國人,背有些駝,一頭濃密的黑發留得很長,雙眼炯炯有神,鼻梁很高,顴骨突出。”學生問:“為什么斯諾覺得毛澤東很像林肯?”老師可讓學生課下查找相關的資料,課上交流時學生是這樣說的:

亞伯拉罕·林肯是黑人奴隸制的廢除者,第十六任美國總統,被公認為美國歷史上最偉大的三位總統之一。斯諾對毛澤東的第一印象是他的外形和氣度像極了美國人心目中偉大的總統——林肯,這樣的描寫讓我一下明白了這本書在西方社會引起極大反響的原因,斯諾實在是個跨文化傳播的高手,他用西方耳熟能詳的人物和概念表達準確的信息和思想。

對相關知識的的了解可以讓學生更深刻理解斯諾的文學底蘊和人文情懷。通過“連一連”的手法,讓學生更深入地閱讀整本書,并將相關的知識進行聯系,不僅豐富了學生的積累,更使學生深刻理解作者的語言風格和人文情懷。

三、歷史:擴大閱讀半徑,深化思維品質

紀實作品是“反映現實生活或歷史中的真實人物與真實事件的文學作品”。斯諾在《紅星照耀中國》1968年修訂版自序中談到過他對“紅色中國”漫長報道背后的歷史特質的認識;“如果說這段報道比大多數新聞文章更為有用的話,那就在于它不僅僅是搶報轉瞬即逝的新聞,而且它同樣報道了許多歷久彌新的歷史事實。”因此,閱讀時可以通過知人論世、聯讀比較等方式,了解作者自身對中國當時現狀的認識,從而深化思維品質。

(一)知人論世,讀出廣度和深度

“知人論世”是指在閱讀紀實類名著時,探究作者的生平和為人,了解作者

所生活的環境和時代,從而真正讀出紀實類作品的深度和廣度,感受作者的精神。

1905年,埃德加·斯諾出生于美國密蘇里州堪薩斯城,他大學畢業后開始從事新聞工作。1928年,他坐船來到了中國上海。他剛到中國時擔任《密勒氏評論報》的助理編輯。當時的中國大革命陷入低潮,百姓生活艱難,他以記者的敏感,用自己的眼睛和鏡頭觀察記錄中國。他見證了中國在這段時間發生的很多重大歷史事件,漸漸轉變了對中國的認識,并對中國的很多問題產生了濃厚的興趣。在1933年至1935年,斯諾在北平的燕京大學新聞系擔任教職,同時學習了中國語文。在上海和北平的歲月里,斯諾也與中國許多知名人士建立了深厚的個人友誼。1936年6月,在宋慶齡的幫助下斯諾冒著生命危險,長途跋涉進入陜甘寧邊區,他帶著對紅軍和革命政權的許多疑問,想要“揭秘”所謂“赤匪”的真相。他是第一個在陜甘寧邊區進行采訪的西方記者。事實吹散了斯諾心中的疑團,真相征服了這位執著的記者,他為英美報紙寫了一系列的通訊報道,轟動一時,后來結集出版,就是《紅星照耀中國》(原中譯本名為《西行漫記》)。1972年2月15日,斯諾在瑞士日內瓦去世,他在遺囑中寫道:“我熱愛中國,希望死后的一部分的我仍象生前一樣能留在中國。”從遺囑中可以看出,斯諾熱愛他曾經在那里度過了青春歲月、奉獻了激情和努力的中國。

通過了解斯諾生平及其在中國的經歷,學生把握到《紅星照耀中國》不僅僅是一本報道共產黨和紅軍真實情況的紀實類作品,更是一部展現斯諾對當時的中國現狀的深入思考及情感傾向的一部作品。斯諾沒有被當時國民黨政府主導的內外輿論所左右,而是以自己的觀察與思考作為談論中國的基礎,這也是《紅星照耀中國》在當時激起西方國家對蘇區關注熱潮的原因。學生也可以從斯諾身上得到某些啟示,如要有職業素養與人文情懷,有直面真實的勇氣擔當,還要拓展視野,解文化的多樣性等。

通過知人論世的方法,學生對紀實類名著的理解不再局限于報道的人物和事件的了解,而是讀出紀實類名著的廣度和深度。

(二)聯讀比較,汲取營養和力量

聯讀比較是指在閱讀紀實類名著時,同時閱讀與該作品主題、內容、思想相同的作品,從而引導學生更深入理解閱讀經典名著的意義,從中汲取精神營養和力量。

《紅星照耀中國》意義非凡,對研究中國“紅色革命”以及紅軍領導人的革命經歷提供了非常有力的實據。在整本書閱讀教學時,可以利用影視資源給學生提供一些相關的歷史資料和歷史背景的介紹,也可以和八年級的歷史課中的“新民主主義革命”和“中華民族的抗日戰爭”內容進行聯讀,讓學生對作品相關的歷史背景有一定的了解,有利于學生對作品的理解。

《紅星照耀中國》中有一個章節報道“長征”,斯諾對長征表達了欽佩之情,斷言長征實際上是一場戰略撤退,稱贊長征是一部英雄史詩,是現代史上的無與倫比的一次遠征。長征雖已過去80多年,我們重提“長征精神”,但由于年代久遠,很多學生對此不理解。因此在整本書閱讀教學時,可以讓學生課下去瀏覽王樹增的《長征》、陳云的《中國共產黨人的第一個長征報告》等相關的書籍,在課堂上補充了毛澤東的詩詞《憶秦娥·婁山關》《七律·長征》和習近平主席在紀念長征八十周年的一些講話內容,如“歷史是不斷向前的,要達到理想的彼岸,就要沿著我們確定的道路不斷前進。每一代人有每一代人的長征路,每一代人都要走好自己的長征路”“不論我們的事業發展到哪一步,不論我們取得了多大成就,我們都要大力弘揚偉大長征精神,在新的長征路上繼續奮勇前進”等,讓學生感受到中國共產黨人的理想信念與胸襟氣度,學習他們身上自信、樂觀、勇敢、奉獻的精神。在整本書閱讀過程中引入聯讀材料,了解在戰爭年代中國共產黨人和紅軍為國家和民族的命運所做的不懈努力,從閱讀中學會思考,獲得啟迪,汲取精神營養和力量,更加自信地投入到學習、生活中去。

優秀的紀實類名著,是紀實,但也有立場態度,有作者的關懷與選擇。通過聯讀比較,學生理解了閱讀經典的意義。這種閱讀方法,有效地擴大了學生的閱讀半徑,從歷史中汲取精神營養和力量。同時在當今信息爆炸的時代,讓學生學會觀察、思考和選擇,這也是非常必要的。

總之,從新聞、文學、歷史這三個層次閱讀,可以把紀實類名著讀得更細致、更深入,因為知識的學習不僅僅來自閱讀內容,更是來自加工、思考,以及學習者的鞏固、轉化和內化信息,它在學生閱讀興趣的激發、學習能力的培養、知識背景的拓展、文化底蘊的深厚等方面起著不可忽視的重要作用。

責任編輯 邱麗