經鼻高流量氧療與無創呼吸機治療I型呼衰患者臨床療效比較

謝巧

【摘要】

目的:比較經鼻高流量氧療與無創呼吸機治療I型呼衰患者臨床療效及護理觀察。方法:選取2017年7月-2019年8月期間至我院急診治療的輕中度I型呼衰患者98例隨機分為對照組及觀察組,其中對照組(49例)接受無創呼吸機治療,觀察組(49例)接受經鼻高流量氧療,評價治療前和治療后2h臨床效果及血氣指標改善情況、患者舒適度評分。結果:觀察組及對照組患者治療后SpO2、PaO2均明顯升高,心率、呼吸頻率下降,觀察組治療有效率稍低于對照組,但差異無統計學意義(81.63%:85.71%,X2=0.299,P >0.05)、兩組在Sp02(94.2±2.8:95.5±2.4)%、PaO2(89.9±9.6:98.4±12.1)mmHg、PaCO2(34.9±3.9:33.5±4.5)mmHg水平上均無統計學差異(P>0.05),但觀察組舒適度評分明顯優于對照組(2.5±1.5:4.6±2.4,P<0.05)。結論:高流量給氧治療可明顯改善I型呼衰患者的臨床癥狀及血氣指標,舒適性較無創呼吸機更佳。

【關鍵詞】高流量氧療;無創呼吸機;I型呼衰;臨床療效

【中圖分類號】 R151.4+1 ? ? ? ?【文獻標識碼】B ? ? 【文章編號】2095-6851(2020)06-092-01

呼吸衰竭是各種原因引起的肺通氣和(或)換氣功能嚴重障礙,以致不能進行有效的氣體交換,導致缺氧伴(或不伴)二氧化碳潴留,從而引起一系列生理功能和代謝紊亂的臨床綜合征。I型呼吸衰竭為單純氧分壓降低(<60mmHg)不伴有二氧化碳儲留。無創呼吸機治療是臨床干預治療呼吸衰竭的常用方法,其在改善患者血氧飽和度及平衡血液二氧化碳濃度中有積極作用,可降低患者氣管插管率和住院死亡率[1]。經鼻高流量氧療(HFNC)作為一種無創呼吸支持形式,能迅速地糾正機體缺氧狀態,已經逐漸成為部分替代無創通氣或傳統氧療的治療措施。國外調查表明,美國高達77%的醫院在使用 HFNC,澳大利亞和新西蘭應用 HFNC的醫療單位高達 63%[2],但在國內醫院應用相對較少。本研究納入自2017年7月-2019年8月期間至我院急診治療的輕中度I型呼衰患者98例,為部分患者施以經鼻高流量給氧取得理想的臨床效果,現報道如下:

1.1 研究方法

選取2017年7月-2019年8月期間至我院住院治療的輕中度I型呼衰患者98例,進行隨機非盲法分組。所有患者入院后均行常規綜合性治療。納入標準:①符合I型呼吸衰竭臨床診斷標準,②氧合指數PaO2/FiO2≥100,③知情同意,④血液動力學穩定。 排除標準:①合并精神科病癥,②患者或其家屬不同意參與,③病情進展血氧飽和度難以維持,④中途退出。本研究在醫院倫理委員會審批下進行。入選患者的基礎資料經統計學軟件程序SSPS 22.0處理,數據對比可見P>0.05,即數據具有可比性。

對照組患者接受無創呼吸機干預;選用無創呼吸機(ResMed),呼吸方式為: 持續氣道正壓通氣(CPAP),初始輔助壓力為4 cmH2O,可根據患者情況調整至10 cmH2O,治療期間可根據患者情況調整至15 cmH2O;初始氧濃度為60% ,治療期間根據患者情況逐漸上調或下調,保證患者SpO2≥92%。

觀察組(49例)給予高流量給氧干預:選用德爾格呼吸機(Drager)高流流量氧療模式,初始溫度設置為37℃,流速設定為40L/min,氧濃度設定為60%,可根據患者情況逐漸上調或下調流速及吸氧濃度,保證患者SpO2≥92%,至通過鼻塞將加溫加濕達到預定要求的高流量呼吸氣體輸送給患者。

1.2 評估項目

臨床療效:顯效(臨床癥狀消失,呼吸頻率及血氣指標恢復至正常水平),有效(臨床癥狀改善,呼吸頻率及血氣指標均有所改善),無效(上述指標均無改善甚至加重)。治療有效率為顯效與有效人數占比之和。

血氣指標:評價干預后兩組患者的Sp02、PaO2、PaCO2等指標。

患者舒適度:采用視覺模擬評分量表(visual analogue scale,VAS),讓病人在一條標有0-10cm刻度的直尺上標出能代表自己舒適程度的相應位置為其評分,0-2分表示舒適,3-4分表示輕度不舒適,5-6表示中度不舒適,7分以上表示重度及以上不舒適。

1.3 數據分析方法

采用統計學軟件程序SPSS 22.0處理此次研究數據,其中計數資料(如臨床治療有效率等)由卡方檢測,輸出顯示為率(%);平均年齡、呼吸頻率、血氣指標等計量資料使用t檢測以及(x±s)的形式描述,P<0.05說明有統計學意義。

2 結果

2.1 患者一般資料

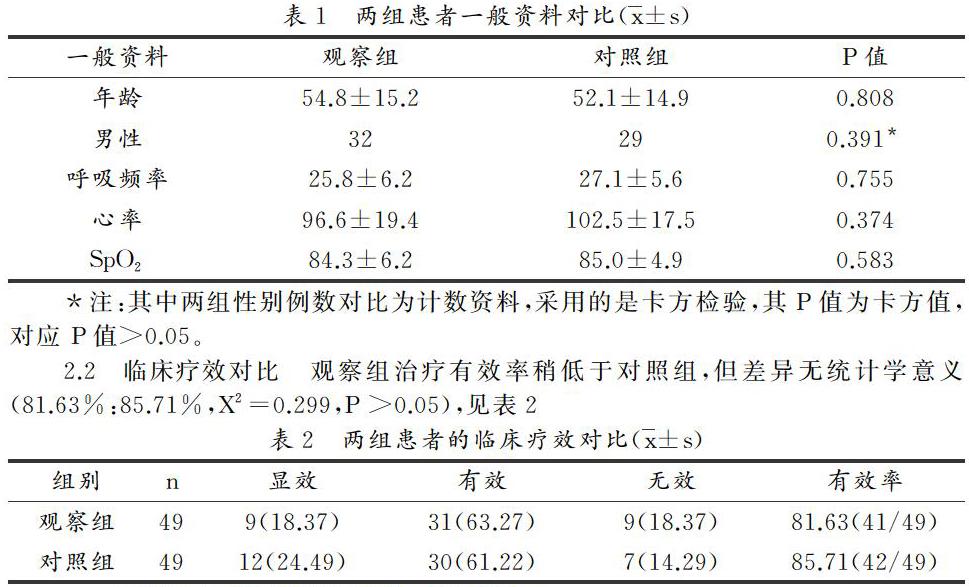

兩組患者在性別、年齡、入組時的心率、呼吸頻率、SpO2等方面比較無顯著差異(P>0.05),見表1

2.2 臨床療效對比?

觀察組治療有效率稍低于對照組,但差異無統計學意義(81.63%:85.71%,X2=0.299,P >0.05),見表2

? 2.3 兩組血氣指標及舒適評分對比,見表3

3 討論

3.1 I型呼吸衰竭 急性呼吸衰竭是常見危急重癥,患者預后較差、病死率較高。I型呼吸衰竭即缺氧性呼吸衰竭,為急性呼吸衰竭患者中常見類型,其主要見于肺換氣障礙(通氣/血流比例失調、彌散功能損害和肺動-靜脈分流)疾病,如肺部廣泛炎癥、間質性肺疾病、急性肺栓塞、心源性肺水腫,血液系統疾病等。

經鼻高流量氧療作為一種無創呼吸支持形式,其適應癥及禁忌癥尚無統一標準,但一般認為中重度通氣功能障礙患者不宜使用[3], 新型冠狀病毒肺炎患者經鼻高流量氧療使用管理專家共識[4]中亦提出HFNC禁忌證包括:重度的低氧性呼吸衰竭(PaO2/FiO2 <100 mm Hg),嚴重的通氣功能障礙(PaCO2> 45 mm Hg 并且 pH<7.25。

基于以上,本研究患者選取均為輕中度I型呼吸衰竭患者。

3.2 高流量氧療 經鼻高流量氧療(High-flow nasal cannula oxygen therapy,HFNC)是通過無需密封的鼻塞導管直接將一定氧濃度的空氧混合高流量氣體輸送給患者的一種氧療方式,其能迅速地改善氧。且其加溫、加濕功能可以保護氣道黏膜,增強黏膜纖毛的清理能力,可有效預防肺部感染等并發癥。經鼻導管吸入高流量氣流還可通過增加功能殘氣量來增加整體區域性呼氣末肺阻抗。其主要適癥包括:急性低氧性呼吸衰竭患者、外科手術后患者、呼吸衰竭未行氣管插管患者、免疫抑制患者、心功能不全患者等。HFNC優點是可以提供低水平的呼吸末正壓效應、沖刷生理死腔、維持黏液纖毛清除系統功能和降低患者上氣道阻力和呼吸功[5],作為一種新的氧療方式,能有效改善氧合,減少有創以及無創機械通氣概率,并通過加溫、濕化裝置使氣體達到人體最適宜的溫、濕度,提高舒適性。有研究認為對于輕中度的低氧血癥的患者,可以首選高流量呼吸濕化治療儀進行治療[6]。國外一項大樣本多中心隨機試驗發現,無創雙相氣道正壓通氣(BiPAP)與 HFNC 在改善心胸外科術后拔管后Ⅰ型呼吸衰患者氧合及病死率方面無統計學差異,但是在治療24 h后,BiPAP 組容易發生皮膚壓瘡等并發癥,而HFNC 的耐受性較好,因此HFNC 可以作為心臟外科術后患者拔管后的有效序貫治療措施[7]。

3.3 無創呼吸機 無創呼吸機又稱持續氣道正壓通氣機,其在我國臨床上的應用逐漸廣泛。持續氣道正壓通氣可有效穩定患者的血氧飽和度、血液二氧化碳濃度、交感神經及副交感神經張力,使患者的胸內負壓達到正常水平。其應用作為主要適用于輕中-度呼吸衰竭,可作為AECOPD通氣治療的首選方式,無創呼吸機應用于ACPE患者,能夠緩解呼吸困難,提高氧合,降低氣管插管率及病死率[8]。無創正壓通氣作為目前最廣泛使用的無創通氣方式,但也有其缺點,包括:缺乏對氣道的控制;氣道通路難以密閉(漏氣、胃脹氣),口咽干燥,排痰障礙;呼吸面罩還可導致面部壓傷、恐懼(幽閉癥)等。

3.4 研究結果分析

本研究結果顯示,治療后觀察組及對照組患者SpO2、PaO2均明顯升高,心率、呼吸頻率下降,觀察組治療有效率稍低于對照組,但差異無統計學意義,兩組在SpO2、PaO2、PaCO2水平上無統計學差異(P>0.05),但觀察組舒適度評分明顯優于對照組(P<0.05)。表明經鼻高流量氧療在改善I型呼吸衰竭患者臨床癥狀上與無創呼吸機相當,舒適性方面HFNC更佳。

綜上所述,高流量氧療可明顯改善I型呼衰患者的臨床癥狀及血氣指標,舒適性更佳。

參考文獻:

[1] 姚智聰, 黃禮治與榮福, 無創通氣對急性呼吸衰竭成人患者插管率及住院死亡率的影響:一項基于隨機對照試驗的薈萃分析. 中國醫學創新, 2019. 16(09): 第5-10頁.

[2] 苗麗梅, 經鼻高流量氧療在臨床中的應用. 臨床醫藥文獻電子雜志, 2017. 4(30): 第5932-5933頁.

[3] 中華醫學會呼吸病學分會呼吸危重癥醫學學組與中國醫師協會呼吸醫師分會危重癥醫學工作委員會, 成人經鼻高流量濕化氧療臨床規范應用專家共識. 中華結核和呼吸雜志, 2019. 42(2): 第83-91頁.

[4] 倪忠等, 新型冠狀病毒肺炎患者經鼻高流量氧療使用管理專家共識. 中國呼吸與危重監護雜志, 2020. 19(02): 第110-115頁.

[5] 李正東與詹慶元, 經鼻高流量氧療. 中國臨床新醫學, 2019. 12(01): 第5-9頁.

[6] 梁秀, 賈銀華與張朝暉, 高流量呼吸濕化治療儀在呼吸科的應用與護理. 現代醫學與健康研究電子雜志, 2018. 2(17): 第111-112頁.

[7] Stephan, F., et al., High-Flow Nasal Oxygen vs Noninvasive Positive Airway Pressure in Hypoxemic Patients After Cardiothoracic Surgery: A Randomized Clinical Trial. JAMA, 2015. 313(23): p. 2331-9.