B站何以“破圈”?

——基于《后浪》的傳播分析

□ 胡煒莘

內容提要 Bilibili彈幕網站所發布的宣傳片《后浪》在網絡之中引起了廣泛爭議。本文通過問卷調查、研究分析B站正式會員與非正式會員對《后浪》的態度與觀點,探究了該視頻在跨圈層傳播中的效果。研究結果表明,《后浪》是B站在特殊發展階段對其圈層文化所進行的一次重構。不同受眾對此的態度極具復雜性,與人們對社會現實問題的態度相勾連。

今年五四青年節,嗶哩嗶哩視頻彈幕網站(以下簡稱“B站”)以“獻給新一代的演講”為名,發布了名為《后浪》的宣傳廣告,引發了互聯網中的廣泛討論與爭議。本研究分析了《后浪》跨圈層傳播的背景與方法,另用采取電子問卷形式,在社交平臺與UP主粉絲群中,收集了66份非B站正式會員問卷,140份B站正式會員問卷。探究了不同圈層受眾對《后浪》的基本認知,及這種復雜認知所反映的深層問題。

一、B站:獨特的亞文化圈層形成新的傳播領域

新媒體催生了多樣化、個體化和私人化的受眾要求,人們依據自我文化品位、生活方式等選擇媒介產品,并以此作為一種“交易貨幣”向具有相同愛好或屬性的受眾群體傳播,產生擁有共同愛好的文化圈子,再將此圈子進行擴大,呈現出一種圈內向圈外輻射的文化效應或經濟效應等,形成圈層傳播。[1]Z世代(意指在1995年-2009年間出生的人)和ACG愛好人群(即動畫、游戲與漫畫愛好者)是B站最為核心的用戶,他們不斷生產出豐富的文化內容,創造出自己的獨特話語體系,通過“亞文化資本”的積累與外界形成區隔,在文化上,B站與外界形成了圈內與圈外的差異。

對B站來說,這種圈層不僅體現在文化上,更在于其硬性的準入機制。游離在B站之外的“游客”與正式的“會員”在使用功能上有著明顯差異,游客只能瀏覽而無法參與彈幕互動或進行評論,這種身份區隔使得圈層之間的分別更加明顯。尤其在早期較為嚴格的限制注冊時期,只有在特定的日期才會開放用戶注冊。在當下,用戶也需要通過“B站測試”,(回答120道題目并達到60分)才能夠正式“轉正”為會員。這些硬性機制對B站特殊圈層的維護起到了重要的作用。也在大眾傳播時代,建立起了非大眾傳播領域。

二、B站的主流化傳播與價值重構

(一)媒體平臺迫切重構:爭取社會價值認同

作為一個以視聽敘事的文本,選取怎樣的敘事視角是一個關鍵性問題。在《后浪》中,則明確以“他者”的視角來審視與評價當代青年人。這種帶有主觀選擇性的敘事方式,實際上使B站亞文化群體中所特有的反叛、越軌色彩徹底消失了。因而,與其說該演講是“獻給新一代青年人”,實際上是通過“他者形塑”的敘事話語對青年精神、B站文化所進行的一次重構。在澎湃新聞對于《后浪》主創團隊的專訪之中,也透露出這樣的取向。《后浪》主要策劃人楊亮在采訪中回應稱:“我們確實不僅僅是拍給年輕人看的,也是拍給更多人看的”,希望“進行新老對話,促進理解和融合”。

《后浪》所背負著跨圈層傳播預期,反映出當前B站在發展中的迫切需求。作為以亞文化為特色的社區,B站從誕生起就以一種挑戰的姿態面對傳統文化,而在不斷拓展用戶、完善商業模式的過程之中,其內容雖然逐漸不限于ACG領域,但潛在風險仍然存在。諸如“梗”和“鬼畜”等互聯網原生內容,往往存在潛在性不良信息,如“我有一個大膽的想法”“德國骨科”等內容,就涉及二次元色情內容。而以解構和戲謔為核心的鬼畜類作品,實際上也含有法律和倫理上的風險。這些帶有“擦邊球”性質的內容,往往使得嚴肅的、被傳統所認可的價值顛覆與改寫。

為了盡力減少這些風險因素,B站極力去除自身所帶有的反叛、戲謔色彩,通過不斷的“內容泛化”,增加諸如紀錄片、音樂、美妝等非ACG分區,[2]構建起一個以包容、綜合為特色的平臺。而《后浪》的炮制,目的也在于重構其圈層文化,進一步維系社會價值,改變主流對亞文化的認知。透過《后浪》,我們也能夠深刻感受到B站在探索自身商業價值過程中,對于社會認可的迫切需求。

(二)融合傳統媒體:主流話語的傳播

為使視頻影響力得到進一步擴大,B站在分發渠道上借助了傳統媒體力量,完成了一次互聯網平臺與傳統媒體的融合實踐。五四青年節前一天,《后浪》不僅在B站首頁進行投放,更聯合了人民日報、新京報、光明日報、中國青年報等傳統主流媒體在新媒體平臺進行分發,并且在微信朋友圈進行廣告投放。隨后,《后浪》的兩分鐘剪輯版本也于央視黃金時段播出。這種融合實踐也使得原本的“圈層產品”被置于了一個更大的語境之中,“后浪”一詞甚至成為青年的代稱被頻繁使用。在此過程中,B站不僅獲得了社會更廣泛群體的認知,更是自然地匯入了主流媒體的話語中。

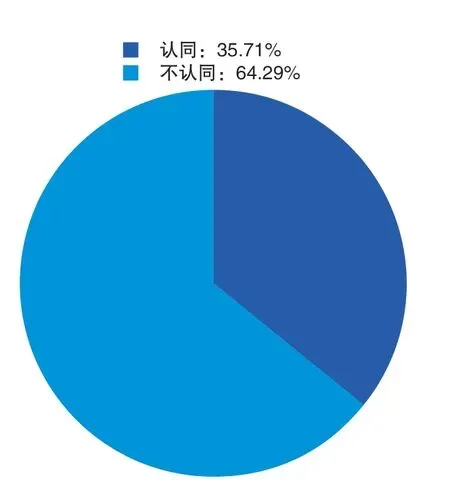

□ B站正式會員對《后浪》態度統計

□ 非B站正式會員對《后浪》態度統計

實際上,隨著B站“主流化”戰略的推進,它與主流媒體的合作在近年來愈發頻繁和密切。其一表現在主流媒體對于B站平臺的“借用”——2016年紀錄片《我在故宮修文物》于B站大火,同年12月,央視紀錄片頻道宣布入駐B站,并向B站進行視頻投放,這成為當時主流媒體進駐B站的一次嘗試。隨后,央視旗下的媒體矩陣,以及觀察者網、環球時報、中國日報等一大批主流媒體也不斷涌入B站,投放相關的新聞視頻。2019年12月,隨著“央視新聞”賬號在B站發布了一段央視主播朱廣權的短視頻,“央視新聞”宣布正式入駐B站。而時至今日,在B站中搜索“央視”關鍵詞,可以發現已有16個央視旗下的子媒體認證賬號。除此之外,B站也積極與主流媒體開展內容方面的合作。2018年9月,B站與人民日報簽署戰略合作協議,雙方將在視頻產業與人才培養等方面進行聯合。而在疫情期間,B站聯合央視新聞制作的紀錄片《在武漢》,聯合人民日報出品的漫畫等都展現出合作形態的不斷豐富。

《后浪》這次在央視投放廣告,可以看做B站的一個重要的轉折點。它意味著B站以更為主動的姿態擁抱主流價值體系,也向更多主流媒體展示自身合作的意愿。在未來,這種合作關系很可能將近一步延續,兩者的融合必然會使更多嶄新的語態與敘事方式出現。

三、傳播效果:認知與態度的復雜性

(一)認知效果:網絡空間與現實空間的割裂

從認知效果上來看,需要對《后浪》進行兩個方面的討論。在網絡空間之中,《后浪》無疑取得了較好的效果。筆者統計了微博平臺中各媒體所發布視頻的點贊量,截至2020年5月8日,總計已經達到200多萬次,B站點擊量更是達到兩千多萬次。調查中也顯示受眾對《后浪》的接觸渠道具有多樣性,包括電視報紙等傳統媒體的報道、新媒體平臺的相關話題、他人的評論等。通過與主流媒體的聯合,B站樹立起整體的正面形象,體現了網站與青年之間的聯系。在非B站正式會員中,約58%的受眾認為B站是一個“聚合青年人的積極平臺”,40%認為“自己對B站的認知度有一定提升”。

圍繞著《后浪》的話題爭議與討論,也極大地擴大了其傳播范圍。調查顯示,雖然僅有16%的受眾在社交平臺對《后浪》進行了分享,但49%受眾都參與過有關《后浪》的話題討論。諸如“朱一旦的枯燥生活”所創作的《非浪》,B站用戶創作的《前浪》等都使其進行了有效地“二次傳播”,不斷擴大受眾范圍,不同代際受眾也在此過程中參與到話題討論,發表自己的意見。

但從現實狀況來說,我們仍需謹慎地探討《后浪》的影響。筆者在對非B站會員進行問卷調查時,發現實際問卷回收率并不高,即使是B站會員,也并非“人人皆知”。其原因可能與B站在五月四日之后立即將《后浪》從首頁中撤出有一定關系。這也從另一個側面提示我們,需要更為精準的數據,以測量其傳播效果。

(二)態度效果:復雜與分化

問卷同時也反映出,受眾對《后浪》的態度極為復雜,即使是在同一圈層、同一代際內,也存在分化傾向,因而我們不能簡單地將之一概而論。

問卷調查了受眾態度不同的原因,大多數支持者認為,《后浪》是對青年人積極風貌的詮釋。而反對者的觀點則集中認為,《后浪》“視角狹隘,忽視了貧富差距”,并且“從消費主義視角對青年人進行詮釋”。這種態度上的態度分裂,表現出青年人對于社會貧富差距、階層固化等現實問題的關注。

□ 不同代際的非B站正式會員對《后浪》態度

反對者也關注到“后浪”背后的資本力量,在他們看來,《后浪》的內容并不真誠,“真正的訴求對象在于資方而非青年,這只不過是B站擴展社會影響力的手段。”反對者創造性地將“后浪”與消費狂潮中無自主意識的“韭菜”聯系起來,創造出極具諷刺效果的表情包,暗示著“沒有自主思考能力,‘后浪’的命運只能是被資本與消費所收割。”這樣的解讀之中,既有對于消費主義的警示,也對內容創作者進行了批判與嘲諷。

以往,我們常常以一種“異質性”的眼光看待青年亞文化群體,卻忽略了他們在實際的社會中仍然具有穩固性與連續性。盡管他們在網絡空間使用一套特殊的話語體系,但每一位用戶都切實地受到現實社會、家庭環境及學習教育的影響。B站青年用戶群所表現出來的對其原有身份及特征的不斷漲破[3],則反映出當前中國亞文化群體在與商業資本和傳統意識形態融合過程中的“反叛”與“靠近”并存的姿態。尤其是隨著B站越來越靠近“流行文化”,圈層內成員的議題與關注點也越來越貼近社會現實。

四、總結

《后浪》爭議的背后既包含著商業、傳統文化與受眾三方的博弈,也有著對當前現實的反映。筆者認為,受眾態度分歧,一定程度上是由于在“后疫情時代”,社會中的不確定性在增加,受眾情緒受到長期積壓,迫切地尋求情感出口。此外,《后浪》反映出B站的“破圈”需求,實際上也是眾多互聯網內容制作企業在其商業道路上所必須面對的問題——在謀求更大經濟利益的過程中,如何在自身圈層文化與傳統文化中找尋平衡,進行有效對話?

總之,《后浪》是一次成功的“出圈”營銷。對其探討需要結合B站現今的發展狀況,以及當下的社會現狀進行。未來,B站的形態必然會隨其內部與外部的影響而不斷變動,對于研究者來說這都是值得我們繼續觀察的議題。

【注釋】

[1]黨李丹.圈層傳播:新媒體時代分眾傳播的新趨勢[J].青年記者,2018,(14):6-7.

[2]比利小子.在央視投放廣告的B站,是如何一步步走到今天的?[J/OL].(2020-5-8)[2020-5-10].https://theinitium.com/article/20200508-opinion-bilibili-transformation-loyalty/.

[3]曲春景,張天一.網絡時代文化的斷裂性和連續性:"B站"傳統題材作品的"爆款"現象研究[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2018,40(09):92-98.