如何把握民族唱法中古曲風格作品的歌唱特點

【摘要】古曲風格的聲樂作品是當代新創作民歌的一種體裁,演唱中具有濃郁的古曲韻味。古曲風格的歌唱包括了民族、美聲、通俗等唱法的聲樂作品。本文主要是論述如何去更好地把握具有古曲風格的民族聲樂作品的歌唱特點。

【關鍵字】古曲風格;咬字;潤腔;表現力

【中圖分類號】J616 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文章編號】1002-767X(2020)12-0068-02

【本文著錄格式】龔玲朝.如何把握民族唱法中古曲風格作品的歌唱特點[J].北方音樂,2020,06(12):68-69.

一、聲樂作品中的古曲風格

中國古曲風格聲樂作品是將中國古詩詞和中國古典風格曲調相結合的一種藝術形式,它兼具文學和音樂雙重屬性,是中國民族聲樂藝術中藝術歌曲范疇下的一個獨特體裁,是具有強烈中國古典風格的藝術歌曲。在聲樂藝術高度發展的現代,中國古曲風格作品給傳統素材賦予新時代特征,運用多種形式的作曲技法創作創新,在詞曲結合中不斷演變,是對傳統的傳承發展而形成的一種特殊藝術歌曲體裁。中國古曲風格的聲樂作品的音樂本體可以劃分為傳承下來的古曲和運用古曲音樂元素進行現代創作兩類。

隨著中國聲樂在新時期與時俱進的發展,不斷涌現出大量富有藝術價值的聲樂作品,其中就包括了新穎獨特的具有古典風格的聲樂作品。聲樂作品中的古曲風格,不同于聲樂作品中的古詩詞歌曲,古曲是指古代流傳下來的,是中華民族音樂的根。筆者所論述的聲樂作品的古曲風格也包括新古典民歌,它通常借鑒了古曲、戲曲等音樂元素使其融入在整首具有民族風格的聲樂作品當中,形成了詞與曲的完美結合,體現了民族性和時代性。它在演唱當中大量使用了裝飾性的潤腔效果,改變了作品的演唱風格,增強了歌曲的古典韻味,從而加強了作品的表現力,尤其突出了作品的古典美,能夠使聽眾耳目一新,深受大眾的喜愛。

二、咬字的特點

古曲風格的歌唱特點是中國聲樂民族唱法的具有新穎獨特的歌唱特點之一。中國聲樂民族唱法是具有中國本地域、本民族特色的演唱特點。為表現出古曲風格的特點,除了在音樂旋律中去體現,最終是需要人聲去達到古腔古韻的效果,故而語言的咬字是重中之重。宋代張炎所著的《詞源》中說:“腔平字側莫參商,先須道字后還腔”。明代著名的戲曲音樂家魏良輔在(曲律》一書中就提到:“曲有三絕:字清為一絕;腔純為二絕;板正為三絕”,把“字清”放在第一位,也就是強調咬字的重要性。

怎樣把握好古典風格作品中的咬字呢?筆者認為的咬字是建立在民族聲樂唱法基礎之上的。具體來說:咬字的方向是“豎”不是“橫”,是“向上”不是“向下”,也就是要做到呼吸時要打開喉嚨,抬起上顎,吸氣時軟腭向上,舌頭放松,下巴自然下垂,向上咬字,如此聲音才會清晰自然。如果只是張開嘴,沒有使笑肌向上抬起,此時下巴一定會用力,那么咬字就一定不會“豎”,是“橫”,咬字咬不到上顎就會偏離向下,音色就會出現“喉音”“舌音”等問題。

再者,筆者認為古典風格作品中的咬字與美聲唱法的咬字是不能等同的。演唱古典風格的作品在咬字方面只能是靠前,才能體現出古典風格該有的韻味。做到咬字靠前并集中,運用好氣息是關鍵。陳彥衡在其所著的《說譚》中講到:“氣粗則音浮,氣弱則音薄,氣散則音竭”。把握好氣息的運用,呼吸是關鍵。人天生就會呼吸,那么我們的與生俱來的呼吸與歌唱中的呼吸是要區別開的。歌唱中的呼吸需要張開喉嚨,每一次的發聲咬字都是在呼吸之上。演唱時越是氣息集中下沉,字正腔圓,聲音越是長、遠,越能體現作品的民族唱法古典風格的特點。

三、古典風格的潤腔

在《中國音樂詞典》中對“潤腔”的解釋為:“潤腔即加花,民間音樂中使曲調變化的手法,即在基本曲調上加花音,已增加曲調的華彩。”《中國音樂百科全書》(音樂·舞蹈卷)中認為:“在中國民族聲樂藝術長期發展過程中形成的一套對唱腔加以美化、裝飾、潤色的獨特技法。”因此,潤腔實際上就是對聲樂作品的二度創作。對于具有古曲風格的這類作品不僅僅要在譜面上從視覺中體現出來,更多的需要演唱者在聽覺上通過潤腔把作品所要表達的韻味展現得淋漓盡致。

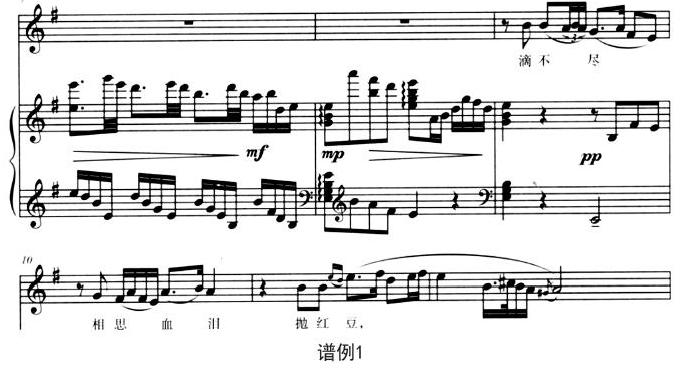

梁佶中在《民族聲樂的潤腔藝術》一文中認為,民族聲樂藝術從某種意義上就是潤腔藝術,潤腔決定著演唱的風格,演唱風格的形成因素主要在于潤腔技巧方面,體現古典風格作品的精神內涵需要演唱者把握好潤腔的創作,才能唱出具有濃郁的、別具一格的古曲風格道。如王立平的《紅豆曲》(譜例1)。

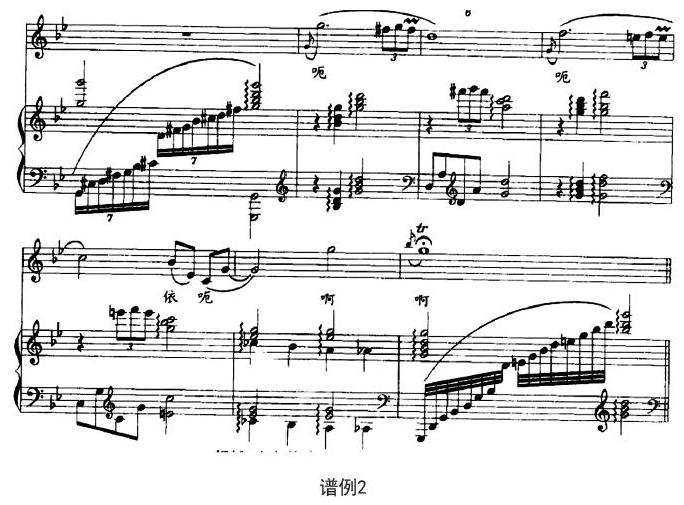

在這首作品中,王立平先生是在現代音樂的基礎上加了大量的戲曲元素,使用了大量的倚音潤腔,倚音是音樂中常用的裝飾音之一,“是在主要音的前面或后面加入的裝飾音,一般時值很短。”如第一句“滴不盡相思血淚拋紅豆”中的“豆”字,運用了前倚音潤腔,這種細節給旋律帶來了古韻色彩感,要求演唱者在表現這種潤腔的時候活靈活現,把這種倚音潤腔做到使旋律錦上添花,切不可把旋律演唱得呆板直白,否則即使演唱者基本功再扎實也表現不出作品原有的古風韻味。如孟勇的《瀟湘云水》(譜例2):

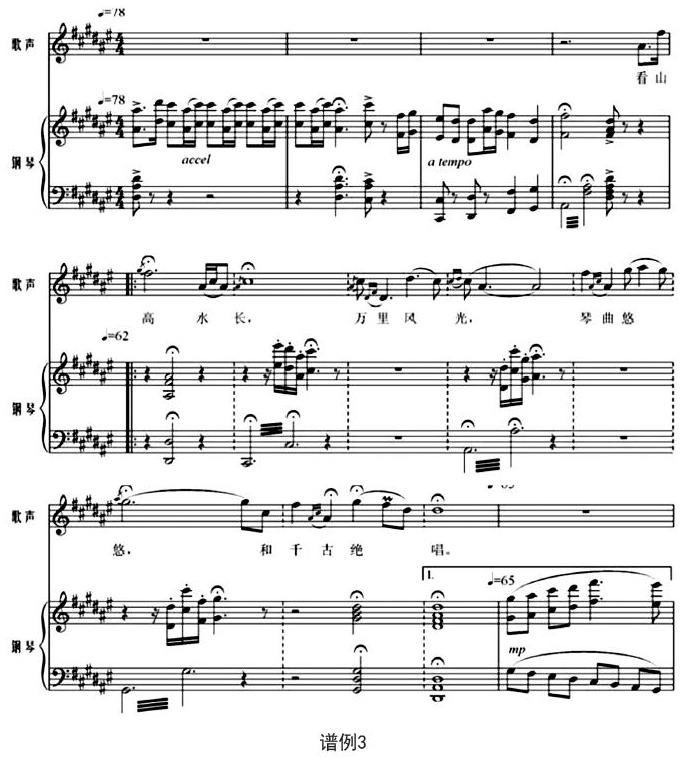

如《瀟湘云水》的引子部分,這部分除了運用了倚音裝飾,主要還運用了波音潤腔、顫音潤腔和搖音潤腔。尤其在最后一小節“啊”處的顫音和搖音的處理極具古曲風格。如果沒有把握好這種搖腔的細節處理,而是按照常規的正常聲樂技能演唱,即使再好的基本功也達不到古風韻味的獨特聽覺效果,甚至會破壞作品的意境。如王超的《千古絕唱》(譜例3):

《千古絕唱》這首作品的引子部分運用了大量的延長記號,這部分主要是通過節奏潤腔來體現作品的古曲風格。其中“高”字和“揚”字在演唱時運用了戲劇中的甩腔,有效地突出了古腔韻味。在演唱這里的甩腔時一定要與演唱山歌中的甩腔區別開,否則就徹底改變了作品的風格。

總之,無論是哪一種潤腔對古曲風格的處理都是必不可少的。就像一道菜肴必須添加的佐料一樣,沒有佐料就沒有這個獨特的味道,那不能叫這道菜了。把握好古曲風格作品的風韻,把握好其潤腔風格是關鍵。

四、演唱的表現力

演唱一首聲樂作品不僅僅只在聲音上追求高質量,更要在表現力上有豐富的要求。在每一次歌唱中都要全身心投入,不但要用聲音,更要用內心的感情以及肢體的語言來演繹歌曲、詮釋作品。顯然,在演唱具有古曲風格的聲樂作品亦是如此,沒有表現力的演唱是空洞的、乏味的。

歌唱家吳天球在他的《讓你的歌聲更美妙》這本書中曾說:“特定的狀態,特定的情感,發出特定的聲音,只有興奮的狀態,真摯的感情,才能發出美妙感人的歌聲。”把握好歌曲風格作品能深入人心的感染力,首當其沖的是演唱情感的表現力。表現出具有古典風味作品的情感,首先要了解作品的背景,確定作品表現了怎樣的情緒;其次,根據作品的情緒表現出演唱者豐富的表情并注重姿態美。在表現這類作品時,要結合戲劇的表演元素,手型主要為蘭花指,眼神要隨著手勢的方向看出去,常帶有定點的感覺,表現出優雅的神韻。例如青歌賽中,吳靜演唱作品《瀟湘云水》時穿了一套白色古典禮服,整個人散發出的古典美風韻不知征服了多少觀眾。

參考文獻

[1]陳哲.淺談中國古曲風格聲樂作品的個性表現——以方瓊演唱的兩首作品為例[J].西安:西安音樂學院,2016.

[2]中國藝術研究院音樂研究所.中國音樂詞典(增訂版)[M].北京:人民音樂出版社,2016.

[3]梁佶中.民族聲樂的潤腔藝術[J].民族藝術研究,2004 (5).

[4]王瀝瀝.民歌藝術[M].太原:山西教育出版社,2008 (1):4.

[5]路統潔.聲音、情感與表現——彭媛娣教學方法與初探[J].西安:西安音樂學院,2010.

[6]吳天球.讓你的歌聲更美妙[M].北京:人民音樂出版社.

[7]路統潔.聲音、情感與表現——彭媛娣教學方法與初探[J].西安:西安音樂學院,2010.

[8]吳天球.讓你的歌聲更美妙[M].北京:人民音樂出版社.

作者簡介:龔玲朝,女,土家族,湖南張家界,碩士,教師,講師,研究方向:聲樂演唱與教學。