植物化感作用研究進展

師小平 陳銀萍 閆志強 羅永清 李玉強 丁浚剛 頡海帆

(1. 蘭州交通大學環境與市政工程學院,蘭州 730070;2. 中國科學院西北生態環境資源研究院,蘭州 730000)

在生態系統中植物通過釋放化學物質到環境中進而影響自身或其他有機體(包括植物、微生物及動物受體)的生長發育,這一現象被稱為化感作用(Allelopathy),它是植物在長期進化過程中形成的一種適應機制,有利于本物種在生存競爭中保持優勢[1]。由于植物生長固定導致其無法避開由外界變化所引起的逆境脅迫,因此,植物一方面通過改變自身形態結構和生理生化反應來適應周邊環境的變化;另一方面通過形成化感物質并產生化感作用來影響鄰近植物的生長發育,改變土壤微環境,從而使環境向著更適合自身生長發育的方向變化[2],這種影響既包括相互促進,也包括相互抑制。植物通過次生代謝(Secondary metabolism)形成化感物質[3],并通過自然揮發、雨霧淋溶、凋落物與植物殘體分解、以及植物根系分泌等4種主要途徑將化感物質釋放到環境中。植物可產生的次生代謝產物有40多萬種,其中植物次生代謝化感物質的種類超過10萬種,現已鑒別的具有化感活性的化合物包括萜類、酚類、糖苷類及非蛋白質氨基酸等14種[4]。

目前,植物化感作用研究主要集中在農田生態管理、生物入侵、天然植被群落演替等方面[5]。本文針對化感作用的最新研究進展進行綜述,綜合闡述化感作用的研究歷史進程、作用機理、表現形式及其在農田、草地生態系統中的應用等,探討其生態學意義,以期為植物化感作用的機理研究及其開發應用提供一定的理論依據。

1 植物化感作用的定義

植物化感作用的概念是由德國科學家Molish在1937年提出的,Molish將其定義為:所有類型植物(含微生物)之間生物化學物質的相互作用[6]。雖然2000多年前就已經發現植物化感作用的現象,但直到近半個世紀前,才開始真正意義上的植物化感作用的科學研究。20世紀70年代中期Rice等[7]在Molish的基礎上進一步的歸納和總結后,提出植物化感作用是指植物(含微生物)通過釋放化學物質到環境中而產生的對其他植物(含微生物)直接或間接的有害作用。這一概念被人們廣泛所接受。

2 植物化感物質的種類、釋放途徑、表現形式及作用機理

2.1 種類及釋放途徑

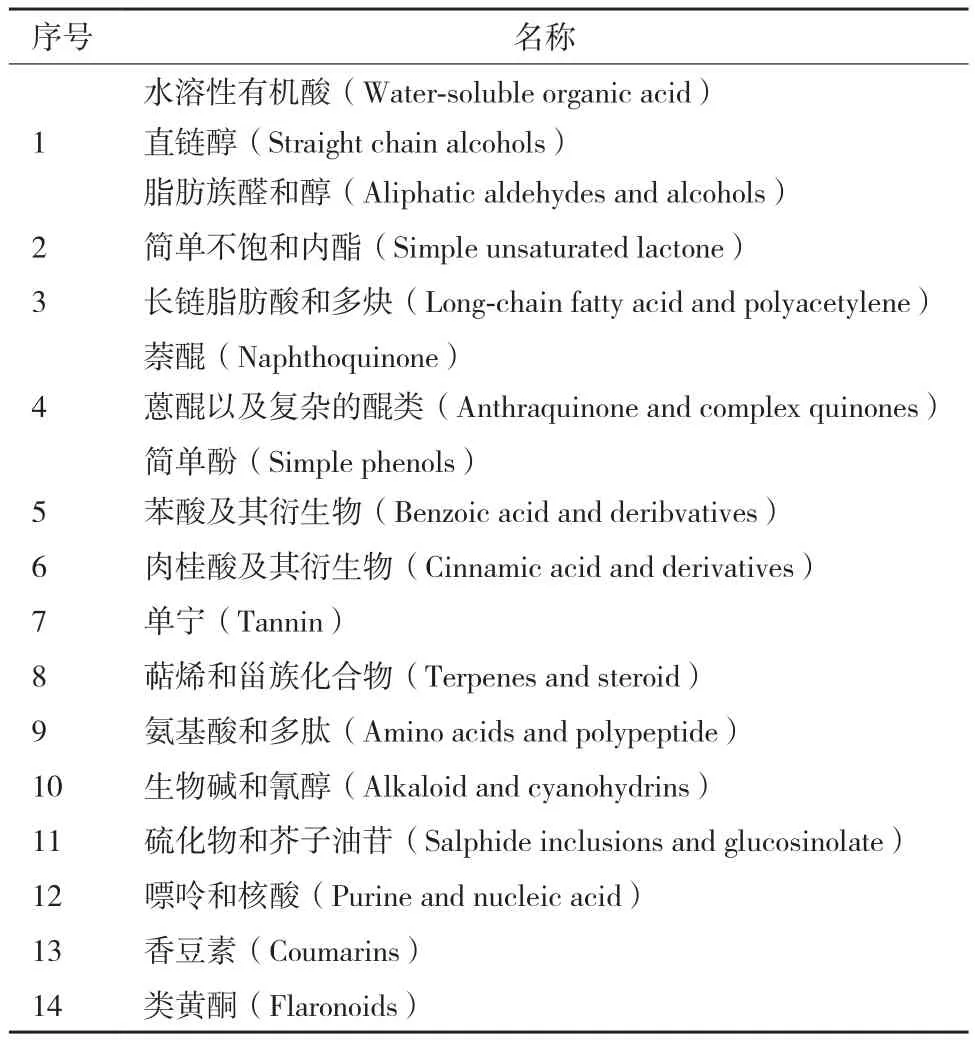

化感物質主要是植物次級代謝產物,根據結構和成分的不同,一般將常見的化感物質分為14類[6](表1)。也有可以根據其性質分為以下幾:酚類、萜類、糖和糖苷類、生物堿和非蛋白氨基酸。普遍認為低分子有機酸、酚類[8]及萜類為最常見的化感物質。

表1 14種不同類別的化感物質名稱

2.2 表現形式

2.2.1 自毒作用 自毒作用是化感作用的一個重要的表現形式,是指植物釋放化感物質抑制同種植物生長發育的現象。自毒物質的分類有很多,目前研究最多、活性較強的是酚酸類物質,并成為當下化感自毒作用導致連作障礙的研究熱點[10]。自毒物質的濃度是引起植物自毒作用的關鍵性條件。如楊陽等[11]的研究結果表明:低濃度的酚酸對楊樹(Populus)根系的超氧化物歧化酶(Superoxide dismutase,SOD)和過氧化物酶(Peroxidase,POD)活性具有一定促進作用,而高濃度則能顯著抑制兩種酶的活性。而在陸茜等[12]的研究結果中顯示,隨著楊樹的連栽年限(林齡)增加,其根際土壤浸提液對楊樹條的生長抑制逐漸升高,植株的自毒效應顯著增大。

自毒物質不僅對植物產生自毒作用,還會影響植物根際周圍的土壤生物學性狀。在植物根際周圍的土壤中,很多病原菌的主要能源物質為酚酸等根系分泌物,這些物質的積累可以促進病原菌的繁殖,造成土地傳染病加劇。如張金燕等[13]認為,土壤微生物對自毒物質的攝取是導致酚酸類物質含量差異較大且無明顯規律性的主要原因。自毒物質還能刺激病原菌分泌毒素和胞外酶活性,加劇對受體寄主植物的侵染,引發嚴重的土傳病病害發生。因此對化感自毒作用的研究在解決連作障礙的問題上具有重要的意義。

2.2.2 化(他)感作用 化感作用對受體植物的影響表現在促進和抑制兩種不同的效果,一般表現為低促高抑的現象。這一現象與趙莉莉等[14]的實驗結果一致,胡婉君等[15]發現土荊芥(Chenopodium ambrosioides)揮發油對蠶豆(Vicia faba)根細胞的化感影響也表現為低促高抑。研究表明,豆科類作物殘茬和秸稈分解物能夠促進禾本科、茄科作物的生長,如大豆(Glycine max)殘茬的覆蓋對玉米(Zea mays)的苗高和苗重有著促進作用,苜蓿(Medicago sativa)秸稈覆蓋可促進馬鈴薯(Solanum tuberosum)、黃瓜(Cucumis sativus)、萵苣(Lactuta sativa)等幾種作物生長[16]。而高濃度的化感物質會對受體植物產生抑制作用,且抑制效果隨濃度的升高增強。用野菊(Chrysanthemum indicum)根系分泌物處理生菜(Lactuca sativa)、萵苣和油菜(Brassica napus)時發現,2,4-二叔丁基苯酚對三種植物的抑制作用隨著濃度的增加而增強[17]。董芳慧等[18]研究發現,刺蒼耳(Xanthium spinosum)的水提液對油麥菜(Lactuca sativa)種子的萌發率、發芽勢及萌發指數均有顯著的化感抑制作用且隨濃度的增加而增加。苯甲酸、水楊酸、對羥基苯甲酸和阿魏酸等酚酸類物質對其他作物具有抑制作用,如阿魏酸對水華魚腥藻(Anabeana)和蛋白核小球藻(Chlorella pyrenoidesa)均有明顯的抑制作用,萵筍幼苗在高濃度的苯甲酸等脅迫下最終生長被抑制[19-20]。

2.3 作用機理

化感作用是通過化感物質的作用實現的。化感作用的本質就是一種植物通過釋放化學物質來影響另一種植物的生長發育,化感作用影響著植物的部分甚至全部生長過程,可以首先對膜系統造成傷害,使得細胞膜功能失調,進而影響呼吸作用和對水分的吸收,而這些變化會對植物的光合作用、激素含量、細胞超微結構產生影響[21-25]。此外,化感物質還能對植物的一些酶活性及基因的表達產生影響。

2.3.1 影響植物細胞膜的透性 化感物質可對受體植物的膜功能產生影響,如植物在逆境脅迫下通常會產生高度反應性的氧自由基,引起生物膜的過氧化損傷,導致膜通透性增加,膜功能受損[24-25]。如核桃化感物質可使植物細胞膜的透性增加,選擇透過能力降低,電解質外溢[24]。此外,作為植物主要次生代謝物,酚酸類物質可以增加藻類細胞內氧化自由基的和丙二醛積累,致使膜脂質過氧化增加,導致細胞膜結構的損壞。Gentien等[26]發現,米氏凱倫藻(Karenia mikimotoi)產生的化感物質是一種不穩定脂肪酸,這一化感物質可以通過影響細胞膜靶點位、抑制膜上的三磷酸腺苷酶(ATPase)活性,引起膜兩側離子交換失調,這與呂衛光等[27]有關黃瓜的研究結果一致。

2.3.2 影響呼吸作用 化感物質主要通過抑制線粒體的電子傳遞和氧化磷酸化兩種方式來減少氧氣吸入,阻止NADH氧化,抑制ATP酶活性,從而達到抑制呼吸作用的效果。研究發現,綠藻產生的化感物質可以在Ⅱ和Ⅲ部位之間顯著的抑制線粒體的電子傳遞來對呼吸作用產生影響[28];Penuelas等[29]發現肉桂酸、α-蒎烯可降低大豆下胚軸的氧氣消耗及促使電子傳遞到非細胞色素中,由此推斷化感物質通過影響呼吸作用的電子傳遞來影響受體的呼吸作用;桉葉素和苧烯可抑制三羧酸循環(Tricarboxylic acid cycle,TCA)中琥珀酸和延胡索酸之間的氧化代謝或是延胡索酯轉化為蘋果酸,從而影響黃瓜線粒體對氧的吸收。化感物質對受體呼吸作用的影響與濃度有關,也與化感物質種類相聯系,其中單萜或倍半萜類化合物較低濃度便能起到抑制作用,而酚酸類物質則需要較高濃度[19]。

2.3.3 影響光合作用 化感物質可以通過提高氣孔擴散阻力、關閉氣孔、影響蒸騰速率和胞間CO2濃度、減少葉片中的葉綠素含量及降低葉片中的水勢等方式來影響光合作用[30-35]。Patterson等[30]的研究表明肉桂酸、水楊酸等10種化感物質可以抑制葉片的光合速率、氣孔導度等活動。吳秀華等[31]研究發現,巨桉(Eucalyptus grandis)凋落葉在分解時產生的化感物質顯著抑制了菊苣(Cichorium intybus)葉片氣孔的開放,使得水分蒸騰和氣體擴散受阻,引起蒸騰速率降低,最終影響光合速率。另外,化感物質可對受體植物光和系統的電子傳遞產生影響。電子傳遞鏈受阻可導致細胞內活性氧增多,活性氧會對光系統放氧復合體的核心蛋白D1造成嚴重的損傷,從而影響植物光合過程[29]。已有研究表明[28],高粱(Sorghum bicolor)根部分泌的化感物質高粱酮內酯(Sorgolcone),可顯著阻止受體的光系統Ⅱ(PSⅡ)中的電子傳遞,進而對光合作用產生抑制。姚丹丹等[33]研究發現,黃花草木樨(Melilotus officinalis)的主要化感物質香豆素能導致多花黑麥草(Lolium perenne)葉綠素產量降低,從而導致光合效率的降低。Suikkanen等[34]用水華束絲藻的濾液處理藍隱藻后發現,藍隱藻的葉綠素a含量大量減少。

2.3.4 影響水分吸收 由水分變化而引起的水分脅迫是化感抑制作用的重要原因之一。Holappa等[36]研究表明,在生長介質中添加阿-香豆酸和阿魏酸會對高粱和大豆幼苗的水勢起到抑制作用,并發現這種抑制作用表現為隨濃度增高而增強。Barkosky等[37]長期使用臨界濃度的水楊酸處理受體植物,受體植物對水分的吸收、利用能力會被顯著抑制。陳洪等[38]認為,受到巨桉凋落物處理的老芒麥(Elymus sibiricus),其體內可溶性糖、蛋白含量變化的原因是凋落物分解釋放的化感物質抑制了老芒麥吸收水分。

何西,二十五歲,骨科醫生,是二叔何守二的兒子。電話鈴嚎了半天,何西也沒接。何東知道他在當班,就急忙往醫院趕。何西剛跟著主治醫做完手術,正洗手呢,一看見何東,一把把他揪到走廊里的光榮榜前面,指著一大胖臉,魚泡眼的大幅照片問何東:“認識他嗎?”

2.3.5 影響植物細胞分裂過程及超微結構 化感物質可以通過影響受體植物細胞的有絲分裂過程,最終抑制受體植物的生長發育。香絲草(Conyza bonariensis)的水提液對蠶豆等受體植物根尖細胞的分裂具有顯著的抑制作用,且抑制作用隨浸提液濃度的升高而增強。胡婉君等[15]利用土荊芥的揮發油對蠶豆根部細胞處理,結果表明土荊芥分泌的化感物質對蠶豆的有絲分裂過程具有明顯的化感作用,這與周建等[39]的研究結果一致。

化感物質對細胞超微結構的破壞表現在對細胞膜系統的破壞上。細胞內的線粒體、葉綠體、擬核、類囊體等膜細胞器受到化感作用的影響而導致結構受到破壞,從而引起細胞的死亡,最終抑制植物的生長發育。王立新等[40]發現,鄰苯二甲酸二異辛酯、鄰苯二甲酸二丁酯對銅綠微囊藻(Microcystis aeruginosa)的質膜、類囊體片區及擬核區破壞嚴重,損傷了其超微結構。

2.3.6 影響植物激素活性 化感物質可以干擾受體植物體內的激素平衡,從而影響受體植物體內的信息傳遞,紊亂受體機體的生理過程的調節系統。現有研究發現,茚滿酮等化感物質抑制吲哚乙酸(Indole-3-acetic acid,IAA)誘導燕麥(Avena sativa)的胚芽鞘的生長機理是由于降低生長素于結合膜位點的親和力;而有些多酚可以束縛赤霉素(Gibberellins,GA)的活性降低受體植物的生長,如阿魏酸[41]可以引起小麥(Triticum aestivumL.)體內赤霉素、細胞分裂素的增長,從而抑制小麥幼苗的生長。另外一些則可以促進受體植物的生長是由于這些多酚物質抑制了脫落酸(Abscisic acid,ABA)[27]。

2.3.7 影響受體酶活性和基因表達 當受到逆境脅迫時,植物體內的蛋白質數量及種類會發生變化,可以檢測這些變化以確定植物的抗逆性的情況。化感物質可影響受體植物的酶活性與基因表達。現有研究發現[14],在化感物質脅迫下,受體植物可以通過改變酶活性來緩解由化感作用導致的活性氧(Reactive oxygen species,ROS)的傷害,這是受體植物在化感物質的脅迫時產生的自我保護機制。通過向藿香(Agastache rugosa)幼苗培養基中添加藿香各部的浸提液發現,藿香浸提液對其幼苗的可溶性蛋白的產量具有顯著的抑制作用[42]。研究顯示[43],生姜(Zingiber officinale)的葉和莖的浸提液可以通過抑制大豆種子中脂肪酶的活性來抑制其萌發活動,同樣的Kato Noguulchi等[44]的研究表明MBOA抑制α-淀粉酶活性,從而阻礙受體內淀粉的分解與利用,最終影響受體的生長發育。外源化感物質N-苯基-2-萘胺處理普通小球藻,結果顯示其基因psaB與psbC在表達過程中的轉錄階段明顯受到抑制作用[35]。Sripinyowanich 等[45]研究了 ABA 對水稻的影響,在試驗中發現ABA可以影響OsP5CR基因的表達。

3 植物化感作用的應用及實踐意義

3.1 化感作用在農業生產中的作用

在農業生產中,田間雜草和連作障礙是影響農業產量和品質的主要因素。田間雜草防治方面,目前常用的方式是噴灑化學除草劑,雖然能夠有效的抑制雜草的生長,但農藥殘留威脅人類的健康,增加農業生產對環境的壓力[46]近年來化感物質的抑草作用在農業生產上受到了越來越多的關注[47],許多學者研究發現了很多作物能夠通過化感作用抑制雜草生長[48]。化感物質合成的除草劑低毒高效且可以被生物分解,利用化感物質抑制雜草的生長,有利于保護環境,實現農業可持續發展戰略[49]。這方面的研究已有報道,如申時才等[50]研究發現紅薯(Ipomoea batatas)葉片浸提液對五種常見的農田雜草的發芽勢具有顯著的抑制作用。以不同作用機理的新型有效成分噻酮磺隆+異噁唑草酮+安全劑配制而成的噻隆·異噁酮315SC(Adengo 315SC)可有效的清除玉米田土壤中的雜草[51]。

在同一塊農田連續兩年或者兩年以上種植同種或同科作物以后,作物長勢變弱、產量和品質下降的現象被稱為連作障礙。針對連作障礙,通常采用農作物套間種植來保證農作物的持續高效生產[52]。把具有化感作用的農作物與其他作物進行間作(Row intercropping)、套作(Relay strip intercropping)、或者輪作(Crop rotation),既能改善農田土質抑制雜草生長又可以防治病蟲害,提高農作物產量[53]。例如,勝紅薊種植在柑橘(Citrus reticulata)園中,不僅能夠抑制雜草生長,而且還可以抑制紅蜘蛛數量的增長,其收割后還可以做綠肥。朱錦惠等[52]研究發現,在小麥和蠶豆的間作模式下,蠶豆土傳枯萎病顯著降低。中藥材茅蒼術(Rhizoma Areactylodis)與花生(Arachis hypogaea)間作顯著增加了花生根際的細菌、真菌和放線菌數量及多樣性,緩解了花生連作障礙[53]。

3.2 化感作用在草地牧場的作用

草地中存在有許多具有化感作用的植物,部分植物對牧草表現出抑制作用,也有其他部分植物表現出對雜草具有抑制效應。其中菊科蒿屬、亞菊屬、橐吾屬及瑞香科狼毒屬等的研究比較深入[54]。瑞香狼毒(Stellera chamaejasme)是我國北方草地生態系統中常見的一種有毒植物,在早春放牧時經常引起家畜中毒,而且其能夠抑制如紫花苜蓿、紅豆草(Onobrychis viciaefolia)和無芒雀麥(Bromus inermis)等優質牧草的生長[55]。沙打旺(Astragalus adsurgens)的根際分泌物對狼毒根系伸長與幼苗生長具有顯著的抑制作用,并且抑制作用強度隨分泌物濃度增強而增強[56]。利用這一化感特性,可以針對性的將沙打旺種子播種在由狼毒引發草地退化區域中,抑制狼毒種子的萌發率,改善退化區的植被覆蓋情況。鄒亞麗等[57]針對連作時間久的苜蓿自毒作用強的情況給出了苜蓿后茬栽種莜麥(Avena chinensis)的合理性建議。另有研究發現野生麻花秦艽(Gentiana macrophylla)的提取物能顯著抑制3種豆科牧草種子的萌發[58]。這些研究可以為牧場牧草合理的輪作、間作或套作提供科學的指導,有利于提高牧草產量和質量。

一些植物的化感作用不僅能有效抑制雜草生長,還對一些昆蟲具有一定的殺傷效果。因此,以化感作用為基礎點進而研究開發新型環保高效的除草殺蟲劑當下以成為研究熱點。例如狼毒的乙醇浸提液能夠有效的殺死黃粉蟲。一定濃度的五爪金龍(Ipomoea cairica)的水浸提取液對黃帚橐吾(Ligularia virgaurea)具有抑制作用,可以為控制黃帚橐吾擴散提供新的方法。

3.3 化感作用在植被生態系統中的意義

很多外來入侵物種通過釋放化感物質影響其他植物生長,從而增強對資源的競爭力,保證自身生長[59],眾多研究表明,化感作用是外來種占據入侵地群落優勢地位的有效工具[60]。紫莖澤蘭(Eupatorium adenophora)是對我國危害最為嚴重的入侵植物之一,李霞霞等[61]研究發現,紫莖澤蘭水浸提液對多種苦苣苔科植物均有化感抑制作用,而對一年生或多年生的黑麥草則具有一定的促進作用,這與Greer等[59]的研究結果相一致。外來植物Schinus terebinthifolius通過化感作用抑制美國佛羅里達州的紅樹林幼苗生長,造成生物入侵[62]。外來物種入侵會導致本土生態結構單一,最終引發生態系統失衡。所以,更深一步的研究入侵物種的化感物質與機理對制約生物入侵具有重要的意義。

生態系統中的植株間有著一定的間距,具有特殊的分布格局,通過不同物種間相互穿插生長,從而形成區域內物種多樣性。研究表明,天山云杉(Picea schrenkiana)、杉木(Cunninghamia lanceolata)、紫花苜蓿和馬鈴薯等植物都具有明顯的化感自毒作用[63]。在生態系統中,化感自毒作用可以抑制同種植物種子萌發與幼苗生長,確保所有植株個體能夠穩定生長,豐富區域植物物種,維持生態系統的穩定[1,64]。

4 問題與展望

雖然人們很早就觀察到植物化感作用這一現象,但是直到最近幾十年化感作用的重要性才得到廣泛的關注及重視[1]。化感作用的應用潛力巨大,然而其作用的整個過程復雜多變,現如今依然有諸多問題和困難仍待解決。

關于化感作用的研究多集中于控制實驗,許多外界因素可控,僅是單一物種甚至單一物質對受體植物的化感效應,研究結果在實際應用中受多種外界因素的干擾,需要進一步深入研究;另外,化感物質傳播途徑方面,目前的研究多采用單一方式進行模擬實驗,且觀測周期僅限于某一個或幾個關鍵階段,而自然界化感物質的傳播途徑和作用周期更為復雜,需要進行多尺度長周期的觀測。此外,在明確化感物質的化感作用機制后,從基因和蛋白水平展開深入的研究,將化感物質的作用機理和土壤、生態、化學、遺傳和分子生物等學科結合,培育出既能抗蟲、抗病、抗害和雜草,又能實現優質高產的優良作物品種;同時還能夠合理地管理種植和更有效地保護本土物種多樣性,使得植物群落系統能夠更加健康快速地發展。化感作用在生產實踐中具有十分重要的應用前景。因此,從研究方法和化感物質的提取方法上進行創新以及化感品種的篩選都是今后的研究方向[63]。同時,化感作用機制的研究以及化感作用機理和遺傳機理結合起來是今后研究的更深層次的課題。