湖北省磷礦資源生態開發效率評估與分類管理

杜春麗 任雪瑩 杜子杰

(武漢工程大學管理學院,湖北武漢430205)

長期以來GDP錦標賽與粗放式礦產資源開發的傳統思維,導致我國磷礦資源開發過程中出現了資源耗損嚴重、生態破壞、環境污染等一系列礦產開發的負效應問題[1-2],磷礦資源開發與生態環境保護的兩難矛盾日益突出,持續困擾著我國區域經濟高質量發展和生態文明建設進程。與此同時,磷礦資源作為我國24種戰略性礦產資源之一,其開發利用也關乎國家經濟、國防安全和戰略性新興產業的發展需求,尤其是在中美經貿沖突不斷升級的情況下,其供給安全問題已受到政界和學界高度關注[3-4]。顯然,在實現區域經濟高質量發展、切實保障戰略性礦產資源供給安全的重大背景下,如何推動磷礦資源生態開發和高效利用成為需要予以深入研究的重要課題。

我國磷礦資源主要集中分布在湖北、云南、貴州、四川和湖南等5省,資源保有儲量占全國磷礦資源保有儲量81.25%(數據來源于2017年湖北省、云南省、貴州省、四川省和湖南省統計年鑒),各地區磷礦資源稟賦差異巨大,決定了不同地區磷礦資源產業發展存在“先天性”差異[5]。此外,我國磷礦資源大都分布在主體功能區規劃中的限制開發區域,區域內生態脆弱、自然災害頻發,經濟社會發展相對滯后,是實施主體功能區戰略和推進區域高質量發展的難點地區[6]。因此,如何把握區域經濟技術發展水平和資源稟賦的異質性,是促進磷礦資源生態開發的關鍵所在。那么,磷礦資源生態開發效率如何?不同區域磷礦資源生態開發效率是否存在差異性?基于差異性如何推動磷礦資源生態開發和高效利用?深入探討上述問題對推動磷礦資源綠色開發、加快區域高質量發展具有重要的理論價值和實踐意義。

1 研究對象的選擇與概況

湖北省是我國5大磷礦基地之一,2017年磷礦資源保有儲量占全國29.61%(數據來源于2017年《湖北省礦產資源統計年報》),位居全國首位,在開發過程中,湖北省磷礦資源不可避免地出現了開發與環境保護的兩難矛盾,嚴重制約了湖北省磷資源產業綠色轉型和經濟高質量發展步伐,同時省內磷礦資源分布也呈現分布不均衡特征(湖北省磷礦資源主要集中在宜昌、荊門、襄陽和神農架等鄂西和鄂西南地區)。總體而言,湖北省磷礦資源開發利用情況是全國磷礦資源開發利用的縮影,極具代表性。

基于此,本項目以磷礦資源豐富的湖北省為研究對象,根據磷礦資源稟賦、區域功能定位以及經濟技術發展水平,選取省內13個磷礦資源開發利用相對穩定集中的縣域城市作為評價決策單元,分析磷礦資源生態開發效率,探究磷礦資源分類管理的路徑,為實現磷礦資源綠色開發、切實保障我國戰略性礦產資源供給安全提供科學依據和智力支持,也為其他戰略性礦產資源的生態開發與差別化管理提供借鑒與參考。

2 研究方法與指標選取

一般而言,在傳統的礦業生產過程中,生產者期望以較少的投入獲得較多的期望產出,而實際的生產過程不僅帶來了產品、利潤等期望產出,也伴隨著廢石、尾礦等非期望產出的出現。因此,本項目構建了一個考慮非期望產出的DEA模型來測算湖北省磷礦資源生態開發效率。

2.1 基于非期望產出的數據包絡分析方法

數據包絡分析方法(DEA)是一種對基于投入和產出的多個決策單元(DMU)的效率進行綜合評價的定量方法,該方法不需要預先設定生產函數模型,也不受主觀判斷影響,可以避免由于模型設定偏差導致的問題,其常用的分析模型主要有CCR模型、BCC模型和FDH模型。由于磷礦資源產業具有典型的規模優勢特征,研究將非期望產出作為投入指標,選用DEA-BCC模型測算湖北省磷礦資源生態開發效率。

2.1.1 基于非期望產出的BCC模型

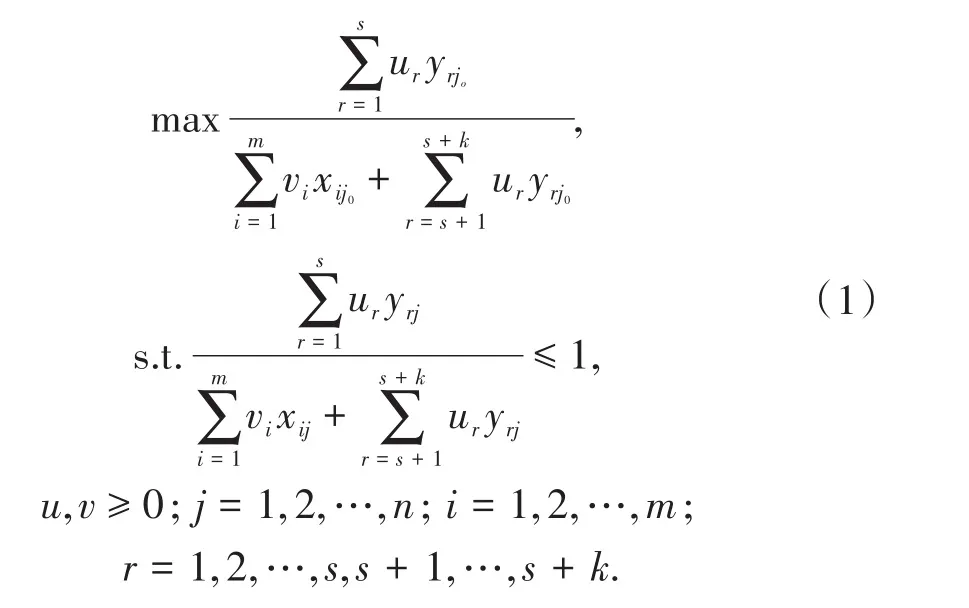

假設某經濟系統(湖北省磷礦資源開發系統)中有n個獨立的決策單元DMUj(j=1,2,…,n)(此處指湖北省各磷礦開發利用縣域),各自組織m種可控性資源(簡稱投入)Xj=(x1j,x2j,…,xmj)T,生產s種產品Yj=(y1j,y2j,…,ysj)T,同時產生k種非期望產出物Bj=(y(s+1)j,y(s+2)j,…,y(s+k)j)T。將非期望產出物作為輸入指標,定義第j0個DMU的效率評價指數為

將式(1)進行分式轉化得出基于投入的BCC模型,并進一步引入投入/產出的松弛變量(sx-,sy+,sb-),如式(2)所示。

顯然,當最優解θ*=1,sx-*=0,sb-*=0時,則稱決策單元j0為 DEA 有效;當θ*<1,或sx-*≠0,sy+*≠0,sb-*≠0時,則稱決策單元j0為非DEA有效。若θ*=1,且sx-*≠0,或sy+*≠0或sb-*≠0時,則判定決策單元j0為弱 DEA有效。

2.1.2 Malmquist指數

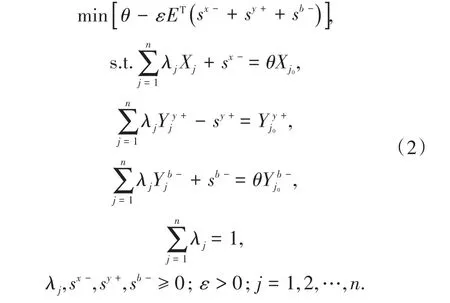

Malmquist指數是由 Caves(1982),Fare(1994)等引入并進一步發展的一種非參數線性規劃方法,主要通過構造從t期到t+1期的Malmquist指數來分析效率的動態變化情況,其模型如下:

在式(3)中,Dt+1(xt+1,yt+1)和Dt(xt,yt)分別表示t+1期和t期評價對象的研究對象的生產距離函數。假設規模報酬可變,全要素生產率指數(TFP)可以分解為技術效率指數(TEC)和技術進步指數(TC),技術效率指數(TEC)反映了決策單元的技術投入和創新狀況,技術進步指數(TC)反映了行業技術水平和創新能力,當TC大于1時說明技術出現進步,反之則出現退步,等于1時則表明技術水平不變。技術效率指數(TEC)可以分解成純技術效率指數(PTEC)和規模效率指數(SEC)。

2.2 指標體系構建和數據來源

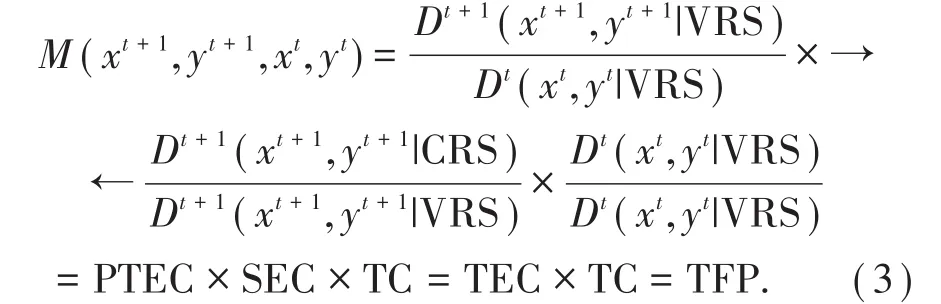

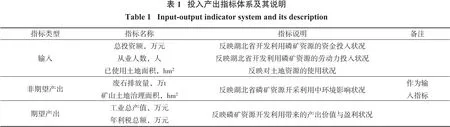

(1)構建湖北省磷礦資源生態開發效率評價投入產出指標體系。通過相關文獻梳理[7-10]以及對礦產資源生態開發效率的理解,本項目將非期望產出作為投入指標,構建湖北省磷礦資源生態開發效率評價的投入產出指標體系,詳見表1所示。

(2)數據來源與處理。本項目所用數據均來自于2013—2017年的《湖北省礦產資源統計年報》、《湖北省礦山企業礦產資源開發統計年報》。基于數據的可獲得性,在具體操作上,將年報中各個企業歸屬到所在縣域城市,將相關數據加總求和作為各個評價決策單元投入產出指標體系的具體數據,對于部分缺失數據采用算數平均法進行補缺[11],并進行屬性歸一化處理,將結果保留3位小數。

3 實證分析與結果

3.1 基于DEA模型的湖北省磷礦資源生態開發效率評價

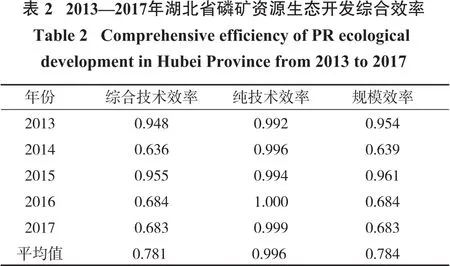

基于DEA-BCC模型,本項目利用DEAP2.1軟件對湖北省13個縣域城市2013—2017年磷礦資源生態開發效率進行實證分析,得出了湖北省磷礦資源生態開發的綜合技術效率、純技術效率和規模效率等各項效率指標,具體如表2所示。

從表2可以發現,總體來看,湖北省磷礦資源生態開發的綜合技術效率水平不高,且呈波動下降的趨勢,多年平均值僅為0.781。具體分析如下:

(1)湖北省磷礦資源生態開發的純技術效率平均值較高,為0.996,趨近于1,總體呈現出逐年上升的趨勢,說明近5年來,湖北省磷礦資源生態開發的技術水平日益提升,也反映了湖北省對環境負荷產物綜合利用的能力也逐漸增強。

(2)由表2也可以看出湖北省磷礦資源生態開發的規模效率平均值較低,僅為0.784,并呈現出波動下降的趨勢,這說明2013—2017年湖北省磷礦資源生態開發的規模效率不高,存在著投入冗余或產出不足的問題。規模效率變化趨勢與綜合技術效率變化趨于一致,由此可以判斷導致湖北省磷礦資源生態開發低效率的主要原因是規模效率不高。

事實上,湖北省磷礦開發利用的主要縣域城市均處于限制開發區域,這種區劃功能定位以及相關政策均對所在地區的經濟技術發展水平、資源環境承載力提出了較高的要求,使得湖北省磷礦資源開發利用的規模受到限制,這也是近年來湖北省對礦產資源開發及生態環境管控力度加大的結果。

3.2 基于DEA-Malmquist指數的湖北省磷礦資源生態開發效率評價

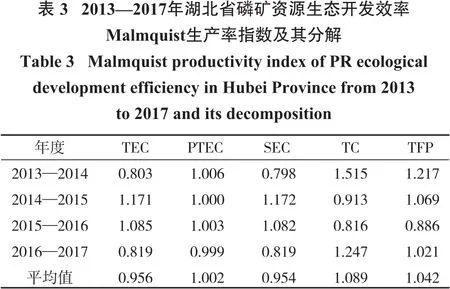

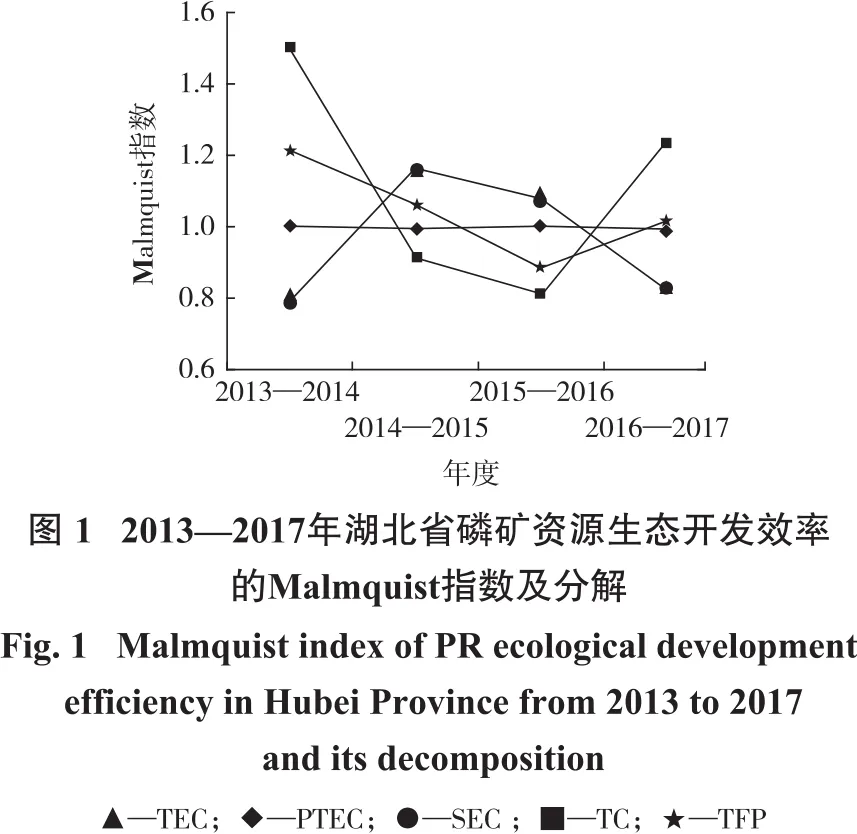

為了更加深入地研究湖北省磷礦資源生態開發效率在2013—2017年間隨時間推移而產生的動態變化及其原因,項目運用DEA-Malmquist指數模型測度湖北省2013—2017年的磷礦資源生態開發效率及其分解值,具體結果見表3所示。

通過對Malmquist指數分解可以發現,總體來看,2013—2017年湖北省磷礦資源生態開發的全要素生產率指數均值為1.042,5年間整體呈增長趨勢(年均增長4.2%)。其中,技術進步指數平均上升8.9%,技術效率指數平均下降4.4%,說明2013—2017年湖北省磷礦資源生態開發全要素生產率的提升主要來源于行業技術進步。然而,磷礦資源開發利用中企業技術效率在5年間呈現了下降態勢,究其原因主要是磷礦資源開發的規模效率下降導致的,這與前文DEA-BCC模型分析結論基本一致。

從時間維度來看,2013—2017年湖北省磷礦資源生態開發的全要素生產率呈現先上升后下降的態勢,顯然,2015年是轉折點,見圖1所示。2013—2014年、2014—2015年這2年內,湖北省磷礦資源生態開發的全要素生產率指數均大于1,分別增長21.7%和6.9%,表明這兩個階段全要素生產率呈上升態勢,但前者是由于行業技術出現較大進步,后者是因為規模效率指數增長了17.2%。2015—2016年期間,盡管規模效率指數提高了8.2%,但由于行業技術進步指數下降18.4%,導致湖北省磷礦資源開發利用效率整體下降,TFP值下降了11.4%;2016—2017年間,盡管行業技術進步指數提高了24.7%,但規模效率的下降阻礙了全要素生產率的大幅上升。

需要說明的是,湖北省磷礦資源開發利用的全要素生產率在2013年上升而2015年后陡然下降的原因是有跡可循的。2013年,國土資源部在鄂、湘、川、黔、滇磷礦主產區啟動“三型礦山”建設試點工作,湖北省各磷礦企業大力推廣中低品位磷礦選礦技術、中下磷層同時回采等新技術、新方法,轉變礦產資源開發利用方式,實現了開采方式科學化、資源利用高效化,從而使行業全要素生產率得到大幅度提升。2015年以后,湖北省先后進行了“全省礦產資源領域專項整治行動”、“全省礦產資源勘查開發秩序整頓專項行動”等一系列改革行動,部署開展了創建省市級綠色礦山、大力推進礦產資源綠色勘查、開展礦產資源綠色開發收益共享精準扶貧試點等六項重點工作,規范磷礦企業生產運營與管理,強調重視礦產資源的生態開發和綠色發展,這種生態倒逼機制促使一些綠色技術水平較低的磷礦開采和開發企業減少產能或者停止開采,直接或間接影響了湖北省磷礦企業資源開發利用的全要素生產效率。此外,隨著《湖北長江經濟帶生態保護和綠色發展總體規劃》等行動綱領的逐步頒布實施,湖北省加大了長江沿線磷礦采選和磷化工企業的環境整治,某種意義上降低了湖北省磷礦資源開發的規模效益,從而也解釋了2015—2016年間湖北省磷礦資源開發利用的全要素生產率的下降。

3.3 湖北省磷礦資源開發利用的區域差異性

為了進一步了解湖北省磷礦資源開發利用效率的區域差異情況,本項目對2013—2017年湖北省13個縣域城市磷礦資源開發利用效率進行測度,具體結果詳見表4所示。

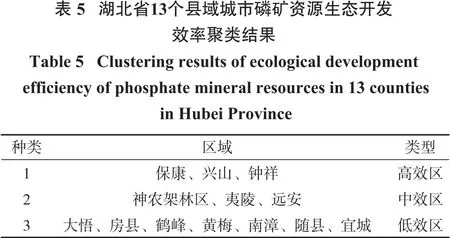

顯然,13個縣域城市磷礦資源生態開發綜合效率差異較大,綜合效率平均值最高的縣域城市是興山縣和鐘祥市,達到了1.000,保康、神農架林區、遠安縣的綜合效率值都在0.9以上,其他縣域城市的綜合效率平均值均在0.9以下,且最低的僅為0.603。為了切實把握區域資源開發的差異性,本研究采用K-均值聚類分析方法對湖北省13個縣域城市磷礦資源生態開發效率進行聚類分級,有效理清了13個縣域的歸屬梯隊問題。聚類結果詳見表5所示。

由表5可知,1類高效區包括興山、保康、鐘祥等3個縣域城市,占比23.1%。該區域擁有磷資源行業的龍頭企業,技術水平相對較高,保證了人力、資本、技術等要素投入產出較高收益,能將礦山開發的負效應降到最小,因而資源開發綜合技術效率、純技術效率和規模效率較高。

2類中效區包括神農架林區、夷陵區和遠安縣,占比23.1%,其磷礦資源生態開發的綜合技術效率和規模效率不高,但純技術效率較高。其中,夷陵區和遠安縣經過多年的大規模、高強度無序開采,生態環境已受到嚴重的破壞,處于規模報酬遞減階段;而神農架林區是重要生態安全屏障,生態環境異常敏感脆弱,已有磷礦資源開發已經造成較為嚴重的水土流失現象。

3類低效區包括大悟、房縣、鶴峰、黃梅、南漳、隨縣和宜城等7個縣市地區,占比53.8%,受困于該區域的功能定位,大規模、高強度的開發活動受到限制,加之磷資源產業基礎相對薄弱,其磷礦資源生態開發的綜合技術效率和規模效率較低。

4 研究結論與對策建議

4.1 主要結論

(1)從DEA靜態分析來看,湖北省磷礦資源生態開發的綜合效率不高,主要原因在于規模效率較低,存在投入冗余或產出不足的情況,但湖北省磷礦企業處理環境負荷產物并進行綜合利用的純技術效率相對較高。

(2)從Malmquist指數分析來看,因行業綠色技術水平的進步,2013—2017年湖北省磷礦資源生態開發的全要素生產率總體呈增長態勢,但企業技術創新的不足以及規模效率不高阻礙了全要素生產率的進一步提升。

(3)從區域來看,湖北省縣域間磷礦資源生態開發綜合效率存在顯著差異,可以明顯劃分為高效區、中效區和低效區。

以上評判結果較準確地反映了湖北省磷礦開發利用的現狀。

4.2 建議與對策

當前資源環境約束力度日趨加大,建設綠色礦山是礦產資源開發大勢所趨,亟需破解礦產資源開發和生態環境保護的兩難困境,實現礦產資源綠色高質量發展,為此,本文提出以下建議與對策:

(1)在未來資源開發利用活動中,建議出臺相關政策鼓勵磷礦企業開展技術創新,不斷持續增強礦山企業綠色技術創新能力,降低礦山開發帶來的生態環境負面影響,積極申報“綠色礦山”、“生態開發”試點,實現磷礦資源產業的綠色發展。

(2)建議繼續執行強有力的生態約束和環境規制。對于符合主體功能區規劃要求的局部重點開發區域要加強環境監督與管理,對于禁止開發區域,應采用“關、停、并、轉”等措施繼續執行嚴格的環境規制。

(3)建議根據區域資源稟賦差異、區域功能差異,實行差異化的分類管理。高效區要充分發揮區域內磷礦資源行業內龍頭企業的示范作用和技術引領作用,保持現有開發規模,呈現穩中有質的發展態勢;中效區應提升磷礦資源規模化開采、集約化經營水平,加快綠色礦山建設,研發磷礦資源深加工的關鍵技術,不斷提高產品附加值,全面提升綠色全要素生產率;低效區生態環境敏感性較強,磷礦資源開發和相關產業基礎相對薄弱,應盡快實施企業退出機制,對于該區域中發展基礎較好的企業,應大力發展循環經濟,使磷礦資源開發和生態環境保護并行。