探求疫情期員工管理邊界

石先廣

新冠肺炎疫情給企業的員工關系管理帶來了許多新難題,假期處理、工資計發、停工停產等問題無不困擾著企業。

不久前,拜耳北京公司一名澳籍女員工,在返回北京居住期間拒不按規定進行居家隔離,執意外出跑步且不戴口罩,該女子不僅不聽從社區防疫人員的勸阻,反而態度蠻橫,還大喊“救命騷擾”。隨后民警趕到對其提出警告,必須按規定居家隔離14天不允許外出。

此事件經網絡傳播后,引發廣泛關注。3月17日下午,拜耳中國官方微博發布聲明稱:“拜耳一貫遵守經營地所在國的法律和法規,并堅定支持中國政府和民眾的抗疫行動。對于網上流傳的視頻,拜耳在第一時間進行了核實。經查,該涉事人確為拜耳員工。對于該事件,拜耳聲明:對該員工做出辭退處理,立即生效。”

3月18日,北京市公安局出入境管理局根據相關規定,注銷了該女子的工作許可證,并要求其限期離境。不久,該澳籍女子被警方帶離小區,其后未再返回。據某租房平臺中介人士稱,事發后,涉事澳籍租客很快就辦理完退租手續,后期會對房屋進行全面消毒。

無獨有偶,近日網絡上又流傳出一則格力電器董事長董明珠接受《南方都市報》采訪的視頻。在采訪中,董明珠舉例稱:“前段時間,有位員工因為他的小孩跟外面人有接觸,再加上幾家人又聚會,雖然該員工最后的檢查結果為陰性,既沒有被傳染也不是疑似病例,但格力最后還是把他開除了……”

這兩起辭退員工事件,獲得了大部分公眾的肯定。在為這些企業拍手叫好的同時,也有一些涉及勞動法的專業問題值得思考:在疫情影響下,管理角度上的企業對于員工行為管理的邊界,法律角度上的企業員工辭退員工的依據,這兩個問題也與企業緊密相關。

企業的管理邊界

傳統理論認為,企業一般只能介入生產經營過程中的員工行為管理,對于生產經營之外的員工個人行為,企業無權管理。

例如,蘇州市工業園區人民法院在一起員工乘坐黑車到單位被企業依據制度辭退的案例中,給出如下判決理由:“公司有權通過制定規章制度進行正常生產經營活動的管理,但勞動者在勞動過程以及勞動管理范疇以外的行為,用人單位適宜進行倡導性規定,對遵守規定的員工可給予獎勵,但不宜進行禁止性規定,更不能對違反此規定的員工進行懲罰。”

同時,蘇州市中級人民法院判決述稱:“規章制度作為用人單位加強內部勞動管理,穩定、協調勞動關系,保證正常勞動生產秩序的一種管理工具,在日常的勞動秩序中確實發揮著重要作用。但是,規章制度既要符合法律、法規的規定,也要合情合理,不能無限放大乃至超越勞動過程和勞動管理的范疇。”

簡而言之,企業對員工8小時之內(工作期間)的工作行為可以管理,8小時之外的生活行為無權干涉。然而,傳統的觀念越來越受到挑戰,筆者認為,在現代社會,網絡和自媒體的發展模糊了工作和生活的界限,為企業管理員工的行為帶來了新的挑戰。如果沒有網絡和自媒體,員工在工作之外的私人不當行為就難以得到傳播,也不會關聯其所在的單位。但是由于網絡和自媒體越來越滲透甚至充斥著人們的生活,員工8小時之外的不當行為,經過網絡傳播、發酵,就會關聯到所在單位,即便是非工作期間的不當行為,也會直接影響到所在單位的形象。

如在一則員工下班后在微博上吐槽本單位產品的案例中,上海市長寧區人民法院表示:“雖沒有直接證據證明高某行為對乙公司造成了損失,但基于微博開放性以及在現代社會的影響力和傳播力,高某的言論已經對乙公司的聲譽以及品牌建設造成了實質性的不利影響威脅。”

因此,在網絡和自媒體時代,雖是員工的私人行為,但如果其私人行為給所在企業的形象帶來不利影響,應當賦予用人單位管理與懲戒的權利。很多單位也是出于維護企業自身形象的考慮而作出辭退員工的決定。

辭退的合法途徑

從勞動法的角度來說,我國勞動法遵循“解除法定原則”,否則就是違法解除。那么對于拜耳、格力來說,對于不遵循疫情期間隔離措施、防控措施的員工,該如何解除員工勞動合同?若員工的行為構成妨害傳染病防治罪,并被追究刑事責任,用人單位可根據《勞動合同法》第三十九條第六項的明確規定解除勞動合同。

從新聞報道的信息來看,無論是拜耳員工違反隔離規定外出跑步、拒戴口罩,還是格力員工家庭聚餐,這些并未構成刑事犯罪,用此路徑解除勞動合同顯然不適用。需要注意的是,我國的《勞動法》《勞動合同法》并未賦予用人單位可以解除被行政拘留員工勞動合同的權利,但在裁判實踐中,主流觀點支持用人單位將被行政拘留轉換為嚴重違反用人單位的規章制度從而進行處理,轉化的思路有以下兩種:

一是行政拘留期間定性為曠工,曠工達一定天數可以解除勞動合同。對此雖然存在爭論,有人認為員工被行政拘留屬于人身自由受到限制,不屬于無故曠工。然而筆者認為,這種觀點看似有理,其實經不起推敲。因為,勞動者違反《治安管理處罰法》而導致行政拘留,不是缺勤的正當理由,因自身違法行為導致的后果應當由勞動者自行承擔。從這一點來說,行政拘留期間認定為曠工更具有合理性。

二是規章制度規定“員工違反治安管理處罰法被處以行政拘留的,屬于嚴重違紀”。對于員工下班后的一般違法行為,如違反交通規則,用人單位的規章制度不能給予勞動者違紀處理;對于違反《治安管理處罰法》的行為,不僅具有直接的社會危害性,而且會對用人單位的生產秩序和生活秩序產生潛在威脅。勞動者的行為雖不符合《勞動合同法》第三十九條第六項“被依法追究刑事責任”的情形,但因法律已賦予用人單位規章制度的制定權,用人單位可根據《勞動合同法》第三十九條第二項“嚴重違反用人單位的規章制度”解除勞動關系,這兩項是平行關系,可以同等適用。

不過,從新聞報道中的信息來看,拜耳女職工和格力員工也未被行政拘留,意味著此路徑也不適用。如果用人單位通過民主程序,針對疫情防控規定了詳細的行為準則,并向員工公示或告知,且具備合理性的,可以作為處理員工的依據。

如果用人單位并未針對疫情防控制定具體的制度,但有相關類似條款可以套用的,也可以作為處理的依據。如上文分析過的員工8小時之外的行為,若企業的員工手冊中有類似“員工在工作之外的不當行為,經媒體曝光或傳播,給企業形象造成不利影響的,視為嚴重違紀”的表述,也可以作為解除勞動合同的制度依據。

筆者認為,隨著網絡和自媒體的發展,類似上述規定的必要性和重要性愈發重要,若企業沒有類似規定,應及時修訂員工手冊。

從新聞報道的信息來分析拜耳和格力辭退員工的理由:拜耳的聲明是“公司已根據相關規定,對該員工做出辭退處理,立刻生效”;格力董事長董明珠的說法是,“因為格力當時規定不能聚會聚餐,在特定的情況下,人人都要自覺,這不僅是對自己負責,也要對別人負責,我們對于這種不遵守防疫規則的人一律嚴肅處理” 。從以上兩家公司的聲明和表態來看,辭退員工都是有規章制度依據的。當然,我們至今還沒有看到兩家企業的具體規定。

總而言之,完備的規章制度是企業辭退員工的重要支撐。分析到現在,可能很多HR或企業管理者會疑惑,如果不是大公司,沒有拜耳和格力所說的相關制度規定,該如何辭退類似的員工呢?對此,筆者認為,如果沒有相關規定,還有一種路徑可以選擇,即“違反勞動紀律”。

我國《勞動法》第三條規定,勞動者應當遵守勞動紀律;根據《勞動法》第二十五條的規定,勞動者嚴重違反紀律的,用人單位可以解除勞動合同。

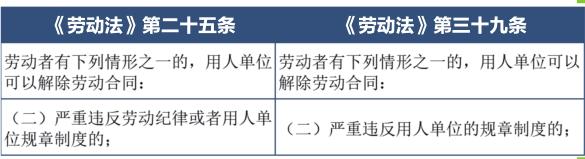

如果把《勞動法》第二十五條和《勞動合同法》第三十九條進行對比,可以發現,如果沒有規定規章制度,還可以選擇“勞動紀律”:

對于“勞動紀律”的具體內涵,國家法律法規并未進一步地規定,筆者認為,武漢市中級人民法院在一起員工吸毒被辭退案件的判決中對其有較好的論述,可供HR們參考:

“勞動紀律的制定主體并非只有用人單位,國家也是勞動紀律的重要制定主體,勞動者在用人單位工作期間,應當遵守國家法律、法規以及用人單位的規章制度……工作時間守法不僅是勞動者的基本義務,也是提供勞動、維系勞動秩序的前提和基礎。勞動者在工作時間違反了守法的基本義務,就是違反了勞動紀律。

在規章制度未對此明確列舉的情況下,對于違紀行為是否嚴重,在實務操作和司法審查時應根據不同行業、不同工作特點,以及違紀行為對工作管理、社會生活可能產生的危害性程度綜合判斷,既要避免用人單位濫用處罰權,也要尊重用人單位為加強企業管理和維護勞資雙方利益時對嚴重程度的認定。”

從以上判決理由也可以看出,“勞動紀律”是一個辭退員工的終極條款,但至于何種行為屬于嚴重違反勞動紀律,則是裁判者的自由裁量權。

就上述兩個辭退事件來說,如果用人單位的規章制度中缺乏具體的或類似的條款,援引“勞動紀律”也是辭退的一個選擇。綜上,疫情下員工行為的管理是一項重要而又緊迫的任務,在當前邊復工邊防控疫情的大背景下,員工應當自覺規范行為,企業制度也要進行補充和完善。

作者 勞達laboroot副主任律師、高級合伙人