業績補償承諾規避高溢價并購風險作用研究

宋清 劉慧芳

【摘 要】 業績補償承諾的初衷是作為估值調整機制維護并購交易的公平,提高并購效率,但許多被并購企業為了獲得高額交易對價而做出虛高業績承諾,引發了高溢價并購風險。文章采用案例研究的方法,分析HH公司并購MJ公司的案例發現虛高的業績承諾引起了高溢價并購,業績承諾難達標、子公司失控、巨額商譽減值和業績補償難履行等高溢價并購風險并沒有因為業績補償承諾的存在而得到規避。最后提出以下建議:并購各方應謹慎對待業績承諾,合理確定交易對價;并購后并購企業要積極進行整合,加強對被并購企業的控制;應完善業績補償權的相關法律法規。

【關鍵詞】 并購重組; 業績補償承諾; 高溢價并購風險; 商譽減值; 風險規避

【中圖分類號】 F230;F275? 【文獻標識碼】 A? 【文章編號】 1004-5937(2020)14-0046-05

一、引言

隨著我國資本市場的完善和國家產業結構改革等相關政策的出臺,并購在近幾年發展為一種流行的企業擴張工具,2008年頒布的《上市公司重大資產重組管理辦法》中業績補償承諾被正式提出。該辦法要求并購交易雙方應就相關資產實際盈利數不足預測利潤數的情況簽訂明確可行的補償協議。自業績補償承諾政策實施以來,有關業績補償承諾的研究文獻越來越多,大部分研究集中在業績補償承諾帶來的并購協同效應、對并購績效的影響和對中小股東利益保護作用等方面。呂長江和韓慧博[ 1 ]通過研究2011—2013年中小企業板和創業板市場的并購事件得出業績補償承諾能夠顯著提升并購的協同效應、提高并購效率的結論;黃小勇等[ 2 ]站在中小股東利益保護的視角,通過對掌趣科技并購上游信息的案例研究發現業績補償承諾短期內對中小股東利益有保護作用,但當業績不達標后補償機制對中小股東利益保護作用有限。在高溢價并購風險方面的研究不多,目前研究只是以個別行業為研究對象,集中在高溢價并購行為動因、效果及由此產生的商譽的會計處理問題方面,而在業績補償承諾對高溢價并購風險規避方面更少有學者進行深入的研究。

業績補償承諾的初衷是作為一種估值調整機制來維護并購交易的公平,降低受信息模糊性和不對稱性影響對并購標的估值錯誤進而導致高溢價并購的風險,抑制交易雙方對并購標的估值的操縱,保護中小投資者的利益。但是許多被并購企業在并購交易中為了獲得更高的交易對價故意夸大自身盈利能力和行業發展前景,做出虛高的業績承諾而忽視了盈利預測期業績難達標的風險。證監會雖在2014年調整了相關政策,取消了業績預測強制性規定,但業績補償承諾已然形成了市場慣性,發展成為資本市場上并購交易的“標配”,所以著重研究業績補償承諾這把雙刃劍對規避高溢價并購風險的作用很有現實指導意義。

本文采用案例研究法,以HH公司高溢價并購MJ公司為例,概述了并購過程,分析了高溢價并購與業績承諾的關系、業績補償承諾對高溢價并購風險的規避作用。選擇此案例進行分析的原因在于:首先,此次并購的溢價虛高,嚴重偏離并購標的的實際價值;其次,業績承諾不達標后,HH公司和MJ公司的母子公司失控風波引發了強烈的社會關注;最后,業績補償措施執行中受種種阻力,截至2020年5月,補償義務仍未全部履行。

二、并購中的業績補償承諾和高溢價并購風險

業績承諾,是指在并購交易中被并購企業基于自身資產狀況和市場條件對未來一定時期(一般為3年)的盈利做出的必須兌現的承諾。并購溢價,是指并購企業在并購交易中支付的高于被并購企業資產賬面價值的部分。在資本市場上,并購溢價并沒有公認的合理區間,隨著業績補償承諾在并購交易中的廣泛應用,一些不合理的高業績承諾問題顯現,越來越多的上市企業懷著并購后被并購企業能夠快速為其創造高額業績來拉動企業整體的經營業績的美好期待,非常樂意支付較被并購企業賬面價值更高的對價來完成收購交易。而評估機構在使用收益法對被并購企業進行資產評估時,常以被并購企業做出的業績承諾作為選取未來各期收入的主要依據。王競達和范慶泉[ 3 ]認為業績承諾如果過高,則“高承諾”不可避免地會導致“高估值”,而“高估值”將向市場發出積極信號,很有可能帶來“高溢價”。通常被并購企業為了獲得不錯的交易價格,總是做出高的業績承諾,如此就會通過高估值導致高溢價。

業績補償承諾是并購企業和被并購企業簽訂的盈利補償協議,其內容包括業績承諾和業績補償條款,協議約定了業績承諾不達標時,原承諾人以股份或現金的形式對業績差額進行補償。本文研究的高溢價并購風險包含業績承諾難以達標的風險、并購整合風險、巨額商譽減值風險和業績補償風險。

三、HH公司并購MJ公司案例簡介

本案例并購企業為HH上市公司(以下簡稱HH公司),是早期從事通用設備制造的上市公司。該企業有較高的研發水平,是國家高新技術企業,其主要產品有碳系新材料、3D打印金屬耗材及零件、合金粉、智能制造等,其品牌產品暢銷日本、美國、歐州和東南亞。被并購企業為MJ有限公司(以下簡稱MJ公司),是高新技術企業,成立于2010年,主要產品包括工業自動化、信息技術、智能整體解決方案、工業機器人硬件(軟件)和工業軟件。該企業擁有先進的研發中心和專業的團隊,擁有120多項專利,是國內較早專注于工業4.0項目的企業,已發展為中國智能制造領域的龍頭企業,在業界享有極高聲譽。

自2010年以來,國內供需結構變化導致工業金剛石的平均價格下滑,HH公司的營業收入和凈利潤增長速度也隨之下滑,甚至在2014年,HH公司年報中披露的扣非凈利潤增長率更是從22.49%跌至6.7%。而MJ公司在我國工業4.0、工業智能領域實現了快速發展,HH公司希望借此并購契機來提高自身盈利能力,引進智能化,進一步優化生產工藝和生產流程,努力向智能化生產企業轉型,以此切入工業4.0領域。2015年3月27日,HH公司公布了重大事項停牌通知,拉開了并購重組的帷幕。為了促成并購交易,MJ公司承諾在2015年度、2016年度、2017年度其經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別不低于3 000萬元、3 900萬元、5 070萬元人民幣,承諾利潤總和為11 970萬元。若實際利潤低于上述承諾數,MJ公司會按照業績補償承諾的相關規定對HH公司進行補償。2015年5月20日,HH公司與MJ公司的原五大股東簽署了發行股份購買資產協議和盈利補償協議,將以發行股份方式購買上述股東合計持有的MJ公司100%股權,支付交易對價42 000萬元,發行股份數量為53 571 428股。該事項于2015年10月24日通過了中國證監會的核準。2015年11月12日,HH公司收到證券變更登記證明,新增股份登記手續辦理完畢,標志著此次并購交易落下帷幕。

四、案例分析

(一)高溢價并購與業績承諾關系分析

根據資產評估公司對MJ公司全部權益價值評估報告中披露的財務數據,其2012年凈利潤僅有4.29萬元,2013年全年凈利潤為-32.03萬元,2014年才扭虧為盈,全年的凈利潤為1 177.65萬元,而MJ公司承諾在2015 年度、2016年度、2017年度經審計的扣除非經常性損益后歸屬于HH公司股東凈利潤為分別不低于3 000萬元、3 900萬元和5 070萬元人民幣,3年盈利預測期的承諾凈利潤總和達前3年凈利潤總和的10.4倍,如此高的利潤增長速度難免讓人懷疑MJ公司原股東為了獲得更高的交易對價而做出虛高業績承諾。并購之初,HH公司聘請評估機構對MJ公司采用收益法進行的資產評估結論顯示,MJ公司在2014年12月31日凈資產評估值為42 055.04萬元,相較于經審計后的賬面凈資產1 999.74萬元估值增值率2 003.01%,最終交易對價定在42 000萬元,交易溢價率達到2 000.27%。根據上交所相關研究報告數據,我國A股市場2012年到2015年的并購標的資產平均增值率分別為201%、515%、527%和737%。由此可以看出,2 003.01%的估值增值率超出2015年A股市場平均水平2.7倍多,估值溢價率和交易溢價率幾乎是一致的,說明并購中交易價格的形成很大程度上依賴于評估機構的估值。收益法是評估機構估值的主流評估方法,業績承諾又是評估機構使用收益法時選取各期收入的主要依據,這樣就形成了高業績承諾、高估值和高溢價的“三高”現象,虛高的業績承諾引發了高溢價并購[ 4-5 ],這也為日后業績難以達標埋下了隱患。

(二)業績補償承諾對高溢價并購風險的規避作用分析

此次并購,雙方從簽訂業績補償承諾協議到股權轉讓手續辦理完畢,僅用了不足半年時間,業績補償承諾雖然提高了并購效率,但高溢價并購交易也蘊藏著許多風險,如并購后被并購企業業績承諾難達標的風險、母子公司整合和控制風險、巨額商譽減值風險和業績補償風險。雖然HH公司是超硬材料的巨頭企業,MJ公司也是智能制造的龍頭企業,但如若不努力做好并購整合工作,兩家企業很難做到優勢互補和完美融合,最終很有可能導致并購失敗,并購方所支付的高額對價也會付之東流。虛高的業績承諾不僅拉高了并購溢價,而且暗示了未來3年業績承諾難以達標,一旦業績承諾不達標,則并購企業在并購之初所形成的巨額商譽就會發生大幅度減值,給并購企業造成嚴重損失。業績補償承諾協議中雖有補償條款,但如果補償義務人沒有履約能力,并購企業的損失仍舊得不到補償。下面就業績補償承諾對高溢價并購風險的規避作用進行分析。

1.業績承諾難達標風險

根據表1,MJ公司2015年度、2016年度的經營業績基本符合原預期,但2017年度實際業績比承諾業績低11 647.13萬元,3年累計凈利潤完成百分比僅為4.33%,那么實際業績與承諾業績出現巨差的原因究竟是什么?根據披露的相關公告和財務數據,MJ公司2017年度經營業績與預期業績之間巨大差異的原因在于受到了人力成本和研發投入激增、應收賬款管理等不合理因素的影響,但筆者認為以上因素僅為會計層面的表面因素,更本質的原因則在于:并購之初雙方對此次并購和并購標的未來發展前景盲目過度樂觀,中介評估機構以業績預測為基準做出的估值嚴重偏離并購標的的實際價值,高業績承諾、高估值和高溢價的“三高”現象本就不合理,如此高的業績承諾本就屬于難以企及的目標。總之,業績補償承諾協議中簽訂的業績承諾如果不合理,那么并購后業績承諾難以完成就是大概率事件。所以,在并購交易之初,被并購企業在做出業績承諾時不應盲目樂觀,中介評估機構應該更加謹慎對待業績承諾,不應盲目選取業績承諾作為估值模型中各期收入的主要依據,而應對被并購企業的資產實際狀況嚴格把關,實事求是地評估其價值[ 6-7 ],同時并購企業也要理性對待業績承諾和中介機構的估值結果,要對高溢價并購有全面的風險意識。

2.子公司失控風險

2017年是業績承諾的最后一期,經過審計,事務所在2018年4月25日對HH公司2017年度財務報表出具了保留意見的審計報告。原因在于MJ公司考慮到業績不達標的情況即將敗露,不愿意配合審計工作,從而事務所無法判斷MJ公司財務報表的公允性。2018年4月26日HH公司發布公告稱MJ公司失控,要求其實際控制人將MJ公司原全部股權以6.98億資金回購,隨后MJ公司又申請解除股權轉讓協議,表示愿意配合審計工作。HH公司為了加強對MJ公司的控制,于2018年6月13日發布在MJ公司設立董事會及改組經營管理層的公告,HH公司在2018年8月31日稱重新將MJ公司納入合并報表。最終,經重新審計后事務所在2018年9月11日出具了標準無保留的審計意見,導致股價波動和證監會多次問詢的“失控風波”才結束。從事務所的審計結果來看,MJ公司2017年度凈利潤為-6 577.13萬元,而MJ公司自編2017年度報表的凈利潤為9 872萬元,這也驗證了其迫于業績承諾實現不了而不配合審計工作,且在業績補償承諾的壓力下有試圖通過操作盈余達到承諾業績的嫌疑。

透過此次近半年的“失控風波”可以看出,HH公司和MJ公司僅僅為名義上的母子公司,實際上并購后雙方并沒有提出具體實際的整合方案或措施。HH公司此次并購交易的初衷在于能夠從制造業向智能化制造業整合發展,戰略目標是明確的,但并購后的兩年里,其對MJ公司無論是財務管理、組織架構還是業務運作層面,并未做出任何實質性調整和融合的措施,并購的協同效應微乎其微。子公司失控后,HH公司董秘曾公開表示,并購后本公司在勤勉盡職管理上沒有做到位,由于雙方業務關聯度不大且秉著用人不疑疑人不用的態度,并購完成后為了讓MJ公司快速發展,遵從了其發展思路,在人事和經營方面給予了高度的自主權,直到MJ公司不配合2017的年報審計工作,HH公司才發現子公司已然不受控制,才采取相應措施。

根據以上分析,并購企業如果僅依賴一紙業績承諾想獲得不錯的利潤回報,但在人事、管理及業務等層面不做出具體的并購整合措施,則不僅并購的戰略目標很難實現,而且很容易發生此類失控事件。因此,僅有業績補償承諾難以保證并購的成功率,并購企業在并購之初就應對并購后組織架構的調整、經營理念的融合、業務的協同等做出具體方案,在并購整合過程中及時高效地將這些方案實施下去,而非等到并購后期子公司承諾業績難以實現、對子公司失去話語權才意識到并購整合工作的重要性。此外,為了防止被并購企業在業績方面進行會計層面的操縱,并購企業可以聘請事務所對被并購企業進行不定期的審計。

3.巨額商譽減值風險

2015年11月,在并購交易完成時,HH公司購買MJ公司100%股權形成了商譽29 550.3757萬元,2015年和2016年MJ公司業績均達標,所以該項標的資產未發生減值跡象。由于2017年MJ公司承諾業績未達標,HH公司聘請了資產評估公司對2017年12月31日為基準日的MJ公司資產組可回收價值進行評估,評估結論為:在持續經營的前提下,截至2017年12月31日,委托評估的MJ公司與商譽相關的全部主營業務經營性資產及負債形成的資產組可回收價值為32 000萬元。與2015年并購時42 000萬元的評估價值相比,明顯發生減值,根據企業會計準則測算出當期商譽減值為11 769.7771萬元(表2)。

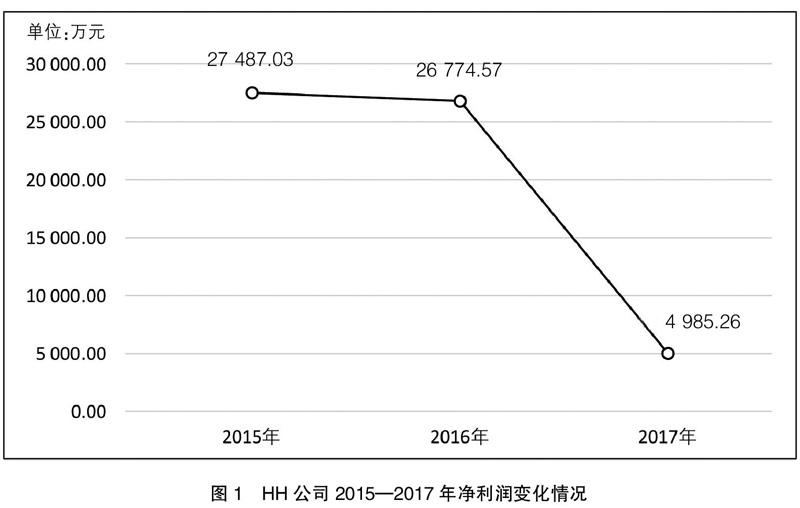

由于商譽減值準備計入資產減值損失,此次計提的11 769.7771萬元商譽減值直接導致HH公司2017年合并報表凈利潤下跌了11 769.7771萬元,圖1顯示了HH公司2015年至2017年的凈利潤變化情況。2017年凈利潤共下跌21 789萬元,凈資產收益率從2016年的7.61%跌至1.05%,這也直接損害了廣大股東的利益。

在資本市場上,因高溢價并購產生巨額商譽減值進而導致上市公司業績“變臉”的案例有很多,如果只是并購之初將并購成本超過可辨認凈資產公允價值的金額計入商譽,每年末只進行資產減值測試,顯然不足以防范巨額商譽減值給企業業績帶來的不利影響。巨額商譽產生的源頭在于高業績承諾引起的高溢價合并成本,支撐巨額商譽的基礎是被并購企業能夠實現業績承諾,如果業績承諾一旦難以達標,巨額商譽減值將直接抵減凈利潤,最終導致業績“變臉”[ 8 ]。要想規避巨額商譽減值風險:首先,須從商譽產生的源頭,即高溢價抓起,在并購之初應該確定一個合理的交易對價,避免確認不合理的巨額商譽;其次,在業績承諾期,并購企業應秉著謹慎的態度進行資產減值測試,加大對商譽減值測試的頻率,這樣可以提前將商譽減值在當期確認,減小一次計提巨額商譽減值給企業帶來巨虧的風險。

4.業績補償風險

MJ公司業績承諾未完成已成定局,這就觸發了業績補償條款。根據業績補償承諾中補償方案,MJ公司原五名股東應對HH公司進行股份補償,實際應補償的股份數量計算如下:

應補償的股份數量=(截至2017年度末累計承諾凈利潤數-截至2017年度末累計實際凈利潤數)÷承諾凈利潤數總和×標的資產的交易價格÷向MJ公司五名補償義務人發行股份的價格-已補償股份數量=(119 700 000.00-5 183 611.32)÷119 700 000.00×420 000 000.00÷7.84-0=51 251 517(股)

由于HH公司2016年度進行利潤分配時向全體股東每10股轉增了8股。根據補償方案,承諾期內若存在除權除息事項,股份補償數量按照轉股比例做出相應調整:

調整后應補償股份數=51 251 517.00× (1+0.8)= 92 252 731(股)

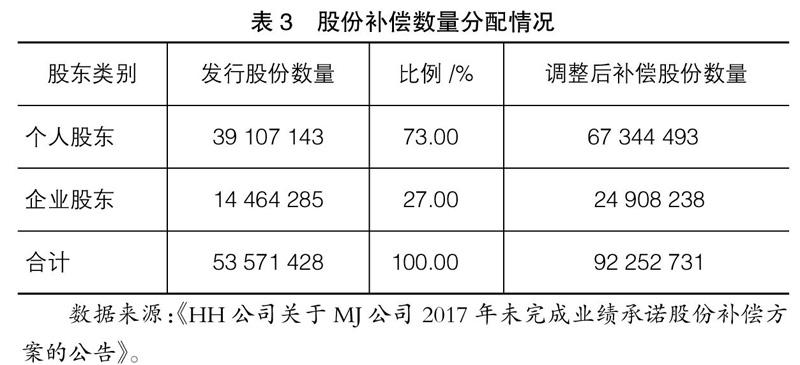

五名補償義務人按照其在并購交易之初獲得的HH公司所發行股份數占HH公司所發行股份總和的比例分別計算各自應承擔的補償股份數量。五名補償義務人包括四名個人股東和一名企業股東,應承擔的補償股份數量如表3所示。

根據2019年1月12日HH公司發布的《關于回購注銷2017年業績補償股份實施情況的公告》,補償義務人應向HH公司補償的股份,HH公司將按照規定程序以1元總價進行回購和注銷。對MJ公司而言,此次補償實質是減少了其當初并購時獲得的交易對價。對于HH公司而言,被并購企業業績承諾未實現導致HH公司每股收益沒有達到預期值,通過注銷五名補償義務人的補償股份,可以減少總股本數,提高每股收益,對沖其在此次并購中受到的一部分利益損失。

雖然業績補償方案已經確立,但實際履行起來卻屢屢受阻。根據HH公司相關公告,2019年1月30日,補償義務人之一的企業股東完成了補償義務,2019年3月HH公司對剩余四名個人補償義務人發布了補償督促函,四名補償義務人雖表達了積極補償的意愿,但由于其中三名補償義務人所持HH公司的股份處于質押狀態,且還有部分股東因涉及他人的股權糾紛案導致股份也被司法凍結,暫時很難履行補償義務。2019年12月13日,補償義務人之一的楊某將其承擔的補償義務履行完畢。截至2020年5月,剩余三名補償義務人還未履行補償義務,應補償而未補償的股份比例高達63%。

盡管業績補償承諾中約定五名補償義務人在并購交易中取得的股份有限售期,在限售期其取得的股份不得轉讓,但業績補償承諾未就限售股份的質押行為進行嚴格限制。當應補償的股份被質押而不能履行義務時,法律到底是保護業績補償權還是質權?首先,從法律條文來看,《擔保法》第75條規定,依法可以轉讓的股份、股票可以質押;《物權法》第209條、223條規定,可以處置的權利包括債務人或者第三人有權處分的、可以轉讓的股權,法律行政法規禁止轉讓的權利不得出質;《公司法》有關股份轉讓規定,股權質押必須符合股權轉讓的法定條件,不能轉讓的股份不得出質。那限售股份是屬于可以轉讓還是不可轉讓的權利呢?《物權法》中禁止轉讓的權利主要是針對如養殖權、捕撈權等國家法定禁止規定的權利,這些權利不得設定質權,目的在于防止質權人在行使質權時因權利不能轉讓而導致質權目的落空,且通常這種禁止性規定是沒有期限的,而限售股只是在一定期限內不能轉讓,在法律上仍屬于可處分的股份,因此業績補償承諾中涉及的限售股目前仍屬于“可轉讓”權利的范疇。其次,從質押登記的角度來看,根據深交所和上交所《股票質押式回購交易及登記結算業務辦法》規定的標的證券范圍也包含有限售條件的股份,所以限售股是可以進行質押登記的。最后,從法律效力來看,業績補償承諾僅僅為并購雙方簽訂的約定,而質權則受《擔保法》《物權法》等相關法律的保護[ 9 ]。綜上比較,限售股目前不屬于法律法規中所說的禁止轉讓的權利,限售股也可以進行質押登記,業績補償承諾屬于并購雙方的約定而非法律法規,受法律保護的力度較弱。所以筆者認為質權是優先于業績補償權的。如果想讓業績補償承諾在業績不達標時能夠真正保護并購方的權益,彌補高溢價并購給并購方帶來的損失,則需要完善相關法律法規,加強對業績補償權的保護。

五、結論和建議

(一)結論

綜上得出以下結論:高業績承諾引發了高溢價并購;不合理的高業績承諾暗含了業績承諾難達標的風險;在并購后的兩年多中,HH公司的管理理念和企業文化并未從真正意義上貫穿至MJ公司,后期失控才采取措施改組經營管理層,整合措施和控制措施嚴重滯后;MJ公司實際業績與承諾業績的巨差引發了巨額商譽減值,從而也拉低了HH公司當年業績表現;業績補償承諾在業績不達標后理論上應發揮一定的補償作用,但由于部分補償義務人所持股份被質押或凍結,導致補償義務難以履行。所以,一紙業績補償承諾協議在整個并購過程中對高溢價并購風險的規避作用非常有限。鑒此,本文從并購方面提出以下建議,旨在為并購各相關方和投資者提供借鑒。

(二)建議

1.謹慎對待業績承諾,合理確定交易對價

并購之初被并購企業要合理承諾業績,不應對市場前景盲目樂觀,更不應為了獲得高溢價而忽視后期高額業績實現壓力和業績難達標的后果;資產評估機構不應過度信賴業績承諾而以此為基礎進行標的資產估值,在評估報告中應對并購企業進行充分的風險提示;并購企業應保持審慎態度,在參考資產評估機構的評估報告時應充分考慮其他不確定因素,合理確定交易對價,減小日后發生巨額商譽減值的風險。

2.加強并購整合和控制

并購交易完成后,并購企業要積極主動地實施控制和監督功能,在人事、管理及業務等層面加強整合,從真正意義上實現并購的優化資源配置作用;為了預防被并購企業通過財務造假或粉飾來欺騙并購企業,并購企業可以聘請會計師事務所不定期對被并購企業進行審計。

3.完善業績補償權的相關法律法規

業績補償權在法律保護方面很難對抗質權,相關法律應該細化質押權利中禁止轉讓權利的范圍,建議將在限售期未解禁的股權加入不可進行質押的權利范圍,以加強業績補償承諾協議的補償效力。

【參考文獻】

[1] 呂長江,韓慧博.業績補償承諾、協同效應與并購收益分配[J].審計與經濟研究,2014(6):3-13.

[2] 黃小勇,王玥,劉娟.業績補償承諾與中小股東利益保護:以掌趣科技收購上游信息為例[J].江西社會科學,2018(6):48-57.

[3] 王競達,范慶泉.上市公司并購重組中的業績承諾及政策影響研究[J].會計研究,2017(10):71-77.

[4] 趙立新,姚漢文.對重組盈利預測補償制度的運行分析及完善建議[J].證券市場導報,2014(4):4-8,15.

[5] 陳瑤,楊小娟.上市公司重大資產重組業績補償承諾研究[J].財會通訊,2016(18):42-46.

[6] 李曉慧,呂廣原.簽有盈利補償協議企業重組的風險識別和應對:以福建金森重組失敗為例[J].會計之友,2015(22):62-67.

[7] 何頂.業績承諾、盡職調查和并購風險管理:以中水漁業收購新陽洲為例[J].會計之友,2018(21):130-133.

[8] 孟榮芳.上市公司并購重組商譽減值風險探析[J].會計之友,2017(2):86-89.

[9] 張輝.業績承諾在并購風險規避中的應用:以聚光科技并購北京吉天為例[J].財會通訊,2018(32):105- 110,129.