新時代大學生自戀與心理健康的關系研究

林啟修 李慧敏

摘要:新時代大學生個性突出、對自我關注度高,其心理健康水平成為研究者關注的重點。文章選取433名大一學生作為“零零后”新時代大學生的代表進行研究。結果發現:新時代男大學生的自戀水平低于女大學生;城市生源的大學生其自我欽羨水平顯著高于農村大學生;自戀與心理異常總均分、陽性項目均分及各因子均分具有顯著的負相關;自戀對心理異常總體具有顯著的負向預測作用。因此,新時代大學生的自戀水平越高,其心理發生異常的概率越小。

關鍵詞:自戀;新時代大學生;心理健康

中國特色社會主義進入新時代,經濟水平快速發展,人們家庭生活條件顯著改善,為大學生的健康成長提供了良好的環境。兒童在家庭中的地位越發重要,成為家庭成員關注的重心和焦點。在大學生的成長過程中,容易獲得來自父母及其他家庭成員的過度關愛。根據自戀的社會學習理論觀點,過多的關注和關愛,容易使兒童形成自戀型人格。然而,自體心理學家認為,自戀對于心理健康的發展具有重要的意義。自戀指個體對自身的興趣超過了他人的一種人格特質。自戀和親和性、同伴關系、共情能力、孤獨、焦慮等特質具有負性相關關系。“零零后”已開始步入大學殿堂,并將成為大學生群體的主力軍,他們處于人格穩定和自我同一性形成的重要時期。本文選取某學校大一學生作為“零零后”新時代大學生的代表,探索其自戀與心理健康的關系,為大學生的心理健康發展提供參考依據。

一、研究方法

(一)研究對象

選取江蘇某高校在校大一學生441人發放問卷,剔除答題時間過短、答題不完整等無效問卷,最終回收433份有效問卷。其中,男生95人,女生338人;獨生子女196人,非獨生子女237人;來自農村117人,鄉鎮177人,城市139人。

(二)研究工具和統計分析

采用《大學生自戀人格問卷》收集大學生自戀水平信息,分量表的同質性信度均在0.7以上。采用癥狀自評量表(SCL-90)測量大學生心理健康水平。通過SPSS17.0中文版對數據進行分析和處理。

二、結果與分析

(一)自戀水平的性別差異

同獨立樣本T檢驗,分析大一學生自戀水平上的性別差異,具體結果如表1所示。

由此可知,大一學生在自戀水平上存在顯著的性別差異,男大學生在顯性自戀人格和隱性自戀人格的得分上均低于女大學生。具體分析顯性自戀四個維度,結果發現男大學生在權欲、特權感、優越感維度上的得分顯著低于女大學生;女大學生在隱性自戀上的特權感、易感質水平顯著高于男大學生。

(二)自戀水平在是否獨生子女及生源地的差異

采用獨立樣本T檢驗和單因素方差分析的方法,分析大學生自戀水平在是否獨生子女、生源地(城市、鄉鎮、農村)上是否存在差異如表2所示。

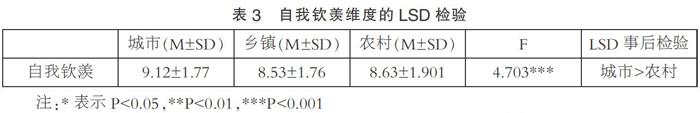

結果表明,大一學生自戀水平在是否獨生子女、生源地上的差異不顯著。然而,具體維度的方差分析中發現自我欽羨維度在生源地上具有顯著差異,即表現城市生源的大學生在自我欽羨維度上的得分顯著高于農村如表3所示。

(三)自戀與心理異常的相關

采用Pearson相關分析的方法,探究大學生自戀與其心理健康的關系,結果如表4所示。

結果表明,顯性自戀、隱性自戀均與癥狀自評量表心理異常總體、陽性項目均分及各因子呈顯著負相關。其中,隱性自戀與強迫癥狀、人際關系敏感、抑郁、焦慮、敵對、偏執、精神病性、其他等因子的相關系數大于0.3,與軀體化、恐怖等因子的相關系數均大于0.2;除精神病性外,顯性自戀與各因子、陽性項目均分及心理異常總體的相關系數均小于0.3。

(四)自戀與心理異常的回歸分析

采用多元逐步回歸分析法,以顯性自戀和隱性自戀為預測變量,以心理異常為因變量,為進一步探索新時代大學生自戀對于心理健康的預測作用。

結果表明,顯性自戀對心理異常總體具有正向預測作用,隱性自戀對心理異常總體具有負向預測作用,它們共同解釋了心理異常總體17.5%的變異量。

三、討論

(一)新時代大學生自戀在性別、是否獨生子女、生源地的差異

本文選取大一學生作為新時代大學生的代表,研究結果發現大學生在自戀上具有顯著的性別差異,男大學生的自戀水平顯著低于女大學生。以往研究認為,男性在一個以男權文化為主流的社會可能對特權、權利具有更高的向往和追求。有研究僅在顯性自戀的權欲、隱性自戀的特權感維度上發現性別差異,且結果與本文相反,即男大學生高于女大學生。這可能是由于,男女平等已逐漸成為我國社會的主流文化,女性在社會文化生活中的地位逐步提升。新時代的女性除了不僅追求財務獨立、事業成功,還在家庭當中有較大的貢獻。因此,女性在地位提升的同時,也逐步面臨更大的生活和工作壓力,驅使她們對權利有更高的追求。隨著社會文化的進步、生活條件的改善,女孩在家庭中的地位與男孩同樣重要。因此,女大學生在自我中心、特權感水平上的得分高于男大學生。

此外,本文還發現是否獨生子女與新時代大學生自戀相關不顯著。社會生活條件的整體改善和家庭教育資源的提高,使得是否獨生子女之間的差異逐漸減小。獨生子女或非獨生子女能夠享受到大致公平的關愛和教育資源。然而,地區、城鄉的經濟、資源差異仍然存在,從而導致自戀自我欽羨上具有生源地上的顯著差異,即來自城市的學生其自我欽羨水平顯著高于農村學生。來自農村的大學生可能面臨家庭經濟貧困、生活艱苦等問題,存在自卑、敏感等心理困惑,自信心和自我效能感缺乏。而來自城市的大學生,其成長過程更加順利,成長資源和環境更加優越,有較多展示和鍛煉的機會。因此,城市生源的大學生比農村生源的大學生具有較高水平的自我欽羨水平。

(二)新時代大學生自戀與心理健康的關系

新時代大學生自戀水平的提高與其心理健康是否存在相關是本研究探索的重點。相關分析結果表明,大學生自戀與心理異常癥狀具有顯著的負性相關,即大學生的自戀水平越高,其心理異常癥狀越不明顯。換言之,大學生的自戀水平越高,其心理健康水平越高。通過回歸分析,表明新時代大學生自戀對心理異常癥狀具有顯著的預測作用,即大學生的自戀對其心理健康有顯著影響。新時代的大學生處于物質生活富足、文化建設繁榮、教育資源豐厚的幸福時代,他們更加關注自我,個性更加突出,思想更加開放。自戀反應了大學生對于自我關注、自我實現和自我認可的心理需要。自戀水平越高的大學生,對自我的興趣越高,滿意度更高,在人際交往、學習生活、實踐活動中具有更高的積極性和主動性。另一方面,由于對自我的高度關注和滿意,大學生的自信心水平也能隨之提升,進而發展出良好的自尊。這些因素都有利于大學生發展健康、積極的心理狀態。而自戀水平過低,會導致大學生對自我的滿意度不足,從而在人際、學習中表現出退縮、自卑的行為特征,久而久之,會形成“自卑-退縮-更自卑”的惡性循環,最終降低大學生的心理健康水平。大學是一個自由、開放、有活力的學習和生活環境,應鼓勵大學生在這個環境當中充分展示自己,提高對自身的滿意度和自戀水平,勇于參加各種社交和學習活動,從而促進大學生的心理健康朝著積極向上的方向發展。

參考文獻:

[1]Millon T.What Is a Personality Disorder?[J].J Pers Disord,2016(03).

[2]Kohut H.Thoughts on narcissism and narcissistic rage[J].Psychoanalytic Study of the Child,1972(27).

[3]Brookes J. The effect of overt and covert narcissism on self-esteem and self- efficacy beyond self-esteem[J].Personality and Individual Differences,2015(85).

[4]鄭涌,黃黎.顯性自戀與隱性自戀:自戀人格的心理學探析[J].心理科學,2018(05).

[5]賀輝.大學生自戀人格、防御方式與人際關系困擾的關系研究[D].四川師范大學,2012.

*基金項目:本研究屬于南京工業大學2019年黨建與思想政治教育研究課題“工科高校大學生心理韌性現狀及提升機制”(SZ20190346)系列研究成果。

(作者單位:林啟修,南京工業大學;李慧敏,南京審計大學)