急性膽源性胰腺炎與急性非膽源性胰腺炎的臨床特征分析

朱東波 吳孟潔 王進廣 王 銳 祁 冬

急性胰腺炎(acute pancreatitis,AP)是消化內科常見病,發病快、病情變化迅速,部分發展為重癥胰腺炎而導致患者預后不佳,甚至引起患者死亡[1]。臨床上常見的誘發急性胰腺炎危險因素包括膽源性病變、飲酒、暴飲暴食及高脂血癥,不同病因誘發的急性胰腺炎臨床特點及預后均不相同[2-3]。當前,由非膽源性因素引起的急性非膽源性胰腺炎發病率逐年上升,常見病因包括飲酒、暴飲暴食、高脂血癥等。本研究旨在探討急性非膽源性胰腺炎的臨床特點、發病過程及預后的差異性,為臨床提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料 收集2017年1月至2019年12月在蚌埠市第一人民醫院消化內科住院的急性胰腺炎患者116例,男性69例,女性47例,年齡24~94歲,平均(51.16±17.01)歲。根據病因將研究對象分為急性膽源性胰腺炎(44例)和急性非膽源性胰腺炎(72例)兩組。急性非膽源性胰腺炎發病因素為飲酒7例、高脂血癥26例、暴飲暴食18例、不明原因(無飲酒、暴飲暴食、高脂血癥相關因素,且影像學未見膽囊膽管病變)21例。急性胰腺炎診斷及病因分類標準參見《中國急性胰腺炎診療指南》[1]。

1.2 研究方法

1.2.1 收集研究對象一般資料 包括研究對象性別、年齡、病因及血液學指標;評估研究對象入院24 h內全身炎癥反應(systemic inflammatory response syndrome, SIRS)發生率和入院24 h內急性胰腺炎嚴重程度評分(BISAP評分,B為BUN尿素氮縮寫,I為impairment意識障礙縮寫,S為SIRS全身炎癥反應縮寫,A為age年齡縮寫,P為pleural effusion胸腔積液縮寫)。收集研究對象CT影像學資料(如胰腺腫脹情況、滲出范圍、有無壞死及假性囊腫、有無合并胸水及腹水等),評估急性胰腺炎患者影像學特征。并發癥包括肺炎、假性囊腫、胰腺壞死等。研究對象的CT影像學資料由專門的影像學醫師閱片分析。

1.2.2 胰腺周圍滲出評估 所有患者入院前后均接受CT檢查,根據CT影像學表現將胰腺周圍滲出分為無滲出、少量滲出(滲出范圍<30%)、中量滲出(滲出范圍30%~50%)和大量滲出(滲出范圍>50%)。

1.2.3 急性胰腺炎嚴重程度床邊評分(BISAP評分) 根據2008年Wu等[4]提出的急性胰腺炎BISAP評分系統,評估急性胰腺炎患者入院24 h內疾病嚴重程度。SIRS診斷標準(含下列2項及以上):體溫>38℃或<36℃;心率>90次/分;呼吸>20次/分或PCO2<32 mmHg(1 mmHg≈0.133 kPa);白細胞計數>12×109/L或<4×109/L或幼稚細胞>10%。

1.2.4 CT嚴重指數評分 參照Balthazar CT分級評分系統[5],計算急性胰腺炎患者CT嚴重指數評分(computed-tomography severity index, CTSI)。

2 結果

2.1 兩組患者性別和發病年齡分布比較 急性膽源性胰腺炎女性患者多于男性(女/男:27/17),急性非膽源性胰腺炎女性患者少于男性(女/男:20/52),兩組患者性別分布差異有統計學意義(χ2=12.782,P<0.001);急性非膽源性胰腺炎患者[(44.35±13.67)歲]平均發病年齡低于急性膽源性胰腺炎患者[(62.32±16.13)歲],差異有統計學意義(t=6.412,P<0.001)。

2.2 兩組患者血液學指標比較 急性非膽源性胰腺炎患者血清淀粉酶、血清脂肪酶水平均低于急性膽源性胰腺炎患者,差異有統計學意義 (P<0.05);急性非膽源性胰腺炎患者入院后24 h內總膽紅素、堿性磷酸酶、谷氨酰轉肽酶水平低于急性膽源性胰腺炎患者,差異有統計學意義 (P<0.05);兩組患者血糖水平均高于正常值,急性非膽源性胰腺炎患者血糖水平高于急性膽源性胰腺炎患者,差異有統計學意義 (P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者血液學生化指標對比分析

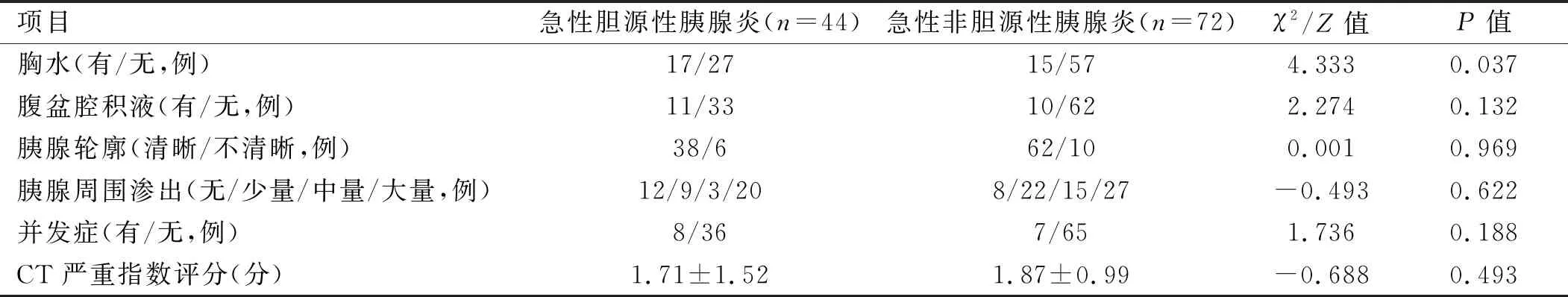

2.3 兩組患者影像學特征分析 急性非膽源性胰腺炎患者胸水發生率低于急性膽源性胰腺炎患者(20.83% 比 38.64%),差異具有統計學意義(P<0.05);兩組患者腹盆腔積液、胰腺輪廓、胰周滲出、并發生癥發生情況及CT嚴重指數評分差異無統計學意義 (P>0.05)。見表2。

表2 兩組患者影像學特征分析

2.4 兩組患者全身炎癥反應及BISAP評分情況 當BISAP評分≥3分時,急性胰腺炎患者發生多器官功能障礙/衰竭及死亡的風險較大。急性膽源性胰腺炎患者BISAP評分<3分、3~5分分別為39例和5例,急性非膽源性胰腺炎患者分別為70例和2例,BISAP評分差異無統計學意義(χ2=2.198,P=0.138)。急性非膽源性胰腺炎患者全身炎癥反應發生率高于急性膽源性胰腺炎患者(20.45% 比 36.11%),但差異無統計學意義(χ2=3.177,P=0.075)。

3 討論

在我國,膽石癥及膽道感染仍然是急性胰腺炎的首要病因,但近年來酒精及高三酰甘油血癥成為急性胰腺炎發病的重要因素。有研究[6-8]表明,飲酒、肥胖、糖尿病、吸煙及缺乏運動與急性胰腺炎的發病具有密切的相關性。

通過本研究筆者發現,急性非膽源性胰腺炎患者發病年齡低于急性膽源性胰腺炎患者,且男性明顯多于女性,提示在急性非膽源性胰腺炎易患因素中,男性為高發群體,這與既往研究[9-11]結果一致。通過對兩組患者入院后相關生化指標分析發現,急性非膽源性胰腺炎患者血清總膽紅素、堿性磷酸酶、谷氨酰轉肽酶、血清淀粉酶及血清脂肪酶水平正常或輕度升高,但均顯著低于急性膽源性胰腺炎患者,這對鑒別膽源性胰腺炎和非膽源性胰腺炎有指導意義[12]。對兩組患者血糖水平分析,急性非膽源性胰腺炎患者血糖水平顯著高于急性膽源性胰腺炎患者。通過對急性非膽源性胰腺炎患者血清生化指標分析發現,該類患者常存在營養過剩及代謝異常,大多患者存在代謝綜合征的表現或傾向,這與既往相關研究[13]結果一致。

急性非膽源性胰腺炎患者重癥傾向明顯高于急性膽源性胰腺炎患者,早期識別重癥傾向患者對臨床診治具有較大的指導意義。BISAP評分是近年來由Wu等[4]提出的一種評分體系,由急性胰腺炎患者發病年齡、血清尿素氮水平、意識障礙程度、SIRS及是否合并胸腔積液等5項指標組成,主要用于早期評估急性胰腺炎患者病情嚴重程度和疾病進展趨勢,盡早識別重癥傾向及高死亡風險患者以指導臨床救治[14-15]。當BISAP評分≥3分時,患者發生多器官功能障礙/衰竭及死亡的風險較大。本研究中,急性非膽源性胰腺炎患者(36.11%)全身炎癥反應發生率略高于急性膽源性胰腺炎患者(20.45%),提示急性非膽源性胰腺炎患者發展為重癥胰腺炎的風險高于急性膽源性胰腺炎患者,這與既往研究[16-17]結果一致。但筆者通過分析兩組患者BISAP評分發現,兩組患者BISAP評分多數明顯低于3分,這可能與納入研究對象均為急性輕癥胰腺炎相關。

急性胰腺炎CTSI評分是由Balthazar等[5]于1990年提出的用于急性胰腺炎胰周滲出和胰腺壞死評估的無創性評分體系,對及早識別重癥胰腺炎具有良好的預測價值。急性胰腺炎患者CTSI≥4分提示重癥傾向,死亡風險顯著增加。本研究中,急性非膽源性胰腺炎患者CTSI評分略高于急性膽源性胰腺炎患者,但兩組間比較差異無統計學意義。國內眾多研究發現[18-20],急性重癥胰腺炎仍以膽源性病因為主,20%~50%的特發性急性胰腺炎可能存在膽道微結石,臨床檢查往往難以發現而誤診。本研究中兩組患者CTSI評分均顯著低于4分且差異無統計學意義,這可能與納入研究對象的病情嚴重程度和可能存在未能發現的膽道微結石具有一定的關聯。

綜上,急性膽源性與急性非膽源性胰腺炎患者在性別和年齡分布、血清學指標及CT影像學表現方面均存在明顯差異,急性膽源性胰腺炎患者合并胸腹腔積液及胰腺周圍滲出情況均較急性非膽源性胰腺炎患者明顯,值得臨床關注。