數據

全球糧食體系會有危險么?

氣候變化可能通過持續的環境變化(如氣溫升高、降水模式變化等)和逐漸頻繁的急性壓力(如干旱、熱浪和過度降水)影響糧食生產。而今,COVID-19進一步暴露了全球糧食系統的弱點:人類對糧食的依賴性集中于四種關鍵作物,糧食生產在地理上高度集中,糧食系統已經很容易受到氣候變化的影響。

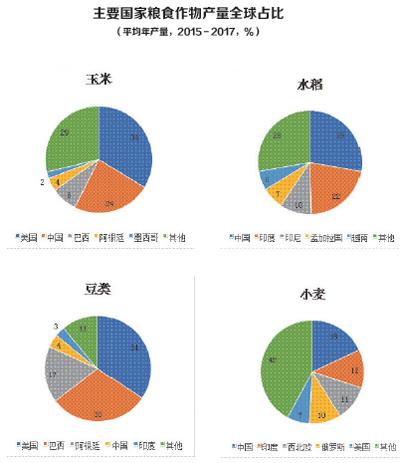

依賴少量谷物品種。人類的飲食高度依賴于大米、小麥、玉米和大豆四種作物,它們幾乎占據人類平均飲食熱量的一半。其中大米和小麥占比達到19%和18%。玉米和大豆在人類飲食熱量中約占5%和3%,其多直接用于動物飼料,間接貢獻了來自肉類、奶制品和雞蛋等動物產品的15%熱量。

生產地集中。全球60%的糧食生產發生在五個國家:中國、美國、印度、巴西和阿根廷。即使在這些國家內,糧食作物的生產也高度集中在少數幾個區域。例如,印度88%的小麥產量來自該國北部的五個州。在中國,最大的8個糧食生產省份提供了57%的糧食產量,且全部位于中國東部。美國中西部5個州的玉米產量達到全國的61%。在巴西,馬托格羅索一個州生產了全國8%的玉米和30%的大豆。這種集中生產(且通常是單一栽培的形式)效益顯著,譬如規模經濟。但這也導致了全球糧食系統的脆弱,極端天氣事件一旦出現在這些生產地區,全球糧食生產就會受到嚴重的影響。

越來越依賴糧食進口。重度依賴四種谷物的人口正在增長。發展中國家往往是糧食進口國,主要原因是種植競爭劣勢使得其從世界市場購買糧食比在國內生產更便宜。如阿爾及利亞、印度、墨西哥和沙特阿拉伯都是糧食凈進口國,中國對大豆進口依賴度高。這種進口依賴性背后是更多潛在風險,因為進口非常依賴有組織的全球貿易關系和地緣政治穩定。

糧食儲存量有限。糧食儲備影響著全球糧食系統應對糧食生產短缺的能力。事實上,糧食儲備是一種緩沖器,用于在糧食價格較低時儲存糧食,在糧食價格較高時釋放糧食,維持糧食價格穩定與糧食安全;儲量直接影響了糧食系統對糧食生產短缺反應的能力。盡管目前的糧食儲存水平處于歷史高位,但似乎不足以承受生產的巨大沖擊。

麥肯錫