五河縣2019年“中科玉505”在階遞密度種植模式下對產量因素的影響

張友明

一、試驗設計與材料

1、試驗地概況

本試驗于2019年在五河縣小圩鎮小圩村承包地進行,土質為黃壤土,肥力中等,有機質含量豐富,前茬作物為小麥良田,畝產450kg,小麥秸桿粉碎后直接利用還田。

2、材料

玉米品種為中科玉505,N肥為尿素,復合肥為史丹利玉米專用肥(N:P:K=28:6:6)。

3、試驗設計

試驗采用裂區設計,不設重復,設置5個處理密度,等行距方式種植,小區寬22.3m,區長10m,區間1.0m,南北行,行距0.60m,17行區。株距降序排列:分別為0.32m(Ⅰ區)、0.28m(Ⅱ區) 、0.25m(Ⅲ區)、0.22m(Ⅳ區)、0.20m(Ⅴ區)。Ⅰ區68株/行、Ⅱ區78株/行、Ⅲ區88株/行、Ⅳ區98株/行、Ⅴ區108株/行。走道1.5m,單個小區凈面積222.23㎡(折合0.33畝)。

二、本田試驗

1、播種與定苗

播種前曬種2d,用5%福美雙拌種,減少后期玉米黑穗病等病害發生。5月19日,試驗田機器旋耕兩遍后耙平,施入玉米專用肥35kg/畝作基肥;5月20日人工定距開穴點播,每穴兩粒種子;5月25日出苗,后人工定苗,確保苗全苗勻。

2、施肥與病蟲害防治

玉米氮、磷、鉀的吸收積累量從出苗到乳熟期隨植株干重增加而增加,早期對鉀的需求量大于氮和磷。在苗期根外深施玉米專用肥30kg/畝;在大喇叭期撒施呋喃單200g/畝,追施尿素20 kg/畝;6月18日用莠去津玉米專用除草劑200ml/畝化除一次,同時噴灑殺蟲劑。后期在田間安置草地夜貪蛾測報燈,每天早、晚各觀察一次,未發現蟲情。

3、田間測定

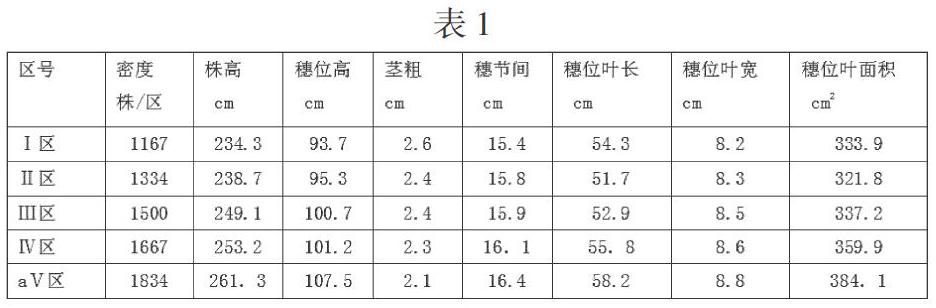

8月25日,生長發育期間,測量莖粗、穗節間長、穗位葉面積(長×寬×0.75);9月6日,成熟取樣考種,每個小區隨機挑選出大、中、小有代表性的16株(1:3:1),測定株高和穗位高,做好記載。

4、考種

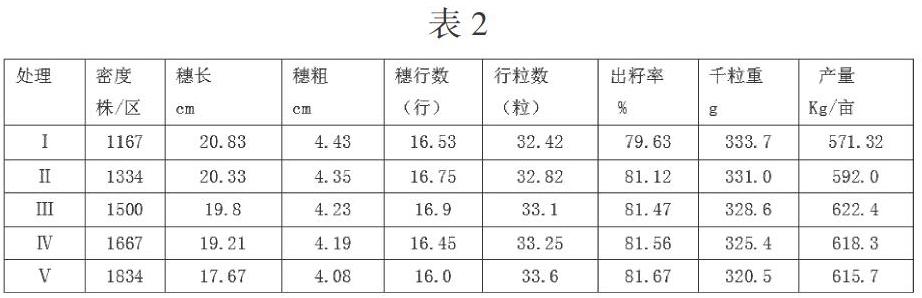

采用平均稱穗法,每小區取3個點,每點雙行選出代表性10穗,人工脫粒,然后分別稱取籽粒重和穗軸重,計算出籽率。同時對穗長、穗粗、小穗數、穗行數、穗粒數、千粒重等產量構成因素進行考種測算,計算出產量等綜合指標,見表1。

三、試驗結果分析

1、階遞密度在中科玉505上表現出來的性狀

從上表可見,中科玉505隨著種植密度逐漸提高,株高也隨之增高,種植密度從Ⅰ-Ⅱ處理時株高增幅為1.88%,從Ⅱ-Ⅲ處理增幅為4.36%,從Ⅲ-Ⅳ處理增幅為1.65%,從Ⅳ-Ⅴ處理增幅為3.20%;穗位高從密度Ⅰ-Ⅱ處理時增幅為1.71%,從Ⅱ-Ⅲ處理增幅為5.67%;從Ⅲ-Ⅳ處理增幅為0.5%;從Ⅳ-Ⅴ處理增幅為6.23%;穗位葉面積從密度Ⅰ-Ⅱ處理時降幅為3.62%,從Ⅱ-Ⅲ處理增幅為4.79%;從Ⅲ-Ⅳ處理增幅為6.73%;從Ⅲ-Ⅴ處理增幅為6.72%;中科玉505的株高、穗位高在密度不斷增加的條件下逐漸升高,密度增加的植株,莖稈發育較快,節間拉長,株形要比正常植株株高,結穗部位變多,穗位葉面積先降后升,莖粗變細。

2、階遞密度對中科玉505產量因素上的影響

在階遞密度的處理下:中科玉505的產量構成穗長、穗粗在處理Ⅰ時達到最大值。穗行數,行粒數和出籽率均隨著種植密度的增加呈上升趨勢,都是在處理Ⅲ達到最大值,行粒數和出籽率差異不顯著。伴隨種植密度的加大,中科玉505的產量先升后降,在處理Ⅲ時達到峰值622.4kg /畝。

綜上,玉米在生長發育進程中,綜合性狀隨著密度的不同而表現出不同的變化,該試驗表明中科玉505株高、穗位高與密度呈明顯的正比例關系,與穗長、穗粗有顯著互作效應,這是由于當群體密度升高后,單株間為了減少競爭而獲得更多光照,努力朝上端發育的結果,但是透光率減少,植株對養分的吸收強烈,植株莖稈變細,易倒伏,發病率升高。因此,選擇中密度種植是獲得高產高效的最佳途徑。

(作者單位:233300安徽省蚌埠市五河縣農業科學研究所)