淺談核心素養(yǎng)下的鄉(xiāng)村基礎(chǔ)美育師資培養(yǎng)

摘? 要:當(dāng)處于藝術(shù)表現(xiàn)媒介單一、班容量大無法兼顧每一個(gè)體、課時(shí)數(shù)難以滿足課程的連貫性等短期較難改善的客觀條件下,如何調(diào)整鄉(xiāng)村基礎(chǔ)美術(shù)教育發(fā)展戰(zhàn)略?對當(dāng)?shù)亟處熯M(jìn)行師資培訓(xùn)便成為了一種更為本質(zhì)與高效的探索路徑。結(jié)合實(shí)踐經(jīng)歷分析雄安三縣美術(shù)教師的自身素養(yǎng),從而推演出鄉(xiāng)村基礎(chǔ)美育師資可能存在的共性問題,并促進(jìn)教師自身思維的轉(zhuǎn)變,這可成為師資培養(yǎng)的一種路徑。

關(guān)鍵詞:師資培養(yǎng);思維轉(zhuǎn)化;藝術(shù)元素;作品評價(jià)

2017年,騰訊在雄安新區(qū)端村學(xué)校發(fā)起“藝術(shù)行動(dòng)”,攜手荷風(fēng)藝術(shù)基金會共同發(fā)起“青少年藝術(shù)啟發(fā)平臺”。平臺以雄安新區(qū)為首個(gè)試點(diǎn),在實(shí)踐中建立“線上+線下”藝術(shù)教育新模式,未來在全國樹立鄉(xiāng)村公益藝術(shù)教育新標(biāo)桿[1]。為充分實(shí)踐美術(shù)教育,兩方與首都師范大學(xué)合作開展“新藝術(shù)課堂”項(xiàng)目,進(jìn)行線上美術(shù)鑒賞課程設(shè)計(jì)與錄制、“雙師課堂”師資培訓(xùn)工作,為我國鄉(xiāng)村中小學(xué)美術(shù)教育普及、基礎(chǔ)教育師資培訓(xùn)貢獻(xiàn)力量。

為增強(qiáng)師資培訓(xùn)的延續(xù)性,“新藝術(shù)課堂”設(shè)立了雄安三縣美術(shù)教師微信群運(yùn)營。所運(yùn)營的社團(tuán)對象主體為參加該項(xiàng)目師資培訓(xùn)的小學(xué)美術(shù)專職與兼職美術(shù)教師。微信群運(yùn)營包括:知識分享、教學(xué)點(diǎn)評、線上答疑。作為此微信群的運(yùn)營者,筆者在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn):當(dāng)處于繪畫材料多局限于普通的白紙與水彩筆、班容量大無法兼顧每一位個(gè)體、課時(shí)數(shù)難以滿足課程的連貫性等短期內(nèi)無法改善的客觀條件下,當(dāng)?shù)亟處熥陨淼乃仞B(yǎng)便成為了教學(xué)中的關(guān)鍵因素,其素養(yǎng)可解構(gòu)為對藝術(shù)元素的理解、對作品評價(jià)的能力、對教學(xué)問題的描述三方面。

一、對藝術(shù)元素的理解欠缺系統(tǒng)性與遷移性

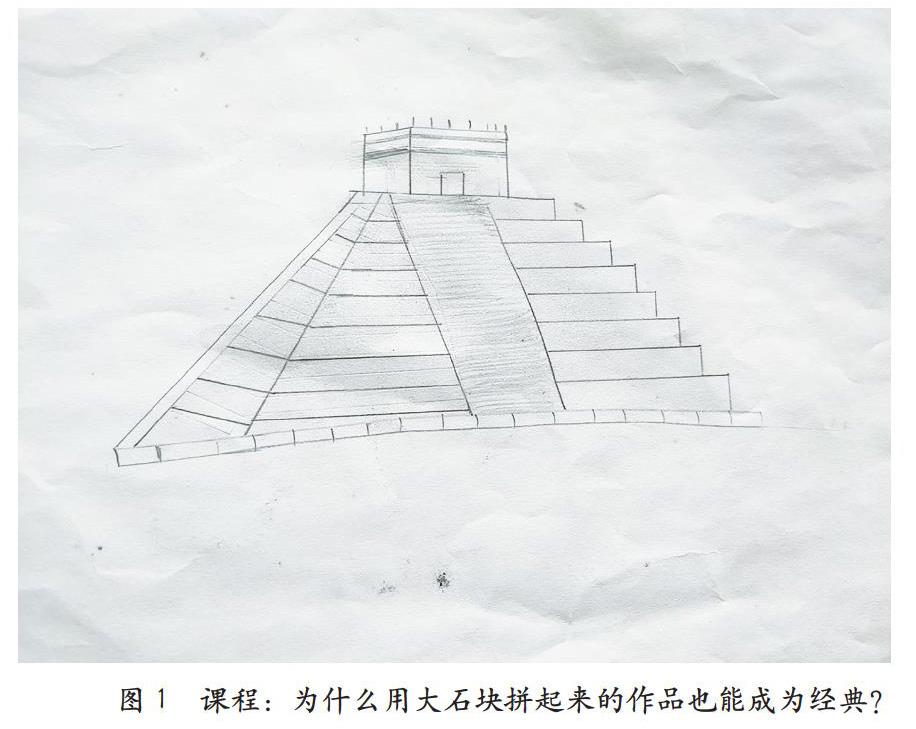

通過篩選雄安三縣教師們上傳的學(xué)生作品與教學(xué)中遇到的問題等461條數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),近三分之一的學(xué)生作品呈現(xiàn)下圖狀態(tài)。當(dāng)?shù)亟處焸兺ǔ⒋爽F(xiàn)象的出現(xiàn)歸結(jié)于如下幾點(diǎn)外在原因:學(xué)生的繪畫基礎(chǔ)差、學(xué)生的耐心難以培養(yǎng)、課程緊張難以完成作品等。其實(shí)若能從更本質(zhì)的藝術(shù)元素(elements of Art)角度分析此類作品的產(chǎn)生,便能更高效地解決問題。例如:遇到下圖學(xué)生作品,教師可從藝術(shù)元素的角度進(jìn)行畫面整體與局部的分析:此學(xué)生作品的完整度有待提高,可適當(dāng)進(jìn)行空間感的營造,點(diǎn)線面的運(yùn)用缺乏節(jié)奏感,主體物的塑造可更深入等(如圖1)。

如上分析與反思的循環(huán)有助于鄉(xiāng)村美術(shù)教師初步理解核心素養(yǎng)背景下的美術(shù)教學(xué)新訴求。因?yàn)樗囆g(shù)元素,如線條、顏色、明暗、形狀、肌理、空間等都指向美術(shù)學(xué)科本體和大概念的遷移。大概念在一個(gè)學(xué)科中具有覆蓋性和遷移性,能夠有助于組織知識的高位的重要概念和思想[2]。因此,在教學(xué)中聚焦大概念的優(yōu)勢在于其遷移性。大概念就像知識金字塔尖端的引路者,將零碎的知識串聯(lián)起來,有助于學(xué)習(xí)者在未來相似情境中提取與運(yùn)用。同理,藝術(shù)元素相較于零碎的美術(shù)知識和技能具有統(tǒng)整性,教師若能將每節(jié)課想要教給學(xué)生的美術(shù)門類與特色抽象為更為本質(zhì)的藝術(shù)元素,學(xué)生便能用一種更有邏輯的方式整合美術(shù)知識并將其遷移到不同單元與不同年級的美術(shù)課堂中,而此種能力則會在作品畫面中顯現(xiàn)。

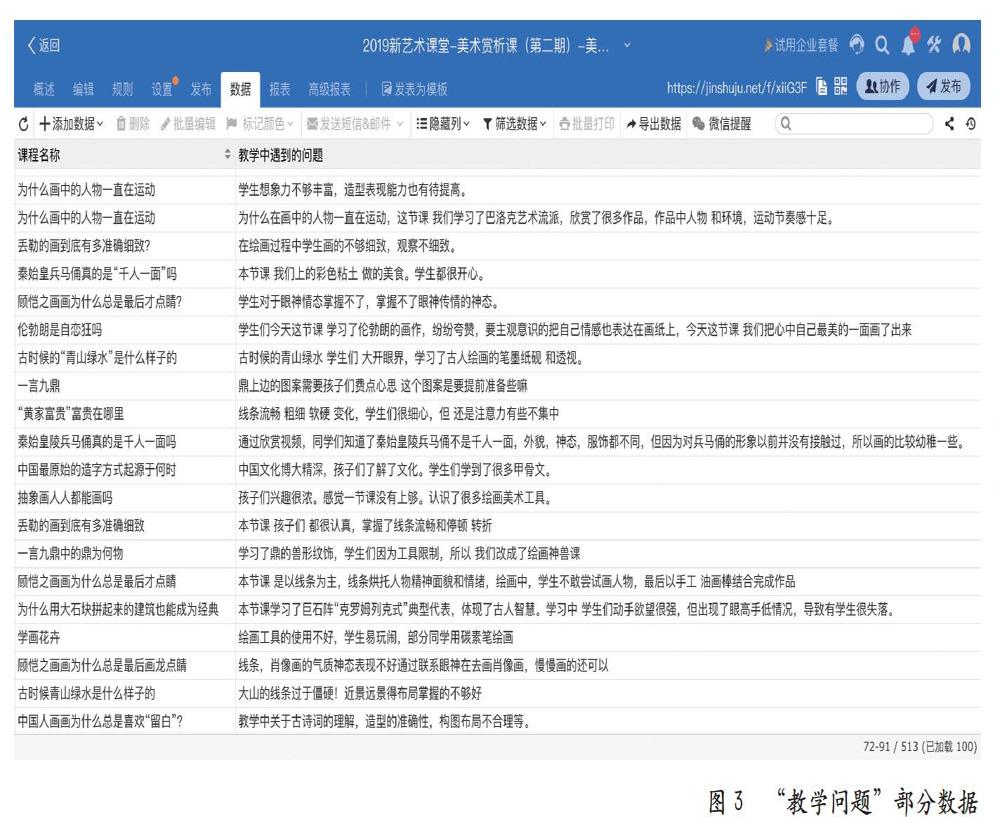

二、對兒童美術(shù)作品評價(jià)呈現(xiàn)單一性

對藝術(shù)元素的理解欠缺系統(tǒng)性與遷移性導(dǎo)致當(dāng)?shù)亟處煂和佬g(shù)作品評價(jià)單一的現(xiàn)象產(chǎn)生。經(jīng)過數(shù)十次線上答疑的推進(jìn),筆者發(fā)現(xiàn)雄安三縣的教師們高頻率關(guān)注的問題有:學(xué)生畫得不像、不好,如何提高學(xué)生的繪畫水平?很多學(xué)生在繪畫時(shí)沒有思路,如何激發(fā)學(xué)生的想象力與創(chuàng)造力?由此現(xiàn)象可見,部分教師較易陷入“評價(jià)單一化”的境地,要么認(rèn)為畫得“像”才是一幅“好”畫;要么認(rèn)為藝術(shù)作品只有充分體現(xiàn)學(xué)生的創(chuàng)造力才會有價(jià)值;甚至?xí)J(rèn)為創(chuàng)造力是一個(gè)“高不可攀”的創(chuàng)作境界。此錯(cuò)誤認(rèn)知易導(dǎo)致學(xué)生為了迎合教師期望而對客觀事物進(jìn)行臨摹而不敢再創(chuàng)造,教師也會因?yàn)樵u價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的單一性使得學(xué)生作品雷同度高。但其實(shí),對于兒童美術(shù)作品評價(jià)的角度可以多元化,而且創(chuàng)造力這個(gè)大概念也可以被分解為幾個(gè)小概念。因此,筆者設(shè)計(jì)了兒童美術(shù)作品評價(jià)單,供從事鄉(xiāng)村基礎(chǔ)美術(shù)教育的教師參考(如圖2)。

此評價(jià)單較適用于鄉(xiāng)村地區(qū)美術(shù)教育的現(xiàn)狀,原因?yàn)槿缦聝牲c(diǎn)。

(一)迎合需求,量化評價(jià)指標(biāo)。暑假于河北進(jìn)行現(xiàn)場師資培訓(xùn)時(shí)發(fā)現(xiàn),“畏難”與“弱勢”心理普遍存在于鄉(xiāng)村當(dāng)?shù)亟處煟皼]有教師用書,沒有美術(shù)功底,只靠個(gè)人的理解教,既費(fèi)勁也教不好”“基礎(chǔ)差,難創(chuàng)新,我也不知道怎么引導(dǎo)他們的想象力”等無奈之語常出于鄉(xiāng)村教師之口,可見他們需要的不是抽象的上位概念而是具象實(shí)用的工具,此評價(jià)單將抽象的美術(shù)評價(jià)轉(zhuǎn)化為量化指標(biāo),易于鄉(xiāng)村專兼職教師在教學(xué)設(shè)計(jì)與作品評價(jià)環(huán)節(jié)使用。

(二)靈活調(diào)整,技能與素養(yǎng)并行。總結(jié)雄安三縣數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),學(xué)生作品趨于程式化與成人化,常出現(xiàn)不同繪畫主題同一繪畫圖式,缺乏個(gè)體特性,而教師將其歸因于學(xué)生天性缺乏想象力,難以改變其屬性。但其實(shí),創(chuàng)造力是可以被分解與后天培養(yǎng)的。基于此現(xiàn)象,此表結(jié)合教師們上傳的作品情況將藝術(shù)語言分解為多級指標(biāo)并提供具體化的參考標(biāo)準(zhǔn),先使當(dāng)?shù)亟處煂σ环跋鄬谩钡漠嫿?gòu)一個(gè)具象的認(rèn)知,并暫且將創(chuàng)造力具化為相對易培養(yǎng)的覺察力與遷移力,為當(dāng)?shù)亟處熖峁┓较蚺c進(jìn)一步探索的空間。

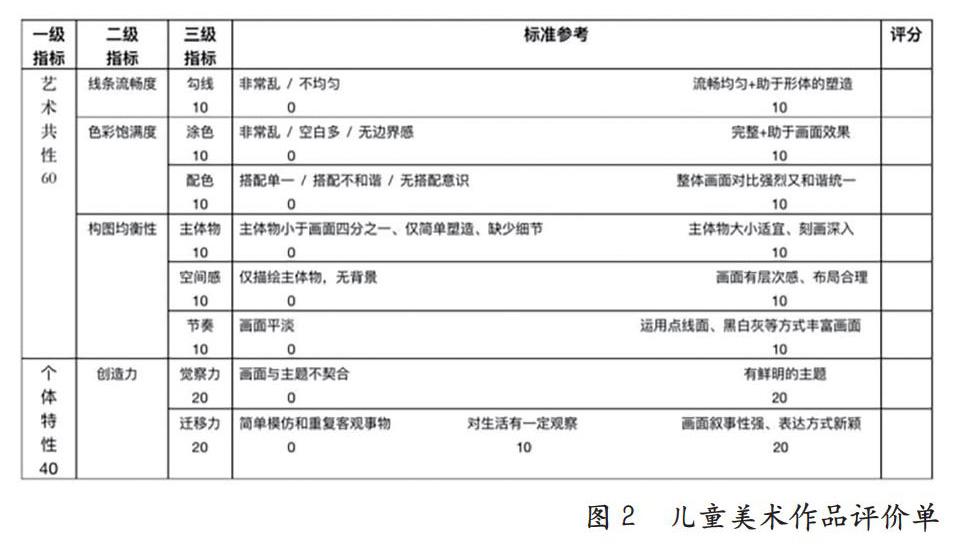

三、對教學(xué)問題的描述限于單向性

師資培訓(xùn)中最關(guān)鍵的阻礙為當(dāng)?shù)亟處煂虒W(xué)問題的描述多呈現(xiàn)“止于表象的單向性”和“陷入評判的單向性”。其“止于表象”體現(xiàn)為對教學(xué)中遇到的不同問題簡單描述為:學(xué)生想象力不夠豐富、觀察不夠細(xì)致、注意力不夠集中、學(xué)生不敢嘗試等,并未進(jìn)行近一步思考、猜想、總結(jié)。例如:為什么會出現(xiàn)學(xué)生不敢嘗試的現(xiàn)象呢?這個(gè)現(xiàn)象產(chǎn)生的根源在于我還是學(xué)生呢?學(xué)生他自己的解釋是什么?我做什么會改善這個(gè)現(xiàn)象呢?其“限于評判”體現(xiàn)為教師們在真正描述問題前已經(jīng)揉雜了自身的主觀評判。例如:學(xué)生想象力不夠豐富這樣的描述到底是教師的主觀猜測還是學(xué)生繪畫中真正存在的問題?其“單向性”體現(xiàn)為這些問題都是教師自身單方面通過學(xué)生畫面或課堂表現(xiàn)總結(jié)的教學(xué)問題,而并未真正與學(xué)生溝通個(gè)人想法,因此問題的可信度與有效性就會有所降低(如圖3)。

核心素養(yǎng)大背景下的課堂教學(xué)強(qiáng)調(diào)學(xué)生解決現(xiàn)實(shí)問題的能力,在鄉(xiāng)村美育師資培養(yǎng)中則更應(yīng)將重心放于培養(yǎng)教師發(fā)現(xiàn)真正教學(xué)問題的能力。因此,基于如上現(xiàn)象試提出三條改進(jìn)措施。

(一)將教學(xué)中遇到的問題細(xì)節(jié)化。在交流過程中發(fā)現(xiàn),教師們對于自身遇到的教學(xué)問題易止步于抽象化概括,并未能轉(zhuǎn)化為可解決的具體問題。此現(xiàn)象產(chǎn)生的原因亦關(guān)系到思維的轉(zhuǎn)換。教師們對問題的反饋較多集中于宏觀的觀察,常見描述為:這節(jié)課學(xué)生并未畫出比較有創(chuàng)意的作品、學(xué)生的互動(dòng)情況并未如預(yù)期般積極等。其實(shí),教師們?nèi)裟軐栴}描述得更有指向性,如:部分學(xué)生似乎在理解秦始皇兵馬俑的某知識點(diǎn)時(shí)表現(xiàn)出了困惑、部分學(xué)生對色彩某方面的感知有些困難等。如此,將更有助于教學(xué)問題的討論與解決。

(二)遵循“不評判”原則,將教學(xué)阻礙轉(zhuǎn)化為客觀具體的問題[3]。教師們多傾向于條件反射般地將問題描述為:學(xué)生觀察得不夠仔細(xì)、學(xué)生想象力不夠豐富、造型力也有待加強(qiáng)等。其實(shí)教師們大可試著將問題從我認(rèn)為的陳述句轉(zhuǎn)化為我觀察到的。如:“我覺得孩子畫得不理想。”變?yōu)椤拔矣^察到一年級學(xué)生的作品總體偏小,怎么辦?”其主要區(qū)別在于前者帶著教師自身的偏見與評判色彩將其強(qiáng)加于學(xué)生本身,遵循這種思路思考便可發(fā)現(xiàn),此種定性的問題一時(shí)難以解決,而后者則運(yùn)用心理學(xué)的理念以一種客觀的視角描述當(dāng)下學(xué)生發(fā)生的行為,接下去的步驟便是理性分析其成因與探索解決辦法。

(三)多關(guān)注學(xué)生們在課堂中遇到的問題。在師資培訓(xùn)中,教師們反饋的問題較多集中于自身,如:自己并不是專業(yè)的美術(shù)老師出身,對于美術(shù)教學(xué)心里沒底、不知道怎么教才能吸引學(xué)生興趣。事實(shí)上,若能在思考問題時(shí)稍微轉(zhuǎn)換一下思維,往前邁一小步,便能很到位地體現(xiàn)“以學(xué)生為中心”的思想。比如:相較于糾結(jié)自身的教學(xué)水平,教師們不妨試著將目光聚焦于“學(xué)生在聽課或畫畫時(shí)有什么強(qiáng)烈的、迫切的困惑與感受”。如此,對于教師的課堂及自身的水平會有更為明顯的改善。

四、結(jié)語

綜上,若將“師資培養(yǎng)”看作核心素養(yǎng)背景下的大概念,那么本文試探討的基本問題為“如何通過高效率、低成本的方式進(jìn)行鄉(xiāng)村基礎(chǔ)美育師資培養(yǎng)”。通過數(shù)據(jù)與作品分析的方式揭示現(xiàn)階段存在的問題,最終融合藝術(shù)元素、作品評價(jià)、教學(xué)問題等方面以培養(yǎng)師資思維轉(zhuǎn)化為解決路徑,為公益視野下的鄉(xiāng)村基礎(chǔ)美育發(fā)展戰(zhàn)略提供新的可能性。

參考文獻(xiàn):

[1]騰訊“藝術(shù)行動(dòng)”在雄安新區(qū)啟動(dòng)[EB/OL].[2017-11-24].http://www.hebei.gov.cn/hebei/14462058/14471802/14471750/14057116aa/index.html.

[2]尹少淳.在少兒美術(shù)教育中融入“大概念”[J].美術(shù),2018(7):18-19+21.

[3]項(xiàng)保華.覺悟:智慧決策行思模式[M].北京:企業(yè)管理出版社,2018:30.

作者簡介:李元欣,首都師范大學(xué)美術(shù)教育碩士。