四川成都羊子山172號墓出土的羽鱗紋鏡斷代考

摘? 要:羽鱗紋鏡在我國目前僅出土兩面,分別在湖南長沙與四川成都羊子山172墓。因其獨特性,且出土資料稀少,使四川成都羊子山172號墓出土的羽鱗紋鏡的年代判斷明顯存在研究不足的情況。通過巴蜀地區與楚地之間的歷史背景,將有明確出土記載的湖南與四川地區的銅鏡作為研究范圍,分別從地紋、主紋、環帶、四弦鈕、鏡緣、鏡面尺寸方面與四川成都羊子山172號墓的羽鱗紋鏡進行橫向和縱向的比較分析,提出并論證四川成都172號墓出土的羽鱗紋鏡為戰國晚期的仿楚式鏡。

關鍵詞:四川成都羊子山;羽鱗紋鏡;紋飾;戰國晚期;斷代

一、四川羽鱗紋鏡的概述與楚地的聯系

(一)羊子山172號墓羽鱗紋鏡的概述

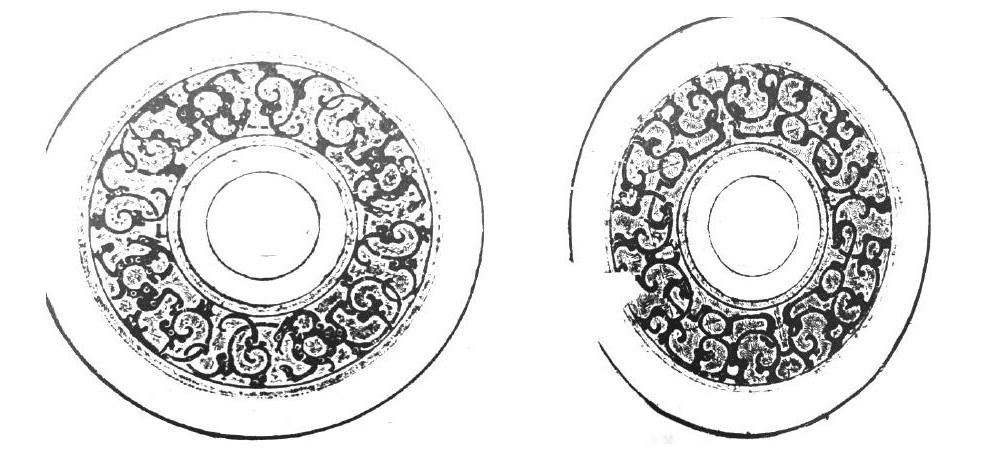

四川成都羊子山172號墓的羽鱗紋鏡為圓形鏡面(如圖1)。鈕呈圓形且為四弦,在鈕的外圍繞有下凹的環帶以及弦紋三周,在弦紋外有精美的環紋、羽毛紋、鱗紋、云雷紋、圓渦紋、三角形雷紋構成的圖案,蝸紋中心突起為乳釘。圖案不對稱,整個銅鏡直徑為8.8厘米[1]12。該鏡由地紋和主紋構成,地紋為圓渦紋與三角雷紋組成云雷紋[2],且整個鏡子被不規則地分區,寬卷素邊。

(二)川渝地區與楚地的聯系

四川、重慶地區在古代主要屬巴國和蜀國區域,巴蜀兩國之間征戰不斷,疆域也隨之變化,這在一定程度上促進了巴蜀與秦楚兩國之間的交流。在周朝末期,巴國發生內亂,有個將軍名叫蔓子,請楚國發兵助巴國平亂[3]。《史記》記載:“肅王四年,蜀伐楚,取茲方。于是楚為關以拒之。”[4]《戰國策·燕策二》記載:“蘇代約燕王曰:‘楚得枳而國亡。”[5]可見,楚威王曾占領了枳城,正因兩國間短兵相接,使巴蜀地區的文化與楚文化有了強烈的碰撞,一定程度上反映在器物的裝飾和使用上,這在成都羊子山172號墓其它陪葬品中也得到了體現。同時也進一步印證了四川成都地區與楚國關系密切,這與羽鱗紋鏡僅出土于成都羊子山與湖南長沙有極為重要的關系。

二、羊子山羽鱗紋鏡與長沙楚鏡的紋飾比較

由于羽鱗紋鏡目前僅存兩面,且湖南長沙出土的羽鱗紋鏡具體出土地不詳,年代考證無果,筆者無法將長沙羽鱗紋鏡作為標形器對羊子山172號墓羽鱗紋鏡進行斷代。故筆者將羊子山172號墓羽鱗紋鏡與長沙楚墓銅鏡進行比較。

(一)地紋的紋飾比較

羊子山172號墓出土的羽鱗紋鏡是由地紋和主紋組成,其地紋是圓渦紋和三角雷紋組成的云雷紋(如圖2)。這與一般用連續的回旋線條構成的幾何紋樣、用柔和回旋的線條組成的云紋、用方折角回旋的線條組成的雷紋[6]有不同之處。云雷紋地紋鏡在戰國時期大概分為五種,除了純云雷紋鏡外,其他四種分別為云雷紋地葉紋鏡、云雷紋地凹面連弧紋鏡、云雷紋地龍紋鏡、云雷紋地鳳紋鏡[7]502,皆以云雷紋作為地紋的銅鏡。此外,以圓渦紋和三角雷紋構成的云雷紋又為其中小數部分,且這些銅鏡處于戰國晚期前后的階段。

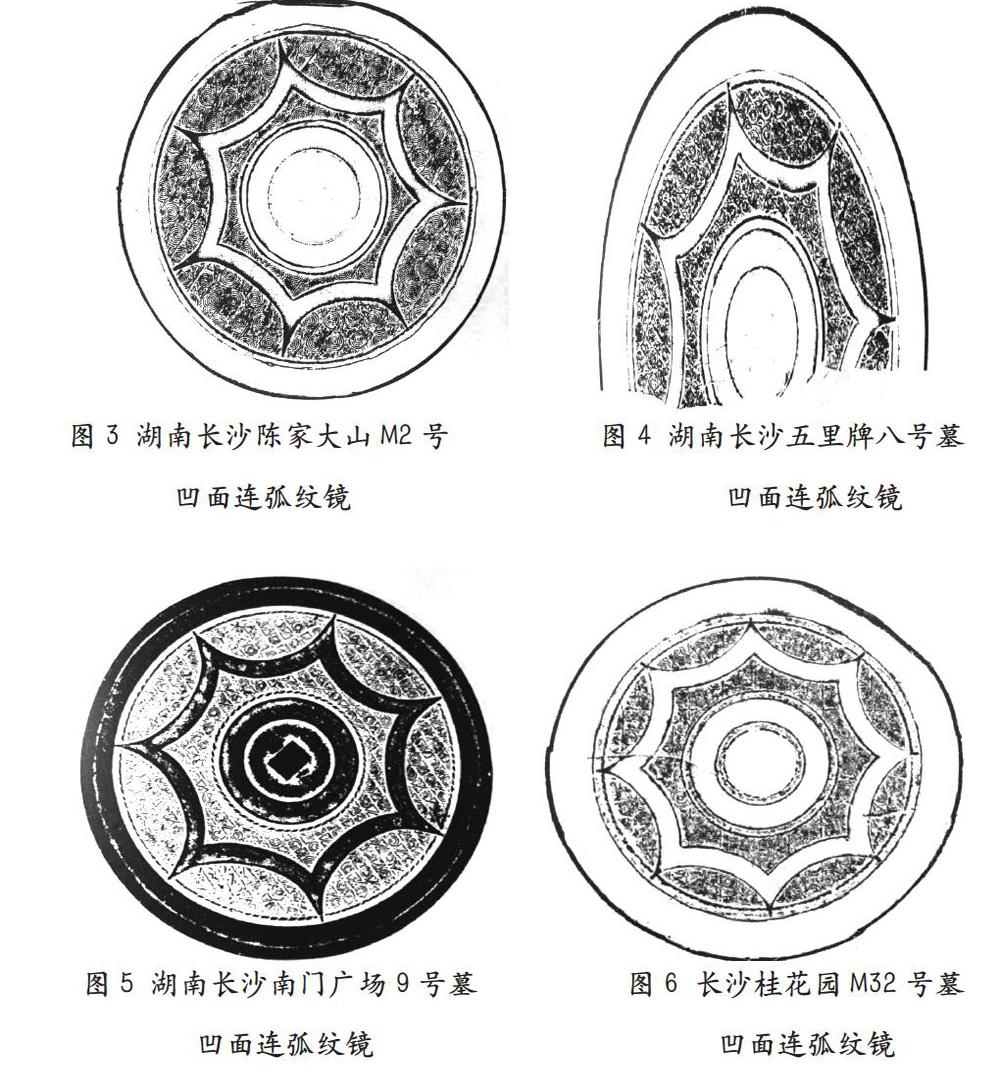

湖南省博物館收藏戰國連弧紋銅鏡共24件,其中發掘品為20件,采集品為四件[8]。筆者通過對羊子山172號墓羽鱗紋鏡中的地紋進行比較發現,有出土記載的6面云雷紋地凹面連弧紋鏡的地紋與此羽鱗紋鏡的相似度極高。如1955年出土于戰國晚期的湖南長沙陳家大山M2號墓的凹面連弧紋鏡(如圖3),此鏡地紋為圓渦紋加三角雷紋組成的云雷紋,鈕座外飾凹面寬帶紋[7]249。整個地紋的紋飾特征與羽鱗紋鏡地紋極為相似。此外,該鏡墓葬的其他陪葬品中出現鼎、敦、壺組合,而這種組合在戰國晚期的楚墓中十分常見。除此銅鏡外,還有1964年出土于戰國晚期湖南長沙五里牌八號墓的連弧紋鏡(如圖4),該鏡雖殘缺,但仍可從其拓本中發現,其地紋與羊子山羽鱗紋鏡地紋存在共性。且綜合五里牌八號墓的連弧紋鏡與湖南長沙南門廣場9號墓(如圖5)出土的直徑為14.9厘米,緣厚0.45厘米的凹面連弧紋鏡[9],1956年出土于戰國晚期長沙梅子山七七工地12號墓的凹面連弧紋鏡所出土的其他陪葬器物,有學者進一步定為戰國晚期早段。另外,還有1954年出土于戰國晚期長沙桂花園M32號墓的凹面連弧紋鏡(如圖6)、1955年出土于陳家大山M21號墓的連弧紋鏡的地紋也都存在較高的相似度。由此可見,這種地紋在長沙的戰國晚期早段楚地就已經出現了。

除凹面連弧紋鏡的地紋與羊子山羽鱗紋鏡相似外,還有云雷紋地龍紋鏡,有以下幾種具有較高的比較價值(如圖7)。出土于戰國晚期湖南長沙大垅物資局18號墓的云雷紋四龍紋鏡,其地紋由圓渦紋和三角雷紋組成,地紋整體不明顯,但依舊可看出其組成與羊子山羽鱗紋鏡有相似之處。且與此銅鏡隨葬陶禮器中有鼎、敦、壺、熏爐、鈁等戰國晚期楚墓常見且流行的隨葬品組合。此外,還有出土于長沙靳家山三號墓的云雷紋四龍紋鏡(如圖8)和長沙窯嶺三號墓的云雷紋四龍紋鏡(如圖9)、1955年出土于湖南長沙潘家坪M6的云雷紋地龍紋鏡的地紋紋飾與羊子山羽鱗紋鏡相似,且陪葬品也進一步證明這些墓葬為戰國晚期楚墓。

另外,所有龍紋鏡幾乎均出在戰國晚期墓中,其鑄制時間應稍早,有的甚至可以早到戰國中期晚段,且絕不見于秦人或漢人墓中[7]502。由此可知,圓渦紋和三角雷紋組成的云雷紋作為銅鏡的地紋在戰國晚期前后的楚墓中就已存在。

(二)主紋紋飾與環帶的比較

羊子山羽鱗紋鏡主紋由渦紋組成,且渦紋中心突起呈乳釘,圖案不對稱[1]12。此特點較為少見,但在長沙北郊絲茅沖工地第一工區168號古代墓葬出土的變形羽狀紋鏡(如圖10)中有發現。銅鏡的主紋由羽翅紋、渦形紋和小乳釘組成。小乳釘的位置為圓渦紋的中心部位,且分布排列規律性不強。

羊子山羽鱗紋鏡的橫切面與正面圖相對照可知,鏡鈕的外圍呈凹面形環帶,這與變形羽狀紋鏡(如圖10)有相似之處,且該羽狀紋鏡墓葬的隨葬品中有兩套陶器為鼎、敦、壺等組合方式。這進一步可知,羽鱗紋鏡主紋與環帶的這個特點在戰國晚期已有存世。

三、羊子山羽鱗紋鏡與長沙楚鏡的造型比較

(一)鈕與鏡緣的比較

羊子山羽鱗紋鏡的四弦鈕也較有特色,而與凹面形緣寬卷邊的鏡緣相組合的銅鏡數量則更少,且最早出現在戰國中期,直到戰國晚期數量稍有增多(見表1)。此外,這些弦鈕,均較春秋后期至戰國前期的弦鈕略大[10]。可見,四弦鈕與凹面形緣寬卷邊的銅鏡在長沙楚地的戰國中晚期出現并發展。雖然蜀國與楚國的距離較近,但仍有一定的距離,且傳播具有一定的延遲性。另外根據李學勤先生《對新都出土的蜀國青銅器》一文中的論證,戰國時期的蜀國應該已經掌握了鑄造青銅器的技術[11],故羊子山羽鱗紋鏡更有可能受楚的影響后在戰國晚期仿制而成。

(二)尺寸的比較

銅鏡的尺寸也是對銅鏡斷代判斷的依據之一。羊子山羽鱗紋鏡直徑為8.8厘米,相較于長沙楚墓出土的銅鏡而言,顯然羊子山羽鱗紋鏡的尺寸明顯偏小(見表2)。由此,成都出土羽鱗紋鏡為楚式鏡的可能性較小。

四、羊子山羽鱗紋鏡與四川地區墓葬的關系

四川地區銅鏡出土的銅鏡數量較少,種類也較少。目前四川地區發現最早的銅鏡年代已到了戰國時期,且發現的銅鏡有帶柄鏡以及傳統的銅鏡。我們通過比較,很難從主紋、地紋等方面入手建立緊密的聯系。此外,從發掘簡報中得知,成都羊子山172號墓的墓葬器物形制與冬筍相似,認為此墓和冬筍的戰國墓有同一的文化。而根據四川船棺葬兩期發掘報告的第一期認為冬筍墓葬年代為秦舉巴蜀以后,第二期認為是秦舉巴蜀以后,下限為秦統一。由此可見,冬筍墓葬大致在秦滅巴蜀后到秦大一統之間。轉而也間接地暗示四川成都羊子山172號墓可能與此時期十分接近。另還有學者認為,羊子山172號墓的隨葬品中體現了秦人的風俗習慣,故推斷該墓可能為秦代墓葬。按照羽鱗紋鏡的年代早于且等于墓葬時間而言,該墓葬體現著秦人的風貌,一定程度上排除了羊子山羽鱗紋鏡由楚地而來,而紋飾等高度相似性證明此鏡更有可能是仿造而成,且年代在戰國晚期可能性極大。

五、結語

綜上所述,羊子山羽鱗紋鏡很有可能是戰國晚期蜀地仿造的楚式銅鏡。蜀地與楚地因地域上的鄰近、商業往來、歷史戰爭等因素的影響,促進了兩地文化的交流與發展。

參考文獻:

[1]四川省文物管理委員會.成都羊子山第172號墓發掘報告[J].考古學報,1956(4):1-25.

[2]孔祥星.中國銅鏡圖典[M].北京:文物出版社,1992:131.

[3]常璩,輯.華陽國志[M].重慶:重慶出版社,2008:5.

[4]司馬遷.史記[M].長沙:岳麓書社,2002:262.

[5]高至喜.湖南楚墓與楚文化[M].長沙:岳麓書社,2012:350.

[6]古月.國粹圖典紋樣[M].北京:中國畫報出版社,2016:4.

[7]湖南省博物館,等.長沙楚墓(上)[M].北京:文物出版社,2000.

[8]鄧秋玲.長沙出土戰國連弧紋銅鏡研究[J].湖南省博物館館刊,2010(00):227-238.

[9]孔祥星.中國銅鏡圖典[M].北京:文物出版社,1992:131.

[10]雷從云.楚式鏡的類型與分期[J].江漢考古,1982(2):20-36.

[11]高大倫,岳亞莉.四川出土銅鏡概述[J].四川文物,2013(4):66-73+98-99.

作者簡介:楊敏慧,華東師范大學美術學院碩士研究生。