軌道交通車輛被動安全防護標準體系設計準則與方法研究

劉青波,侯本虎,王雷

(中車長春軌道客車股份有限公司 國家軌道客車工程研究中心,吉林 長春 130062)*

安全是軌道交通車輛設計中永恒的主題,軌道交通車輛的被動安全防護的核心內容是當列車發生意外碰撞以后,保障司乘人員和財產的安全,被動安全防護領域相關標準的建立,歸根結底是減少司乘人員損傷和降低車體結構破壞的過程.被動安全防護標準所設置的目的在于:防止列車載客區變形過大或是外部物品侵入載客區,導致乘客的生存空間破壞而引起損傷,防止“一次碰撞”引起較大減速度,超過人體承受極限和防止成員與車體及內裝件發生“二次碰撞”導致乘員重要部位損傷.

隨著我國軌道交通行業走向國際化,車輛也需要依據不同國家的標準進行設計,但不同國家的標準針對列車被動安全的規則不盡相同,目前世界上主流的標準體系主要有英國標準體系、歐盟標準體系、國際鐵路聯盟標準系統以及美國標準體系.除了歐盟和美國等主流國家的標準體系外,日本、俄羅斯、西班牙和韓國等各國家有各自的標準體系,總體來說,與歐盟、美國等主流標準比較,標準適用性比較局限,沒有具體普遍的參考意義.

中國針對200 km/h及以上新型動車組的碰撞場景、被動安全要求與耐撞性驗證,頒布了TB/T3500-2018《動車組車體耐撞性要求與驗證規范》,可以有效地指導我國列車車輛的設計,提高動車組設計效率.

1 標準體系的發展和要求

英國是現代研究軌道交通車輛被動安全防護最早的國家之一,20世紀80年代初期在自制試驗臺上對車體端部進行了準靜態沖擊試驗和兩列全尺寸列車的正面碰撞試驗,為降低碰撞嚴重性及改善能量吸收等要求,提出了耐碰撞性車體結構設計和以可控大變形方式吸收碰撞能量等概念[1].

在1990~2007年期間,由歐盟資助成立SAFETRAIN、SAFETRAM等項目通過對歐洲范圍內列車碰撞事故的調查和統計,并對頻繁出現的典型列車事故類型進行還原分析,運用仿真分析及試驗驗證等方法,對列車被動安全技術進行了全方位的系統研究,最終形成了歐盟的一系列標準體系.

90年代初,國際鐵路聯盟通過對鐵路交通事故的統計及分析,先后制定了UIC一系列列車被動安全相關的標準,主要對列車車體的結構強度、司機室設計及高速列車技術兼容性的措施等進行了規定.

美國軌道交通車輛的設計標準與歐洲標準設計原則存在一定差異,美國列車的車體較寬,整車重量大,承載能力強,車體強度高,耐撞性能好,但車體重量的增加必然導致碰撞所產生的能量增加,對車輛的被動安全防護吸能要求更高.

國際聯盟標準體系分別根據車體結構的承載強度、駕駛人員的安全和列車的耐撞性制定了UIC566《客車車體及其零部件的承載要求》、UIC651《機車、動車、動車組和駕駛拖車的司機室設計》和UIC660《保證高速列車技術兼容性的措施》.

英國鐵路安全與標準化委員會(RSSB)為了進行安全管理、風險分析以及英國鐵路安全運行工作制定了GM/RT2100標準,此標準中規定了鐵路車輛車體結構強度的基本要求,其中針對轉向架、排障器、車鉤緩沖器、司機室設計以及司乘人員座椅的安全要求.

歐盟資助的 TRAINCOL、SAFETRAIN、SAFETRAM、SAFEINTERIORS項目分別研究了列車的碰撞、列車安全、電車安全、內飾件的安全進行了研究,最終形成了EN12663《鐵路車輛車身的結構要求》、EN15227《鐵路車輛車體的防撞性要求》、EN15551《鐵路車輛車鉤緩沖器》以及一些相應的研究報告[2-3].

中國針對自主研發的高速動車組,國家頒布了《動車組車體耐撞性要求與驗證規范》,適用于200 km/及以上新型動車組,打破國內列車設計長期以來“無章可循”的窘境[4].

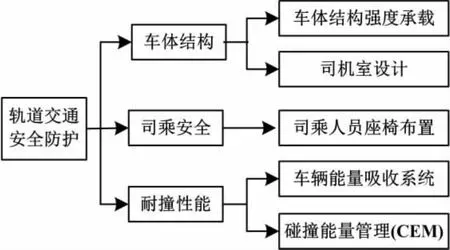

通過以上不同標準體系的解讀,不同國家的標準針對軌道交通車輛被動安全的防護主要集中在車體強度的設計、司乘人員的座椅安全、車輛的耐撞性能方面,如圖1所示.

圖1 被動安全要求部件

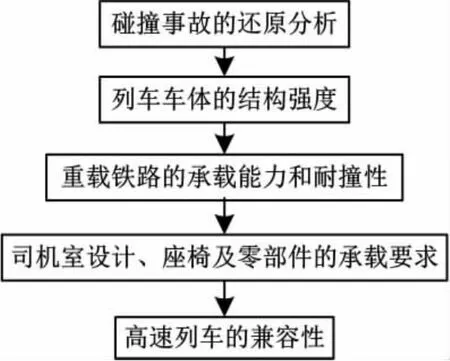

基于標準中相關車輛被動安全性的論述,隨著技術能力的發展,列車車輛的被動安全領域也從“宏觀”轉向了“微觀”,從車輛外部結構的碰撞,到具體塑性變形結構的強度研究,再到分級吸能理念的產生,最后研究車輛中的司乘人員的二次碰撞和座椅的舒適性.列車車輛研究的發展歷程如圖2所示.

圖2 列車車輛的發展歷程

2 標準體系的設計準則

2.1 車體結構設計

車體結構的設計是最基礎的設計,它是所有其他相關系統設計的源頭和基礎,不同的標準對車體結果被動安全的設計具體如表1所示.

表1 不同標準體系車體結構設計要求

車體結構的設計需要有一定承載能力和耐撞性,需要可以承受縱向、橫向和垂向的載荷激勵,在車體結構發生變形時,不能發生撕裂或大變形,保證司乘人員安全,除此之外,在驗證車體結構強度的時候還需要留有一定的安全余量[5-7].

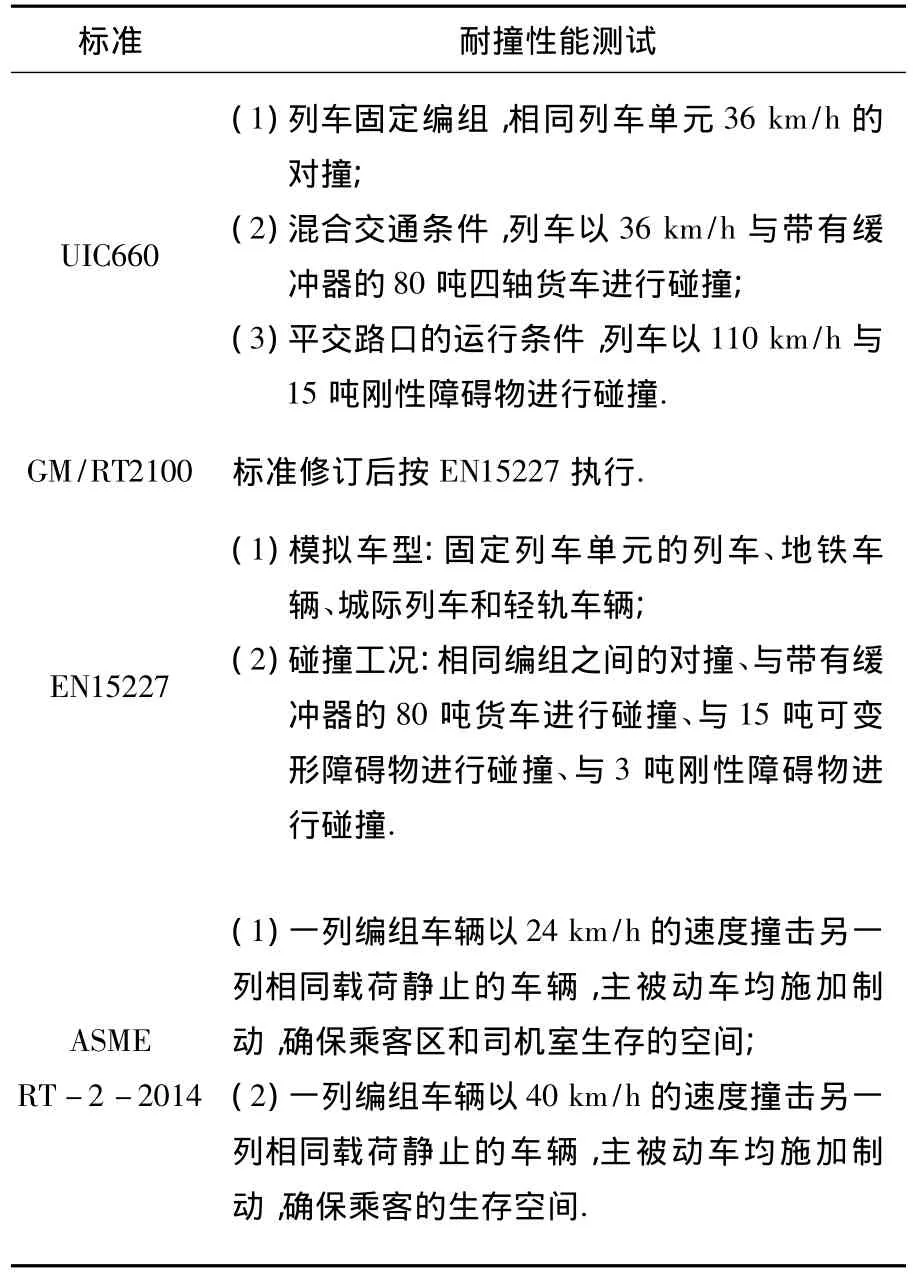

2.2 耐撞性能測試

車體結構初步完成后,為驗證列車車輛的被動安全性,需要對列車進行碰撞仿真分析,對相應的一些項點進行檢測,保證碰撞后司乘人員的安全性,不同標準體系的耐撞性測試如表2所示.

表2 不同標準體系耐撞性測試

為保證司乘人員的安全,碰撞仿真結束后,需保證乘客生存空間長度的壓縮量小于1%;最大平均加速度的需小于5 g;同時還需評估車輛是否爬車、是否側翻和是否脫軌等特征[8-9].

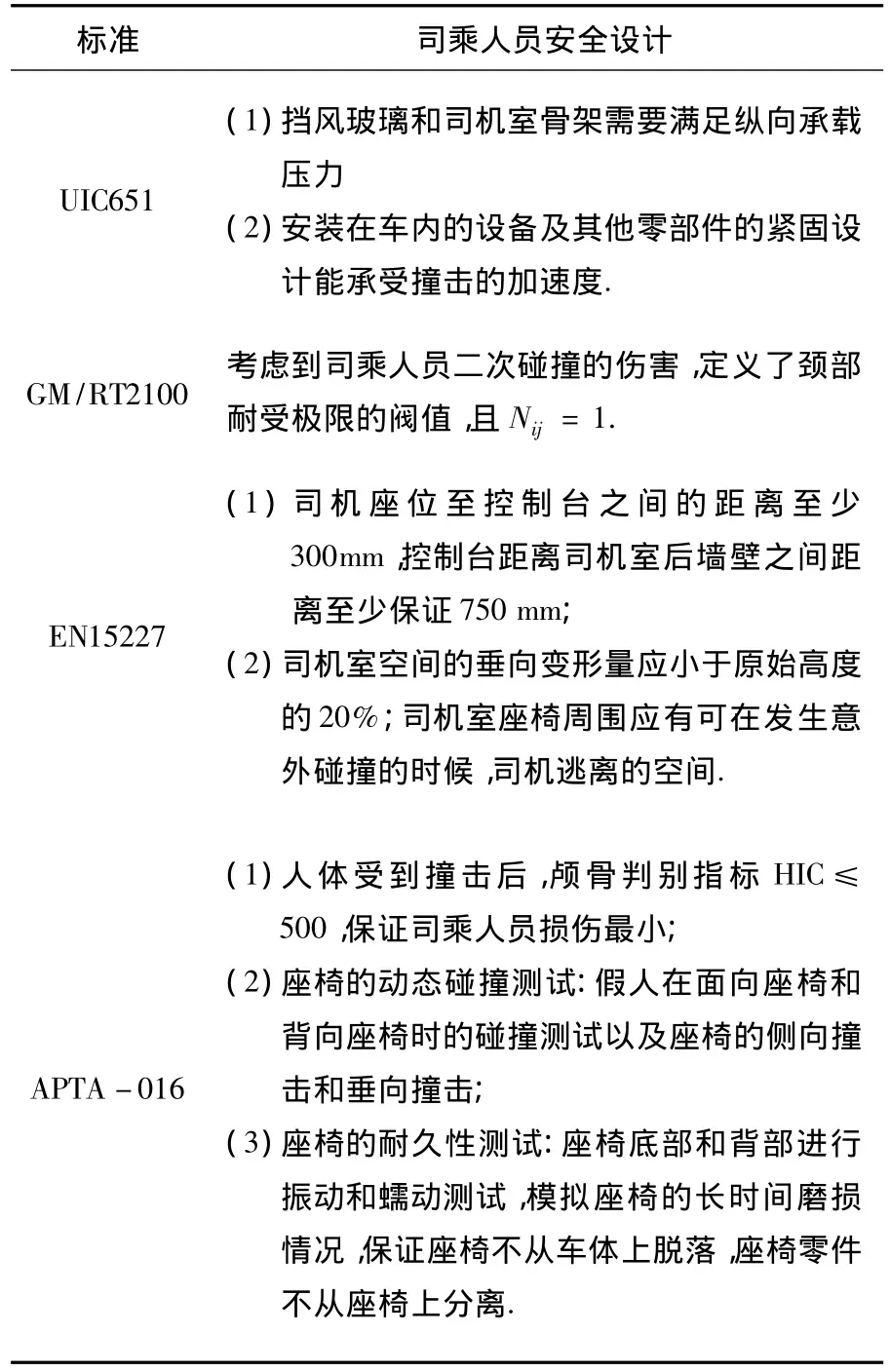

2.3 司乘人員安全設計

司機室結構作為列車車輛碰撞過程中的主要響應承載區域,所受到到破壞最為嚴重,特別是列車駕駛員在重大的沖擊壓力下,需要保證人員的安全,因此司機室結構和司乘人員座椅等結構的安全尤為重要,不同標準的司乘人員安全結構設計如表3所示.

表3 不同標準體系司乘人員安全設計

在車輛碰撞過程中,司機室骨架結構需要承受巨大的縱向、橫向和垂向的承載而不發生大范圍的撕裂和崩塌,允許有一定的結構屈服,可以緩解車輛沖擊的加速度;在車輛碰撞過程中,需要保證司乘人員顱骨、頸部、胸部和腿部承載壓力降低到最小;在車輛碰撞過程中,保證司乘人員的座椅有一定的碰撞動態緩沖能力和耐久性能,減少額外二次碰撞對人員的傷害[10].

2.4 碰撞能量管理

碰撞能量管理(CEM)是為滿足軌道交通車輛被動安全,減少設計周期而形成的能量分配計劃.碰撞能量管理(CEM)需考慮整個車輛能量吸收性能的優化配比需求,目的是為了更好地管理碰撞過程中所需吸收的能量,可以通過車身結構的合理可控變形來吸收碰撞能量.通過CEM優化設計車體結構及吸能裝置的布置,可以有效降低由于碰撞而導致的司乘人員生存空間被壓潰及發生人員二次碰撞的風險[11-12].

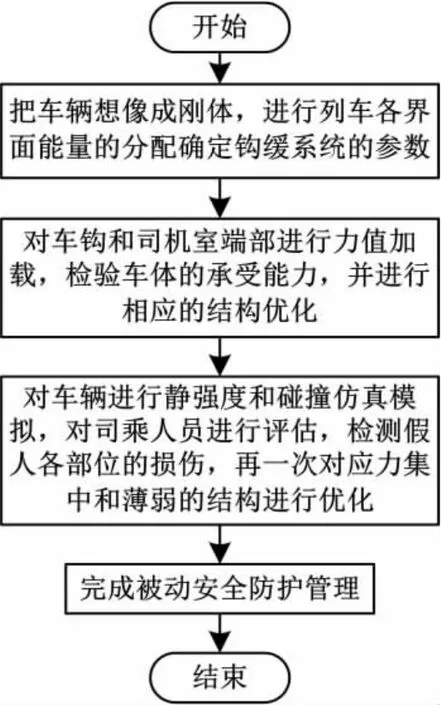

在碰撞過程中,最先觸發的吸能部件是鉤緩系統,緊接著車體防爬吸能裝置和車體結構參與吸能并承受相應的沖擊載荷,根據各標準有關車輛的分析,確定車輛設計的步驟,圖3所示.

圖3 被動安全管理設計步驟

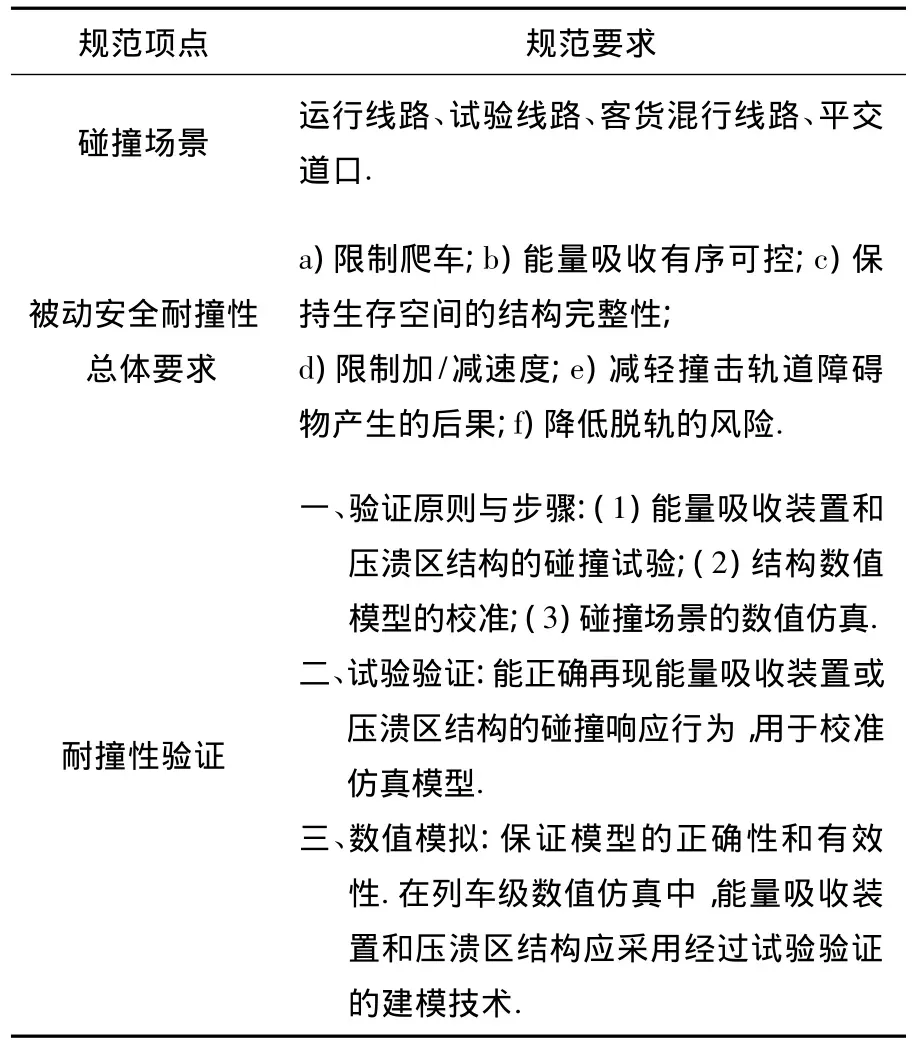

2.5 中國動車組耐撞性要求

基于車體強度和耐撞性能要求,結合中國動車組的設計特點,國家鐵路局聯合中車集團和各大高校針對我國200 km/h及以上新型動車組,編制了專業的耐撞性要求和驗證規范.制定了具有代表性的碰撞場景、耐撞性總體要求和試驗驗證等具體化分析方法,旨在通過更加高質量的數值模型和高精度的動態測試,從而量化、確定和解釋動車組車輛的安全性和可靠性,設計準則具體詳見表4.

表4 中國動車組耐撞性要求和驗證規范(TB/T3500)

3 結論

(1)車輛被動安全的防護管理是指導列車車輛結構設計、仿真分析和保障司乘人員安全的指導方針,針對不同國家的車輛設計,需要遵從不同國家的被動安全防護標準,使得車輛的設計更加規范化和系統化;

(2)車輛碰撞能量的管理可以在宏觀角度把控能量吸收過程,從而促進被動安全防護管理的實施;

(3)車體結構的設計、耐撞性仿真的分析以及司乘人員的安全的標準準則驗證方法可以從微觀上暴露車輛薄弱的結構,了解車輛的變形規律,從而進行優化處理,確保司乘人員的安全;

(4)基于列車車輛的結構設計過程和耐撞性能,同時結合國內動車組車輛的設計特色,我國動車組耐撞性能設計要求和規范總結了數值仿真和試驗驗證的有效方法,通過試驗進行吸能元件的力學性能的校準,作為輸入信息,編制碰撞仿真模型,通過仿真與試驗的交互工作和反復驗證,最終總結出列車級車輛耐撞性能的正確性和有效性.