依替巴肽聯合PCI 術在急性ST 段抬高型心肌梗死中的應用

王彥鶴 王丁倉 路彩霞

(河南省鄭州頤和醫院心血管內科 鄭州450047)

急性ST 段抬高型心肌梗死為心血管系統常見疾病之一,臨床治療以恢復冠狀動脈灌注、疏通血管為主。 經皮冠狀動脈介入術(PCI)具有創傷小、療效確切等特點,可盡快疏通梗死動脈,增強患者心室收縮功能,改善預后,但術后易發生遠端微循環障礙等并發癥,影響介入治療效果及預后[1]。 因此,術中可配合藥物強化抗血栓治療,以改善患者微循環及預后。依替巴肽屬合成環肽類糖蛋白Ⅱb/Ⅲa 受體拮抗劑,具有起效快、停藥后迅速解離及對血小板抑制充分等優勢[2]。 本研究旨在探討依替巴肽聯合PCI 術對急性ST 段抬高型心肌梗死患者的影響。 現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017年1月~2019年1月收治的急性ST 段抬高型心肌梗死患者82例,依照治療方案不同分為研究組和常規組各41例。 常規組男23例, 女18例; 年齡41~78歲, 平均年齡(59.26±7.88)歲;心功能分級:Ⅱ級20例,Ⅲ級11例, Ⅳ級10例。 研究組男22例, 女19例; 年齡40~79歲,平均年齡(58.23±8.12)歲;心功能分級:Ⅱ級19例,Ⅲ級12例,Ⅳ級10例。 兩組一般資料(性別、年齡、心功能分級)均衡可比(P>0.05)。本研究經我院醫學倫理委員會審核通過。

1.2 入組標準 (1)納入標準:符合急性ST 段抬高型心肌梗死相關診斷標準[3];患者知情本研究并簽署同意書。(2)排除標準:存在手術禁忌證;合并血液、免疫系統疾病;合并肝、腎功能損傷;合并嚴重感染;合并惡性腫瘤。

1.3 治療方法 兩組均完善各項術前檢查,根據病情給予他汀類藥物、β 受體阻滯劑等基礎藥物治療。行經橈動脈入路PCI 術,采用1%利多卡因(國藥準字H20057816)局部麻醉,于右前臂橈骨莖突近心端置入動脈鞘,經鞘注入肝素鈉70U/kg,抗凝后將導絲由橈動脈經梗死相關血管到達病變處, 采用美國美敦力Export AP 血栓抽吸導管進行血栓抽吸,常規組抽吸完畢后,復查冠狀動脈造影,依照殘余狹窄情況選擇合適方式置入支架。 研究組手術開始后靜脈注入依替巴肽(國藥準字H20140142)180μg/kg(2~3min 內推注完畢), 然后持續輸注依替巴肽2μg/(kg·min),其它操作同常規組。

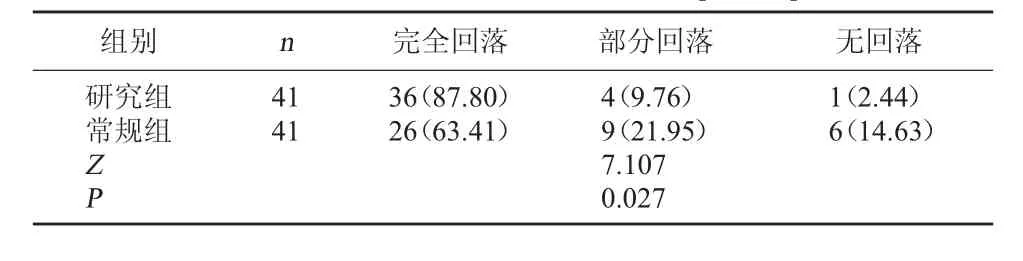

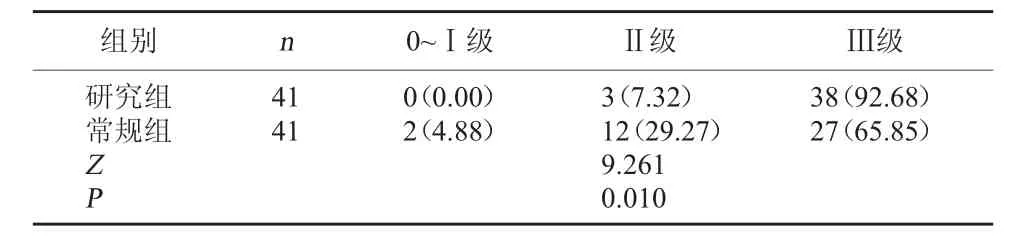

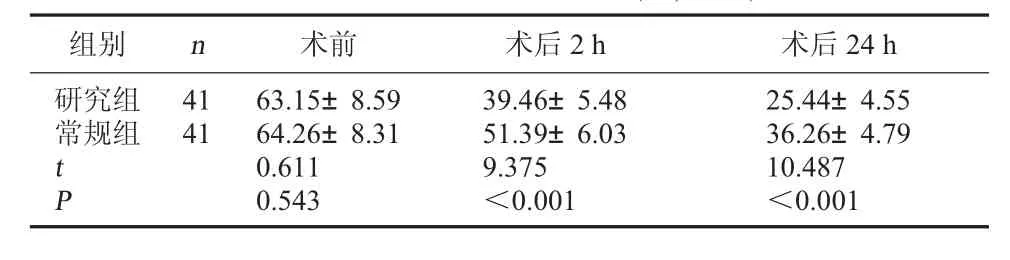

1.4 觀察指標 (1)比較兩組心電圖ST 段回落情況。 根據患者術前、PCI 術后90min 心電圖表現,評判ST 段回落情況。 完全回落:與術前相比,術后90min 心電圖中梗死相關區域ST 段回落幅度≥70%;部分回落:30%<ST 段回落幅度<70%;無回落:ST段回落幅度≤30%。(2)比較兩組心肌梗死溶栓試驗(TIMI)血流分級。0級:血管閉塞,遠端無前向血流;Ⅰ級:造影劑可通過血管閉塞處,但未能充盈遠端血管;Ⅱ級:造影劑可完全充盈冠狀動脈遠端,但遠端血管充盈速度較未發生阻塞血管緩慢;Ⅲ級:造影劑可完全充盈冠狀動脈遠端, 遠端血管充盈速度同未發生阻塞血管速度相同。(3)比較兩組術前及術后2h、24h 血小板聚集率。血小板聚集率測定方法:采用無菌真空采血管抽取患者靜脈血5ml,離心分離10min(3500r/min,半徑8cm),采用濃度為5μmol/L二磷酸腺苷(ADP)作為誘導劑,選用北京賽科希德科技公司生產SC-2000血小板聚集測試儀,測量血小板聚集率。 由相同檢驗科高年資醫師嚴格依照儀器、試劑盒說明書完成操作規程。(4)兩組均隨訪6個月,比較不良事件(心力衰竭、典型心絞痛、輕度出血、重度出血)發生情況。

1.5 統計學分析 采用SPSS22.0軟件對數據進行分析,計量資料以(±s)表示,進行t檢驗,計數資料以率表示, 行χ2檢驗, 等級資料采用秩和檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組心電圖ST 段回落情況比較 研究組心電圖ST 段回落情況優于常規組(P<0.05)。 見表1。

表1 兩組心電圖ST段回落情況比較[例(%)]

2.2 兩組TIMI 血流分級比較 研究組TIMI 血流分級優于常規組(P<0.05)。 見表2。

表2 兩組TIMI 血流分級比較[例(%)]

2.3 兩組血小板聚集率比較 術前兩組血小板聚集率比較,無顯著性差異(P>0.05);術后2h、24h 研究組血小板聚集率均低于常規組(P<0.05)。 見表3。

表3 兩組血小板聚集率比較(%,±s)

表3 兩組血小板聚集率比較(%,±s)

組別 n 術前 術后2h 術后24h研究組常規組414125.44±4.5536.26±4.79 tP 63.15±8.5964.26±8.310.6110.54339.46±5.4851.39±6.039.375<0.00110.487<0.001

2.4 兩組不良事件發生情況比較 隨訪6個月,研究組脫落2例,常規組脫落3例。 研究組發生心力衰竭1例、典型心絞痛1例、輕度出血1例。 常規組發生心力衰竭2例、典型心絞痛3例、輕度出血1例、重度出血1例。 研究組不良事件發生率7.69%(3/39)與常規組18.42%(7/38)比較,差異無統計學意義(χ2=1.126,P=0.289)。

3 討論

急性ST 段抬高心肌梗死臨床主要表現為胸骨后長時間劇烈疼痛,發病與冠狀動脈粥樣硬化、血小板凝集形成血栓有關,PCI 術可改善患者心肌血供,預防非梗死區心肌重構,于短時間內挽救瀕死心肌細胞[4]。但由于急性ST 段抬高心肌梗死患者本身處于血液高凝狀態,加之PCI 術支架置入可刺激活化局部血小板聚集、黏附,易形成血栓,導致不良心血管事件發生[5]。 因此于術中給予抗血小板治療,對預防支架內血栓形成、改善預后具有重要意義。

依替巴肽為人工合成環肽類, 其模擬賴氨酸-谷氨酸-精氨酸序列,具有特異性強、半衰期短、起效快等優勢[6]。 本研究結果顯示,研究組心電圖ST段回落情況、TIMI 血流分級優于常規組(P<0.05),提示依替巴肽聯合PCI 術治療急性ST 段抬高心肌梗死患者,可有效緩解患者臨床癥狀。 原因在于,依替巴肽可直接作用于冠狀動脈病變處, 降低病變部位血栓負荷,抑制炎癥介質激活、趨化,保護血管內皮細胞, 改善心肌灌注及患者臨床癥狀。 術后2h、24h 研究組血小板聚集率均低于常規組(P<0.05);兩組不良事件發生率比較無顯著差異(P>0.05),可見依替巴肽聯合PCI 術治療急性ST 段抬高心肌梗死患者,可有效抑制血小板聚集,且安全性高。 原因在于,依替巴肽為高選擇性環肽類糖蛋白Ⅱb/Ⅲa 受體拮抗劑, 通過阻斷血小板受體Ⅱb/Ⅲa 活化形成,與凝血因子I 交聯進而發揮抗血小板聚集、抗血栓作用[7]。 綜上所述,依替巴肽聯合PCI 術治療急性ST 段抬高心肌梗死患者, 可有效緩解患者臨床癥狀,抑制血小板聚集,改善術后TIMI 血流分級,且安全性高。