當歸四逆湯聯合甲鈷胺對糖尿病周圍神經病變患者的影響

李健

(河南科技大學第一附屬醫院中醫科 洛陽471000)

糖尿病周圍神經病變是糖尿病常見慢性并發癥之一,主要因微血管病變、血糖控制不當及代謝異常等導致發病機制較復雜,與免疫、飲食、年齡、環境等因素相關,臨床表現為肢體麻木、疼痛,頭暈等癥狀。若不及時治療,病殘及病死率較高,嚴重威脅患者生命安全,因此,合理治療糖尿病周圍神經病變至關重要[1]。 本研究旨在探討當歸四逆湯聯合甲鈷胺治療糖尿病周圍神經病變對患者神經傳導速度的影響。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018年2月~2019年7月我院收治的糖尿病周圍神經病變患者作為研究對象,共68例,隨機分為對照組和觀察組,各34例。 對照組男19例,女15例;年齡46~79歲,平均(63.31±2.43)歲;糖尿病病程3~14年,平均(7.15±0.27)年;糖尿病周圍神經病變病程1~5年, 平均(2.56±1.02)年。 觀察組男20例,女14例;年齡45~81歲,平均(63.45±2.46)歲;糖尿病病程3~14年,平均(7.17±0.29)年;糖尿病周圍神經病變程1~5年,平均(2.61±1.01)年。 兩組性別、年齡、病史等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。 本研究經我院醫學倫理委員會批準,患者及其家屬知曉本研究,并簽署知情同意書。

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫診斷標準 參考《中國2型糖尿病防治指南(2017年版)》[2]中相關診斷標準,臨床癥狀表現為肢體疼痛、麻木等;四肢神經傳導速度降低。

1.2.2 中醫診斷標準 符合《糖尿病周圍神經病變中醫臨床診療指南(2016年版)》[3]中相關標準,辨證為寒凝血瘀癥,即主癥四肢麻木、畏寒;次癥肢末冷痛;舌象苔白;脈象脈細。

1.3 入組標準 納入標準:1月內未給予針對性藥物治療者; 均符合西醫或中醫糖尿病周圍神經病變診斷標準者。 排除標準:意識不清晰、溝通障礙者;合并心臟病者;對本研究所用藥物過敏者。

1.4 治療方法 兩組患者均行常規治療,護理人員進行一對一心理輔導, 進行適量運動, 常規血糖控制、降壓調脂等,給予胰島素(國藥準字H34021795)注射,1.0IU/kg/次,1次/d。血糖控制目標:空腹<6mmol/L,5mmol/L<餐后2h<10mmol/L。 血壓控制目標:舒張壓≤80mm Hg,收縮壓≤130mm Hg(1mm Hg= 0.133kPa)。 糖化血紅蛋白控制在6.5%~7%。 在此基礎上, 對照組口服甲鈷胺(國藥準字H20041195)治療,0.5mg/次,3次/d。觀察組在對照組的基礎上聯合當歸四逆湯治療,配方:當歸12g,桂枝9g,芍藥9g,細辛3g,通草6g,大棗8枚,炙甘草6g,水煎服用,早晚各1次,1劑/d。 均連續治療2個月。

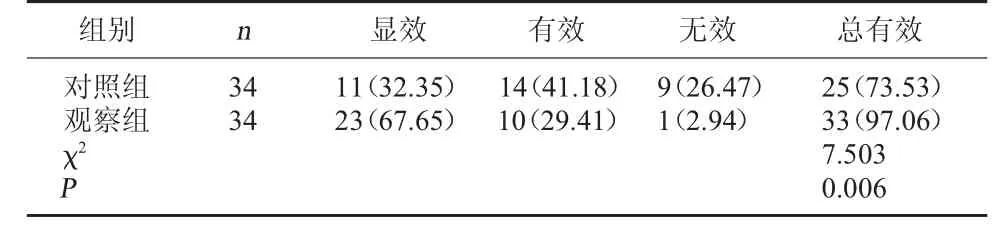

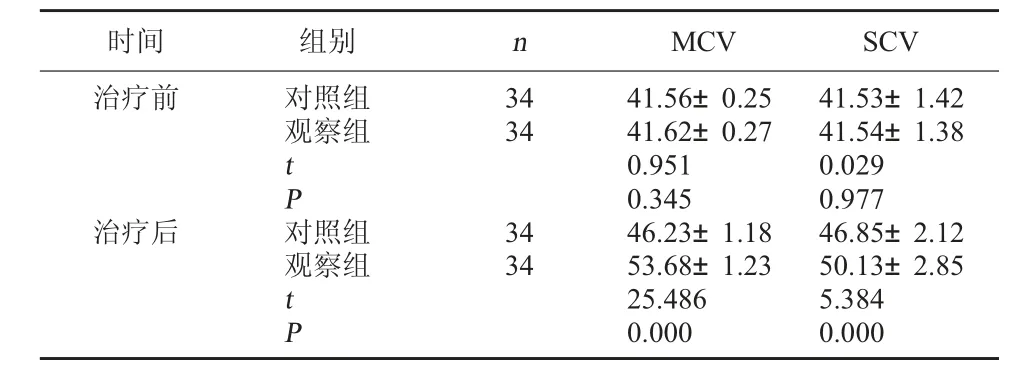

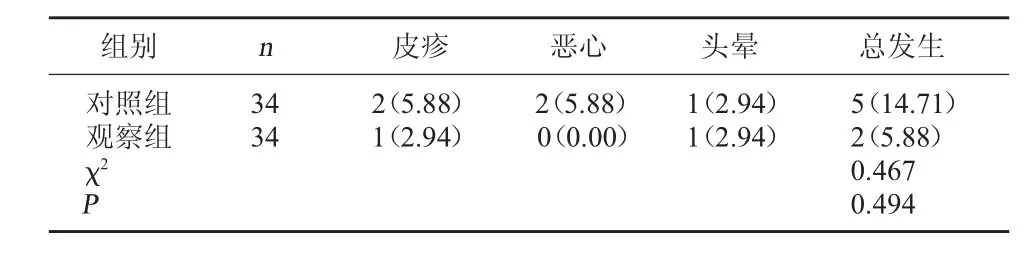

1.5 觀察指標 (1)兩組臨床療效對比。 治療2個月后,肢體麻木、疼痛等癥狀消失,腱膝腱反射正常或明顯好轉為顯效;臨床癥狀明顯改善,肢體活動有所好轉為有效;臨床癥狀無變化或惡化為無效。總有效率=(顯效例數+有效例數)/總例數×100%。(2)兩組治療前后神經傳導速度對比。 根據肌電檢測儀監測兩組治療前、治療2個月后患側肢體中踝(腓骨及小頭下2cm) 腓總神經的運動神經傳導速度(MCV)、感覺神經傳導速度(SCV)。(3)兩組不良反應發生情況,包括皮疹、惡心、頭暈。

1.6 統計學方法 數據采用SPSS23.0統計學軟件分析,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗;計數資料用率表示,采用χ2檢驗。 以P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組臨床療效對比 觀察組臨床總有效率為97.06%,高于對照組的73.53%,差異有統計學意義(P<0.05)。 見表1。

表1 兩組臨床療效對比[例(%)]

2.2 兩組治療前后神經傳導速度對比 治療前,兩組腓總神經的MCV、SCV 指標對比,差異無統計學意義(P>0.05); 治療2個月后, 兩組腓總神經的MCV、SCV 指標均較治療前升高, 且觀察組高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。 見表2。

表2 兩組治療前后神經傳導速度對比(m/s,±s)

表2 兩組治療前后神經傳導速度對比(m/s,±s)

時間 組別 n MCV SCV治療前 對照組觀察組3434 tP治療后 對照組觀察組3434 tP 41.56±0.2541.62±0.270.9510.34546.23±1.1853.68±1.2325.4860.00041.53±1.4241.54±1.380.0290.97746.85±2.1250.13±2.855.3840.000

2.3 兩組不良反應發生情況對比 對照組不良反應發生率為14.71%,觀察組為5.88%,組間對比,差異無統計學意義(P>0.05)。 見表3。

表3 兩組不良反應發生情況對比[例(%)]

3 討論

糖尿病周圍神經病變是指軸突變性和節段性脫髓鞘同時存在,且伴有明顯的髓鞘再生和無髓纖維增生,周圍神經功能出現障礙,是常見的糖尿病并發癥之一[4]。 常見臨床癥狀為感覺神經受累、肢體麻木疼痛等。 發病機制較復雜,一般因糖尿病未得到有效控制導致血糖升高、代謝紊亂,引起細胞內滲透壓增高,水鈉潴留,損害周圍神經。 此外,微血管病變和缺血缺氧易造成血栓,血流速度緩慢,血管活性因子減少,微循環產生障礙,損害周圍神經[5]。

目前,臨床上治療糖尿病周圍神經病變西醫主要采用藥物對癥治療,控制血糖,抑制神經功能受損。 甲鈷胺是內源性的輔酶B12,易進入神經元細胞器,促進葉酸和核酸代謝,加速神經突觸傳遞,修復受損神經,改善神經麻木、疼痛等癥狀。 但長期服用甲鈷胺會產生皮疹、惡心、嘔吐等不良反應[6~7]。 因此, 采用安全高效的藥物治療糖尿病周圍神經病變至關重要。 中醫學認為, 糖尿病周圍神經病變屬于“痹證、萎證”等范疇,為寒凝血瘀癥,主要是氣血兩虛、寒氣凝聚導致經絡阻塞、氣血瘀滯,治療宜通絡止痛、活血化瘀、養血通脈。 當歸四逆湯中當歸養血和血;桂枝溫通血脈;芍藥、大棗益氣補血;甘草益氣健脾;細辛通竅止痛,溫肺化飲。縱觀全方補脾氣、健脾臟、活血化瘀,因人而異,調節配方,行補中益氣之法,從而達到抗潰瘍、鎮靜、緩解焦慮、通絡經脈、益氣補血、溫經散寒,改善體內微循環[8~10]。兩藥聯合可有效控制血糖,促進受損神經恢復,具有良好的臨床療效。研究結果顯示,治療后觀察組臨床總有效率高于對照組;兩組腓總神經的MCV、SCV 指標均較治療前升高,且觀察組高于對照組;對照組不良反應發生率為14.71%,觀察組為5.88%,組間對比,差異無統計學意義(P>0.05)。表明當歸四逆湯聯合甲鈷胺治療糖尿病周圍神經病,可改善神經傳導速度,降低神經功能受損,有利于患者康復。 綜上所述,當歸四逆湯聯合甲鈷胺治療糖尿病周圍神經病臨床療效較好,可改善神經傳導速度,促進受損神經修復且無嚴重不良反應,值得臨床推廣應用。