單點固定法完全腹膜外腹腔鏡腹股溝疝修補術的回顧性研究

胡德鑫

(河南省孟州市中醫院外一科 孟州454750)

腹股溝疝為常見普外科疾病,主要因先天性解剖結構異常或后天性腹壁缺損、薄弱引發,是腹腔內臟器通過腹股溝區的缺損向體表突出所形成的包塊,將嚴重影響患者身體健康[1]。 外科手術是治療腹股溝疝常用方式,可有效修補病灶,改善預后。 隨腹腔鏡技術、微創技術的發展,腹腔鏡無張力疝修補術在腹股溝疝的治療中取得廣泛應用,與開放疝修補術比較,具有并發癥發生風險低、創傷小、恢復快等優勢,在臨床應用中取得良好效果[2]。 臨床實踐表明,免固定軟質補片完全腹膜外腹腔鏡腹股溝疝修補術(Totally ExtraPeritonea, TEP)雖可取得較好療效,但不固定補片易使術中放置難度增加,引發其卷曲、移位[3]。 本研究選取我院85例腹股溝疝患者,旨在探討單點固定聯合醫用膠軟質補片TEP 術的治療效果。 現報道如下:

1 資料和方法

1.1 一般資料 回顧性分析2016年1月~2018年12月收治的85例腹股溝疝患者的臨床資料, 依據治療方案的不同將其分為對照組42例和觀察組43例。 兩組均為男性,對照組年齡32~67歲,平均年齡(49.23±8.45)歲;左側22例,右側20例。 觀察組年齡33~69歲,平均年齡(51.38±8.72)歲;左側22例,右側21例。 兩組一般資料均衡可比(P<0.05)。

1.2 選取標準 納入標準:符合《成人腹股溝疝診療指南》[4]診斷標準,美國麻醉醫師協會(ASA)分級:Ⅰ~Ⅱ級;均屬于原發性腹股溝直疝(斜疝)。 排除標準:合并滑動疝、嵌頓疝、再發疝、巨大陰囊疝;合并無法耐受全麻、凝血功能異常;合并手術禁忌證、視力(聽力)障礙影響溝通。

1.3 方法 兩組均予以常規氣管插管全麻。

1.3.1 對照組 行免固定軟質補片TEP 術。麻醉后放置導尿管,患者平臥位,取頭低足高15°,切口取三孔法中線位。 先于臍下正中1.0~1.5cm 偏術側作弧形2cm 切口,縱向切開腹白線,牽開腹直肌,于腹直肌鞘后方腹橫筋膜淺深層之間、利用手指向足側鈍性分離后,打開腹橫肌膜深層,暴露腹膜外脂肪,明視下置入10mm trocar 至此間隙, 絲線縫合固定由此套管置入腹腔鏡,鏡推法邊擴大腹膜前間隙,邊注入CO2氣體, 此間隙暴露滿意后明視下將5mm第2、3trocar 分別于臍孔與恥骨聯合正中線上中1/3處及下中1/3處穿刺進入腹膜前間隙,置入分離鉗。 首先向足側游離恥骨膀胱間隙(Retzius 間隙),內側清晰顯露恥骨聯合并越過中線, 向下暴露恥骨梳韌帶(注意保護死亡冠),外側顯露直疝或斜疝疝囊的內側緣,暫不游離疝囊,向外在腹壁下血管與髂前上棘間向下游離髂窩間隙,內側顯露疝囊外側緣,向下注意保護疼痛三角內神經。再于內環口(或直疝三角處)顯露疝囊并仔細游離之,將疝囊與精索完全分離,(斜疝小疝囊完成分離后還納, 大疝囊切斷后遠端曠置近端縫合結扎后還納),向下將腹膜與精索分離>6cm,清晰顯示輸精管與精索血管完全分離,充分做到精索腹壁化。 游離過程中部分患者需切開精索與腹膜間的腹膜前環及完整清除精索脂肪瘤,查創面無滲血腹膜無破損后,選擇10cm×15cm 軟質補片繞鉗卷曲,由10mm trocar 置入腹膜前間隙,平整展開補片,充分覆蓋恥骨肌孔,內界達恥骨聯合并越過中線,外界至髂腰肌和髂前上棘,上方至聯合肌腱上3cm,外下方至精索腹壁化處,內下方至恥骨梳韌帶下方2cm, 再次探查創面無滲血, 排出CO2氣體,復位腹膜,釋放陰囊內氣體,如雙側疝,對側疝同方法處理,術區加壓。

1.3.2 觀察組 行單點固定聯合醫用膠軟質補片TEP 術。 患者取平臥位,置尿管,消毒鋪巾,調整體位,頭低足高15°,中線位三孔法置入trocar,鏡推法及鈍銳結合增擴腹膜前間隙,尋找恥骨聯合、腹壁下血管、恥骨上支解剖標志,首先向下游離恥骨膀胱間隙,再向外游離髂窩間隙,內達恥骨聯合并越過中線,外達髂前上棘,向下達恥骨梳韌帶下方2cm,然后游離疝囊,剝離內翻疝囊到腹腔,精索腹壁化>6cm,探查創面無滲血,腹膜無破損,10cm×15cm 復合網片中間帶線縫合一針,鉗卷置入術野,內環口2mm 切口,置入帶鉤針,帶出兩頭縫線,皮下結扎固定補片,平鋪補片,使其完全覆蓋恥骨肌孔,內至恥骨聯合并越過中線,外至髂腰肌和髂前上棘,上至聯合肌腱上2~3cm, 內下至恥骨梳韌帶下方2cm,外下方至精索腹壁化。 再于恥骨膀胱間隙內用1.5ml/支腹腔鏡用康派特醫用膠,分別在聯合肌腱、髂恥束、恥骨梳韌帶處粘合固定補片, 緩慢排出CO2氣體,釋放陰囊內氣體,腹膜復位,閉合切口,如雙側疝,同方法處理對側疝囊,術后早期囑患者下床活動。

1.4 觀察指標 (1)比較兩組手術指指標,包括術中出血量、手術時間、鎮痛藥使用情況。(2)比較兩組術后恢復情況,包括排氣時間、進食時間、臥床時間、住院時間。(3)比較兩組并發癥發生情況(如血清腫)、術后1年復發率。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件處理數據,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用率表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

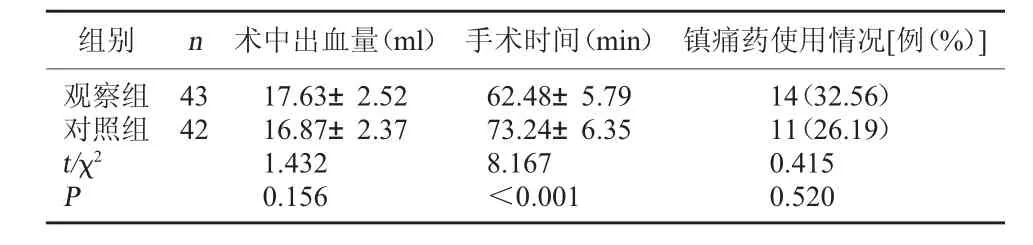

2.1 兩組手術指標比較 兩組術中出血量及鎮痛藥使用情況相比較,無顯著性差異(P>0.05);觀察組手術時間短于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。 見表1。

表1 兩組手術指標比較(±s)

表1 兩組手術指標比較(±s)

組別 n 術中出血量(ml) 手術時間(min) 鎮痛藥使用情況[例(%)]觀察組對照組t/χ2 P 434217.63±2.5262.48±5.7916.87±2.3773.24±6.351.4328.16714(32.56)11(26.19)0.4150.156<0.0010.520

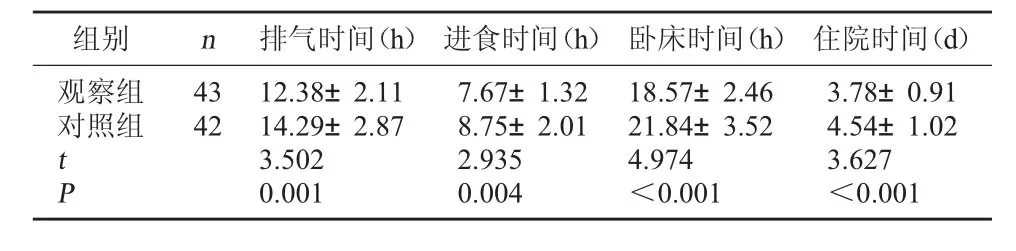

2.2 兩組術后恢復情況比較 觀察組排氣時間、進食時間早于對照組,臥床時間、住院時間短于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。 見表2。

表2 兩組術后恢復情況比較(±s)

表2 兩組術后恢復情況比較(±s)

組別 n 排氣時間(h) 進食時間(h) 臥床時間(h) 住院時間(d)觀察組對照組4342 tP 12.38±2.1114.29±2.873.5020.0017.67±1.328.75±2.012.9350.00418.57±2.4621.84±3.524.974<0.0013.78±0.914.54±1.023.627<0.001

2.3 兩組復發率、并發癥發生情況比較 術后觀察組出現血清腫3例,對照組出現血清腫2例。觀察組并發癥發生率為6.98%(3/43),高于對照組的4.76%(2/42),但組間比較無顯著性差異(P>0.05)。 術后隨訪1年兩組均無復發。

3 討論

無張力疝修補術由Lichtenstein 于1989年首次提出, 顯著降低了腹股溝疝患者術后復發風險,使“無張力修補” 逐漸發展為疝修補術主要治療原則。另外隨著近年來微創技術不斷發展, 腹腔鏡疝修補術由于切口小、創傷低、恢復快,逐漸受到廣大外科醫生及患者的青睞。 TEP 由Mckeman 于1993年提出,其應用腹腔鏡于腹膜前間隙實施手術操作,并選擇合適補片將恥骨肌孔充分覆蓋, 實現無張力修補效果,由于其操作于腹膜外,未進至腹腔,能有效防止臟器損傷,降低腸粘連發生風險,與常規開放手術對比, 能有效縮短患者住院時間, 快速恢復正常工作、活動[5]。 賀良等[6]研究顯示,與Lichtenstein 修補術比較,TEP 術后患者可更快恢復回歸正常生活、工作,且疼痛發生率較低。

TEP 術是否固定補片尚有爭議,既往臨床常應用生物膠粘合、釘合器固定,但釘合器固定易引發血管、神經、精索損傷,且會增加患者手術負擔,故推廣具有一定限制性。相關報道顯示,國內外目前多以免固定補片行TEP,從而預防釘合器固定引發的并發癥,減輕患者手術負擔[7]。 但是不固定補片術后易出現補片移位、復發。 臨床實踐表明,TEP 空間小,置入補片時補片卷曲、移位發生率較高,會大大延長手術時間,增加手術難度[8]。 單點固定聯合醫用膠軟質補片TEP 術采用單點固定法, 能有效預防術中、術后補片卷曲、移位,從而縮短手術時間;另外單點固定后,能減少補片術后移位顧慮,更早的指導患者進行下床活動,以減少臥床時間,促進術后恢復[9]。 本研究結果顯示,觀察組臥床時間、住院時間短于對照組,進食時間、排氣時間早于對照組(P<0.05),可見單點固定聯合醫用膠軟質補片TEP 術治療腹股溝疝患者有助于縮短手術時間,促進術后康復。同時行單點固定聯合醫用膠軟質補片TEP 術還需注意:打結補片中部,并于皮下固定,可防止手術操作時、術后補片發生移位,且有利于展開補片,充分覆蓋恥骨肌孔,可使補片與恥骨肌孔嚴密貼合,患者術后疼痛明顯減輕,降低術后血清腫、神經疼、補片移位相關并發癥的發生率。綜上所述,腹股溝疝患者采用單點固定聯合醫用膠軟質補片TEP 術治療有利于縮短手術時間,促進術后恢復。