兩種術式治療鼓膜穿孔對患者的影響比較

鐘錦嬋 章旺東 宋達潛

(南方醫科大學南海醫院 廣東佛山528244)

鼓膜穿孔是臨床常見疾病,發病率較高,以聽力下降,耳流膿、耳痛、耳鳴現象為主要臨床表現[1]。 因耳鼻咽喉特殊的解剖學結構,鼓膜穿孔的手術治療較為困難,但醫學技術的發展使微創技術被大量應用于鼓膜修補中。 顯微鏡下和內窺鏡下進行鼓膜修補是臨床常見的治療方式,但顯微鏡下手術視野范圍受限,存在一定的盲區,且手術操作較為復雜,相比而言,耳內窺鏡下手術能提供全方位的視野,清晰的圖像,創傷小,操作簡單[2~3]。 為了進一步研究顯微鏡下與內窺鏡下鼓膜修補術的臨床效果,本研究以60例鼓膜穿孔患者為研究對象,研究兩種術式對患者聽力的影響。 現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016年6月~2018年6月我院外科收治的鼓膜穿孔患者60例為研究對象。 納入標準:(1)單側耳鼓膜穿孔;(2)傳導性耳聾;(3)伴有聽力衰退;(4)符合手術指征并簽署知情同意書;(5)經醫院醫學倫理委員會批準。排除標準:(1)神經性、突發性耳聾患者;(2)伴有糖尿病、高血壓、凝血功能障礙患者;(3)外耳道閉鎖、耳廓畸形患者。 將研究對象按隨機數字表法分為觀察組及對照組,各30例。 觀察組男16例,女14例;年齡19~65歲,平均(44.36±8.14)歲;左耳鼓膜穿孔17例,右耳鼓膜穿孔13例;病程1~7d,平均(3.56±0.47)d;穿孔直徑1~7mm,平均(3.66±0.64)mm。對照組男14例,女16例;年齡18~64歲,平均(45.36±8.77)歲;左耳鼓膜穿孔15例, 右耳鼓膜穿孔15例; 病程1~8d, 平均(3.64±0.55)d; 穿孔直徑2~7mm, 平均(3.73±0.74)mm。 兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 手術方法

1.2.1 對照組 顯微鏡輔助下行鼓膜修補術。 患者麻醉狀態,于耳上方作一1.5~3cm 切口,逐層切開皮膚使顳肌外側筋膜暴露, 切取一定面積的顳肌筋膜(>穿孔面積)晾干備用,縫合切口。顯微鏡下用鉤針去除穿孔鼓膜內側緣內卷上皮, 形成穿孔內側緣新鮮創面。 對于大穿孔,通常經外耳道作一切口,充分暴露外耳道前上棘, 以擴大視野, 提高手術成功率,分離外耳道皮片至鼓環,暴露鼓室,清除突出的鼓鱗裂骨質,植入顳肌筋膜貼覆,將筋膜掀起,充分填塞明膠海棉使其固定,對筋膜進行復位,再用碘仿砂條將填塞術腔,包扎傷口。 對于小穿孔,無需外耳道切口, 可直接將大小合適得顳肌筋膜覆蓋于鼓膜穿孔內側后固定。

1.2.2 觀察組 內窺鏡下行鼓膜修補術。 患者麻醉后,在耳上方作一1.5~3cm 切口,切開皮膚并切取合適大小的顳肌筋膜備用,縫合切口。切取顳肌筋膜后,連接攝像系統、內窺鏡和顯示器,耳內鏡從外耳道進入,鉤針除去穿孔鼓膜內側緣,形成新鮮創面,后續顳肌筋膜移植、鼓膜固定及術后處理措施同顯微鏡組。

1.3 觀察指標 (1)比較兩組臨床指標,包括手術時間、術中出血量以及住院時間。(2)采用數字評分法(Numerical Rating Scale, NRS)[4]比較兩組術后3d 的疼痛情況。 0分表示無痛,術后沒有疼痛感;1~3分表示輕度疼痛,對睡眠無影響;4~6分表示中度疼痛,深呼時有疼痛感;7~9分表示疼痛,不能入睡或睡眠中痛醒;10分表示劇痛。(3)術后隨訪6個月,比較兩組患者鼓膜恢復情況。患者穿孔基本愈合,且聽力水平能達到正常水平,為痊愈;患者穿孔縮小,未完全愈合,聽力水平所有提高,為有效;患者穿孔無愈合現象,聽力水平未提高或下降,判定為無效。總有效率=(痊愈例數+ 有效例數)/ 總例數×100%。(4)比較兩組治療前后聽力恢復情況:平均聽閾以純音樂測聽,4000Hz 作為閾值,比較氣鼓導差及氣導聽閥水平。(5)術后隨訪6個月,比較鼓膜再次穿孔發生率。

1.4 統計學處理 應用SPSS20.0統計學軟件分析數據。 計量資料以(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用比率表示,采用χ2檢驗;P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組臨床指標比較 觀察組手術時間、術中出血量與對照組比較,無顯著性差異(P>0.05);觀察組住院時間短于對照組(P<0.05)。 見表1。

表1 兩組臨床指標比較(±s)

表1 兩組臨床指標比較(±s)

組別 n 手術時間(min) 術中出血量(ml) 住院時間(d)觀察組對照組303015.36±2.785.36±1.1554.36±8.3652.34±8.840.9000.37216.44±3.118.11±1.36 tP 1.4188.4570.1620.000

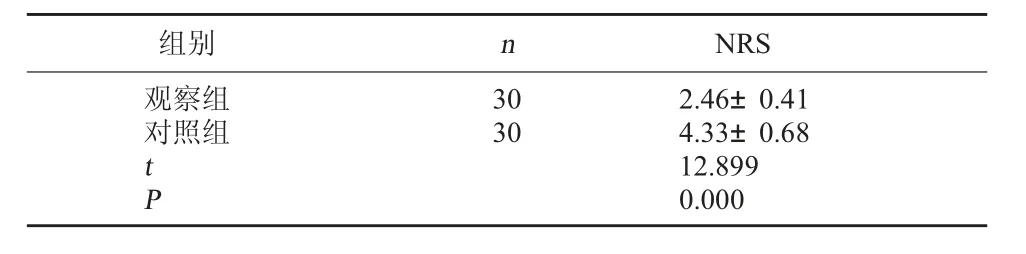

2.2 兩組NRS 疼痛評分比較 觀察組術后NRS評分低于對照組(P<0.05)。 見表2。

表2 兩組NRS 評分比較(分,±s)

表2 兩組NRS 評分比較(分,±s)

組別 n NRS觀察組對照組3030 tP 2.46±0.414.33±0.6812.8990.000

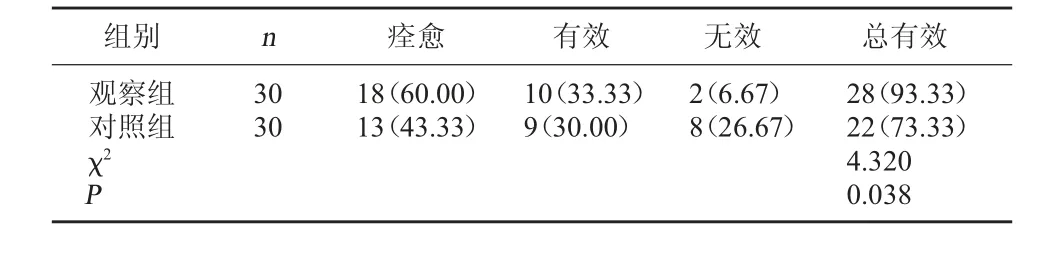

2.3 兩組鼓膜恢復情況比較 術后6個月,觀察組治療總有效率為93.33%, 高于對照組的73.33%(P<0.05)。 見表3。

表3 兩組鼓膜恢復情況比較[例(%)]

2.4 兩組治療前后聽力恢復情況比較 治療前,兩組氣鼓導差及氣導聽閥水平比較, 無顯著性差異(P>0.05);治療后,觀察組氣鼓導差及氣導聽閥均低于對照組(P<0.05)。 見表4。

表4 兩組治療前后聽力恢復情況比較(dBHL,±s)

表4 兩組治療前后聽力恢復情況比較(dBHL,±s)

氣導聽閥水平治療前 治療后觀察組對照組組別 n 氣鼓導差治療前 治療后3030 tP 33.81±6.7034.03±6.720.127089912.10±3.2519.78±5.027.0340.00050.23±7.5050.37±7.480.2740.94327.83±5.1639.43±6.907.3740.000

2.5 兩組鼓膜再次穿孔發生率比較 術后6個月,對照組2例因用力擤鼻導致鼓膜再次穿孔,3例因繼發性感染致鼓膜再次穿孔, 鼓膜再次穿孔率為16.67%; 觀察組1例因繼發性感染致鼓膜再次穿孔,鼓膜再次穿孔率3.33%。觀察組鼓膜再次穿孔率低于對照組,但差異無統計學意義(χ2=2.963,P>0.05)。

3 討論

鼓膜穿孔是臨床常見疾病,病因多為耳外傷、中耳炎、硬物刺激等,外傷性、較輕微的鼓膜穿孔可通過自行愈合,但嚴重者需進行手術修補治療,如若治療不及時, 對患者的生活質量和工作效率將造成嚴重影響[5]。 臨床上治療鼓膜穿孔常使用鼓膜修補術,既往多在顯微鏡下完成的, 但顯微鏡提供的視野有限,只能看清直線光軸范圍內的區域視野,存在一定盲區,且手術費用較高,操作復雜,對醫師操作技術有嚴格的要求,普及情況不甚理想。 近年來,隨著內窺鏡技術地不斷發展, 耳內窺鏡下手術得到臨床醫生的青睞。與顯微鏡下手術相比,耳內窺鏡手術具有以下優勢:(1)術中切口較小,繞過耳道生理性狹窄,操作難度低;(2)視野范圍擴大,可以得到高質量的圖像,能全方位觀察外耳道和鼓膜情況;(3)可貼近鼓膜表面操作,縮短手術時間;(4)耳內窺鏡手術費用較低,便于大范圍普及[6]。

本研究結果顯示,觀察組與對照組相比,住院時間更短,術后NRS 評分更低,鼓膜穿孔恢復情況更好, 提示耳內窺鏡下鼓膜修補術具有較好的臨床效果,能緩解術后疼痛,促進傷口早日康復,提高術后聽力水平。且治療后,觀察組氣鼓導差及氣導聽閥均顯著低于對照組,與許雨洲等[7]研究結果一致,表明內窺鏡下鼓膜修補術能夠促進患者聽力恢復。 究其原因,耳內鏡手術過程中具有明亮的光源,清晰的視角,可以進行多方位的探查,與顯微鏡下手術相比,可以直接穿過生理性狹窄到達深腔,觀察各個方位,無需通過磨除耳道組織來獲得視野, 不僅可以獲得全方位的視角, 也不會影響耳道正常的生理解剖結構,避免或減少了手術切口,降低術后鼓膜發生二次穿孔的發生風險及因操作失誤對耳道組織造成的再損傷事件發生率,有利于減輕患者的術后疼痛感,加快術后康復,聽力水平的提高[8]。 綜上所述,耳內窺鏡下鼓膜修補術治療鼓膜穿孔療效較好, 術后疼痛感小,恢復快,值得臨床推廣應用。 但本研究中樣本量較少,還需進一步擴大樣本量來證實該結論。