大型附著生物對近海圓盤浮標污損的特點

林明晴,嚴文俠,曹文浩,3,嚴濤*

( 1. 中國科學院南海海洋研究所 熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室,廣東 廣州 510301;2. 中國科學院大學,北京100049;3. 中國科學院蘭州化學物理研究所 固體潤滑國家重點實驗室,甘肅 蘭州 730000)

1 引言

海洋附著生物通常是指海洋環境中棲息生活在某物體表面的固著、附著和某些營自由生活的各類生物總稱[1],它們的出現會對海洋設施和艦船產生一系列負面影響,引發多種問題,造成經濟損失,也就是通常所說的海洋生物污損危害[2]。根據附著生物的形態特征和個體大小,一般將生物污損劃分為微型生物污損和大型生物污損兩大類[3]。基于污損生物群落成員多來源于底棲生物[4],故參照大型底棲生物標準[5],本文將個體不小于0.50 mm的生物均定義為大型附著生物。

伴隨海洋油氣田開發、深水網箱養殖、近海風力發電、水上交通運輸等海洋經濟活動的發展,在離岸3海里以遠的近海海區出現越來越多的各類海洋設施[6],其中浮標極為常見。然而,大型附著生物的污損會增加浮標的質量,增大浮體表面粗糙程度,改變浮標周圍的湍流[7],破壞防護涂層[8],甚至引發移位和沉沒[9]。因此,開展浮標生物污損特點研究,不僅有助于制定相應的防護方案,也可為生態基礎研究積累數據資料,并為外來種入侵、生物地理分布、人工魚礁建設和生態恢復等工作提供科學依據。

目前,關于浮標生物污損研究已有很多報道[7-8,10-18],但多數調查對象均為航標[12-18]。至于近海離岸深水海域科學研究和環境監測常用的圓盤浮標,其具有較大的水線面面積和較小的排水量[19],外形及浸沒情況與常規航標存在明顯差別,雖然以往也有相關生物污損狀況的報道[20-22],但從未借助多元統計分析方法從群落結構和生物多樣性等方面對大型附著生物的污損特點展開深入分析。本文對南海北部珠江口東南海域和北部灣東北部海域4個圓盤浮標大型生物污損特點進行分析,以期揭示相關規律。

2 材料和方法

開展大型附著生物污損特點研究的近海圓盤浮標分別布設在南海北部珠江口東南海域和北部灣東北部海域(圖1),浸海時間均為12個月,其中Z1、Z3、B1和B2站的離岸距離分別為15.7 km、114.2 km、63.9 km和77.8 km,有關浮標結構參數見文獻[23]。通過豐度、生物量和群落多樣性指數等參數分析浮標側壁(S)和底部(B)的大型附著生物群落特點,并借助多元統計分析軟件進行聚類分析(Hierarchical Cluster Analysis, CLUSTER)、非度量多維標度分析(Non-metric Multi-Dimensional Scaling, nMDS)和單因子相似性分析(Analysis of Similarities, ANOSIM),探討側壁和底部大型附著生物群落結構的差異,最后根據相似性百分比(Similarity Percentages-Species Contributions, SIMPER)確定促成群落內或群落間差異的主要物種[24]。

3 結果

3.1 大型附著生物的豐度和生物量

3.1.1 浮標側壁

大型附著生物在4個站位浮標側壁的平均豐度為20 872.00 ind./m2,平均生物量為 17 948.00 g/m2;其中豐度的最高值出現在Z1站,為78 296.00 ind./m2,最低值在Z3站,為400.00 ind./m2;生物量的最高值出現在Z1站,為 62 276.00 g/m2,最低值在 B1站,為 659.42 g/m2,如圖2所示。

圖1 南海北部近海浮標站位示意圖Fig.1 Location of the offshore buoys deployed in the northern South China Sea

3.1.2 浮標底部

大型附著生物在4個站位浮標底部的平均豐度為 37 546.00 ind./m2,平均生物量為 24 410.00 g/m2;其中豐度的最高值出現在B2站,為66 585.00 ind./m2,最低值在Z3站,為412.00 ind./m2;生物量的最高值出現在B2站,為60 784.00 g/m2,最低值在Z3站,為1 861.60 g/m2(圖 2)。

3.2 大型附著生物群落組成及多樣性分析

3.2.1 生物組成

Z1站浮標側壁主要大型附著生物是蔓足類和雙殼類,分別占總量的45.25%和52.03%。Z3站浮標側壁幾乎被蔓足類占據,生物量占到了總生物量的99.95%,剩余的則為軟甲動物。在B1站,浮標側壁大型附著生物以海藻、雙殼類、刺胞動物和蔓足類為主,分別占總生物量的46.39%、28.14%、14.19%和11.26%。在B2站,浮標側壁附著量較大的生物為海藻、雙殼類和蔓足類,分別占總生物量的53.21%、32.59%和12.93%。從整體情況來看,離岸最遠的Z3站的大型附著生物種類數量最低(圖3a)。

圖2 各站位浮標側壁和底部大型附著生物的豐度(a)和生物量(b)Fig.2 Abundance (a) and biomass (b) of macro-fouling organisms on the side and bottom of offshore buoys

在Z1站浮標底部,蔓足類是附著生物群落中的主要物種,其生物量占總量的84.38%,其次是刺胞動物,占11.12%。Z2浮標站和Z1浮標站的情況類似,浮標底部蔓足類的百分比高達89.20%,其次是刺胞動物,為8.41%。在B1浮標站浮標底部,蔓足類和雙殼類的附著量差不多,分別占44.62%和38.69%,其次是刺胞動物,為15.64%。在B2浮標站浮標底部,附著量最高的是雙殼類,生物量百分比為62.25%,其次為蔓足類和刺胞動物,分別為33.60%和4.15%。海藻未在浮標底部的大型附著生物群落中出現(圖3b)。

圖3 各站位浮標側壁(a)和底部(b)大型附著生物組成百分比Fig.3 Percentage of macro-fouling organisms on the side (a) and bottom (b) of offshore buoys

3.2.2 群落多樣性分析

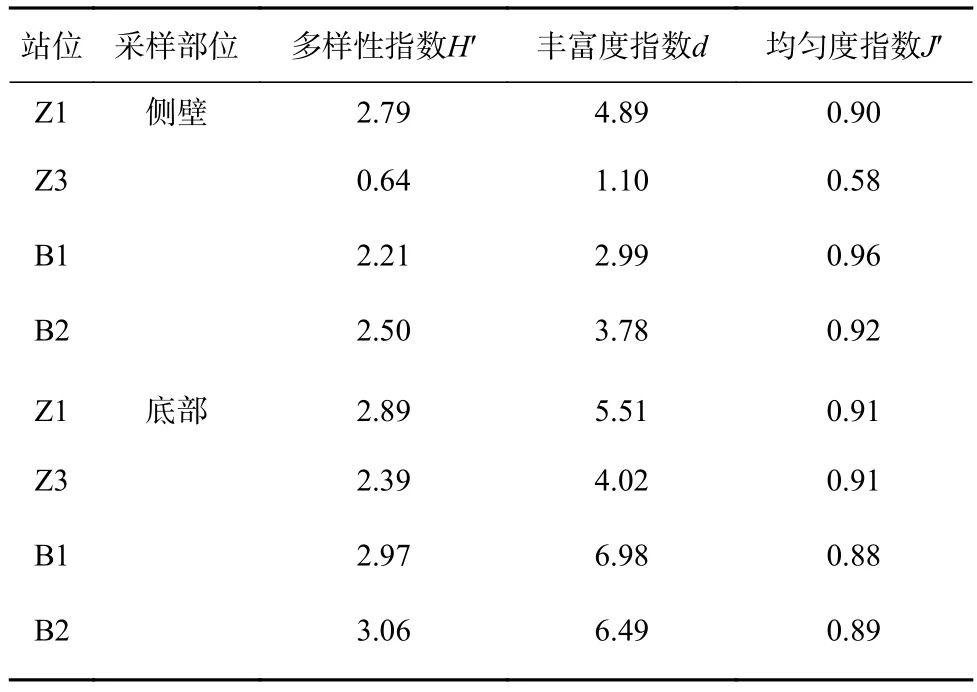

南海北部4個圓盤浮標大型附著生物的群落多樣性指數見表1,其中浮標側壁的香農-威納(Shannon-Wiener)多樣性指數(H′)范圍為 0.64~2.79,馬格列夫(Margalef)豐富度指數(d)為 1.10~4.89,皮洛(Pielou)均勻度指數(J′)為 0.58~0.96;而底部的 H′則介于 2.39~3.06,d 為 4.02~6.98,J′為 0.88~0.91。總體來看,各站位之間浮標底部大型附著生物群落多樣性指數差異不大,而浮標側壁則變化明顯,尤其是布設在珠江口東南海域的Z3站。

3.3 浮標側壁和底部大型附著生物多變量分析

3.3.1 CLUSTER和nMDS分析

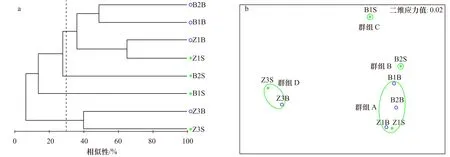

CLUSTER分析結果顯示(圖4a),在30%的相似性水平上,可將各站位的浮標側壁和底部分為4個群組:群組 A(B2B、B1B、Z1B和 Z1S)、群組 B(B2S)、群組 C(B1S)和群組 D(Z3B 和 Z3S)。

表1 各站位浮標側壁和底部大型附著生物群落物種多樣性Table1 Species diversity of macro-fouling communities on the side and bottom of offshore buoys

nMDS結果(圖4b)在30%相似水平上也可將數據分為4個群組,且組內組成也與CLUSTER分析結果相對應,nMDS圖的二維應力值為0.02,小于0.05,表明對分析結果可信度高,基本沒有錯誤[25]。

根據CLUSTER和nMDS結果可以看出,除了離岸最遠的Z3站較為特殊,浮標底部大型附著生物群落基本上可歸成一個群組,而浮標側壁則差異較大。

3.3.2 ANOSIM分析

ANOSIM分析(表2)表明,浮標側壁和底部的大型附著生物群落之間存在顯著差異(R=0.187,p=0.028<0.05),且其構成的4個群組之間也存在明顯的差異(R=0.515,p=0.001<0.05)。其中,除了群組B與C之間差異不明顯,其余兩兩比較均存在差異(R=0.453~0.964),尤以群組 A與 B、C、D之間的差異顯著(p<0.05),而群組D與C和群組D與B之間的差異則不顯著(p>0.05)。

3.3.3 SIMPER分析

SIMPER分析結果顯示,浮標側壁的大型附著生物群落平均相似性為8.71%,相似性貢獻率較大的種類是茗荷(24.10%)和海葵(22.46%),其次為圓鰓麥稈蟲、網紋藤壺、帶偏頂蛤和刺巨藤壺,這6個物種對浮標側壁生物群落的相似性貢獻率總計為82.00%。在浮標底部,大型附著生物群落平均相似性為24.34%,網紋藤壺、海葵、高峰星藤壺、企鵝珍珠貝和茗荷等5個種類累計對群內的相似性貢獻率為69.97%,且以網紋藤壺貢獻率最大,達30.86%。至于浮標側壁與底部之間,分析結果顯示其大型附著生物群落結構平均差異性為87.51%,網紋藤壺是差異性貢獻率較大的物種(8.68%),其次為海葵、茗荷和高峰星藤壺。由于網紋藤壺等4個物種對群落差異性貢獻率總和僅為25.48%,表明造成側壁和底部群落之間差異的物種數較多。表3列出了對群落相似性和差異性貢獻率在5%以上的種類。

圖4 各站位浮標側壁和底部大型附著生物群落的聚類分析(a) 和非度量多維標度分析(b)Fig.4 CLUSTER (a) and nMDS (b) of macro-fouling communities on the sides and bottom of offshore buoys

表2 浮標大型附著生物群落相似性分析Table2 Similarity analysis of macro-fouling communities on offshore buoys

4 討論

通過對珠江口東南海域和北部灣東北部海域圓盤浮標大型附著生物群落的分析可以看出,多數情況下浮標底部大型附著生物的豐度和生物量高于側壁,而所有站位浮標底部的H'和d均高于側壁。另外,浮標底部大型附著生物群落基本上可歸成一個群組,但各站位的浮標側壁之間差異較大,離岸距離和所處海域生物污損狀況可能是重要的影響因素。再有,浮標側壁和底部的生物群落結構存在明顯差異,蔓足類和刺胞動物應是造成該差異的主要因素。總體來看,相對于浮標側壁而言,浮標底部應更易被大型附著生物污損。

表3 浮標側壁和底部大型附著生物中的典型種和分歧種及其貢獻率(≥5%)Table3 Typical species and discriminating species of macrofouling organisms and their contribution percentages on the side and bottom of offshore buoys (≥5%)

圓盤浮標呈扁圓柱形,水平方向面積大,大型藻類只選擇其側壁而非底部附著的現象,應與藻類為需要進行光合作用的自養型生物有關,光照狀況是影響它們生長的關鍵因素之一[26-27],類似情況在以往近岸水域掛板調查中也可觀察到[28-29]。而浮標底部只出現無脊椎動物附著且生物量明顯高于浮標側壁,則可能與生物負趨光性有關。研究顯示,藤壺金星幼蟲和貽貝面盤幼蟲會表現負趨光性[30-31],造礁石珊瑚的附著則隨著水深的增加從附著基下表面移至側面甚至上表面[32]。

另外,野外掛板實驗表明,附著基的方向也是影響生物附著的重要因素,如雙殼類、藤壺和苔蘚蟲青睞附著基下表面[33-34],而水螅則為垂直面[35]。本研究通過相似性分析檢驗可以看出,浮標側壁和底部的生物群落存在顯著差異(R=0.187,p=0.028),表明圓盤浮標底部更適宜大型生物棲息附著,畢竟附著基的方向不同可能會導致光照[36]、流速[37]和沉積物對生物影響[38]等狀況發生變化,甚至影響幼蟲補充[39]和食物的攝取[37],進而對大型附著生物群落結構產生影響。

海流不僅影響大型生物幼蟲及孢子的輸送,而且還會對生物攝食和附著產生影響[40-43],水體流經平面基質時會在其表面形成一個減速的薄層(邊界層),而流過突出物體時則會出現水流加速現象[44],也許正是由于圓盤浮標側壁和底部水流狀況存在上述差異,進而導致兩者大型附著生物的群落結構不同。另外,船首的生物附著量通常比船舯和船尾要少[45]及航速較低的船體生物污損更為嚴重[46],也應與此有關。再有,海藻自身的柔韌性使之能夠順著水流擺動,減小了水動力影響,故對其在浮標側壁附著更為有利[47]。

除了光照條件、水流狀況和附著基方向,所處海域的溫度[27]、pH值[48]、鹽度[45]和附著基表面特性(如粗糙度、顏色和質地)[33,49]也應是影響大型附著生物群落結構特點的因素;另外,生物習性、繁殖特點及種間關系等因素在生物群落演替過程中同樣起著關鍵作用[32,50-51]。基于人工設施上的大型附著生物來源于當地底棲或漂浮性種類及鄰近水域生物群落[4],而且外來入侵種更易出現在人工設施上[18,52]。因此,通過對浮標大型附著生物群落展開研究,不僅便于了解相關海域的生物組成及動態變化狀況,而且可為污損生物防除措施的制定提供科學依據。